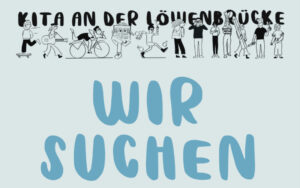

Werde Teil unseres Teams in der Kita an der Löwenbrücke!

Die Kita an der Löwenbrücke in Würzburg sucht eine pädagogische Fachkraft

Wir suchen DICH!

Erzieherin / pädagogische Fachkraft oder Ergänzungskraft / Heilerziehungspflegerin (m/w/d)

in Teil- oder Vollzeit für unsere Kindergartengruppe – ab Juli 2025 oder später, spätestens zum September 2025

Wer wir sind:

Die Kita an der Löwenbrücke ist eine Elterninitiative mit Herz, gelegen in Würzburg. Wir betreuen 51 Kindergarten- und 13 Krippenkinder in einer familiären, offenen Atmosphäre. Als Mitglied im Evangelischen KITA-Verband Bayern und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband legen wir besonderen Wert auf Bildung durch Bewegung und ein offenes pädagogisches Konzept.

Was wir dir bieten:

- Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem sympathischen, aufgeschlossenen Team

- Ein wertschätzendes, offenes Arbeitsklima

- Eine abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit

- Regelmäßige Teamsitzungen und Supervision

- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

- Bezahlung in Anlehnung an den TVöD-SuE

- Jobrad oder Jobticket

Deine Aufgaben:

- Bildung, Betreuung, Erziehung und Pflege der Kinder

- Aktive Teilnahme an Teamsitzungen und internen Besprechungen

- Zusammenarbeit mit den Eltern (inkl. Beobachtungsdokumentation und Elterngesprächen)

- Umsetzung unseres pädagogischen Konzepts und Kinderschutzkonzepts

Das wünschen wir uns von dir:

- Einen staatlich anerkannten pädagogischen Abschluss

- Fundiertes Fachwissen und pädagogische Kompetenz

- Einfühlungsvermögen und einen liebevollen Umgang mit Kindern

- Kreativität, Organisationstalent und eine strukturierte Arbeitsweise

- Engagement, Geduld und Teamfähigkeit

- Kommunikationsstärke und Flexibilität

Klingt gut? Dann bewirb dich jetzt!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – gerne per E-Mail an:

📧 bewerbung@kita-wuerzburg.de

Kita an der Löwenbrücke

Studentische Kindertagesstätte e.V.

Mergentheimer Straße 7b · 97082 Würzburg

Weitere Informationen findest du auf unserer Website:

🌐 www.kita-wuerzburg.de