Alleinerziehende am stärksten von Armut betroffen

Vier von zehn alleinerziehenden Familien in Deutschland sind armutsgefährdet

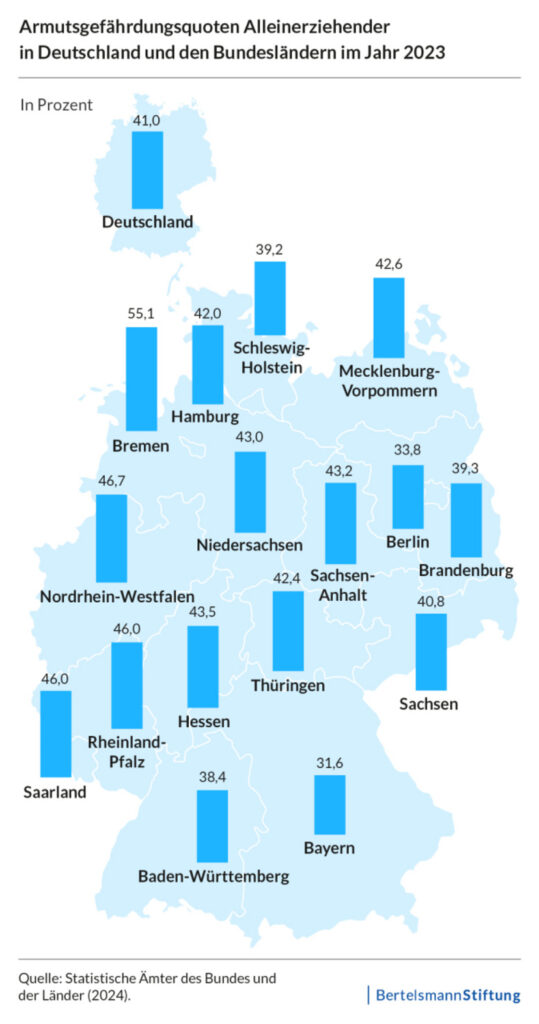

Alleinerziehende Familien sind nach wie vor die am stärksten von Armut betroffene Familienform in Deutschland. Fast 700.000 von ihnen oder 41 Prozent gelten als einkommensarm, und damit deutlich mehr als bei Paarfamilien. Hier sind zwischen 8 Prozent (bei einem Kind) und 30 Prozent (bei drei und mehr Kindern) armutsgefährdet. Knapp die Hälfte aller Kinder, die in einer Familie mit Bürgergeldbezug aufwachsen, leben mit nur einem Elternteil zusammen. Seit 2020 sind alleinerziehende Familien in Westdeutschland häufiger von Sozialleistungen abhängig als in den ostdeutschen Ländern. Der Anteil von alleinerziehenden Haushalten, die Bürgergeld beziehen, ist in Bremen mit 55 Prozent am höchsten und in Thüringen mit 27 Prozent am niedrigsten.

„Factsheet Alleinerziehende“

Wie die Daten aus dem neuen „Factsheet Alleinerziehende“ der Bertelsmann Stiftung ebenfalls zeigen, lässt sich die Armutsfalle für Alleinerziehende nicht auf mangelnde Erwerbstätigkeit zurückführen: 71 Prozent der alleinerziehenden Mütter und 87 Prozent der alleinerziehenden Väter gehen einer Arbeit nach. Das sind zwar jeweils etwas weniger als die Elternteile in Paarfamilien, allerdings arbeiten alleinerziehende Mütter deutlich häufiger in Vollzeit als Mütter in Paarfamilien.

Ausfallende Unterhaltszahlungen tragen weiterhin wesentlich zu der finanziell schwierigen Situation in vielen alleinerziehenden Familien bei. „Trotz einzelner sinnvoller Maßnahmen, wie Reformen des Unterhaltsvorschusses und des Kinderzuschlags, ist es noch immer nicht gelungen, die belastende Situation für viele Alleinerziehende entscheidend zu verbessern“, sagt Antje Funcke, Expertin für Familienpolitik bei der Bertelsmann Stiftung.

Die Care-Arbeit ist sehr ungleich verteilt

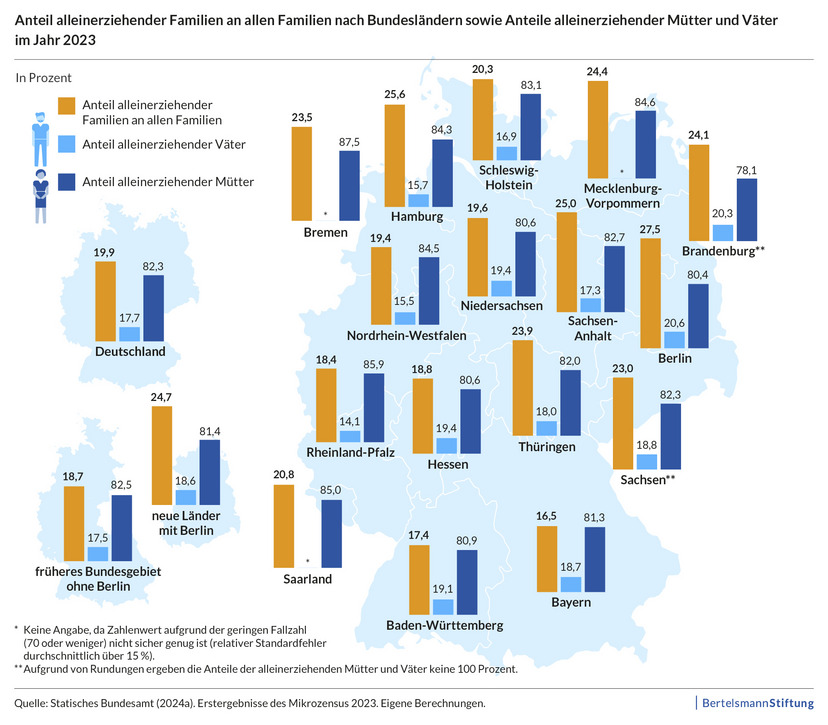

Der Anteil alleinerziehender Väter ist inzwischen gestiegen und lag 2023 bei 18 Prozent. Doch noch immer sind acht von zehn Alleinerziehenden Frauen. Alleinerziehende Mütter leben im Schnitt mit mehr und mit jüngeren Kindern zusammen. Care-Arbeit, also die Betreuung und Fürsorge der Kinder, wird – vor einer Trennung ebenso wie danach – überwiegend von den Müttern geleistet. Laut Statistischem Bundesamt erbringen sie im Wochenschnitt über 15 Stunden mehr Care-Arbeit als alleinerziehende Väter. Insgesamt sind alleinerziehende Mütter deutlich häufiger von Armut betroffen, müssen öfter Sozialleistungen beziehen und haben ein höheres Risiko für Altersarmut.

Rund 1,7 Millionen alleinerziehende Familien

Die Zahl alleinerziehender Familien hat seit 2019 leicht zugenommen und lag 2023 bei rund 1,7 Millionen. Der Anstieg ist unter anderem auf die Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen, unter denen sich viele Mütter mit ihren Kindern befinden. In Ostdeutschland lebten mit 25 Prozent anteilsmäßig mehr Alleinerziehende als in den westdeutschen Ländern mit 19 Prozent. Dabei hat sich ihr Anteil vor allem in den westdeutschen Ländern seit 2019 erhöht, während er im Osten ungefähr gleichgeblieben ist.

Der Anteil alleinerziehender Familien in den einzelnen Bundesländern ist unterschiedlich hoch – er schwankt zwischen 17 Prozent in Bayern und 28 Prozent in Berlin. Alleinerziehende sind zudem vor allem ein Großstadtphänomen: Jede:r fünfte lebt in einer Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohner:innen.

Bessere Bedingungen für Erwerbstätigkeit und bedarfsgerechte Unterstützung

Um die Lage für Alleinerziehende zu verbessern, empfiehlt die Bertelsmann Stiftung, ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Ausbildung zu erleichtern. Dazu gehören sowohl die notwendige Infrastruktur in Form guter Kitaplätze und verlässlicher Ganztagsbetreuung in der Schule, als auch flexiblere Arbeitszeitmodelle seitens der Unternehmen.

Zudem sollte die Politik Anreize für Väter erhöhen, mehr Verantwortung für ihre Kinder und Care-Arbeit zu übernehmen – und das nicht erst nach einer Trennung. Schließlich braucht es eine wirksamere finanzielle Unterstützung. Laut Sarah Menne, Expertin für Familienpolitik bei der Bertelsmann Stiftung, sei der aktuelle Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung zwar ein wichtiger Schritt und werde vor allem die Situation von Alleinerziehenden im Bürgergeldbezug verbessern. Aber: „In der jetzigen Form wird die Kindergrundsicherung bei Weitem nicht reichen, um alleinerziehende Familien aus der Armutsfalle zu befreien. Vielmehr sind erneut Verschlechterungen für Alleinerziehende zu befürchten.“

Grundsätzliche Neubestimmung der Leistungen erforderlich

Neben punktuellen Nachbesserungen, etwa beim Anrechnen von Unterhaltszahlungen, ist aus Sicht der Bertelsmann Stiftung eine grundsätzliche Neubestimmung der Leistungen erforderlich, die Kinder und Jugendliche für gutes Aufwachsen und Teilhabe benötigen. Dabei ist es wichtig, sie selbst daran zu beteiligen und zu befragen. Mit Blick auf alleinerziehende und getrenntlebende Familien sollten zudem die Mehrbedarfe systematisch erhoben werden, die je nach Betreuungsmodell in den Haushalten beider Elternteile für Kinder wie Eltern entstehen. Generell unterstreichen die Familienexpertinnen der Stiftung, dass für eine effektivere Unterstützung für Alleinerziehende umfangreichere Daten nötig sind, etwa zu den verschiedenen Betreuungskonstellationen oder dem getrennt lebenden Elternteil.

Zusatzinformationen:

In das „Factsheet Alleinerziehende“ sind Daten vom Statistischen Bundesamt (2024, Erstergebnisse des Mikrozensus 2023) eingeflossen. Die Quoten zum Bürgergeldbezug stammen von der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2023.

Quelle: Pressemitteilung Bertelsmann Stiftung