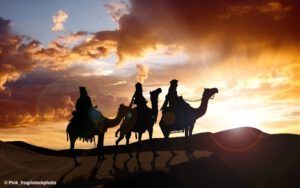

Warum wir die biblische Erzählung und die Legende von Caspar, Melchior und Balthasar nebeneinanderstellen – und was Kinder daraus lernen können.

In der Bibel wird erzählt, dass Weise aus dem Morgenland einem besonderen Stern folgten und nach Bethlehem kamen. Ihre Namen werden nicht genannt, und vieles bleibt offen. Diese Erzählung ist knapp und konzentriert sich auf das Wesentliche.

Viele Jahrhunderte später begannen Menschen, diese Geschichte weiterzudenken. Sie stellten sich vor, wer diese Weisen gewesen sein könnten, woher sie kamen und was sie auf ihrem Weg erlebt hatten. So entstand eine zweite Erzählung – eine Legende. In ihr bekamen die Weisen Namen, eine Herkunft und eine gemeinsame Geschichte. Man nannte sie Caspar, Melchior und Balthasar und sprach von ihnen als Königen.

Die erste Geschichte ist eine biblische Überlieferung. Die zweite ist eine gewachsene Legende, die den Glauben, die Fantasie und die Erfahrungen vieler Generationen widerspiegelt. Beide Geschichten erzählen vom Suchen, vom Mut zum Aufbruch und davon, dass Licht selbst in dunklen Zeiten den Weg zeigen kann.

Die Weisen aus dem Morgenland

Einige Zeit nach der Geburt Jesu geschah etwas, das weit über Bethlehem hinaus Beachtung fand.

In einem fernen Land lebten Männer, die den Himmel aufmerksam beobachteten. Sie kannten die Sterne, ihre Bewegungen und ihre Zeichen. Wenn sich am Himmel etwas veränderte, glaubten sie, dass auch auf der Erde etwas Wichtiges geschah.

Eines Nachts blieb einer von ihnen stehen und sagte leise: „Seht dort. Dieser Stern war gestern noch nicht da.“

Die anderen blickten hinauf. Ein neuer Stern leuchtete hell am Himmel. „Er ist anders als die anderen“, sagte einer. „Er kündigt etwas an“, meinte ein anderer.

Nach langem Nachdenken kamen sie zu dem Schluss: Ein besonderer König musste geboren worden sein. „Wir sollten ihn suchen“, sagte der Älteste.

„Auch wenn wir nicht wissen, wohin der Weg uns führt“, antwortete ein anderer. Sie machten sich auf den Weg und folgten dem Stern. Ihre Reise führte sie schließlich nach Jerusalem. Dort fragten sie die Menschen:

„Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn zu ehren.“

Diese Worte erreichten auch König Herodes. Er ließ die Weisen zu sich rufen und sprach freundlich zu ihnen: „Sucht das Kind und sagt mir Bescheid, wenn ihr es gefunden habt. Auch ich möchte hingehen und dem Kind huldigen.“

Doch seine Worte waren nicht ehrlich.

Als die Weisen Jerusalem verließen, erschien der Stern wieder. Er führte sie nach Bethlehem und blieb über einem Haus stehen. Dort fanden sie Maria, Josef und das Kind. Sie knieten nieder und brachten ihre Gaben dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

In der Nacht hatten sie einen Traum. Darin wurden sie gewarnt, nicht zu Herodes zurückzukehren. „Wir müssen einen anderen Weg nehmen“, sagten sie zueinander.

So kehrten sie heim – verändert durch das, was sie gesehen hatten.

Die heiligen drei Könige: Caspar, Melchior und Balthasar

Viele Jahre später erzählten sich die Menschen diese Geschichte weiter. Dabei entstand die Legende von drei Königen: Caspar, Melchior und Balthasar.

Es heißt, dass sie sich kannten, weil sie sich mit den Sternen beschäftigten. Sie lebten in verschiedenen Ländern, doch sie standen miteinander in Verbindung und tauschten ihr Wissen aus.

Eines Nachts entdeckte jeder von ihnen denselben neuen Stern am Himmel. Caspar sagte: „So hell hat noch nie ein Stern geleuchtet.“ Melchior erwiderte: „Er erscheint nicht zufällig.“ Balthasar fügte hinzu: „Vielleicht ruft er uns.“

Sie verabredeten sich, diesem Zeichen zu folgen, und trafen sich nach langer Reise. Dort entschieden sie gemeinsam: „Wir gehen los. Wir wollen sehen, wohin uns dieses Licht führt.“

Sie packten Geschenke ein, die einem König würdig waren: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ihre Reise führte sie zuerst nach Jerusalem zum Palast von König Herodes. „Wir suchen einen neugeborenen König“, sagten sie offen. „Ein Stern hat uns zu ihm geführt.“

Herodes erschrak, verbarg seine Angst jedoch hinter freundlichen Worten: „Geht und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt zurück und sagt mir Bescheid. Auch ich möchte hingehen und dem Kind huldigen.“

Als sie den Palast verließen, sagte Balthasar leise: „Seine Worte klingen freundlich, aber sie sind nicht wahr.“

Der Stern erschien wieder und führte sie nach Bethlehem. Dort fanden sie Maria, Josef und das Kind. Sie knieten nieder und überreichten ihre Geschenke.

In der Nacht hatten auch sie einen Traum. Darin wurden sie gewarnt, nicht zu Herodes zurückzukehren.

„Wenn wir zurückgehen, bringen wir das Kind in Gefahr“, sagte Melchior. „Dann nehmen wir einen anderen Weg“, antwortete Caspar.

So machten sie sich auf einem anderen Weg auf den Heimweg.

Über Suchen, Vertrauen, Gefahr und Verantwortung

Diese beiden Geschichten helfen Kindern, über Suchen, Vertrauen, Gefahr und Verantwortung nachzudenken.

Gesprächsimpulse:

Warum folgen die Weisen dem Stern?

Woran merkt man, dass Herodes nicht ehrlich ist?

Warum ist es wichtig, das Kind zu schützen?

Diese Geschichten erzählen davon, dass Hoffnung manchmal klein beginnt und dennoch stark ist.