didacta 2026 Köln: spielen und lernen live erleben

Recht auf Kindheit, starke Impulse und prominente Gäste in Halle 8.1

Gemeinsam mit unseren Schwesterverlagen und Vertriebspartner*innen setzen wir uns auf der didacta 2026 in Köln für das Recht auf Kindheit und eine Pädagogik mit Herz und Verstand ein. Sie finden uns in Halle 8.1, Stand F 015.

Gerade in einer Zeit, in der Kinder immer früher unter Leistungsdruck geraten, ihr Recht auf freies Spiel – und damit auf Selbstbildung – zunehmend eingeschränkt wird und Bildschirmmedien bereits in Krippe und Kindergarten Einzug halten, möchten wir ein deutliches Zeichen setzen: für eine Bildung, die Kinder stärkt statt sie zu überfordern.

Ein Stand zum Ankommen

Wir laden Sie herzlich ein, uns zu besuchen.

Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, haben wir unseren Stand wie ein gemütliches Zimmer gestaltet. Regale, Theken, Tisch und Stühle aus massivem Naturholz schaffen eine warme Atmosphäre und laden zum Verweilen, Stöbern und Austausch ein. Sechs große Riesenluftballons weisen Ihnen schon von Weitem den Weg.

Freuen Sie sich außerdem auf kleine Überraschungen, ein Gewinnspiel sowie ein inspirierendes Programm – sowohl an unserem Stand als auch auf der Stiftungsfläche in Halle 8, Stand D 044.

Wer Sie bei uns erwartet

Neben der Redaktion von spielen und lernen begrüßen wir zahlreiche Persönlichkeiten aus Bildung, Erziehung und Kunst:

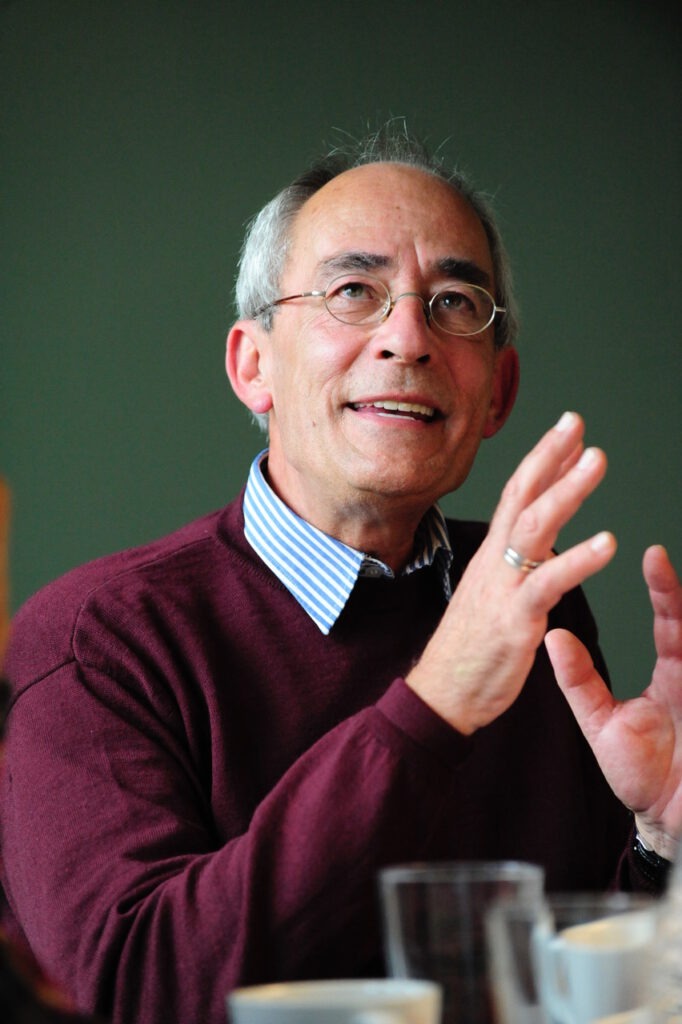

Prof. Dr. Armin Krenz

Der renommierte Sozialpädagoge und Begründer des Situationsorientierten Ansatzes ist von Dienstag, 10.03., bis Donnerstag, 12.03.2026, am Stand. Er steht für Gespräche zur Verfügung und signiert seine aktuellen Bücher.

Tina Rau

Erzieherin und bekannte Buchautorin ist während der gesamten Messe präsent. Ihre Bücher „Kennt ihr Blauland“, „Angst?“ und „Wir suchen die Liebe“ erscheinen künftig bei Oberstebrink – erste Exemplare finden Sie exklusiv bei uns am Stand. Auch sie signiert gerne.

Loes Botman

Die niederländische Pastellkünstlerin besucht uns am 12. und 13.03. Sie stellt ihre eindrucksvollen Naturbücher vor, berichtet von ihrer künstlerischen Arbeit und signiert.

Frieder Knauss

Theaterpädagoge, Mediator und zertifizierter Kinderschutzbeauftragter ist am Samstag, 14.03., vor Ort. Er bietet zwei kostenfreie Workshops zum Thema „Dein selbstsicheres Kind“ an (11 und 13 Uhr) und stellt sein neues Buch vor.

Tobias Meyer & Michael Uhrmeier

Die beiden Schweizer Lehrkräfte präsentieren während der gesamten Messezeit ihre Projekte Miralearn und MiraSpark – visualisierte Lernwege und projektbasiertes Lernen mit KI-Begleitung.

Sandra Zinndorf

Die Entwicklerin des „Reisenden Klassenzimmers“ verbindet fundiertes Unterrichtsmaterial mit der Kraft von Geschichten und Abenteuern – und stellt ihr Konzept ebenfalls die gesamte Messezeit vor.

Unser Angebot am Stand

Entdecken Sie bei uns:

- Pädagogische Fachbücher von Burckhardthaus

- Bilderbücher von spielen und lernen und Oberstebrink

- Sachbücher zum Thema ADS von Opti Mind

- Elternratgeber aus der Oberstebrink Elternbibliothek

- Materialien von Miralearn, MiraSpark und dem Reisenden Klassenzimmer

- Informationen zum neuen Bausteine Kita Magazin

- Impulse unseres Möbelpartners möbelum

Veranstaltungs-Highlights

Lesekino „Kennt ihr Blauland?“ – 10. März 2026, 12:00–12:30 Uhr

Ort: Stiftungsfläche, Halle 8, Stand D 044

Mit Tina Rau und Musiker Martin Hermann.

Eine atmosphärische Verbindung aus Sprache, projizierten Bildern und Musik. Das Bilderbuch „Kennt ihr Blauland?“ zählt seit 1988 zu den Klassikern – und ist heute aktueller denn je. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch.

Vortrag von Prof. Dr. Armin Krenz – 10. März 2026, 14:00–15:00 Uhr

„Kinder haben ein RECHT auf ihre Kindheit – Ein Plädoyer für eine kind(heits)orientierte Elementarpädagogik“

Krenz zeigt auf, wie sehr Kindheit heute durch Fremdbestimmung, Zeitdruck und getaktete Programme gefährdet sein kann – und was Elementarpädagogik leisten muss, um Kinder in ihrer Entwicklung wirklich zu stärken.

Workshop: „Lernen sichtbar machen: In 30 Minuten zur ersten Lernlandkarte“

11. März 2026, 11:00 Uhr und 14. März 2026, 10:00 Uhr, Dauer: 30 Minuten

Kinder arbeiten individuell, aber wie behältst du den Überblick? Tobias Meyer zeigt live, wie er mit Lernlandkarten ein einfaches Werkzeug entwickelt hat, das beides verbindet: Kinder erleben ihren Lernweg als Abenteuer und Lehrpersonen sehen auf einen Blick, wer Begleitung braucht. Er baut vor Ort eine Karte von Grund auf und zeigt, wie Kinder mit farbigen Kristallen ihre eigene Arbeit einschätzen. Zum Mitnehmen: Eine konkrete Idee für den eigenen Unterricht.

Tobias Meyer war zehn Jahre Primarlehrer in der Schweiz. Die Lernlandkarten hat er in seinem eigenen Klassenzimmer erfunden, weil er ein Werkzeug brauchte, das Kindern Freiheit gibt und ihm trotzdem zeigt, wo er gebraucht wird. Heute unterstützt er mit Miralearn Schulen im ganzen deutschsprachigen Raum.

Workshop Entdeckendes Lernen – Eintauchen in die Unterwasserwelt des Indischen Ozeans

11. März 2026, 13:00 Uhr und 12. März 2026, 10:00 Uhr, Dauer: 20 Minuten

Wie gelingt es, Neugier zu wecken und nachhaltige Lernprozesse anzustoßen? In diesem Workshop tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Unterwasserwelt des Indischen Ozeans ein und erleben, wie entdeckendes Lernen Kinder neugierig arbeiten lässt und ihnen ermöglicht, Zusammenhänge zu erschließen. Anhand eines praxisnahen Beispiels wird gezeigt, wie der Lebensraum Meer und seine Bewohner:innen erkundet, Lernschritte sichtbar gemacht und Kompetenzen aufgebaut werden. Im Mittelpunkt stehen Staunen, eigenständiges Arbeiten und die Freude am Wissen. Der Workshop bietet konkrete Impulse für Unterricht und Projektarbeit.

Sandra Zinndorf arbeitet seit 20 Jahren als Primarlehrerin in der Schweiz und kennt den Schulalltag aus gelebter Praxis. Mit dem Wunsch, Lernen noch ganzheitlicher zu gestalten, absolvierte sie eine Ausbildung zur Lehrmittelautorin und erarbeitet seither Projekte vom ersten Ideenfunken bis zur fertigen Illustration. Ihre Arbeit verbindet didaktische Klarheit mit erzählerischer Kraft und ästhetischem Anspruch.

Workshop: „Dein SelbstSicheres Kind“ – 14. März 2026, 11:00 und 13:00 Uhr

Am Samstag, 14. März 2026 (11:00 bis 12.00 und 13:00 bis 14.00 Uhr) zeigt Frieder Knauss in zwei Workshops an unserem Stand (Halle 8.1 F 015) auf der didacta, wie Kinder Selbstsicherheit entwickeln.

Mit dem SelbstSicherheitsDreieck (Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstwirksamkeit) und der SelbstSicherheitsAmpel (Prävention, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung) vermittelt er konkrete, alltagstaugliche Impulse – vom klaren „Stopp“-Sagen bis zu einfachen Schutztechniken.

Praxisnah, kompakt und mit Zeit für Fragen.

didacta 2026: Impulse für Kita, Schule und Bildungspraxis

Die didacta ist der zentrale Treffpunkt für alle, die Bildung gestalten. Gerade in der Frühpädagogik braucht es Räume für Austausch, Orientierung und neue Ideen.

spielen und lernen ist mittendrin – mit Büchern, Materialien, Begegnungen und starken Impulsen für Ihre Praxis.

Besuchen Sie uns in Halle 8.1, Stand F 015.

Entdecken Sie neue Perspektiven, kommen Sie mit uns ins Gespräch – und holen Sie sich Ihr kleines Geschenk als Leser*in von spielen und lernen ab.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter:

https://www.didacta-koeln.de/