Weniger als die Hälfte der 15-Jährigen kann Fakten von Meinungen unterscheiden

Weniger als die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland ist in der Lage, in Texten Fakten von Meinungen zu unterscheiden. Gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler gibt an, im Unterricht nicht zu lernen, subjektive oder voreingenommene Texte zu erkennen. Insgesamt schneiden 15-Jährige in Deutschland beim PISA-Test zur Lesekompetenz aber leicht über dem OECD-Mittel ab, wobei die Leseleistungen in der letzten Dekade praktisch unverändert geblieben sind. Gleichzeitig hat die Freude am Lesen in Deutschland in den vergangenen Jahren so stark abgenommen wie in kaum einem anderen Land.

Wer gedruckte Bücher liest, kommt besser klar

Schülerinnen und Schüler, die häufig Bücher analog lesen, schneiden beim PISA-Test zur Lesekompetenz besser ab als Schülerinnen und Schüler, die Bücher eher online lesen. Allerdings weiß ein relativ großer Teil der 15-Jährigen, wie mit zweifelhaften Quellen im Internet, etwa mit Phishing-Mails, umzugehen ist. Die Ergebnisse fallen aber nach sozialer Herkunft sehr unterschiedlich aus.

Google statt Lexikon

Dies sind die wesentlichen Ergebnisse der PISA-Sonderauswertung Lesen im 21. Jahrhundert: Lese- und Schreibkompetenzen in einer digitalen Welt, die OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicherin in Berlin gemeinsam mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und dem Hessischen Kultusminister R. Alexander Lorz vorgestellt hat. Der Bericht wurde von der Vodafone Stiftung Deutschland gefördert.

„Im 20. Jahrhundert ging es im Wesentlichen um das Verstehen linearer Printtexte. Wenn Schüler eine Frage hatten, konnten Sie die Antwort im Lexikon nachschlagen und darauf vertrauen, dass sie stimmt. Im 21. Jahrhundert finden wir bei Google tausende konkurrierender Antworten und niemand sagt uns, was richtig oder falsch ist. Lesekompetenz ist nicht mehr die Extraktion von Wissen, sondern die Konstruktion von Wissen. Die Schulen müssen hier noch nachziehen“, sagte Andreas Schleicher.

Fakten oder Meinungen?

In Rahmen von PISA 2018 hatten Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, Passagen in einem Text als Fakten oder als Meinungen zu identifizieren. Weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler war dazu in der Lage. Besonders gut schnitten bei diesen Aufgaben Schülerinnen und Schüler in den USA, im Vereinigten Königreich, in der Türkei und in den Niederlanden ab.

Die Frage, ob sie im Unterricht jemals gelernt hätten, wie man feststellt, ob Informationen subjektiv oder voreingenommen sind, bejahten 49 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland. In den USA, Australien, Dänemark oder Kanada waren es über 70 Prozent.

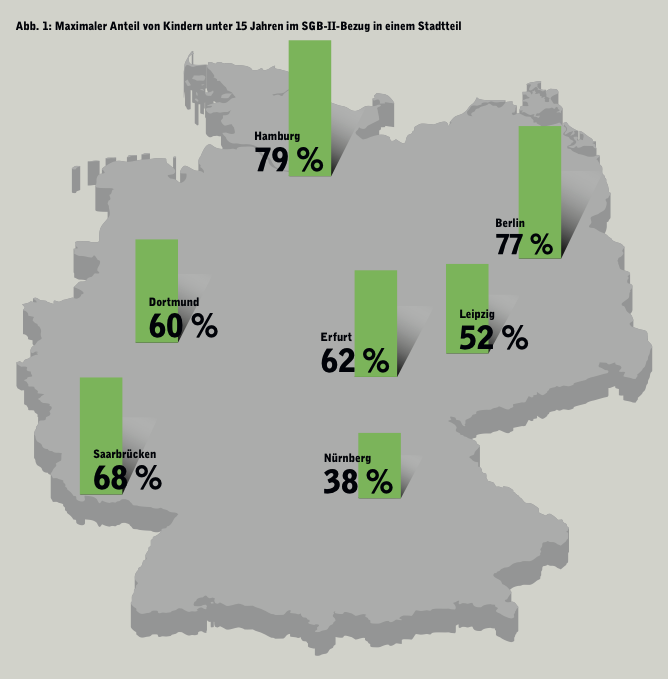

Digitales Leseverständnis je nach sozialem Hintergrund unterschiedlich

Zum ersten Mal wurden in dieser Erhebung auch Fragen zum Leseverständnis im digitalen Raum aufgenommen. So mussten die Schülerinnen und Schüler unter anderem angeben, wie sie mit einer Phishing-Mail umgehen würden. Hier schnitten die Teilnehmenden in Deutschland deutlich besser ab als in den meisten anderen Ländern.

Allerdings war in Deutschland auch die Spreizung nach sozialem Hintergrund besonders groß. Während Schülerinnen und Schüler aus privilegiertem Elternhaus so gut abschnitten wie in keinem anderen Land, rangierten Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Haushalten nur im oberen Mittelfeld. Wie auch sonst im Bereich Lesekompetenz schneiden Mädchen bei diesen Fragen deutlich besser ab als Jungen.

Passender Schulunterricht fehlt

Gleichzeitig gaben in Deutschland deutlich weniger Schülerinnen und Schüler als in den meisten anderen OECD-Ländern an, dass im Unterricht digitale Fertigkeiten wie das Erkennen von Spam und vertrauenswürdigen Quellen oder der Umgang mit Suchmaschinen behandelt wurde.

Die Studie zeigt auch, dass insbesondere das Lesen von Büchern auf Papier mit besseren Leistungen beim Leseverständnis einhergeht. In den meisten Ländern führt auch die häufige Lektüre von Büchern auf digitalen Geräten zu besseren Leistungen, in Deutschland lässt sich dieser Effekt aber nicht ausmachen.

Wenig Freude am Lesen

Insgesamt gehört Deutschland zu den Ländern, in denen Schülerinnen und Schüler vergleichsweise wenig Freude am Lesen haben. Noch geringer ist die Freude am Lesen nur in den Niederlanden, Norwegen, Belgien und Dänemark. Gleichzeitig ist Deutschland das Land, in dem zwischen 2009 und 2018 die Freude am Lesen am stärksten zurückgegangen ist.

Quelle: OECD

https://www.oecd.org/…/21st-century-readers-a83d84cb-en…