GEW fordert: Bei Kitas muss Notbremse gezogen werden!

Die Anzahl der infizierten Kinder hat sich seit Mitte Februar vervierfacht:

Lange Zeit hieß es, Kindergärten und Schulen seien nicht die Treiber der Pandemie. Das hat sich mittlerweile geändert. Während viel über Schulschließungen nach den Osterferien gesprochen wird, sind die Kindergärten offenbar kein Thema. Jetzt fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auch hier die Notbremse zu ziehen und nur noch Notbetreuung zuzulassen.

Neue Corona Mutante greift weiter um sich

Die neue Corona-Mutante greift weiter um sich. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert deshalb eine Rückkehr zur Corona-Notbetreuung für Kinder in Kitas. „Dort steigen die Infektionen schnell“, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe der Funke Mediengruppe. „Nachdem wir wissen, dass Kinder von der neuen Mutante stärker betroffen sind, muss hier wirklich die Notbremse gezogen werden“, so Tepe weiter.

Viele Einrichtungen überfordert

Immerhin nimmt die GEW nun das Thema auf. Inwieweit es sinnvoll ist, zu der alten Form der Notbetreuung zurück zu kehren ist jedoch fraglich. Viele Kindergärten und Krippen waren zu der Zeit oftmals bis zu 80 Prozent gefüllt. Auch deshalb erkrankten viele ErzieherInnen, andere mussten zuhause bleiben, weil sie zur Risikogruppe zählten. Ende des vergangenen Jahres standen ErzieherInnen an der Spitze der Krankschreibungen wegen Corona. Das führte zu Personalengpässen und damit zur Überforderung in vielen Einrichtungen.

Deshalb fordert die GEW-Vorsitzende Tepe auch eine Rückkehr zu einer „echten“ Notbetreuung in den Kitas, bis die Belegschaft geimpft sei. „Es ist nicht zu verstehen, warum die Länder hier nicht handeln.“

RKI: Neuinfektionen nehmen deutlich zu

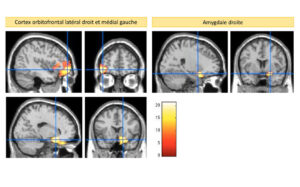

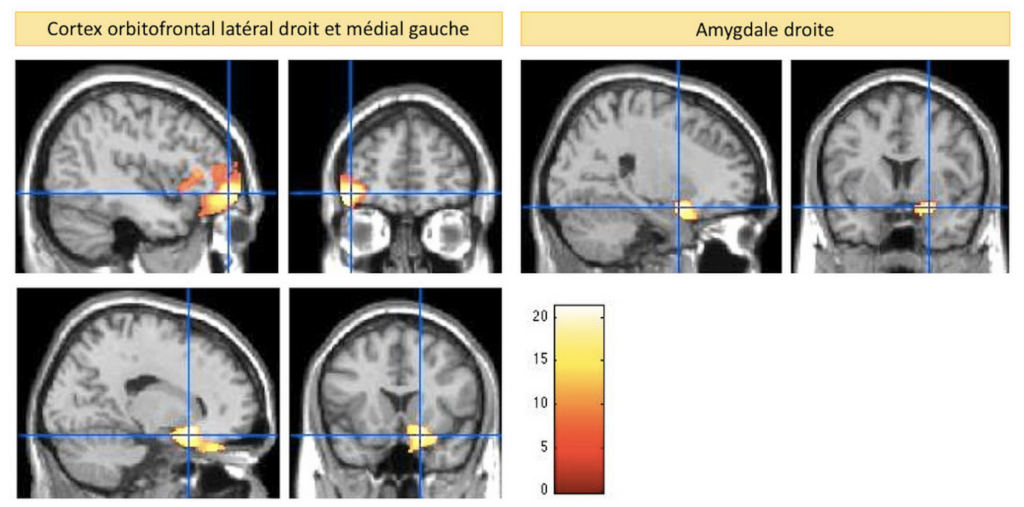

Welche Rolle Kitas bei der Verbreitung des Coronavirus spielen, haben Wissenschaftler des Robert Koch Instituts (RKI) in der so genannten Coala-Studie untersucht. Schon der RKI-Lagebericht vom 30. März 2021 zeigt deutlich, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen unter Kindern und Jugendlichen stark ansteigt.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Inzidenz unter Kita-Kindern bereits bei 125, während sie in der Vorwoche noch bei 100 lag. Damit hat sich die Anzahl der Infizieren Kinder seit Mitte Februar vervierfacht. In der vergangenen Woche seien 6318 Fälle in dieser Altersgruppe gemeldete worden, bei rund drei Millionen Kita-Kindern in etwa 56.000 Einrichtungen. In der Gruppe der Fünf- bis Neunjährigen, der Grundschüler also, liegt die Inzidenz mit 177 (Vorwoche: 128) mittlerweile sogar deutlich über der der Gesamtbevölkerung mit 138 (Vorwoche: 111).

Verbesserte Impf- und Teststrategie soll helfen

Laut Bundesfamilienministerin Franziska Giffey soll nun eine verbesserte Impf- und Teststrategie ErzieherInnen besser schützen. Wichtig sei auch, dass die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden. Das, so die Ministerin, würde in den Kitas sehr gut funktionieren. Das zeige die Studie. Das Ziel bleibe, keine erneuten flächendeckenden Schließungen von Kitas, Kindertagespflegestellen oder Schulen. In den Kitas in Deutschland sind nach Angaben von Giffey im Schnitt momentan etwa 75 Prozent der Plätze belegt.

Der 3. Quartalsbericht des RKI

Leider konnten wir den Bericht vom 1. April 2021 nicht erhalten. Im 3. Quartalsbericht des RKI vom 11. März 2021 der Corona-Kita-Studie, den wir hier zum Download bereitstellen, hießt es zum Thema Abstandsregeln. „Das Abstandhalten kann insbesondere zwischen Beschäftigten und den Kindern der eigenen Gruppe überwiegend nicht oder schlecht umgesetzt werden, zuletzt betraf dies drei Viertel der Einrichtungen.“ Dagegen konnten die Kontaktmöglichkeiten, insbesondere zwischen Gruppen, im Zeitraum Oktober bis Januar 2021 nach Einschätzung der befragten Leitungen zunehmend erfolgreich umgesetzt werden.

Es bleibt also spannend, wie sich Bundesregierung und Bundesländer in den kommenden Tagen entscheiden.