Immer weniger Kinder können richtig schwimmen

Jedes fünfte Grundschulkind kann laut einer Studie von Forsa im Auftrag der DLRG nicht schwimmen

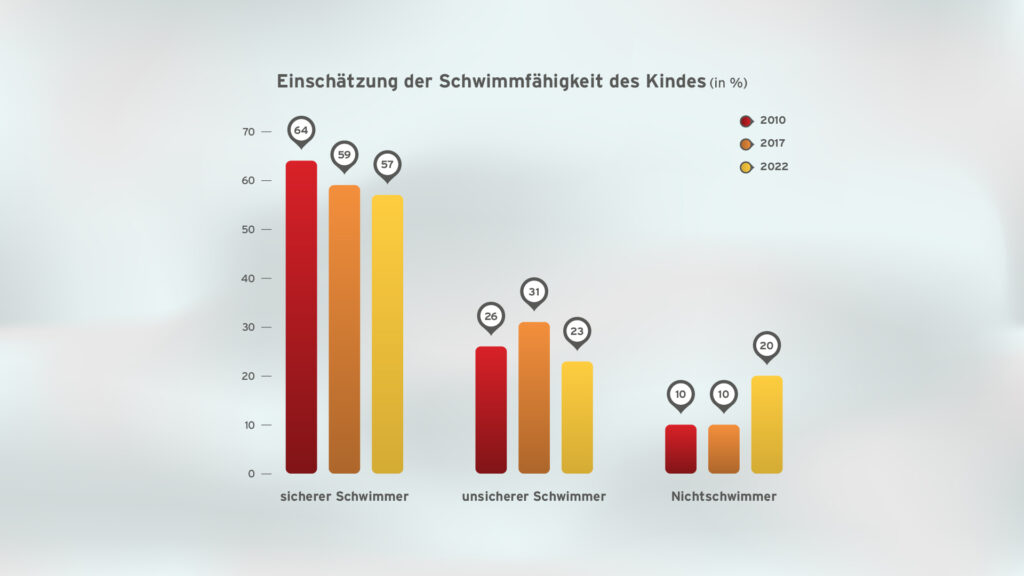

Die Zahl der Grundschulkinder in Deutschland, die nicht schwimmen können, hat sich verdoppelt. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative Umfrage von forsa im Jahr 2022. Die Befragung hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach zuletzt 2017 erneut in Auftrag gegeben. Damals konnten den Angaben der Eltern zufolge zehn Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Nun sind es 20 Prozent.

„Der Unterschied bei den Nichtschwimmern ist gravierend, aber angesichts der Entwicklungen in den vergangenen zwei bis drei Jahren auch wenig überraschend“, sagte DLRG Präsidentin Ute Vogt. Während der Pandemie hat über längere Zeiträume praktisch keine Schwimmausbildung stattfinden können. In der Folge haben aktuell 37 Prozent der Jungen und Mädchen im Grundschulalter noch kein Schwimmabzeichen – auch nicht das auf das Schwimmen vorbereitende Seepferdchen.

Zahl der sicheren Schwimmer unter den Kindern konstant

Mit 57 Prozent ist die Zahl der Kinder, die von ihren Eltern als sichere Schwimmer eingestuft werden, in etwa gleichgeblieben (2017: 59%). Eine Verschiebung gab es jedoch von den unsicheren Schwimmern (23% gegenüber vorher 31%) zu den Nichtschwimmern. Der Anteil der sicheren Schwimmer steigt mit dem Alter: 26 Prozent der Eltern von Sechsjährigen gaben an, ihr Kind schwimme bereits sicher. Bei den Zehnjährigen waren es 83 Prozent.

Aus Sicht der DLRG fällt diese Einschätzung vielen Eltern jedoch schwer. „Mütter und Väter sind noch allzu oft der Meinung, ihr Kind kann schwimmen, wenn es das Seepferdchen hat“, weiß der Leiter Ausbildung im DLRG Präsidium, Christian Landsberg. „Da sind sie jedoch auf dem Holzweg. Das Seepferdchen bescheinigt das Beherrschen von wichtigen Grundlagen. Sicher schwimmen kann erst, wer den Freischwimmer, also das Schwimmabzeichen Bronze, abgelegt hat“, so Landsberg weiter. Vor diesem Hintergrund geht die DLRG anhand der Angaben zu den abgelegten Schwimmabzeichen davon aus, dass derzeit sechs von zehn Kindern (58 Prozent) am Ende der Grundschule keine sicheren Schwimmer sind. 21 Prozent derjenigen, die laut der Eltern sicher oder unsicher schwimmen, haben kein einziges Abzeichen absolviert.

Etwas mehr als jedes zweite Kind (54%) zwischen sechs und zehn Jahren kann das Seepferdchen als erfolgreichen Einstieg in die Schwimmausbildung vorweisen (2017: 69%). Den Freischwimmer hat knapp jedes vierte Kind (24%) absolviert, 13 Prozent können das Deutsche Schwimmabzeichen Silber und drei Prozent Gold nachweisen. Unter den Zehnjährigen haben 42 Prozent der Kinder den Freischwimmer absolviert, 24 Prozent Silber und acht Prozent Gold.

Flächendeckender Schwimmunterricht gefordert

„Was uns in der Deutlichkeit überraschte, sind die Unterschiede nach Einkommen“, räumte die Präsidentin der DLRG ein. Die Hälfte (49%) der Kinder aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.500 Euro kann nicht schwimmen. Hingegen sind es bei einem Haushaltsnettoeinkommen über 4.000 Euro zwölf Prozent. Ute Vogt: „Schwimmen zu können darf keine Frage des Geldes sein. Umso wichtiger ist es, dass jede Schule in die Lage versetzt wird, das Schwimmen angemessen zu unterrichten.“

Da die Schulen alle Kinder erreichen, ließen sich so derartige Unterschiede verringern. Allerdings haben nur 13 Prozent der Jungen und Mädchen das Schwimmen in der Schule gelernt. Eltern (42%), private Schwimmschulen (24%) und Vereine (21%) spielen nach Einschätzung der Befragten eine größere Rolle.

Jeder Zweite ein guter Schwimmer

Über sich selbst gab die Hälfte der Befragten ab 14 Jahren an, gut oder sehr gut schwimmen zu können. Einen nennenswerten Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt es nicht. Von den Personen mit einem Hauptschulabschluss beurteilten sich nur 35 Prozent als gute Schwimmer, von den Menschen mit Migrationshintergrund 38 Prozent. Und auch Menschen über 60 Jahre sind durchschnittlich weniger sicher im Wasser (37% gute Schwimmer). Die Befragung zeigte zudem, dass Ältere, Menschen mit Migrationshintergrund und Personen mit geringerer Bildung auch erst später schwimmen lernen.

In diesen Personengruppen gibt es zudem überdurchschnittlich viele Nichtschwimmer. Unter allen Befragten stuften sich fünf Prozent als solche ein. Hingegen waren es unter Menschen mit einem Hauptschulabschluss 14 Prozent und bei den Personen über 60 Jahre acht Prozent. Menschen mit Migrationshintergrund können doppelt so oft nicht schwimmen (9%) wie Menschen ohne diesen (4%).

Schwimmer von frühsten Kindesbeinen an

44 Prozent der Befragten sagten, sie hätten vor dem sechsten Lebensjahr schwimmen gelernt – eine deutliche Steigerung gegenüber einer Befragung aus dem Jahr 2010. Damals waren es nur 30 Prozent. Es ist aus Sicht der DLRG zu begrüßen, dass Kinder früher damit beginnen, schwimmen zu lernen. Wirklich sicher im Wasser waren diese Befragten sehr wahrscheinlich aber noch nicht.

Knapp die Hälfte der Befragten erlernte das Schwimmen (47%) zwischen sechs und elf Jahren; als Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren sind es immerhin noch acht Prozent. Menschen über 60 Jahre gaben deutlich häufiger an (58%), im Grundschulalter zu Schwimmern geworden zu sein. Das gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund (56%) und Personen mit einem Hauptschulabschluss (57%). Letztere lernten das Schwimmen öfter in der Schule (38% gegenüber zum Beispiel 25% bei Abiturienten).

Anzeichen für weiter rückläufige Bäderversorgung

Immerhin 87 Prozent der Befragten haben ein Schwimmbad in der näheren Umgebung, das gut zu erreichen sei. Im Jahr 2017 waren es 92 Prozent. Bei Menschen aus Orten unter 5.000 Einwohnern ist der Wert von 90 auf 78 Prozent gesunken. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Trend bei der Bäderversorgung weiter in die falsche Richtung läuft“, sagt DLRG Chefin Ute Vogt und fordert, dass Bund, Länder und Kommunen an einem Runden Tisch zusammenkommen. Dieser sollte eine bundesweite Bedarfsanalyse auf den Weg bringen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen dann genutzt werden, um die Mängel in der Bäderinfrastruktur systematisch zu beheben.

Im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. hat die forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH 2022 erneut eine repräsentative Befragung zur Schwimmfähigkeit der Bevölkerung durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 2.000 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Personen ab 14 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland befragt. Die Teilgruppe der Eltern bzw. Betreuungspersonen von Kindern zwischen 6 und 10 Jahren wurde auf insgesamt 500 Fälle aufgestockt. Die Erhebung wurde im August 2022 mithilfe computergestützter Telefoninterviews durchgeführt.