Neuer Report: Red Bull, Monster & Co. vermarkten Energydrinks direkt an Kinder

foodwatch fordert: Altersgrenze für die gefährlichen Wachmacher muss in Koalitionsvertrag!

Energydrink-Hersteller wie Red Bull, Monster und Rockstar werben systematisch bei Minderjährigen – mit Influencer-Marketing, Gaming-Kooperationen, Sportsponsoring und sogar Kinderclubs. Das zeigt ein neuer Report von foodwatch. Die Verbraucherorganisation fordert eine gesetzliche Altersgrenze von 18 Jahren für den Verkauf der koffeinhaltigen Getränke. Dies müsse klar in einem neuen Koalitionsvertrag vereinbart werden. Bisher haben sich SPD und Union nach Medienberichten zumindest darauf verständigt, eine Altersgrenze zu „prüfen“.

„Energydrink-Hersteller behaupten dreist, ihr Marketing richte sich nur an Erwachsene – doch der foodwatch-Report entlarvt das als glatte Lüge! Red Bull, Monster & Co. ködern gezielt Kinder und Jugendliche, indem sie ihre Produkte mit jungen Social-Media-Influencer:innen oder Sportsponsoring in Szene setzen”, sagte Dr. Rebekka Siegmann von foodwatch. „Andere EU-Länder haben den Verkauf der aufputschenden Getränke an Minderjährige aufgrund schwerwiegender Gesundheitsrisiken längst gestoppt. Die neue Bundesregierung muss handeln und junge Menschen vor den gefährlichen Wachmachern schützen!”

Systematische Ansprache von Minderjährigen

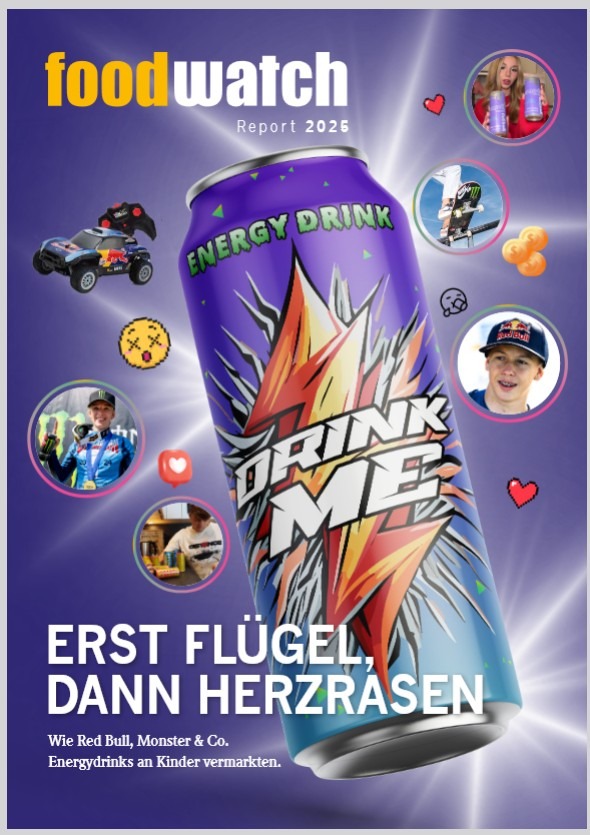

Der Lobbyverband Energy Drink Europe behauptet: Energydrinks seien sicher und außerdem ziele das Marketing nicht auf Kinder, sondern konzentriere sich „auf die erwachsene Bevölkerung“. Der foodwatch-Report „Erst Flügel, dann Herzrasen“ deckt dagegen auf, mit welchen perfiden Methoden Energydrink-Hersteller bereits Kinder für ihre Marken begeistern:

(1) Social Media & Influencer:innen:

TikTok-Stars und YouTuber:innen machen in Videos ihren Millionen junger Follower:innen Energydrinks schmackhaft. Ein Beispiel ist Lewin Ray Wester, bekannt als Lewinray. Der 22-jährige Influencer und Musiker hat alleine auf TikTok 2,7 Millionen Follower:innen. 2024 erhielt er – umjubelt von den Kindern im Publikum – den Preis als „Content Creator“ des Kinderkanals von ARD und ZDF. Im Rahmen einer Werbekooperation mit dem Enerydrinkhersteller Effect Energy postete er etwa Videos zum Energydrink-Konsum in der Schule. Ein weiteres Video zeigt ihn, wie er unbemerkt von seiner Mutter seine Tagesration von sieben leeren Dosen Effect Energy entsorgen will. Sieben Dosen enthalten 560 Milligramm Koffein – ein 50 Kilogramm schweres Kind sollte maximal 150 Milligramm am Tag zu sich nehmen. Die Message dieses „lustigen“ Videos sei daher gefährlich, kritisierte foodwatch.

(2) Gaming & E-Sport:

Red Bull & Co. sponsern Gaming-Events, Teams und Streamer:innen, um sich als festen Bestandteil der Computerspiel-Jugendkultur zu etablieren. Teilweise bringen Spieler:innen sogar ihre eigenen Marken auf den Markt: So wurde der Energydrink Gönrgy vom Video-Streamer Montana Black gegründet, der 2023 bereits 20 Millionen Follower:innen in sozialen Netzwerken erreichte. Der Markenname Gönrgy wird dauerhaft in seinen Streams eingeblendet.

(3) Sportsponsoring:

Energydrink-Marken dominieren den Profi- und Jugendsport – von Fußballclubs über Eishockey bis hin zu Skirennen. Studien zeigen: Kinder bewerten Sponsoring im Sport oft positiv. Selbst minderjährige Athlet:innen werden von den Energydrink-Herstellern als Werbefiguren eingesetzt. Monster Energy unterstützt über die „Monster Army” beispielsweise Nachwuchstalente zwischen 13 und 21 Jahren aus Sportarten wie Motocross, BMX, Skateboarden und Snowboarden. Die prominentesten Beispiele für die Neugründung beziehungsweise Übernahme eines Vereins durch einen Energydrinkhersteller sind im deutschsprachigen Raum sicherlich die Fußballvereine RB Leipzig und der FC Red Bull Salzburg – bei beiden ziert das Red Bull Logo auch das Vereinslogo.

Bildquelle: https://www.monsterenergy.com/de-de/2-rad/interview-mit-mxgp-champion-lottie-van-drunen/

(4) Kinderclubs & Merchandise:

Red Bull betreibt eigene Fanclubs für Kinder, bietet mit dem Markenlogo versehene Kinder-Produkte wie Kuscheltiere oder Malbücher an und veranstaltet Freizeit-Events für junge Zielgruppen.

Mediziner:innen warnen vor Gesundheitsgefahren

Ärzt:innen und Verbraucherverbände warnen seit Jahren vor den gesundheitlichen Folgen der koffeinhaltigen Getränke für Kinder und Jugendliche. Bei hohem Konsum drohen Herzrhythmusstörungen, Angstzustände und Konzentrationsprobleme. Besondere Risiken bestehen, wenn die Getränke im Zusammenhang mit Sport oder Alkohol konsumiert werden. Eine aktuelle wissenschaftliche Untersuchung des Uniklinikums München („EDUCATE”) zeigte nun erstmals, dass bereits moderate Mengen den Blutdruck erhöhen und den Schlaf stören.

„Unsere „EDUCATE“-Studie ist weltweit die erste wissenschaftliche Untersuchung, die sich mit den Auswirkungen des Konsums einer geringen Menge von Energydrinks auf das Herz-Kreislaufsystem von Kindern und Jugendlichen widmet. Hierbei konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass eine einzelne Dosis von Energydrink, die am Vormittag konsumiert wurde, einen Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz bewirkt, das Auftreten von Herzrhythmusstörungen begünstigt und zu einer um etwa eine Stunde verringerten Schlafdauer führt. Da in der Regel mehrere Energydrinks getrunken werden, erscheint uns klar, dass dieser Konsum für Kinder und Jugendliche aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt werden muss”, sagte Prof. Dr. Nikolaus Haas, Direktor der Kinderkardiologie des Uniklinikums München.

Laut vorläufigen Zahlen einer Erhebung des Uniklinikums München an Schulen („Hand aufs Herz”) beginnen Kinder bereits mit etwa neun Jahren mit dem Energydrink-Konsum, mehr als jeder vierter Minderjährige trinkt diese regelmäßig. Zehn Prozent der Jungs trinken sie gerne beim Sport. Zahlreiche europäische Länder haben längst eine Altersgrenze für den Verkauf von Energydrinks eingeführt, darunter Litauen, Lettland und Polen. Obwohl der Konsum stetig ansteigt, verhindere in Deutschland die Industrie mit geschicktem Lobbying bisher jede Regulierung, kritisierte foodwatch. Die neue Bundesregierung müsse Kindergesundheit deshalb an erste Stelle setzen.

Quelle: Pressemitteilung foodwatch e.V.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.foodwatch.org