Viele Kinder-Fruchtsnacks sind meist stark überzuckert

foodwatch-Marktcheck: Nur 14 von 77 Fruchtsnacks dürften nach WHO-Kriterien an Kinder beworben werden

An Kinder beworbene Fruchtsnacks enthalten meist hohe Mengen Zucker. Das hat ein Marktcheck von foodwatch ergeben. Die Verbraucherorganisation hat in den Drogeriemärkten dm und Rossmann 77 Frucht-Snacks identifiziert, die mit Comicfiguren, Tieren oder der Aufschrift „für Kinder“ gezielt an Kinder vermarktet werden. Die Riegel und Knabbereien enthalten zwar ausschließlich Zucker aus Früchten. Dieser sei jedoch nicht gesünder als anderer Zucker, kritisierte foodwatch. Aufgrund des hohen Zuckergehalts dürften nur 14 der 77 Fruchtsnacks nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation an Kinder beworben werden. Gerade einmal zwei Produkte erhielten einen grünen Nutri-Score. foodwatch forderte die Bundesregierung auf, Kinder besser vor ungesunden Lebensmitteln zu schützen.

„Der süße Knabberkram ist kein gesunder Kindersnack”

„Fruchtsnacks mögen ein gesundes Image haben, doch in den meisten steckt sehr viel Zucker. Egal, ob es sich um Fruchtzucker oder eine andere Zuckerart handelt: Der süße Knabberkram ist kein gesunder Kindersnack”, sagte Dr. Rebekka Siegmann von foodwatch. „Ungesunde Ernährung im Kindesalter kann im späteren Leben zu schwerwiegenden Folgeerkrankungen wie Typ-2-Diabetes führen. Die Bundesregierung muss endlich wirksame Junkfood-Werbeschranken zum Kinderschutz einführen und diese auch auf die Verpackungsgestaltung ausweiten. Und: Wir brauchen endlich eine verpflichtende Kennzeichnung mit dem Nutri-Score – die verbraucherfreundliche Lebensmittelampel würde Zuckerbomben auf einen Blick entlarven!”

Im Durchschnitt rund ein Drittel aus Zucker

Die Hersteller bewerben den Großteil der Produkte mit Claims wie „Süße nur aus Früchten“ oder „ohne Zuckerzusatz“ auf der Vorderseite der Verpackung. Dies erwecke den Eindruck eines vergleichsweise gesunden und zuckerarmen Produkts, kritisierte foodwatch. Tatsächlich bestehen die Fruchtsnacks im Schnitt zu rund einem Drittel aus Zucker.

Spitzenreiter Obsties Erdbeere Banane mit Joghurt und Rosinchen

Die Verbraucherorganisation überprüfte für alle Produkte, ob sie nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Kinder beworben werden dürften und berechnete den Nutri-Score. Gemäß den WHO-Empfehlungen sollten nur solche Fruchtsnacks an Kinder beworben werden, die maximal 12,5 Prozent Zucker enthalten. Dies trifft auf nur 14 der 77 Fruchtsnacks zu. Die beiden Spitzenreiter, die Obsties Erdbeere Banane mit Joghurt von Alete bewusst sowie die Rosinchen von Freche Freunde, bestehen zu fast drei Vierteln aus Zucker. Die Obsties von Alete bewusst sind einer der fünf Kandidaten der diesjährigen Wahl zum Goldenen Windbeutel, bei der Verbraucher:innen auf www.goldener-windbeutel.de über die dreisteste Werbelüge des Jahres abstimmen können.

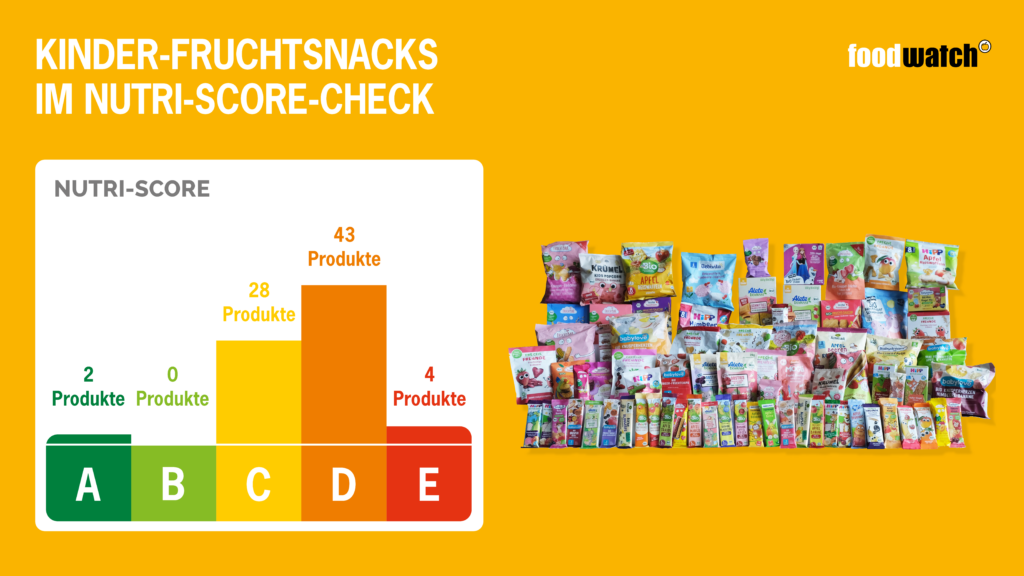

Schlechte Werte beim Nutri-Score-Check

Auch beim Nutri-Score-Check schnitten die Fruchtsnacks alles andere als gut ab. Gerade einmal zwei von 77 Produkten erhielten einen grünen Nutri-Score A. Mehr als die Hälfte (43 Produkte) würde den zweitschlechtesten orangenen Nutri-Score D erhalten. Die vier Produkte mit dem schlechtesten Nutri-Score, dem roten E, sind Fruchtschnitten von dmBio. Bei diesem Ergebnis überrascht es nicht, dass kein einziges Produkt freiwillig mit der Lebensmittelampel gekennzeichnet sei, so foodwatch.

Fruchtzucker in verarbeiteten Produkten nicht gesünder als „normaler“ Haushaltszucker

Fruchtzucker in verarbeiteten Produkten ist nicht gesünder als „normaler“ Haushaltszucker. Es herrscht ein breiter wissenschaftlicher Konsens darüber, dass ein zu hoher Konsum von Zucker die Entstehung von Übergewicht fördert. Damit verbunden sind zahlreiche Krankheiten, dazu gehören Adipositas, Typ-2-Diabetes und Karies.

Bundesernährungsminister Cem Özdemir hat einen Entwurf für ein Kinderschutzgesetz vorgelegt, das die Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett oder Salz beschränken soll. Aufgrund des Widerstands der FDP steckt das Vorhaben seit Monaten in der Ressortabstimmung fest. Genau wie zahlreiche Gesundheits- und Verbraucherverbände begrüßt foodwatch die vorgeschlagenen Werbeschranken, spricht sich jedoch für eine Ausweitung auf die Verpackungsgestaltung aus. Bisher umfassen die Werbeschranken nur Medien wie Fernsehen oder Internet.

Quelle: Pressemitteilung Foodwatch/alle fotos Foodwatch