Sachsens Kinder in der Krise?

Immer mehr junge Menschen mit seelischen Überlastungserscheinungen

Reaktionen auf schwere Belastungen, Angststörungen und Depressionen, sind eigentlich keine Erkrankungen, die wir auf den ersten Blick mit jungen Menschen in Verbindung bringen. Und doch leiden immer mehr Kinder und Jugendliche in Sachsen so sehr darunter, dass sie psychotherapeutisch behandelt werden müssen.

Zahl der jungen Patienten hat sich mehr als verdoppelt

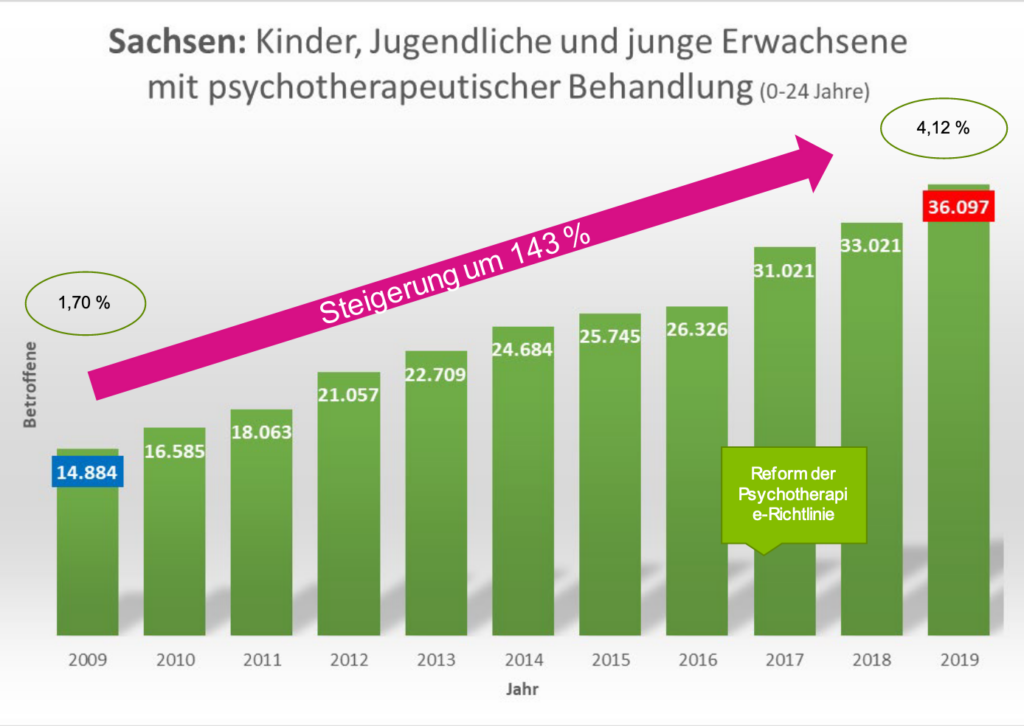

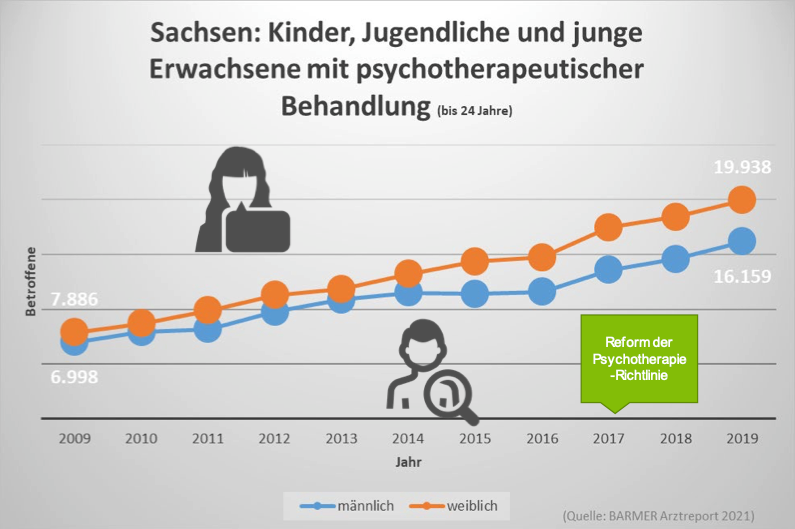

Innerhalb von elf Jahren hat sich die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten im Freistaat mehr als verdoppelt. Das geht aus dem aktuellen Barmer Arztreport hervor. Demnach benötigten im Jahr 2019 rund 36.000 sächsische Kinder und Jugendliche psychotherapeutische Hilfe, 143 Prozent mehr als im Jahr 2009.

„Sozialer Stress und wachsende Leistungsanforderungen können Gründe sein, weshalb sich junge Menschen häufiger unter Druck gesetzt fühlen, was ihnen buchstäblich auf die Seele schlägt“, sagt Dr. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen.

Corona-Pandemie verschärft die Situation

Die Corona-Pandemie samt strikter Kontaktbeschränkungen dürfte dabei die Situation noch ein Stück weit verschärfen. Allein im ersten Halbjahr 2020 stieg die Zahl der sächsischen Heranwachsenden bis einschließlich 24 Jahren mit Psychotherapie gegenüber 2019 um fast sechs Prozent. Psychische Probleme können für Kinder und Jugendliche ernste Folgen haben.

„Aus kranken Kindern werden nicht selten kranke Erwachsene. Es ist wichtig, frühzeitig auf die Alarmsignale zu achten. Aufklärung, Wissensvermittlung sowie bekannte und gut erreichbare Hilfsangebote für die Heranwachsenden selbst, Ihre Eltern, Freunde, aber auch pädagogische Fachkräfte spielen eine entscheidende Rolle“, so Dr. Magerl.

Frühzeitige professionelle Hilfe, um jahrelanges Leid zu vermeiden

Psychische Probleme haben heute zwar einen höheren Stellenwert als früher, dennoch dauert es oft noch zu lange bis Betroffene professionelle Hilfe erhalten. Viele junge Menschen leiden den Ergebnissen des Reports zufolge über Jahre an psychischen Störungen. Dies belegt eine Langzeitbetrachtung von Kindern und Jugendlichen, die im Jahr 2014 erstmals eine Psychotherapie erhalten haben.

So wurde bei mehr als jedem oder jeder dritten Betroffenen bereits fünf Jahre vor Start einer klassischen Psychotherapie zumindest eine psychische Störung dokumentiert. Bei 40,7 Prozent beschränkten sich die Psychotherapiesitzungen auf maximal ein Jahr.

36,4 Prozent erhielten auch mehr als zwei Jahre nach Start der Behandlung noch Psychotherapien. „Haben sich psychische Probleme erst einmal chronifiziert, wird die Behandlung oft schwieriger und langwieriger“, sagt Dr. Magerl. So seien laut Report zum Beispiel bei 62,5 Prozent aller Betroffenen auch noch fünf Jahre nach Start der Psychotherapie psychische Störungen diagnostiziert worden.

Gute Noten für die Psychotherapeutische Sprechstunde

Die Reform der Psychotherapie-Richtlinie im Jahr 2017 hat den Zugang zur psychotherapeutischen Betreuung erleichtert. Therapeuten bieten seitdem neben der klassischen Psychotherapie, bestehend aus Kurz- und/oder Langzeittherapie, auch Psychotherapeutische Sprechstunden und Akutsprechstunden an. Diese dienen einer frühzeitigen Abklärung, ob und welche psychotherapeutische Behandlung notwendig ist. Auch überbrücken sie professionell Wartezeiten bis zum Beginn einer erforderlichen Psychotherapie. Parallel dazu ist die Anzahl der Psychotherapeuten, die speziell Heranwachsende betreuen, gestiegen.

2013 kümmerten sich in Sachsen etwa 940 Therapeuten um die psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 2019 waren es bereits rund 1.270. Damit wurde für mehr als 36.000 Heranwachsende ein Zugang zu therapeutischer Betreuung möglich, 2016 waren es noch rund 21.300.

Eltern und alle weiteren Bezugspersonen sollten genau hinschauen

„Entwicklungsbedingt kommt es bei Kindern häufig zu Veränderungen im Erleben und Verhalten“, schildert Cornelia Metge, niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin aus Zschopau und Vorsitzende des Ausschusses für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. „Wenn Eltern diese Veränderungen jedoch als sehr dramatisch wahrnehmen oder plötzlich feststellen, sollten sie hellhörig werden.

Verstärkter Rückzug, Schlafstörungen, plötzlich auftretendes trotziges oder aggressives Verhalten oder ein veränderter Antrieb können Warnsignale sein. Auch neu auftretende Ängste und Sorgen, ein veränderter Schlafrhythmus, auch starke Wandlungen im Essverhalten können Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung sein. Allerdings muss auch nicht jedes Symptom eine Erkrankung als Hintergrund haben. Auf jeden Fall ist es ratsam, bei etwaigen Auffälligkeiten den fachlichen Rat eines Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten einzuholen“, empfiehlt Cornelia Metge.

Im Zweifelsfall ist professionelle Hilfe wichtig, abgefedert durch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, soziale Beratungsstellen sowie therapeutische und medizinische Fachkräfte. Nicht jede individuelle Situation erfordert eine Psychotherapie. Mitunter können Gespräche oder bereits wenige Sitzungen bei Therapeuten, in Form von Psychotherapeutischen oder Akutsprechstunden dabei helfen, Lösungswege aufzuzeigen oder die weiteren Schritte zu strukturieren.

„Eltern, Bezugspersonen, Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte sowie ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssen im Sinne der Betroffenen stets eng zusammenarbeiten. Es ist wichtig, dass die Alarmsignale der Kinder und Jugendlichen ernst genommen werden. Je früher, desto besser“, fordert Dr.-Doktor Magerl. Die Corona-Pandemie stelle dabei eine Ausnahmesituation dar. Eine enge Kooperation sei jetzt wichtiger denn je.

Prävention und gezielte Hilfen für betroffene Kinder

Die Ursachen für psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen sind, wie auch bei Erwachsenen, äußerst vielfältig. Den Ergebnissen des Arztreports zufolge zählten im Jahr 2019 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen zu den häufigsten Diagnosen. Darunter fallen Trauererlebnisse genauso wie Mobbing. Zweithäufigster Anlass für den Beginn einer Therapie waren Depressionen, gefolgt von emotionalen Störungen im Kindesalter. „Prävention kann viel dazu beitragen, dass psychische Probleme erst gar nicht entstehen, sich nicht verstetigen und zu einer psychischen Störung führen.

Es ist wichtig, dass Hilfsangebote von den Betroffenen, ihren Freunden und Angehörigen unkompliziert nutzbar sind“, sagt Prof. Dr.Susanne Knappe, Technische Universität Dresden, Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie und Psychologische Psychotherapeutin. Sie leitet ein Präventionsprogramm des Netzwerk für Suizidprävention in Dresden (NeSuD) für Schülerinnen und Schüler von 12 bis 18 Jahren.

Hier geht es zum Barmer Arztreport

Quelle: Barmer