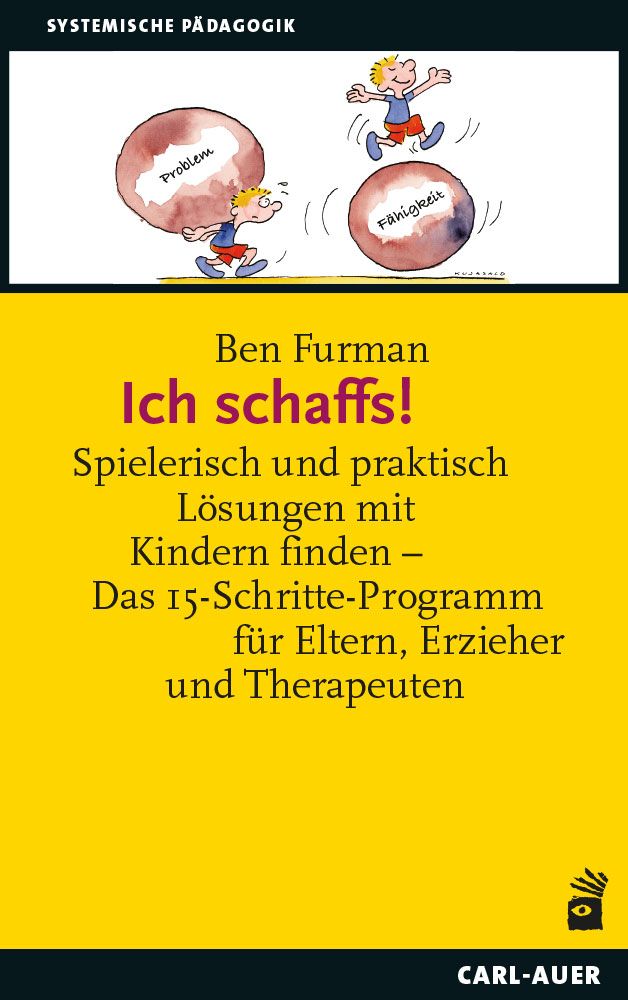

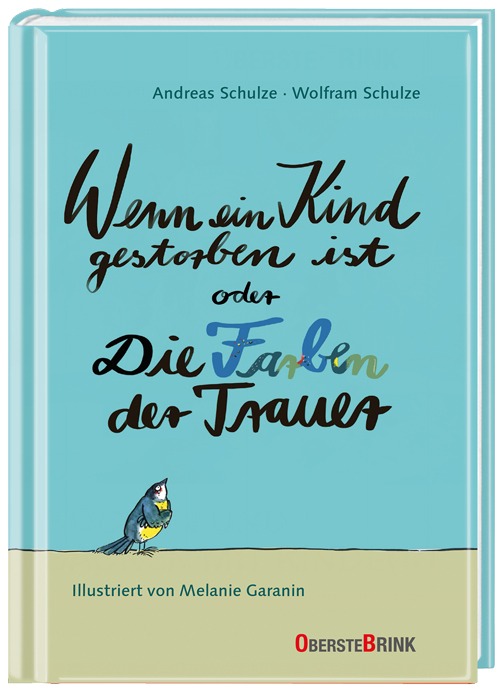

Wenn ein Kind stirbt – Ein Buch über Trauer, Liebe und das Weiterleben

Der Ratgeber von Andreas und Wolfram Schulze mit Bildern von Melanie Garanin begleitet Eltern und Angehörige durch die schwerste Form der Trauer

Trauer verstehen, wenn ein Kind gestorben ist – darum geht es in diesem außergewöhnlich sensiblen und zugleich wissenschaftlich fundierten Ratgeber von Priv.-Doz. Dr. Dr. Andreas Schulze und Prof. Dr. Dr. Wolfram Schulze. Beide Autoren sind erfahrene Psychologen, die seit vielen Jahren Menschen in akuten Krisen, nach schweren Verlusten oder im Umgang mit suizidalen Gedanken begleiten. Mit diesem Buch richten sie ihren Blick auf die wohl schmerzhafteste Form der Trauer überhaupt: den Verlust eines Kindes.

Sie beschreiben, dass der Tod eines Kindes das Leben der Betroffenen in seinen Grundfesten erschüttert. Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und Wegbegleiter erleben eine tiefe Leere, die sich rational kaum erfassen lässt. Der Verlust bricht mit allen Erwartungen, stellt Sinnfragen und verändert das Selbstverständnis eines Menschen. Schulze und Schulze gelingt es, diesen Prozess mit großer Behutsamkeit und psychologischer Präzision zu erklären, ohne je ins Theoretische oder Distanzierte abzurutschen.

Wie unterschiedlich Menschen trauern

In zahlreichen Fallbeispielen zeigen die Autoren, wie vielfältig Menschen auf den Verlust reagieren. Manche ziehen sich zurück, andere suchen Halt in Gesprächen oder Ritualen. Wieder andere schwanken zwischen Aktivität und Erschöpfung. Die Autoren machen deutlich, dass es keinen einheitlichen Weg durch die Trauer gibt – und dass es gerade diese Vielfalt ist, die respektiert werden muss. Trauer ist, so schreiben sie, eine zutiefst persönliche Reaktion auf einen Verlust. Sie hängt von der eigenen Persönlichkeit, der Biografie und den sozialen Bindungen ab.

Besonders eindrücklich ist ihre bildhafte Sprache. Kinder, so erklären sie, springen in die Trauer wie in eine Pfütze: Sie sind für einen Moment ganz versunken in Schmerz und Weinen, kehren dann aber ebenso schnell wieder ins Spiel zurück. Erwachsene dagegen gleichen Langstreckenschwimmern in einem Meer aus Trauer – sie bewegen sich langsam, suchend, manchmal kraftlos, bis sie Inseln der Ruhe finden, auf denen sie neue Perspektiven gewinnen können. Diese Metapher verdeutlicht auf berührende Weise, dass Trauer kein linearer Prozess ist, sondern eine Bewegung zwischen Nähe und Distanz, Schmerz und Erinnerung.

Wissenschaftliche Tiefe und menschliche Wärme

Der besondere Wert des Buches liegt darin, dass es psychologische Erkenntnisse mit menschlicher Wärme verbindet. Andreas Schulze, Diplom-Psychologe mit den Schwerpunkten suizidales Verhalten und Psychoonkologie, arbeitet therapeutisch mit Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Er kennt die feinen Unterschiede zwischen klinischer Depression, akuter Trauer und chronischer Verzweiflung – und erklärt sie so, dass auch Laien verstehen, wie sich Gefühle verändern und entwickeln.

Wolfram Schulze, Professor an der Hochschule Koblenz, bringt sein breites Wissen aus Notfallpsychologie, Mediation und klinischer Sozialberatung ein. Gemeinsam schaffen die beiden Autoren ein Werk, das wissenschaftlich fundiert und zugleich tief menschlich ist. Sie schreiben über Trauer nicht aus der Distanz, sondern aus der Nähe zur Erfahrung vieler Betroffener.

Verständnis schaffen für Betroffene und Begleitende

Was das Buch besonders lesenswert macht, ist die Art, wie es Verständnis für alle Beteiligten weckt. Eltern, die ihr Kind verloren haben, finden darin Orientierung und Trost, ohne mit Ratschlägen überfordert zu werden. Geschwister, Großeltern und Freundinnen verstehen besser, was in trauernden Eltern vorgeht – und warum sich deren Verhalten manchmal unerwartet verändert.

Auch Fachkräfte aus Pädagogik, Psychologie oder Seelsorge profitieren von der klaren, praxisnahen Darstellung: Die Fallbeispiele zeigen, wie hilfreich empathische Begleitung sein kann, wenn sie Raum für Gefühle lässt, statt sie zu deuten oder zu beschleunigen.

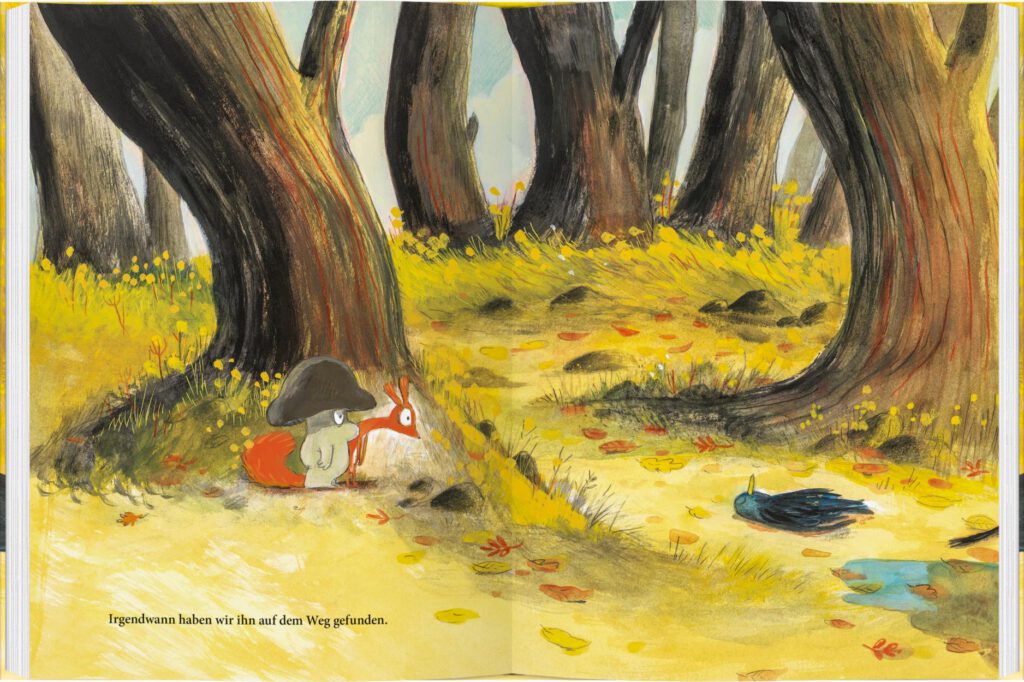

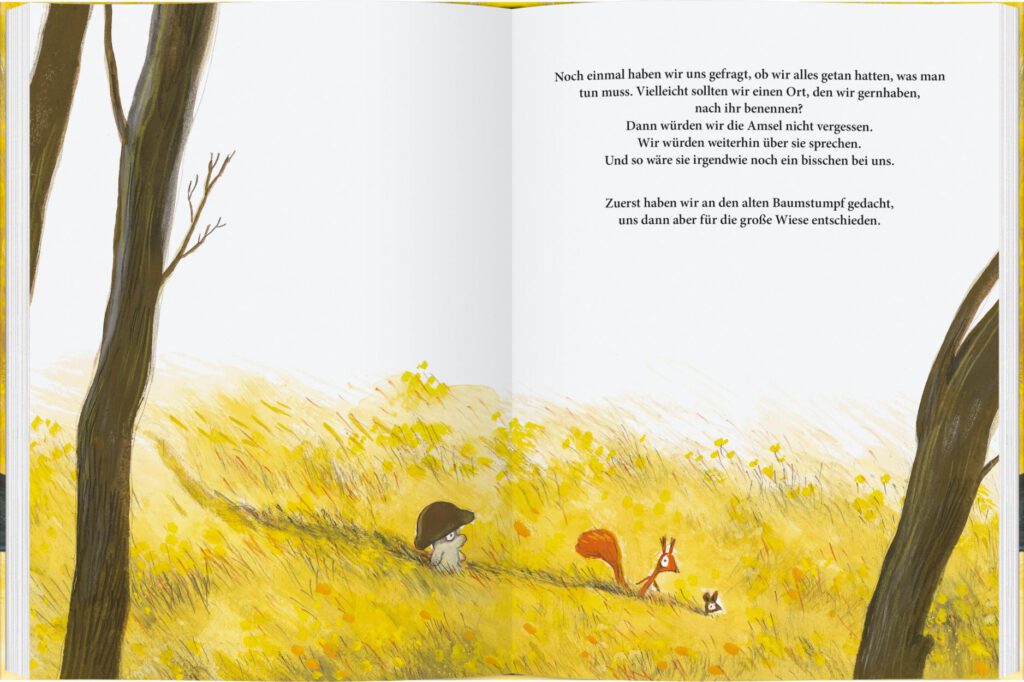

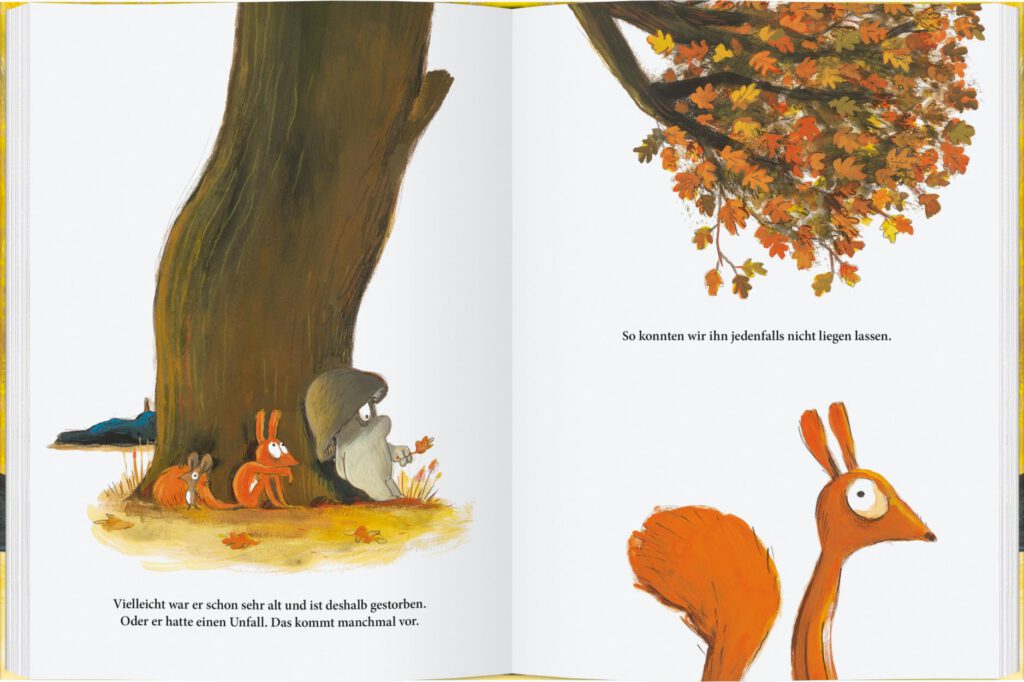

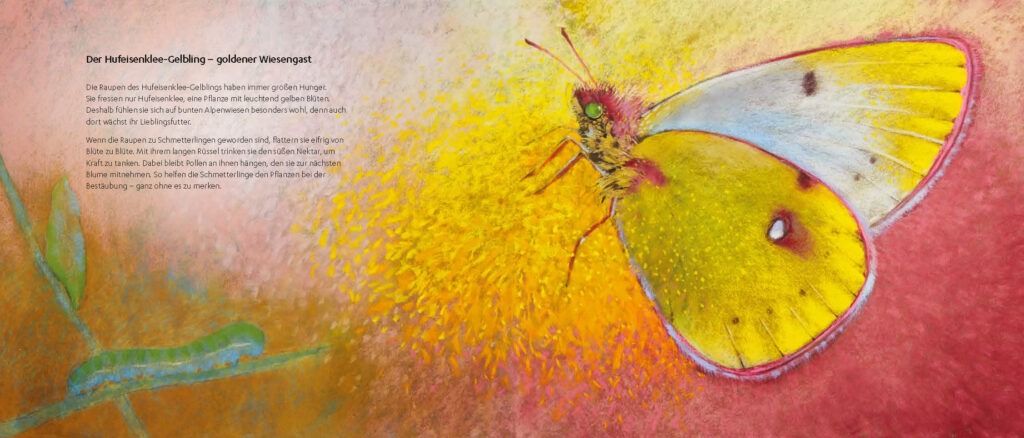

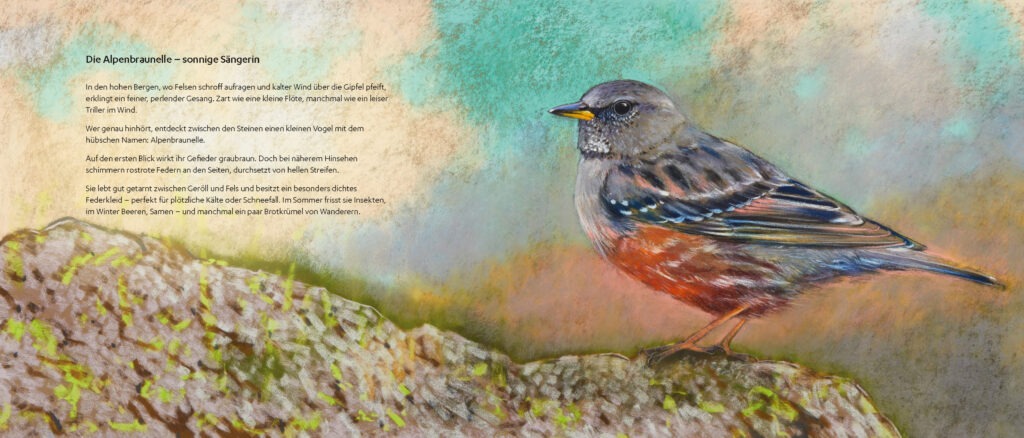

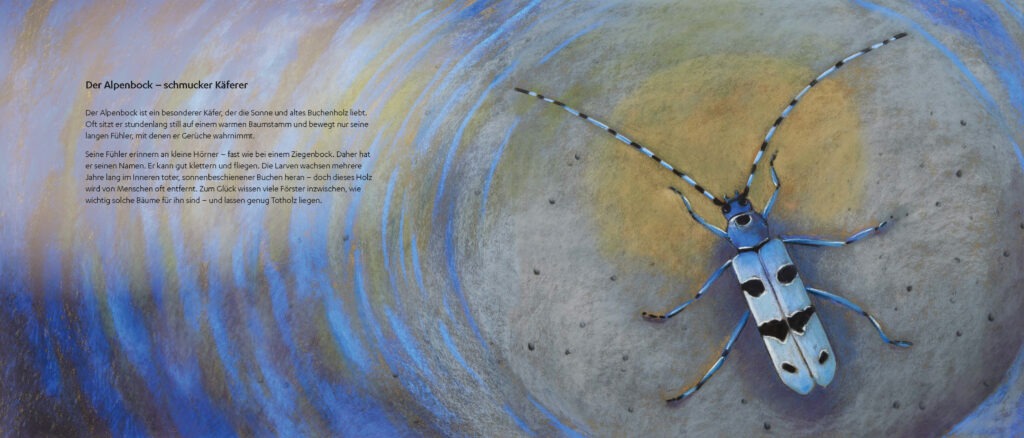

Bilder, die Trost spenden

Ein besonderes Gewicht erhält der Text durch die Illustrationen von Melanie Garanin. Die Berliner Künstlerin und Illustratorin, die selbst den Tod eines ihrer Kinder erlebt hat, verleiht dem Buch eine emotionale Tiefe, die Worte allein nicht erreichen könnten. Ihre Zeichnungen sind still, sensibel und von einer leisen Kraft. Sie schaffen Momente des Innehaltens, die Leserinnen und Leser spüren lassen, dass Trauer nicht nur Schmerz, sondern auch Liebe und Verbundenheit ist.

Garanin gelingt es, das Unsagbare sichtbar zu machen – in zarten Linien, feinen Gesten und Bildern, die Mut machen, den eigenen Gefühlen Raum zu geben.

Ein stiller Begleiter durch die Zeit der Trauer

Der Ratgeber zeigt, dass Trauer nicht geheilt werden muss, sondern verstanden. Sie verändert Beziehungen, schafft neue Bindungen zum Verlorenen und eröffnet manchmal sogar Wege, das eigene Leben neu zu begreifen. Schulze und Schulze betonen, dass Trauer kein Defizit, sondern eine Form der Liebe ist – eine Bewegung zwischen Festhalten und Loslassen.

Für Eltern, die ein Kind verloren haben, ist dieses Buch eine wertvolle Stütze. Es hilft, die eigenen Gefühle einzuordnen, und vermittelt das Wissen, dass jeder Mensch auf seine Weise trauert – und dass das richtig so ist. Für Angehörige und Freundeskreise ist es eine Hilfe, um zu verstehen, warum Trauernde sich zurückziehen oder scheinbar gefasst wirken. Für Fachkräfte in Kitas, Schulen, Kliniken oder Beratungsstellen bietet es praxisnahe Impulse, wie man sensibel begleiten kann, ohne zu überfordern.

Das Buch von Andreas und Wolfram Schulze, mit den eindrucksvollen Illustrationen von Melanie Garanin, ist mehr als ein Ratgeber. Es ist ein stiller Begleiter in einer Zeit, in der Worte schwerfallen. Es erklärt, ohne zu belehren, und tröstet, ohne zu vertrösten. Ein Werk, das zeigt, dass Trauer – so schmerzhaft sie ist – immer auch Ausdruck von Liebe bleibt.

Andreas Schulze und Wolfram Schulze

mit Illustrationen von Melanie Garanin

Wenn ein Kind gestorben ist oder Die Farben der Trauer

Hardover/vierfarbig/144 Seiten

ISBN: 978-3-96304-034-4

22 Euro