Aktion und Gewinnspiel rund um „Lauras Stern“

Fünf limitierte von Klaus Baumgart gezeichnete und signierte Illustrationen von „Lauras Stern“ zu gewinnen

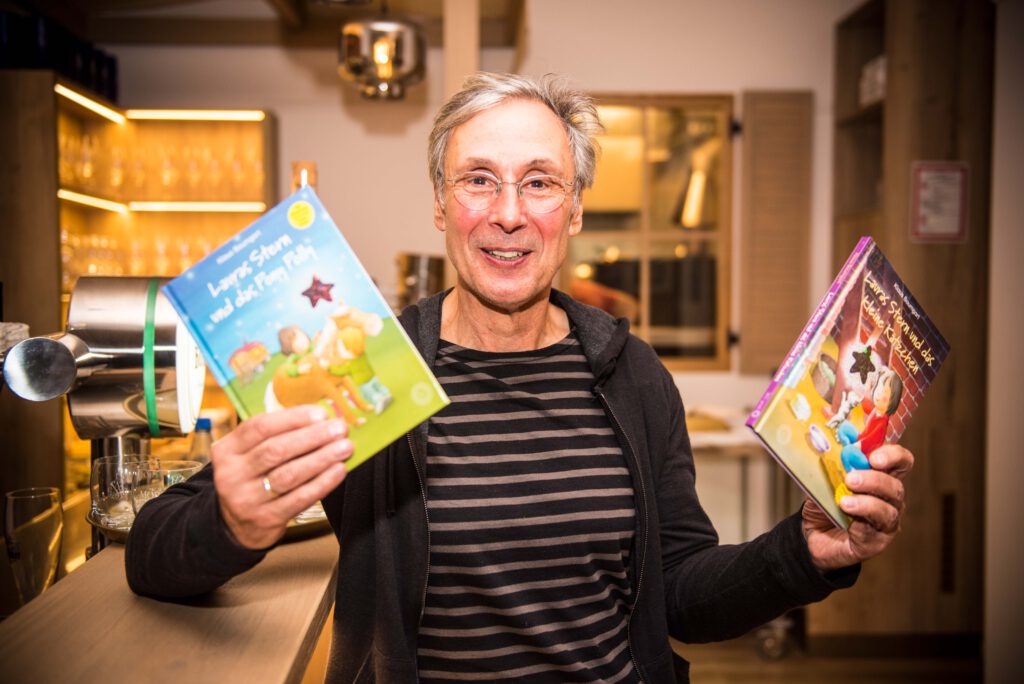

Die Erstlesebücher aus der Serie „Lauras Stern“ sind Klassiker. Und die Geschichten der fünfjährigen Laura, die einen „verletzten“ Stern findet und mit ihm viele spannende Abenteuer erlebt sind weltbekannt. Etwas weniger bekannt ist der Schöpfer von Laura, der Illustrator und Autor Klaus Baumgart. Mit seinen weltweit fast 20 Millionen verkauften Büchern gehört er jedoch zu den international erfolgreichsten Buchschaffenden. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, 1999 wurde er als erster deutscher Autor für den englischen Children’s Book Award nominiert. Baumgart unterrichtete an der HTW Berlin im Fachbereich Kommunikationsdesign.

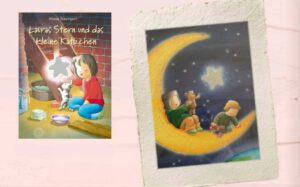

Zur Weihnachtszeit hat der 360 Grad Verlag unter dem Motto „Gutes für Kinder und Familien“ verschiedene Aktionen mit Buchpakten und signierten Illustrationen gestartet; zu finden unter www.360grad-verlag.de. Bei einer davon geht es um drei Erstlesebücher von „Lauras Stern“ und einen von Klaus Baumgart signierten Druck auf Büttenpapier. Für 50 € gibt es die Bücher „Lauras Stern und das kleine Kätzchen“, „Laura und ihr Stern suchen den Weihnachtsmann“ und „Laura Stern und das Pony Polly“ samt einem signierten Druck auf hochwertigem Büttenpapier zu kaufen. Mehr zu der Aktion finden Sie hier.

Zu den einzelnen Büchern:

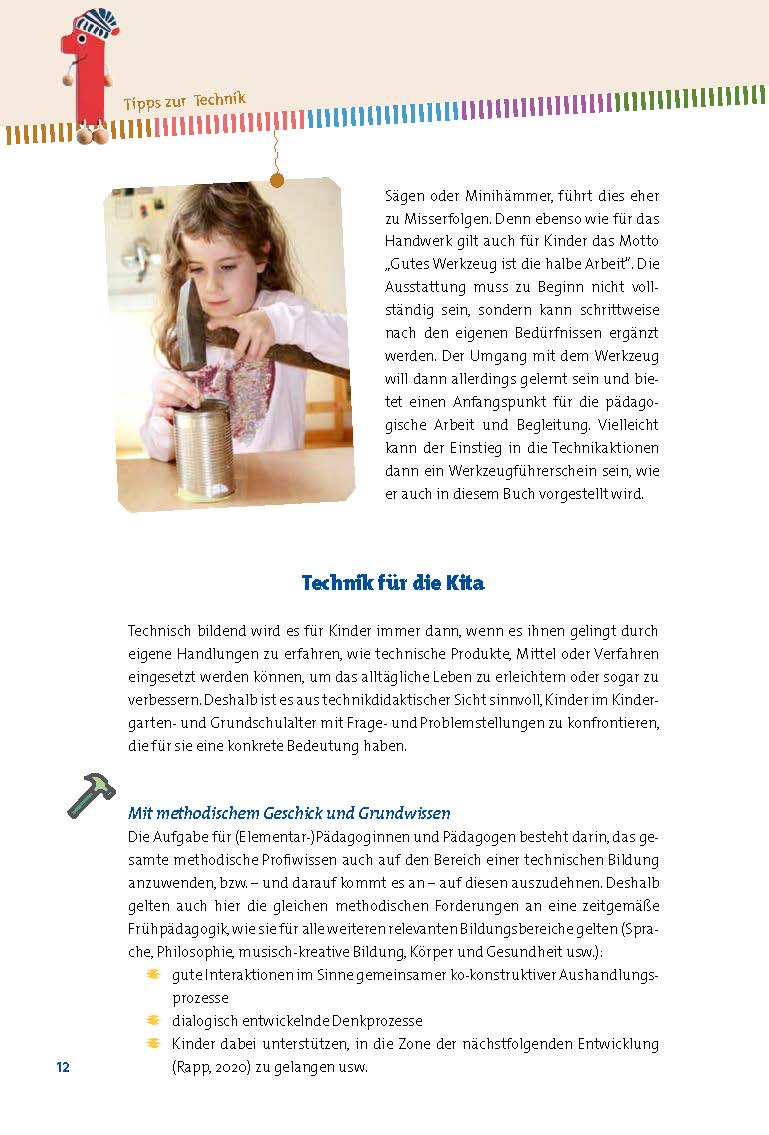

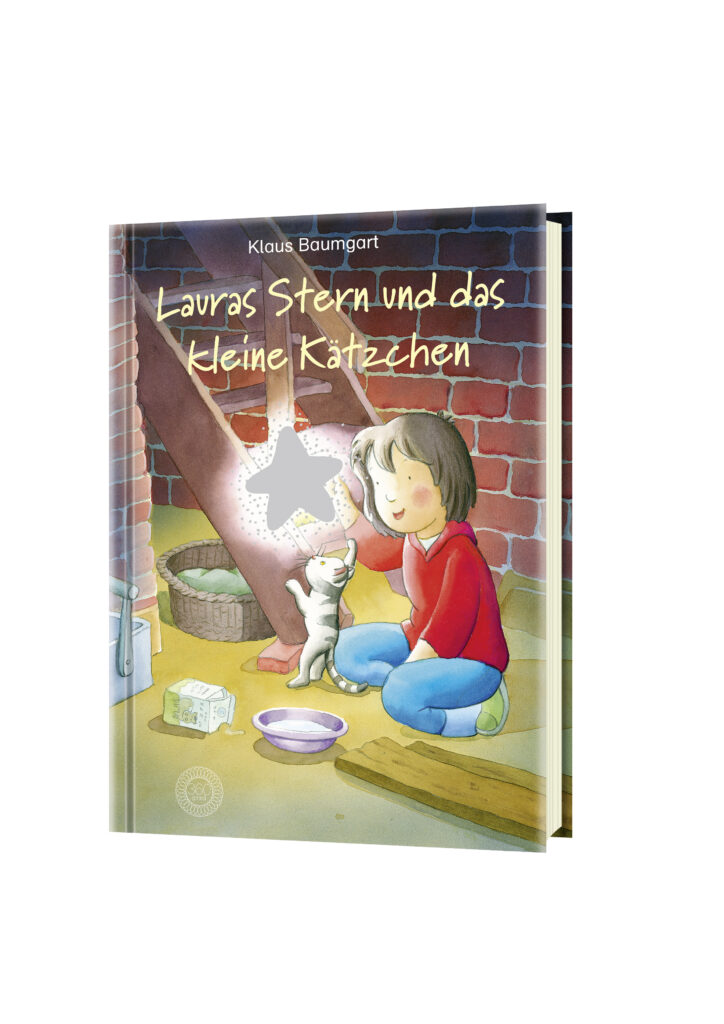

Lauras Stern und das kleine Kätzchen

Eines Tages entdecken Laura und deren beste Freundin ein kleines Kätzchen. Es friert und ist alleine. Die Kinder beschließen, dass jemand das Kätzchen mit zu sich nach Hause nehmen muss, damit es nicht ins Tierheim kommt. Laura und

ihr kleiner Bruder Tommy überreden die Eltern – doch dann ist das Kätzchen plötzlich verschwunden. Steckt etwa Harry dahinter? Laura, Tommy und Freundin Sophie beschließen, Harry heimlich eine Falle zu stellen.

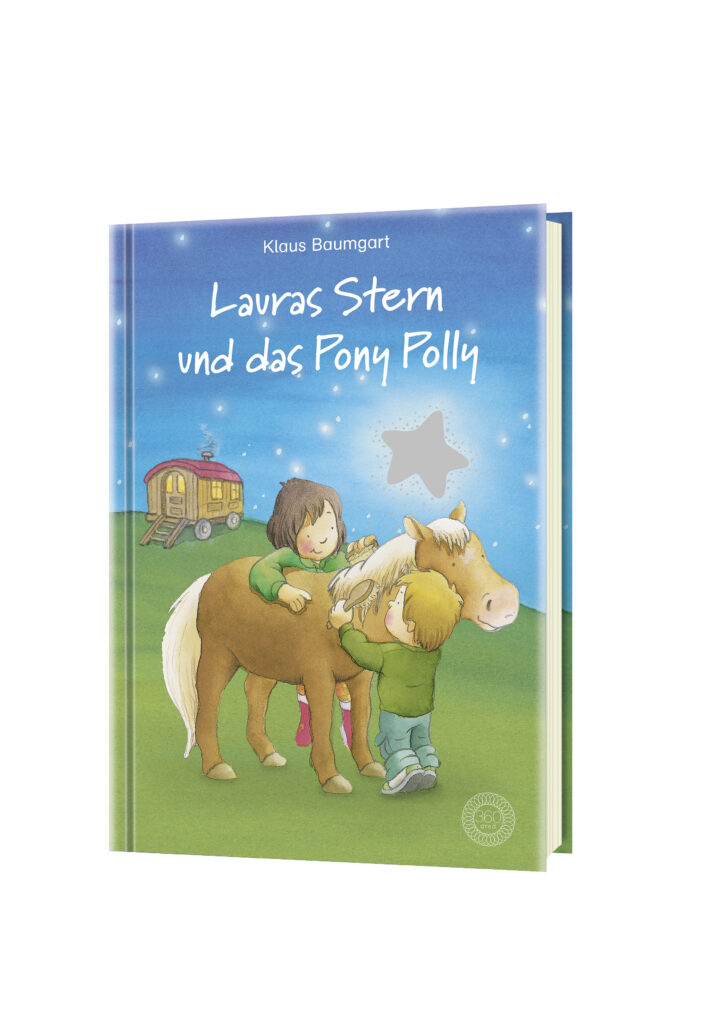

Lauras Stern und das Pony Polly

Laura wünscht sich so sehr ein eigenes Pferd. Als sie mit ihrem kleinen Bruder Tommy zum Bäcker geht, steht es plötzlich vor ihr: das Zirkuspony Polly! Herr Bini vom Zirkus sucht einen Platz, wo es im Winter bleiben kann. Für Laura ist klar: Polly wird in ihrem Zimmer wohnen! Leider sind ihre Eltern da anderer Meinung. Doch mithilfe ihres Sterns kommt Laura auf eine tolle Idee… Wo wird Pony Polly willkommen sein?

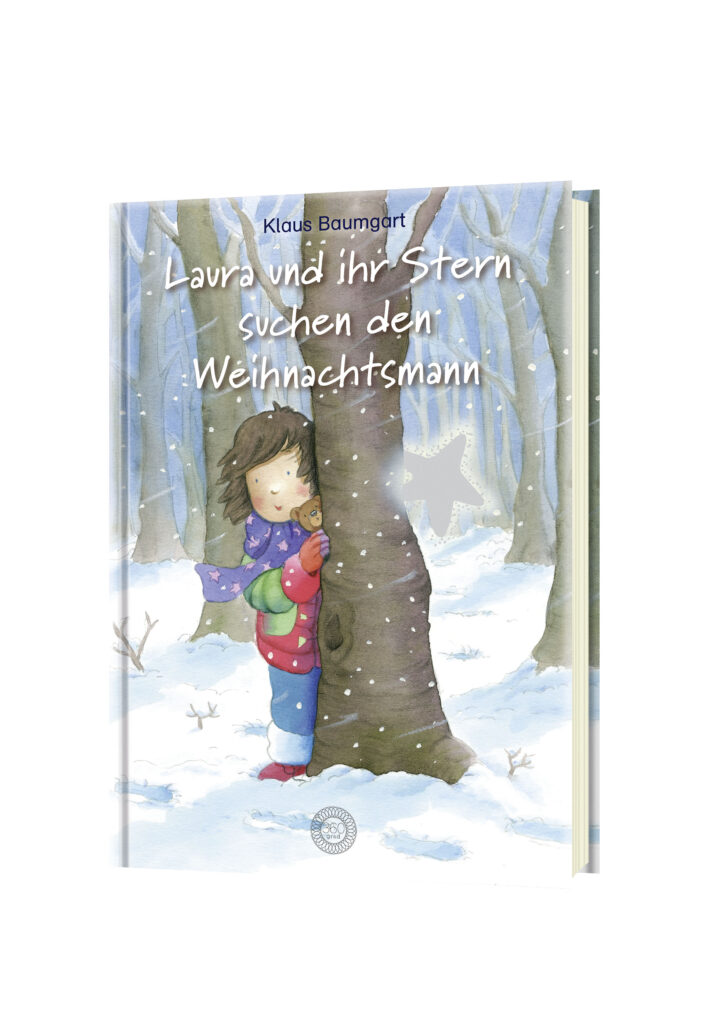

Laura und ihr Stern suchen den Weihnachtsmann

Lauras kleinem Bruder Tommy ist der ganze Advents- und Weihnachtstrubel zu viel: Mama ist nie da, weil sie mit ihrem Cello dauernd Konzerte spielen muss, Papa ist gestresst, weil er die Fahrt zur Ferienhütte vorbereiten muss, und zu allem Überfluss erkennt Tommy, dass die Nikoläuse in den Kaufhäusern gar nicht echt sind. Tommy ist überzeugt: »Den Weihnachtsmann gibt’s gar nicht in echt!«

Laura will Tommy helfen. Aber sie ist sich selbst nicht sicher, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Zum Glück hat sie ihren Stern. Der hilft ihr bei der Suche nach dem Weihnachtsmann…

Fünf signierte Illustrationen zu gewinnen

Wir verlosen fünf der limitieren und von Klaus Baumgart signierten Kunstdrucke auf Büttenpapier. Die wunderschönen Bilder passen perfekt in jede Kita und Grundschule. Das Stichwort lautet „Laura“.

Das Gewinnspiel endet am 18.12.2024