Vater und Sohn im Abenteuerwunderland

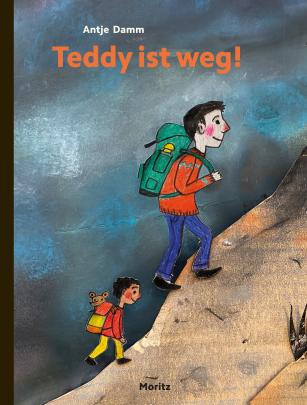

Coole Papa-Sohn-Tour mit überraschendem Ende – ein ungewöhnlich kreatives Bilderbuch von Antje Damm

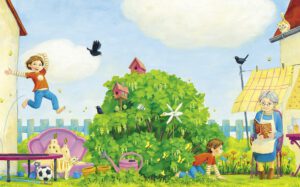

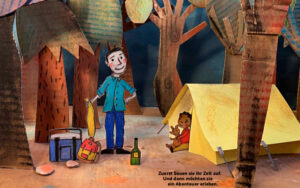

Das Auto ist gepackt, Vater, Sohn und Teddy sind angeschnallt und los geht’s! Ab in den Wald. Hier bauen Papa und Flo erst einmal das Zelt auf. Das ist ja schon ein Abenteuer an sich. Teddy sitzt natürlich daneben. Aber dann wird alles Notwendige im Rucksack verstaut – klar, Teddy schaut oben heraus – und eine Wanderung beginnt. Über Stock und Stein, bis zum Gipfel. Und natürlich zurück. Puuh, ganz schön anstrengend. Aber dann haben alle Hunger, Teddy will Futter, und ein Lagerfeuer wird entfacht. Stockbrot gibt’s und Ravioli aus der Dose. Jetzt noch bio frisch kochen wäre auch echt zu viel. Und danach – Gute-Nacht-Geschichte und schlafen.

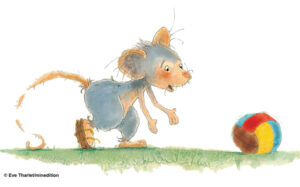

Papa erzählt immer so gut. Am besten kann er Gruselgeschichten. Das passt ja auch zum Wald. Obwohl der gar nicht so bedrohlich dunkel ist. Teddy sitzt draußen vor dem Zelt und hält Wache. Oder?

Jedenfalls gibt es da einen Waldbewohner, der nur zu Träumen, Märchen und Gruselgeschichten passt. Und als Flo aufwacht, ist Teddy weg. (Achtung, wer das Ende noch nicht erfahren will, bitte den Rest dieses Absatzes überspringen!) Dafür ist ein anderer Teddy da. Viel größer. Und irgendwie noch toller. Er ist gewachsen. Wie Flo. Nicht nur im Traum, sondern überhaupt auf dieser Papa-Sohn-Tour.

So machen Väter ihre Kinder stark

Wanderung, Zelten, Lagerfeuer, Gruselgeschichten – das sind klassische Inhalte eines Vater-Kind-Wochenendes. Damit wächst die Seele. Und dieses innere Wachstum, das ist es, was Kinder von solchen Tagen mit Papa haben können. Wenn der sein Kind kennt, zugewandt ist, es nicht überfordert, ihm Aufgaben gibt, die es bewältigen kann und Nähe, Wärme und Sicherheit ausstrahlt. Das hält lange an und ist später für Vater und Kind eine klassische „weißt-du-noch“-Geschichte. So wird die Bindung gefestigt, die Familie gestärkt – und Mama hat ein freies Wochenende.

Genau das fängt Antje Damm in ihrem Bilderbuch wunderbar ein. Mit knappen, fast ein wenig spröden Texten. Und vor allem äußerst kreativen Bildern. Der Wald sieht eher still aus als unheimlich. Das liegt daran, dass fast alle Teile der Bilder aus Wellpappe gebastelt, angemalt und ausgeschnitten wurden. Und zwar nicht perfekt, sondern fast ein wenig grob. Man kann sich vorstellen, dass im Kindergarten ähnliche Bäume, Zelte, Autos und Teddys entstehen. Als Träume, Wünsche und Ideen für die nächste Papa-Sohn-Tour!

Ralf Ruhl

Bibliographie:

Antje Damm

Teddy ist weg!

Moritz Verlag www.moritzverlag.de

32 Seiten

ISBN 978-3-89565-411-4

ab 3 Jahre

12,95 Euro