Runter vom Gas 5 – Die Authentizität der Lehrkraft

Weil Schulkinder nicht das lernen, was wir ihnen vortragen, sondern nur das lernen, was sie aktiv aufnehmen wollen und bei ihnen ankommt

Das Wichtige ist nicht die Bildung des Lehrers, so wie die Gescheitheit und die Beschäftigung mit Pädagogik einen Vater nicht zum Erzieher fähig macht, wenn er nicht als Mensch, als Vorbild, das Überzeugende hat, dem ein Kind mehr glaubt als Worten. (Hermann Hesse, Lektüre für Minuten, Frankfurt am Main, S.118)

Bedeutsamer als das gesprochene Wort ist das, was wir „zwischen den Zeilen“ senden

Wenn du eine Unterrichtseinheit als interessant und spannend ankündigst, dir aber denkst, was für einen langweiligen Quatsch du unterrichten musst, dann wird nicht dein gesprochenes Wort, sondern deine insgeheim gedachte Botschaft bei den Kindern ankommen. Du musst dir so etwas nicht einmal ausformuliert denken. Es genügt schon, wenn du lustlos und uninspiriert den Stoff „durchnimmst“.

Deine Schüler lernen nicht das, was du ihnen vorträgst

Sie lernen nur das, was sie aktiv aufnehmen wollen, was wirklich bei ihnen ankommt. Und dafür ist es zuallererst wichtig, dass du als Lehrerin, als Lehrer, voll hinter den Inhalten stehst, die du deiner Klasse nahebringen möchtest.

Nun kannst du einwenden, dass du ja nicht einfach in deinem Gehirn einen Schalter umlegen kannst, damit du irgendwelche Lehrplaninhalte gut findest. Deshalb ist es wichtig, dass du erst einmal dein eigenes Verhältnis zu den Inhalten deines Unterrichts klärst. Es wird wohl kaum jemand bezweifeln, dass allem, was mit Lesen, Schreiben und Rechnen zu tun hat, allerhöchste Priorität zukommt. Dank der großen Autonomie, die du als Lehrkraft in deinem Unterricht hast, kannst du nun entscheiden, mit welcher Methode und welchem Material du an diese Inhalte herangehst.

Und das macht den Unterschied aus. Genauso, wie du bei Büchern, die du in der Klasse vorlesen willst, unbedingt nur solche auswählen sollst, die dir auch selbst gefallen, solltest du in den unbestritten wichtigen Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen nur mit Material arbeiten, das dir selbst sinnvoll erscheint. Und bei dem du selbst findest, dass es deinen Schülern etwas bringt und nicht nur eine Schulstunde füllt.

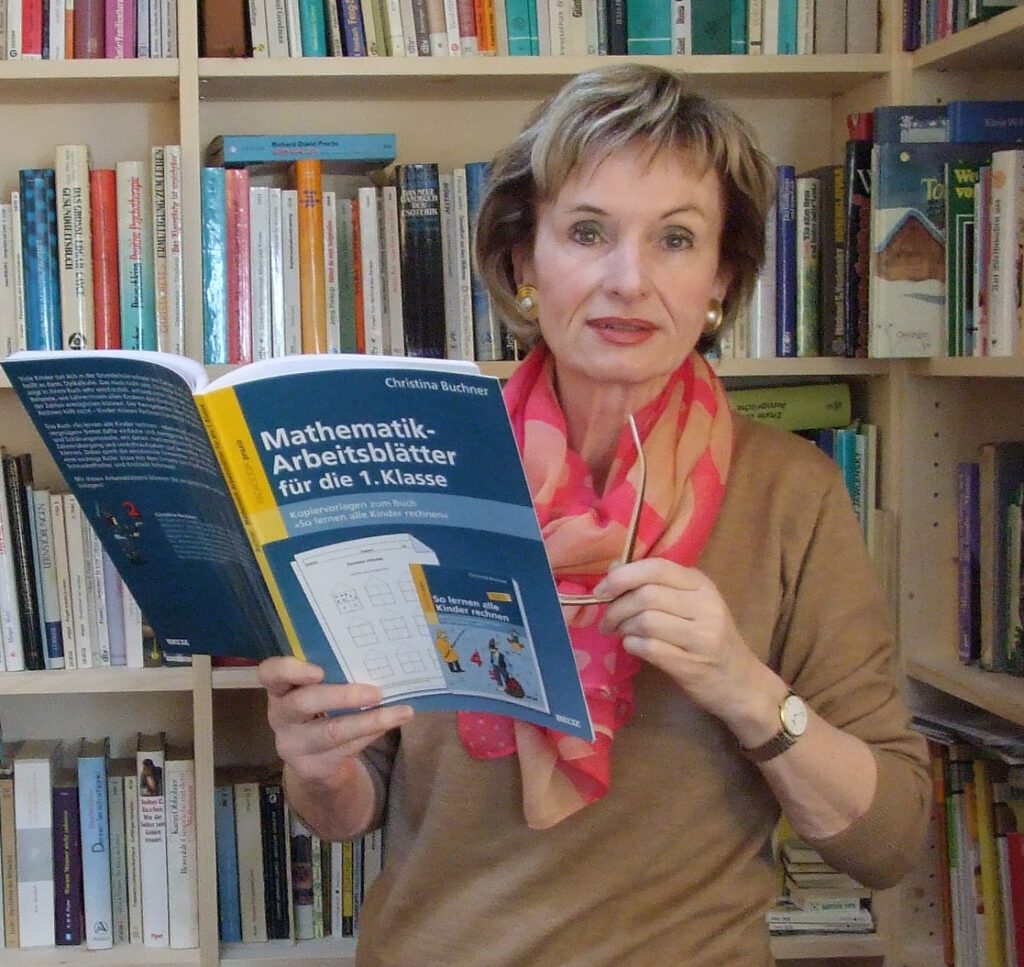

Beim Artikel über das Lesenlernen habe ich das konkret ausgeführt. Aber das Gleiche gilt auch für das Aufsatzschreiben, das ich im ersten Artikel angesprochen habe, auch für das Rechtschreiben und ganz besonders für den Rechenunterricht. Darüber findest du in meinen Büchern und auf meinem Matheblog viele Ideen, die es dir erleichtern, Methoden einzusetzen, hinter denen du wirklich überzeugt stehen kannst. (Christina Buchner, So lernen alle Kinder rechnen, Weinheim und Basel, 2012; Christina Buchner, Das Phantom Dyskalkulie, Weinheim und Basel, 2018; www.die-rechentante.de)

Eigene Stärken und Vorlieben machen dich authentisch

Über die Unterrichtsgestaltung im engeren Sinn hinaus kannst du dir und deinen Schülern etwas Gutes tun, wenn du gezielt die Ressourcen nutzt, die aus deinen eigenen Vorlieben erwachsen.

Das macht ja gerade den leidenschaftlichen und mitreißenden Lehrer aus, dass er nicht vormittags „im Dienst“ ist und nachmittags „privat“, sondern dass er neben seinem Fachwissen auch sich selbst einbringt, mit seinen Pfunden wuchert und aus seinen Begabungen und Vorlieben pädagogisches Kapital schlägt.

Gerade weil unser Beruf so viele Freiheiten bietet, können wir das, was uns selbst begeistert, in die Schule einbringen. Alles, was Schule bunt und lebenswert macht, dient – so ganz nebenbei und gleichsam durch die Hintertür – auch dem Lernklima und damit dem Lernerfolg.

Und außerdem gibt es gar nicht so wenige Querverbindungen von den „zweckfreien“ Aktivitäten zu schulischen Inhalten.

Kochst du gerne?

Dann kannst du im Mathematikunterricht Rezeptmengen umrechnen lassen und hin und wieder mit den Schülern auch wirklich etwas zubereiten, sodass Abmessen, Wiegen, Zeitplanung und Strukturierung eines Ablaufs tatsächlich getan und nicht nur gedacht werden. In Deutsch können Rezepte aufgeschrieben werden, im Sachunterricht kann über einzelne Zutaten gesprochen werden und mit Buchstaben- und Zahlenkeksen können Erstklässler sich Wichtiges „einverleiben“. Mit einem Zweiplattenkocher und exakter Organisationen lassen sich auch in Klassen mit 30 Kindern viele Ideen umsetzen. Mehr dazu, auch Rezepte, findest du in meinem Buch „Unterricht entschleunigen“ und im Download dazu. (Christina Buchner, a.a.O., S.232 f.)

Hast du Freude an Singen, Tanzen, Musizieren?

Dieser Bereich ist auch im Lehrplan verankert, kommt dort aber – das ist meine persönliche Meinung – ziemlich dröge daher.

Dabei ist gerade alles, was mit Musik und Rhythmus zu tun hat, in allerhöchstem Maße lernförderlich. Trommeln, Rappen und Beatboxen bieten einmalige Chancen, gerade auch an Buben, und sogar an die besonders coolen, heranzukommen. Also lass, wenn es für dich einigermaßen passt, diese Gelegenheit nicht an dir vorüberziehen.

Bist du gerne im Freien aktiv?

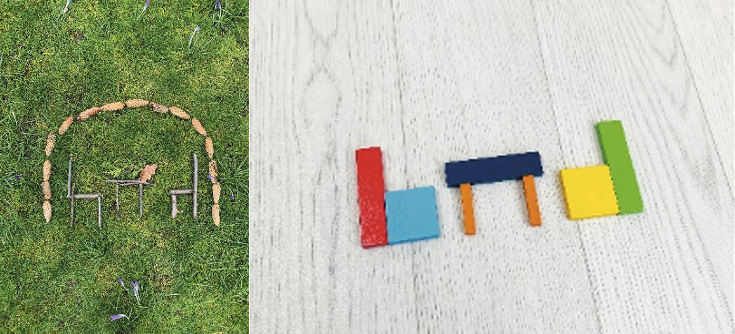

Auch hier bieten sich neben „zweckfreien“ Unterrichtsgängen, bei denen im Wald „nur“ gespielt wird, noch viele weitere Gelegenheiten für eine Einbindung in Unterrichtsinhalte:

Sammeln von Blättern und Früchten, Orientierungsspiele, Vermessen von Bäumen, Büschen, Waldrändern und Wegabschnitten und dann dazu Karten in einem geeigneten Maßstab zeichnen, Sammeln von Rinden, Wurzeln und Moos für die Gestaltung einer Weihnachtskrippe, Sammeln von Holunderbeeren im Herbst, aus denen ein köstlicher Saft gekocht werden kann und vieles mehr.

Macht dir Theaterspielen Spaß?

Dann sind Theaterprojekte ein absolutes Muss. Auch Lesetexte und Gedichte lassen sich gut dramaturgisch gestalten. Ich arbeite sogar im Mathematikunterricht mit den Handpuppen von Räuber, Liesel und Krokodil und begeistere Kinder immer wieder damit. (Christina Buchner, 2012)

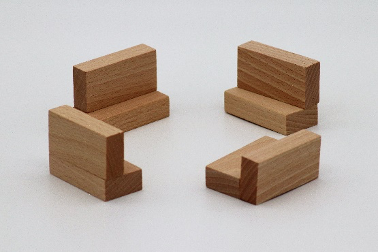

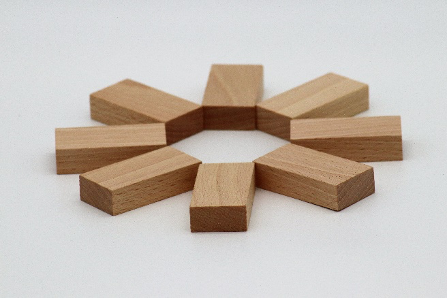

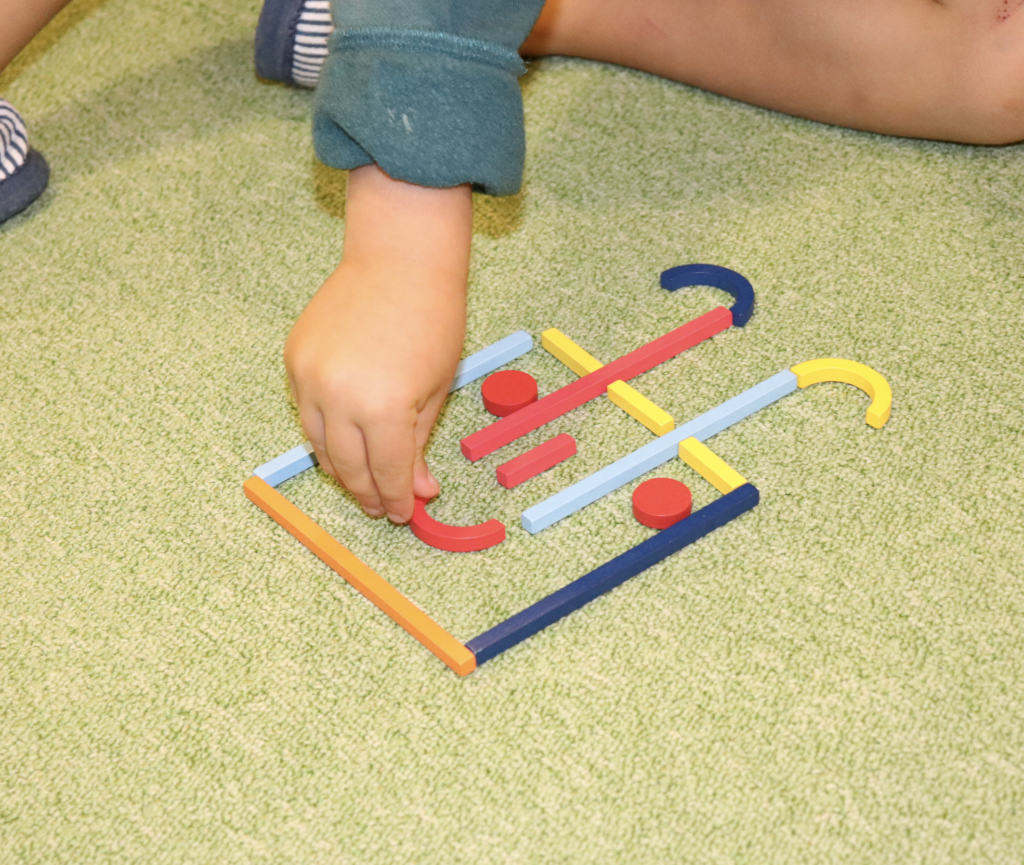

Selbst etwas so Trockenes wie Grammatik kann gewaltig aufgewertet werden, wenn nach der Montessori-Idee mit Wortartsymbolen gearbeitet wird und dazu das Wortartmärchen von Eva Maria Schröer als Vorlage für Spielszenen dient. (Die Website Schröers existiert nicht mehr, aber im Auer Verlag gibt es darauf basierend ein Buch von Bernd Ganser: Wortarten – einfach märchenhaft, Donauwörth, 2021)

Bist du eine Leseratte?

Dann wirst du mit einer täglichen Vorleseviertelstunde viel Gutes bewirken können. Es gibt so gute Kinderliteratur, die auch für Erwachsene wertvoll ist. Und, wie ich bereits mehrfach erwähnt habe: Eine tägliche Vorlesezeit bietet nicht nur Sprachförderung von hoher Qualität, sondern ist darüber hinaus für das Klassenklima von größtem Wert.

Es ist nicht nur legitim, sondern sogar notwendig, dass auch wir Lehrer in der Schule auf unsere Kosten kommen und Spaß haben. Schule ist kein Spaß, auch Lernen ist es nicht, aber man kann jede Menge Spaß haben, und das tut allen Beteiligten gut.

Sinnerfülltheit erleben

Viele unserer Kolleginnen und Kollegen, ja, eigentlich die allermeisten, arbeiten nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter, sondern gehen früher. Sie sind „fertig“ oder „ausgebrannt“. Das ist so schade, denn das müsste nicht sein, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich will jetzt nicht mit solchen Allerweltsfloskeln wie „Schau auf dich“ oder „Pass auf dich auf“ kommen.

Aber ich glaube, dass viele unserer Kolleginnen tagtäglich das Unmögliche versuchen und daran zwangsläufig scheitern müssen.

Wenn du dich von meinen Beispielen und Anregungen dazu verführen lassen würdest, das Unmögliche sein zu lassen und nur das, was möglich ist, anzustreben, dann würde es dir und deinen Schülern zu „Nutz und Frommen“ gereichen. Aber es geht nicht einfach um das Weglassen. Es geht in erster Linie um das Anders-Machen. Wenn du siehst, dass es dir gelingt, in deinen Schülern Lernfreude zu wecken, aus grauer und öder Schule mit ihnen gemeinsam einen Ort zum Wohlfühlen zu machen, dann hast du etwas Wichtiges und Nachhaltiges getan, etwas, das auch im späteren Leben deiner Schüler noch bedeutsam sein wird.

Für die Lehrergesundheit gibt es nichts Besseres, als die eigene Arbeit als sinnvoll zu empfinden und als authentischer Mensch zu agieren. Authentizität ist energiesparend und sich selbst als wichtig und sinnvoll zu erleben gibt Kraft. So hast du gute Chancen, ein Lehrerleben lang mit Freude zu arbeiten.

Akzeptanz und Anerkennung

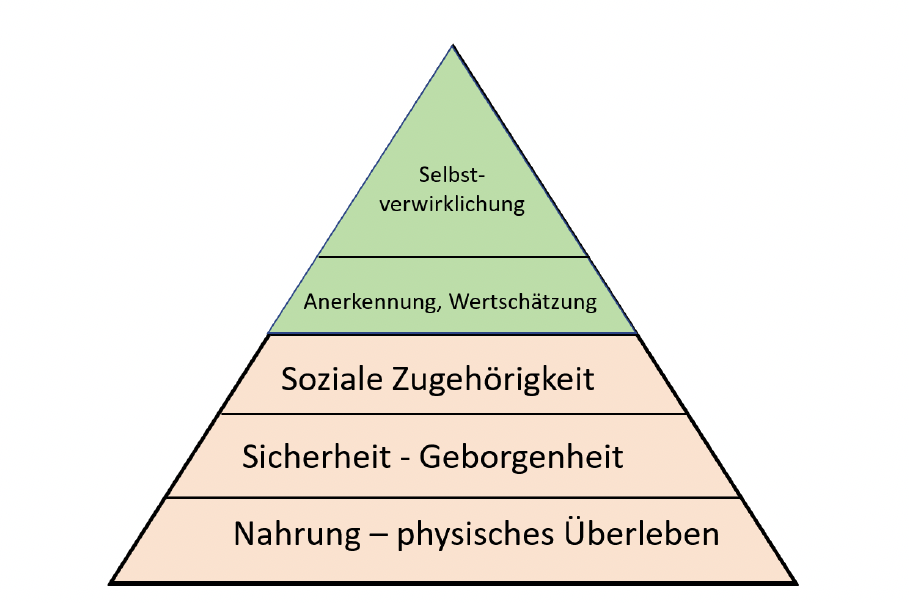

Noch etwas ist wichtig, damit es uns gut geht: Wir brauchen, wie jeder Mensch (siehe Maslow-Pyramide vom Artikel vier), soziale Zugehörigkeit. Dieses Bedürfnis kann einerseits privat durch Familie und Freunde erfüllt werden. Wenn wir aber im beruflichen Kontext keinerlei Wertschätzung erfahren, also uns dort, wo wir arbeiten, nicht zugehörig und angenommen fühlen, dann tut uns das nicht gut.

Es ist gewiss nicht einfach, heutzutage Lehrer zu sein. Die Umwelt des Lernens ändert sich. Eltern stellen Ansprüche, die Gesellschaft steht der Schule nicht positiv gegenüber. Kinder wachsen unter Verhältnissen auf, die alles andere als förderlich sind.

All das stimmt. Und trotzdem hast du in der Schule viele Möglichkeiten, für dich und deine Schüler in deinem Klassenzimmer einen gewissen Schonraum und eine lebenswerte Insel zu schaffen.

Dafür habe ich in dieser Artikelserie geworben.

Wenn es dir nun auch noch gelingt, die Eltern mit in dein pädagogisches Boot zu holen, dann wirst du für deine Arbeit sehr viel Rückenwind bekommen und nicht nur das. Du wirst auch Akzeptanz und Anerkennung von dieser Seite erfahren.

Ich möchte dir einige Eckpunkte für den Umgang mit Eltern nennen, mit denen ich über viele Jahre die besten Erfahrungen gemacht habe. Das soll nun aber nicht heißen, dass zu hundert Prozent und mit allen Eltern immer nur eitel Sonnenschein war.

Doch wenn die überwiegende Mehrheit deiner Erfahrungen positiv ist, dann wiegt das Negative nicht schwer.

Und natürlich wird es dir höchstwahrscheinlich so ergehen wie auch mir immer mal wieder: Du wirst dich in manchen Fällen nicht optimal verhalten und Eltern unnötig gegen dich aufbringen. Wenn du aber solche Ausrutscher dann analysierst, wirst du daraus viel lernen und sie werden dir immer seltener passieren.

Miteinander ist besser als gegeneinander – die Chancen des ersten Elternabends

Wenn ich eine neue Klasse übernahm, fand ich den ersten Elternabend immer sehr aufregend. Und das sagte ich den Eltern auch. In Bayern werden Klassen für gewöhnlich zwei Jahre lang von einer Lehrerin geführt. Und das bedeutet, dass mit jeder neuen Klasse eine Partnerschaft beginnt, die unbedingt gelingen sollte.

Ich hatte für diesen Kennenlern-Abend eine Standardformulierung, die ich immer vorbrachte:

„Wir sind nun zwei Jahre sowas Ähnliches wie ‚verheiratet‘ miteinander. Und ich möchte unbedingt, dass das eine gute Ehe wird.“ Das klang zwar immer lustig, sorgte auch für Heiterkeit, war aber dennoch ganz ernsthaft gemeint.

Denn wie man es auch dreht und wendet: Eltern, die der Schule ablehnend und feindselig gegenüberstehen, behindern unsere Arbeit erheblich. Deshalb sollten wir uns nicht zu gut dafür sein, hier um Sympathien zu werben. Geschäftsleute machen so etwas ja auch. Und auch wenn wir unsere Kundschaft aufgrund der Schulpflicht sicher haben, so bedeutet es für unsere eigene Arbeits- und Lebensqualität einen gewaltigen Unterschied, ob wir mit Rückenwind oder mit Gegenwind arbeiten.

Natürlich meine ich mit „Sympathiewerbung“ nicht, dass es empfehlenswert wäre, sich bei den Eltern anzubiedern, womöglich gar noch ihnen nach dem Munde zu reden und ihnen schönzutun.

Aber wenn wir vorhaben, das Zusammensein mit unserer Klasse nicht nur von Stoffdruck und Prüfungen dominieren zu lassen, dann wäre es sehr sinnvoll, den Eltern genauer zu schildern, wie das konkret aussehen soll, ihnen die Gründe dafür zu nennen und auch die damit für jedes Kind verbundenen Vorteile aufzuzählen.

Wenn uns bewusst ist, wie wir Lehrer im ungünstigen Fall wahrgenommen werden, nämlich als Bewerter, Notengeber und Chancengewährer oder -vernichter und damit auch als „natürlicher Gegner“, wenn nicht gar Feind, dann führt das in meinen Augen zwingend zur Notwendigkeit, an dieser „Wahrnehmungsschraube“ zu drehen. Worte alleine schaffen das aber nicht. Es muss uns schon ernst damit sein, das große Thema Unterricht und Leistung anders anzugehen, als es gemeinhin üblich ist und als die Eltern es erwarten.

Dann ist es auch von großer Wichtigkeit, unsere pädagogischen Richtlinien konkret zu nennen und zu begründen und auch das Thema Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus anzusprechen. Es ist doch viel geschickter, die Linien, die für gedeihliche und respektvolle Kommunikation wichtig sind, abzustecken, solange noch kein konkretes Problem im Raum steht.

Und es ist auch wichtig, die Stolpersteine zu benennen, die auf unserem gemeinsamen Weg durch ein Schuljahr auftreten können:

- Es ist eine Unmöglichkeit für uns Lehrer, immer alles richtig zu machen. Da an einem normalen Schultag x-mal ad hoc reagiert werden muss, sind Fehler „eigentlich“ schon eingepreist.

- Missverständnisse wird es sicher auch gelegentlich geben, sodass zu Hause etwas ganz anders ankommt, als es gemeint ist.

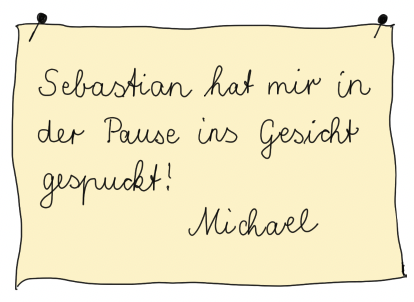

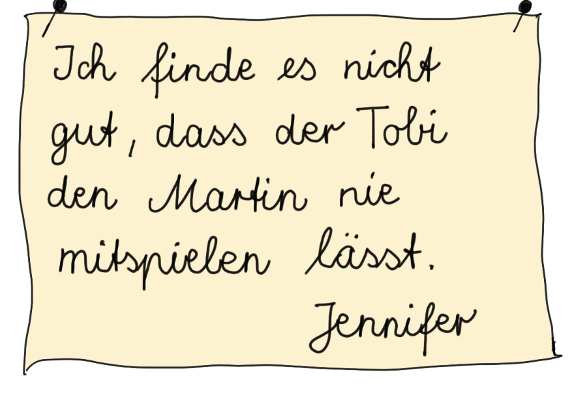

- Kinder werden auch zu Hause nicht immer objektiv schildern, was in der Schule vorgefallen ist und zwar nicht, weil sie lügen würden. Sie geben einfach nur ihre subjektive Wahrnehmung wieder und versuchen manchmal auch, eine Variante darzustellen, die für sie günstiger ist. Das ist ganz normal, nur sollte uns das bewusst sein.

- Wenn Eltern wegen eines Problems in die Schule kommen, wäre es gut, nicht gleich Vorwürfe zu erheben, sondern vielleicht erst einmal nachfragen, wie sich etwas erklärt oder was genau vorgefallen ist. Und das sollte man auch – eben gerade im Vorhinein und ohne konkreten Bezug, nur als allgemeine „Geschäftsgrundlage“ – thematisieren.

Viele Eltern sind von nichtssagenden Elternabenden enttäuscht. Wenn es dir gelingt, ein plastisches Bild davon zu entwerfen, wie Schule sein könnte, dann hast du einen wichtigen Schritt geschafft. Ein großer Teil der Eltern wird positiv gestimmt und neugierig auf deine Arbeit sein. Damit hast du schon einmal mentale Unterstützung, die du sehr gut brauchen kannst.

Information – nicht nur im Internet eine wichtige Währung

Wenn du nun entschlossen sein solltest, den Fuß vom pädagogischen Gashebel zu nehmen und dir und deinen Schülern Zeit für das Wesentliche zu gönnen, dann wird dein Schultag anders als „normal“ sein.

Deshalb ist es unbedingt notwendig, den Eltern nicht nur Grundsätzliches zu erzählen, sondern sie ganz konkret zu informieren, wie dieses Grundsätzliche im Unterricht konkret aussieht:

Wenn du deinen Leseunterricht im Wesentlichen ohne Fibel gestaltest, beschreibe das genau und benenne die Vorteile. Falls du das Hundertstundentraining im Lesen machst, rechne genau vor, warum du es so organisierst.

Wenn du im Rechenunterricht bereits am zweiten Schultag den Zwanzigerraum öffnest, aber bis Weihnachten ohne Gleichungen arbeitest, erkläre genau, warum und welchen Nutzen das für die Kinder hat.

Im Idealfall erstellst du für die Eltern ein Handout mit Beispielen, sodass sie zu Hause in Ruhe noch einmal nachsehen können, wenn ihr Kind mit bestimmten Aufgaben nach Hause kommt.

Konkrete Handreichungen für Elternabende und Handouts zum Thema Rechnen findest du bei Beltz im Download zu meinem Buch: So lernen alle Kinder rechnen.

Stress, Druck und Hetze bestimmen oft bereits in der Grundschule den Alltag von Lehrern, Schülern und Eltern. Doch es ist möglich, trotz starrer Rahmenbedingungen und zahlreicher Anforderungen den schulischen Alltag für alle Beteiligten angenehm zu gestalten – ohne Hektik und Stress.

Der Fokus liegt auf der Autonomie der einzelnen Lehrer. Du findest erprobtes Handwerkszeug für eine alternative Umsetzung des Lehrplans. Methodenfreiheit neu gedacht, fächerübergreifendes Unterrichten und Projektarbeit ermöglichen einen entschleunigten Unterricht. Zusätzlich gibt es noch Online-Materialien.

Buch, broschiert, 260 Seiten

ISBN:978-3-407-25762-8

24,95 €

Coaching und professionelle Hilfe bei Problemen

Wenn Eltern in der Sprechstunde die Klassenlehrerin um Hilfe bitten, weil ihr Kind sich schwertut mit dem Lesen, Schreiben oder Rechnen, dann kommt sehr häufig die Empfehlung: Ihr Kind muss mehr üben.

Das ist nicht nur eine völlig nutzlose Empfehlung, sie passt auch nicht zu einem Profi, der wir ja sein sollten.

Das Kind wird sich mit noch mehr und noch mehr üben nicht verbessern. Die Eltern sind zu Recht enttäuscht von der Schule und aus einem Miteinander wird sehr schnell ein Gegeneinander.

In einem entschleunigten Unterricht kannst du deine Schüler intensiver wahrnehmen

Und wenn du auch noch eine tägliche Freiarbeitsphase fest in deinem Unterrichtsalltag installiert hast, dann kannst du im Elterngespräch schon einmal detailliert darlegen, wo genau es hapert. In einem nächsten Schritt kannst du den Eltern ein tägliches 15-Minuten-Training empfehlen, für das du ihnen auch Material bereitstellst und das du auch – z.B. über einen wöchentlichen Rückmeldebogen – von Seiten der Schule begleitest.

Ein zeitlich sehr überschaubares tägliches Übungspaket, das inhaltlich genau auf einen Schüler zugeschnitten ist, das zusätzlich auch von der Lehrkraft begleitet wird, ist natürlich etwas viel Wirkungsvolleres als irgendeine Übung, die mit Hilfe irgendeines Ratgebers von den Eltern auf eigene Faust – und meistens dann in viel zu langen Übungssequenzen – durchgeführt wird.

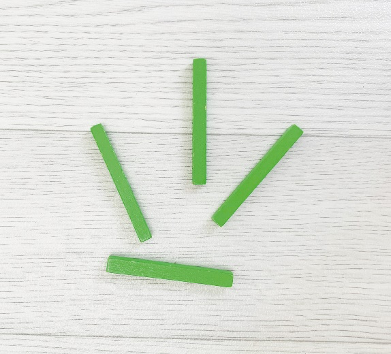

Eine Viertelstunde täglich, und wenn der Küchenwecker klingelt, ist Schluss. Damit kommen Kinder gut zurecht.

Individuelles Arbeitsmaterial zu erstellen ist dank unserer technischen und digitalen Möglichkeiten überhaupt kein Problem, z.B. mit dem worksheetcrafter. Wenn ein Schüler sein eigenes Arbeitsheft hat, zeigt ihm das, dass wir uns speziell für ihn einsetzen und das ist unglaublich motivations-fördernd.

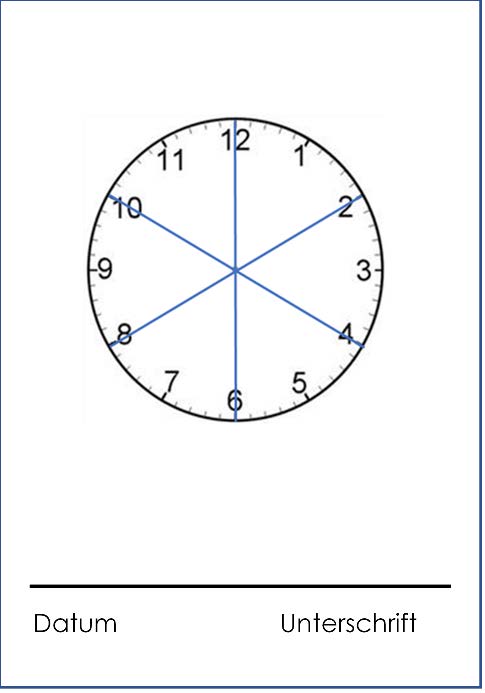

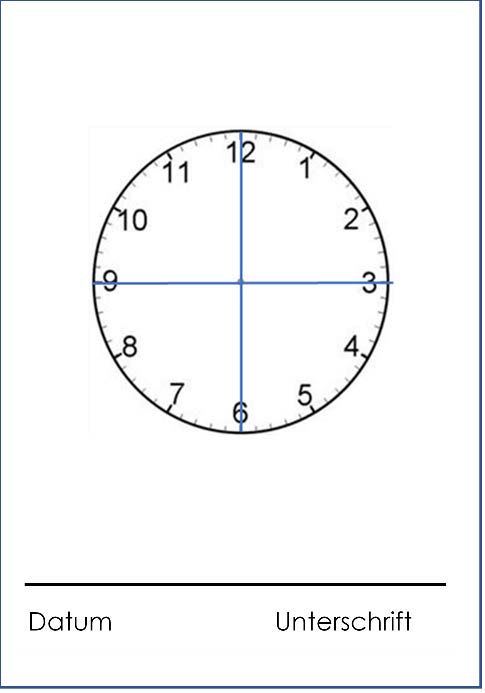

Du kannst zusätzlich zu den Rechenblättern in das Trainingsheft auch Uhrenseiten einfügen, die jeweils in 10- oder in 15-Minuten-Abschnitte eingeteilt sind. Jeder absolvierte Übungszeitraum wird schraffiert, ein Elternteil unterschreibt, dass korrekt geübt wurde und das Kind bekommt pro Übungsstunde einen Aufkleber ins Trainingsheft unter die absolvierte Stunde. Die konkrete Gestaltung liegt ganz bei dir.

Allerdings: Ein Spiralbindegerät – am besten elektrisch! – sollte jede Schule haben. Damit lassen sich schnell individuelle Hefte erstellen.

Dann muss noch ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Trainingsvorhabens vorab geklärt werden:

Das Kind muss wollen. Wenn nur die Mutter will, wird das Vorhaben nicht erfolgreich sein. Deshalb ist ein klärendes Gespräch im Vorfeld unerlässlich.

Wenn wir mit dem Kind sprechen, sachlich, ohne Vorwürfe und lösungsorientiert, dann haben wir sehr gute Chancen, es für ein aktives Mitmachen bei einem kurzen täglichen Training zu gewinnen. Wir müssen uns allerdings genau an die Abmachung halten: Fünfzehn (oder in Einzelfällen zehn) Minuten und beim Läuten des Küchenweckers ist sofort Schluss.

Besonders die Mütter sind hier gefährdet, die Abmachung nicht einzuhalten und dann zu insistieren: „Schau, du bist gerade so gut dabei. Mach doch diese Aufgabe – oder diese Seite oder diesen Satz – noch fertig!“ Das ist verhängnisvoll, denn dann wird es am nächsten Tag wahrscheinlich Probleme geben, das Kind überhaupt zum Üben zu bringen.

Zielorientierte Kommunikation im Elterngespräch

Ist der Boden für die Zusammenarbeit mit den Eltern bereitet, fühlen sie sich gut informiert über das Was, Wie und Warum deines Unterrichts. Und bist du glaubwürdig in deinem Bemühen um den Schulerfolg ihres Kindes, dann stehen Elterngespräche schon einmal von vornherein unter einem anderen Stern als das in der „normalen“ Praxis oft der Fall ist.

Die fatale Schleife von Vorwurf – Verteidigung – neuer Vorwurf, in die Lehrer sich so leicht hineinziehen lassen, wird nicht so schnell entstehen. Aber diese Gefahr sollte uns bewusst sein, damit wir nicht doch unversehens in die Gesprächsfalle tappen.

Wir sollten mit professioneller Distanz an die Bewältigung schulischer Krisen herangehen.

Und dabei hilft uns eine grundsätzliche Positionierung, die Folgendes akzeptiert:

- Eltern sind natürlich subjektiv, wenn es um ihr eigenes Kind geht und es fällt ihnen darum auch schwer, aus dieser persönlichen Befangenheit herauszutreten und sich mit Schwierigkeiten einigermaßen objektiv auseinanderzusetzen.

- Auch ein Gespräch, das mit Kritik und Vorwürfen beginnt, muss nicht zwangsläufig entgleisen. Es liegt an dir, diesen Ball nicht aufzunehmen, sondern ruhig und sachlich zu bleiben.

- Eltern, die Sorgen und Ängste haben, müssen unbedingt erst einmal angehört werden. Bereits das aufmerksame Zuhören und das Ernstnehmen wirken deeskalierend. Klug ist es, auf einen Kritikpunkt oder einen Vorwurf nicht mit einer Antwort zurückzuschießen, die auf Mängel des Kindes hinweist. Das führt sehr schnell zu einem kommunikativen Super-GAU, bei dem nichts mehr geht.

- Viel besser und in jedem Gespräch zu empfehlen ist es, das, was die Eltern vorgebracht haben, noch einmal zusammenzufassen. Oft ist es sinnvoll, auch auf die Meta-Ebene zu gehen und das zu artikulieren, was du an Emotionen herausgehört hast.

- Eltern wollen, dass es ihrem Kind in der Schule gut geht. Argumentiere deshalb bei der Lösungssuche vor der geistigen Matrix, dass das Kind in Not ist und dass du dich mit den Eltern verbündest, um ihm zu helfen.

Bei Verhaltensproblemen ist oft ein Feedbacksystem hilfreich, das die Eltern über das informiert, was in der Schule vorfällt und welche Maßnahmen du ergriffen hast. Aber bitte nicht durch einen Telefonanruf nach der Schule! Du kannst ein Feedbackformular entwerfen oder eine Notiz ins Hausaufgabenheft schreiben. Bei Lernproblemen sind die bereits angeführten Coaching-Tipps hilfreich.

Natürlich hat niemand von uns einen Zauberstab, mit dem er alle Elternkontakte in konstruktive und erfreuliche Begegnungen verwandeln kann. Aber die Chancen hierfür können drastisch steigen und du wirst sehen: Anerkennung und Akzeptanz von Seiten der Eltern sind möglich. Und das wird dich in deinem Alltag stärken.

Entschleunigung – ein Geschenk auf allen Ebenen

Je mehr du dich auf das Wesentliche deiner Arbeit fokussierst und das Überflüssige „ausmistest“, desto mehr wirst du auch mit deinen Schülern in individuelle Gespräche und Aktivitäten kommen. Das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass du ihre Eigenheiten, ihr Potenzial, aber auch ihre Schwächen kennenlernst. Und das wiederum macht dich für die Eltern zu einem wertvollen Gesprächspartner und Ratgeber.

Ein Unterricht, der im Wesentlichen aus dem Abarbeiten von Stoff und immer noch mehr Stoff besteht, lässt uns Lehrern gar keine Zeit für das Wesentliche unseres Berufes, nämlich mit den Kindern in pädagogische Interaktion zu treten und sie als menschliche Wesen mit eigener Ausprägung wahrzunehmen und nicht nur als mehr oder weniger „gute“ Schüler.

„Carpe diem!“ heißt das lateinische Sprichwort: „Nutze den Tag!“ Ich möchte es abwandeln in „Carpe occasionem!“, also: „Nutze die Gelegenheit!“, denn Gelegenheiten hast du in unserem System ausreichend.

Nutze die Chance, autonom und authentisch zu agieren, dann wirst du deine Tätigkeit als sinnvoll erleben. Pflege die Kommunikation mit den Eltern, dann werden Akzeptanz und Anerkennung von dieser Seite steigen.

Niemand kann verlangen, dass unser schulischer Alltag immer nur leicht und angenehm ist. Aber dennoch: Wir können ein erfülltes Lehrerleben haben, das „System“ macht es uns möglich. Carpe occasionem!

Die Autorin:

Christina Buchner arbeitete viele Jahre als Lehrerin an Grund- und Hauptschulen. Und sie war 16 Jahre Rektorin an Grundschulen im Landkreis München.

Sie ist in Oberbayern auf dem Land aufgewachsen. Ihre Kindheit war geprägt durch große Freiheit, Nähe zur Natur, Freude an Büchern und die Möglichkeit, kreative Einfälle in die Tat umzusetzen.

Vor diesem Hintergrund war es ihr von Anfang an ein zentrales Anliegen, für ihre Schüler eine bunte und anregende Lernwelt zu schaffen.

Sie ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass in der Schule ohne Freude, Begeisterung und ohne Erfolgserlebnisse sehr wenig läuft. Die Mischung aus Pflicht und Freude, aus Begeisterung und konsequenter Übung, aus Disziplin und individueller Freiheit beim Lernen ist ihr Markenzeichen. Für diese Mischung wirbt sie in ihren Büchern und in Vorträgen und Lehrerfortbildungen in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz und Luxemburg.

Christina Buchner entwickelte eigene Methoden für das Lesenlernen, für Rechtschreiben und Schreiberziehung, für den elementaren Mathematikunterricht und für das Theaterspielen mit einer Klasse.

Ihr MatheBlog: www.die-rechentante.de

Ihre Website: www.christina-buchner.de

Weitere Beiträge:

Runter vom Gas 1 – Impulse für entspannten Unterricht in der Grundschule

Runter vom Gas 2 – Disziplin und Classroom Management