Therapeutische Erziehung nach dem „Situationsorientierten Ansatz“

Eine zukunftsweisende Perspektive für die Elementarpädagogik

Wissenschaft darf kein einsames Denken im Elfenbeinturm sein und keinen Selbstzweck haben. Forschung muss sich legitimieren als elementares Denken aus der Lebenspraxis heraus und für ein gelingendes, menschlicheres Leben beitragen. Sie gründet in einer globalen Ethik, die über den nationalen Rahmen hinausreicht und der Menschheit dient. Diese Lebensethik macht uns die Einmaligkeit und Gleichwertigkeit aller Lebensformen bewusst. Es geht hier nicht zuerst um Maßnahmen und Regeln, sondern um die Gesinnung, die uns der Situationsorientierte Ansatz von Armin Krenz als zukunftsweisende Perspektive ans Herz legt.

1. Zur Aktualität des „Situationsorientierten Ansatzes“ (S.o.A.)

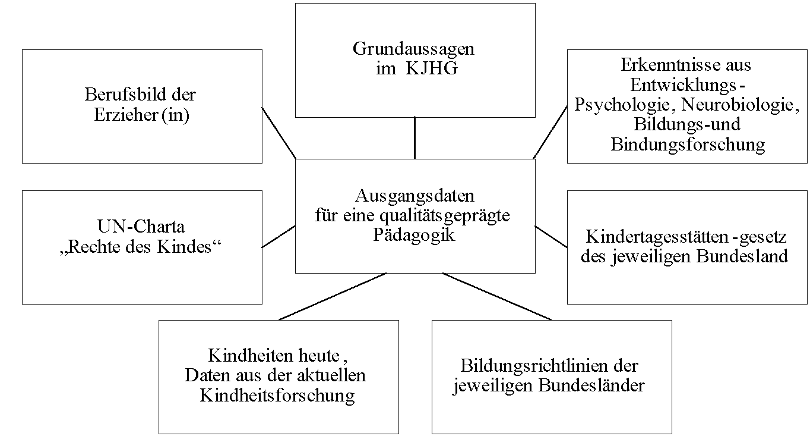

Der „Situationsorientierte Ansatz“ wurde von dem Kindheitspädagogen Armin Krenz (mit Zulassung zu heilkundlich, psychologisch-therapeutischer Tätigkeit) im Rahmen seiner Tätigkeit am „Institut für angewandte Psychologie und Pädagogik“ in Kiel erarbeitet und hat sich in den letzten 35 Jahren als ein viel beachteter Ansatz in Deutschland und dem europäischen Ausland (hier vor allem in Süddänemark, im deutschsprachigen Norditalien sowie in Österreich und Luxemburg) in vielen Kindertageseinrichtungen etabliert, obgleich er nicht immer in den genannten und fest verankerten Grundlagen vollständig umgesetzt wird. Er orientiert sich an den jeweils aktuellen und für die Praxis relevanten Ergebnissen und Erkenntnissen der Sozialtherapie, Entwicklungspsychologie sowie Bildungs- und Bindungsforschung, der Neurobiologie, der UN-Charta „Rechte des Kindes“ sowie dem tief verwurzelten Humanismus in der Korczak-Pädagogik. (Klein 2022) Ziel des S. o. A. ist es, die Selbst-, Sach-, und Sozialkompetenz von Kindern auf- und auszubauen, um bei ihnen möglichst viele Ressourcen zu entdecken, aufzugreifen und eine Entwicklung in allen Entwicklungsfeldern möglich zu machen, so wie uns dies in Pestalozzis Elementarbildung und im Gesundheitsbegriff begegnet (Krenz 1996). Praktisch bedeutet dies, die Selbstständigkeit der Kinder auf der Grundlage einer entdeckten und gefestigten Ich-Identität, ihre Autonomie und ihr soziales Verhalten auf der Grundlage eines werteorientierten Verhaltens zu aktivieren und weiterzuentwickeln, das die drei gesundheitsfördernden Prinzipien – Salutogenese, Logotherapie und Rhythmik – im Geiste von Korczaks „Pädagogik der Achtung“ pflegt. (Klein 2018, S. 62 ff.) Das zeigt sein neuestes Handbuch mit 20 aktuellen praxisrelevanten Themen, die er aus seinen Seminaren, Vorträgen, Büchern und zahlreichen Fachbeiträgen auf der Basis der neuesten Erkenntnisse Bindungs- und Bildungsforschung, Neurobiologie sowie Lern- und Entwicklungspsychologie auf den Punkt bringt. (Krenz 2022a)

Der S. o. A. berücksichtigt also die biologischen, sozialkulturellen und psychologisch bedeutsamen Lebensbedingungen von Kindern und ihren Eltern. Er basiert auf einem ganzheitlichen Menschenbild, das die Entwicklung aller Personen, die in den Entwicklungsprozess eines Kindes einbezogen sind, in den Mittelpunkt rückt. Dabei geht der Ansatz von folgender Grundsatzfrage aus: Welche entwicklungsförderlichen Bedingungen brauchen Kinder und ihre Familien (heute), um eigene, vorhandene Ressourcen auf- und auszubauen? Dieser kindorientierte Ansatz

- versteht Krippe und Kita als einen sehr bedeutsamen persönlichkeitsprägenden Lebens- und Wirkungsraum für die nachhaltige Entwicklung des Kindes,

- hat einen eigenständigen kindorientierten Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag im Unterschied und in Abgrenzung zur Schulpädagogik (entsprechend dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG, 8. Band, 2. Halbband sowie den Kindertagesstättengesetzen der Bundesländer),

- beachtet kulturelle Wertearten sowie religiöse Erfahrungen und

- geht von einer ganzheitlichen Unterstützung der Handlungs-, Bildungs-, Leistungs- und Lernfähigkeit von Kindern aus. (Krenz 1992, 2007a, 2010a, 2014a, Klein 2018, S. 104)

Der Erziehung- und Bildungsauftrag besteht darin, dafür zu sorgen, dass Kinder eine allumfassende, lebendige und vielfältige, die Neugierde unterstützende Erfahrungswelt kennenlernen können, damit sie in der Lage sind, ihre individuelle Identität zu erfahren und zu begreifen, weiterzuentwickeln und auszubauen. Auf diese Weise erwerben Kinder alle notwendigen Kompetenzen, um gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen weitgehend autonom und gleichzeitig in Verantwortung zur Welt gestalten zu können.

Der Betreuungsauftrag besteht darin, Kindern und Jugendlichen treu zu sein. Das geschieht durch den Auf- und Ausbau fester, verlässlicher Beziehungen zu ihnen und deren wertschätzende Pflege. Durch erlebte Beziehungsqualitäten können Kinder ein Gefühl der Sicherheit bekommen, eine Grundlage für alle bedeutsamen bio-psycho-sozialen Entwicklungsprozesse im Menschen. (Krenz 1991/2004)

Fazit

Im elementarpädagogischen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsraum soll sich jedes Kind wohl- und sicher aufgehoben fühlen und nach seinen Potenzialen gemeinsam mit anderen Kindern und den Erziehern entwickeln. Er beachtet sieben verbindliche Eckwerte (Mitteilung von Armin Krenz an die Verfasser):

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Praxis

- Das humanistische Menschenbild prägt nicht nur die gesamte pädagogische Arbeit, sondern verlangt auch von den originär therapeutisch tätigen Erziehern (wohlgemerkt: an dieser Stelle ist nicht vom „psychotherapeutisch“ tätigen Erzieher die Rede) eine stets reflektierte Selbstbildung und eigene Persönlichkeitsentwicklung. (Krenz 1983a, 1986 und 1990) Getreu dem Motto: Das Prinzip des lebenslangen Lernens gilt zu allererst für die eigene Person, zumal Authentizität den wichtigsten Bildungsimpuls für Kinder bildet.

- Der Stellenwert der Eltern, die im Sinne einer entscheidenden Mitverantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder in die pädagogische Arbeit einbezogen werden, wird hoch eingestuft. Daher kommt der Elternbildung, Elternberatung und einer kommunikationsfreundlichen, wertschätzenden Zusammenarbeit große Bedeutung zu, ohne dabei den Wünschen der Eltern vorbehaltlos nachzukommen, sofern diese dem Entwicklungsgeschehen für das Kind abträglich wären…

- Konstruktive kollegiale und interdisziplinäre Zusammenarbeit ist entscheidend, um Kindern in allen Belangen ein gutes Vorbild zu sein und gleichzeitig für eine entwicklungsförderliche Innenqualität zu sorgen. (Krenz 1984, 2013a)

- Der didaktische Aufbau von Projekten wird als Garant gegen eine Zufallsdidaktik oder eine so genannte „Spaßpädagogik“ angesehen. Im S.o.A. geht es nicht darum, „was Kinder wollen“, sondern vielmehr darum, „was Kinder für eine seelisch gesunde Entwicklung brauchen“. (Krenz 2010a)

- Ebenso wird im S.o.A. eine „Laissez-faire“-Pädagogik abgelehnt. Ein demokratischer Erziehungsstil steht im Mittelpunkt, in dem „Partizipation“ (Beteiligung der Kinder) großgeschrieben wird. Das zeigt sich beispielsweise in der regelmäßigen Durchführung von Kinderkonferenzen und durch die alltägliche Umgangskultur auf der Grundlage eines partnerschaftlichen und gleichberechtigten Interaktionsgeschehens, jedoch bei gleichzeitiger Anerkennung des Rollenstatus des Erwachsenen.

- Qualitätsansprüche im Sinne einer überprüfbaren und transparenten Arbeit bestimmen die Arbeit, so dass nicht „jeder machen kann, was er will“. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass vom Entwickler des S.o.A. auch ein „Qualitätsinstrumentarium“ erstellt wurde. (Krenz 2001a, 2013a) Es wird in ganz Deutschland und in einigen Nachbarländern viel beachtet und genutzt.

- Die Abgrenzung von öffentlichen und modernistischen Erwartungen basiert auf einem klaren pädagogischen Grundverständnis: „Kinder sind keine Experimentiermäuse und dürfen auch nicht durch sozialpolitisch geprägte Erwartungen oder Absichten funktionalisiert werden !“

- Das Bildungsverständnis (Bildung aus „erster Hand“) legt nahe, im S.o.A. keine gezielten „Förderprogramme“ künstlich zu initiieren. Stattdessen geht es im Alltagsgeschehen um ein „concomitant learning“ – ein „Lernen nebenbei“, das aus bildungswissenschaftlicher und sozialpädiatrischer Sicht weitaus effektiver ist, als ein defizitorientierter Ansatz. (Krenz 2006a, 2011a; Klein 2015)

Der situationsorientierte Ansatz – Auf einen Blick

Konkrete Praxishinweise zur Umsetzung

Krenz, Armin

Burckhardthaus-Laetare

ISBN: 9783944548043

15,00 €

2. Der „Situationsorientierte Ansatz“ beachtet die Klassiker der Elementarpädagogik

Der „Situationsorientierte Ansatz“ geht ganz im Sinne von Friedrich Fröbel, dem Begründer des Kindergartens, davon aus, dass der Lebensort Kita ein bedeutsamer Spiel- und Lebens-/ Erfahrungsraum des Kindes ist, in dem es mit Freude, Engagement und Anstellungsbereitschaft

- in Lebens- und Sinnzusammenhängen tätig sein,

- seine individuellen Erfahrungen machen und

- mit sich alleine, mit anderen Kindern und bindungsorientierten Erwachsenen leben, spielen und lernen kann.

Der Ansatz lehnt die altersgleiche Gruppe und einen vorher fest programmierten Tagesablauf ebenso ab wie „offene Gruppen“ mit ständig wechselnden Zusammensetzungen einer Kindergruppe und die Ausgrenzung von Kindern mit besonderen Entwicklungsproblemen oder Behinderungen. Er ermöglicht jedem Kind grundlegende soziale Erfahrungen, die sich auf die emotionale und kognitive Entwicklung nachhaltig positiv auswirken; dies wurde in Forschungsprojekten bestätigt. (Klein 2015, S.122 f.)

Beim S.o.A. kann jedes Kind im Sinne der Montessori-Pädagogik Akteur der eigenen Entwicklung sein, Können, Fühlen und Wollen, Stärken, Fähigkeiten, Fertigkeiten und liebenswerte Eigenschaften in den gemeinsamen Prozess des Spielens und Lernens einbringen und dadurch die eigene Entwicklung und die anderer Kinder sowie der Erwachsenen bereichern. (Krenz 2006b, 2008a, 2009a; 2009b, 2014b) Bei dieser inklusiven und normalisierenden Praxis tritt das – oft befürchtete – allein physische Zusammensein gar nicht auf. (Klein 2015, S.129 f.)

Der S.o.A. baut also auf grundlegende Einsichten von Klassikern der Elementarpädagogik – Friedrich Fröbel und Maria Montessori – auf, bindet aber auch aktuelle Erkenntnisse der Neurobiologie, Entwicklungs- und Sozialpsychologie zu Personqualität und Qualitätsmanagement in eine ganzheitliche Erziehungs- und Bildungskonzeption ein.

3. Ansprüche an die Persönlichkeit und Fachkompetenz des therapeutischen Erziehers

Beim S.o.A. stehen nicht Techniken und Methoden der Einflussnahme im Vordergrund, sondern die Persönlichkeit der pädagogischen Fachkraft (Krenz 2013a; Klein 2018, S.18), ihre

- Emotionalität (Fühlen, Einfühlen, Empathie),

- Kognition (Denken, Vorstellen, Wissen, Visionen, Verstehen, Wahrnehmungsoffenheit, Wahrnehmungsdifferenzierung),

- Handlungskompetenz (orientiert an den Lern-, Entwicklungs- und Verarbeitungsbedürfnissen und am situationsgerechten Handeln) und

- soziale Kompetenz (gemeinsam Projekte planen, durchführen und prüfen, Teamarbeit, in strukturierten Teamsitzungen miteinander beraten, andere Fachkompetenzen wahrnehmen und zurate ziehen, Elternkompetenz beachten, Suchen nach Problemlösungen, interdisziplinär arbeiten, Kompetenztransfer beachten).

Das situationsorientierte Handeln stellt hohe Ansprüche an die Haltung und Einstellung des Erziehers. (Krenz 2017a) Er wird als Person (auf der persönlichen und zwischenmenschlichen Ebene) und als Fachkraft (auf der beruflichen und fachlich-kooperierenden Ebene) angesprochen. Mit diesem Bemühen um eine methodische Haltung oder „Haltungsmethode“, die in seiner Person verankert ist, wird der Erzieher die vielfältige und immer weiterentwickelte „Trickkunde“ der Ratgeberliteratur hinter sich lassen. (Klein 2018, S. 19)

Identität und Professionalität als Motor für Entwicklungen

Wenn der Mensch als Produzent seiner individuellen Lebenscollage betrachtet wird, der aus Lebensstil und Sinnelementen die eigene Biographie in Auseinandersetzung mit sich und anderen bildet, ist dies für den therapeutisch tätigen Erzieher besonders bedeutsam. Mit der Frage nach der eigenen Identität und ihrer Klärung sind persönliche und berufliche Irritationen zu meistern.

Identitätsentwicklung beginnt dort, wo Erzieher selbst Freude und ein hohes Interesse daran haben,

- immer wieder neues Wissen zu erwerben,

- vertiefende Kenntnisse aus dem weiten Feld der Neurobiologie, Sozialpädiatrie, Psychologie und Pädagogik zu gewinnen,

- Lernherausforderungen zu suchen und neue Handlungskompetenzen aufzubauen bzw. zu erweitern,

- Konfliktkompetenzen zu erwerben, um vorurteilsbewusst, offen und neugierig schwierige Situationen zu meistern,

- an der eigenen Lern- und Lebensgeschichte zu arbeiten, bisher verborgene Talente zu entdecken und neu zu nutzen,

- weltoffen auf alles Unbekannte zuzugehen und

- sich immer wieder selbst zu motivieren, mit Engagement und Risikofähigkeit die Welt humaner mit zu gestalten.

Berufliche Identitätsentwicklung ist stets mit der persönlichen verbunden; beide Identitätsbereiche entstehen nicht von alleine (Krenz 2014c). So geht es darum, immer wieder selbstreflexiv die eigene Lebensgeschichte und das Verhalten mit dem Alltagsgeschehen vor Ort zu vernetzen, um konstruktive und destruktive Handlungsmomente zu erkennen. Dazu gehört auch eine gute Dialogfähigkeit, um in den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitssituationen Selbstbetrachtungen und -verhandlungen zu leisten, lebendige Entwicklungsfelder zu entdecken, Entwicklungschancen zu nutzen und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Immer wieder müssen unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen, die man an sich (zu haben) hat und die von außen kommen, auf ihre fachliche Existenzberechtigung hin überprüft werden.

Bei all diesen Selbstentwicklungsaufgaben wird es nicht ausbleiben, dass dabei auch Identitätskrisen auftauchen: Sie sind eine Chance, ein erlebtes, aktuelles Chaos als Neuanfang zu verstehen.

Professionalität verlangt konkrete Handlungsschritte

(Elementar)Pädagogik muss künftig stärker ihre Professionalität im Beruf zeigen. (Krenz 2014d, 2015a) Viele aktuelle Untersuchungen im Bereich der Neuropädiatrie und -psychologie, der Verhaltensbiologie und Entwicklungspsychologie zeigen die hohe Bedeutung der ersten Lebensjahre für die weitere Entwicklung, es liegt aber auch im Interesse des Erziehers selbst, die bedeutsame und anspruchsvolle Berufsarbeit professionell auszufüllen.

Demnach achtet der therapeutische Erzieher auf

- Selbstkritik (Selbstreflexion, Selbstentwicklung, Selbstauseinandersetzung, Problembewusstsein),

- Freude und Humor, Optimismus und Lebendigkeit,

- Achtsamkeit und Zuversicht und

- Engagement, Neugierde, Lernoffenheit sowie Solidarität im Sinn von Janusz Korczak. (Klein 2018, 62 ff.)

Selbstveränderung – Königsweg für Entwicklungsbegleitung

Um Kindern in ihrem Entwicklungsbedürfnis und -bedarf hilfreich zur Seite zu stehen, bedarf es erstens einer authentisch verankerten Annahme des Kindes, indem wir ihm ein emotional-sozial geprägtes Beziehungsangebot machen, damit es sich nicht isoliert, ausgegrenzt, bevormundet, gedemütigt, verlassen, ins Abseits gedrängt fühlt. (Krenz 2016a) Zweitens geht es um eine fachlich verstehende, deutende Entschlüsselung der gezeigten Ausdrucksweise, um „das Kind da abzuholen, wo es steht“ und nicht dort hinzuziehen, wo wir es gerne haben würden. (Krenz 2017b) Drittens ist für Erwachsene ein radikaler Perspektivwechsel nötig: Sie haben dafür zu sorgen, dass Kinder seelisch stark werden und sich sozial integriert fühlen. Erwachsene müssen dem einzelnen Kind dabei helfen, ihr individelles Können zu können. Verhaltensirritationen haben aus Sicht des Kindes eine wegweisende, überlebensnotwendige Funktion: Sie sind Ausdruck einer entwicklungshinderlichen Umgebung (ungünstige Raumbedingungen, ein fachlich unangebrachtes pädagogisches Konzept, Beziehungsstörungen vom Erwachsenen zum Kind, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten, zusammenhanglose „Programme“ oder übertragungsrelevante Teamkonflikte), also stets situationsangemessene Reaktionen des Kindes, die der ERWACHSENENWELT zeigen „hier stimmt etwas nicht im kindlichen Umfeld“ und dazu auffordern, Hintergründe bzw. Auslöser zu suchen und zu verändern. (Krenz 1983a, 1983b, 1984) Ursache kann auch eine krankhafte Störung beim Kind sein, was fachkundige Klärung (Kinderarzt, Neuropädiater, Kinderpsychiater) erfordert, wobei der S.o.A. immer wieder sehr deutlich darauf hinweist, Verhaltensirritationen nicht vorschnell zu pathologisieren. Viele Beobachtungen in Kindertagesstätten uns ebenso viele Gespräche mit den Fachkräften haben gezeigt, dass diese häufig allzu schnell Verhaltensirritationen mit medizinisch geprägten Diagnosen belegen, ohne dass diese als solche abgeklärt waren. Die therapeutisch tätige Fachkraft muss also versuchen herauszufinden, was das Kind mit seinem Verhalten ausdrücken und mitteilen will, wo, wann und wie Hilfe zu geben ist.

4. Ganzheitliche oder heilende (Spiel)Erziehung

Der S.o.A. integriert Kinder, die in innerer und äußerer Not leben, er nimmt die Entwicklungsbeeinträchtigung des Kindes wahr, die auf sehr verschiedene Ursachen und Zusammenhänge zurückgehen kann. Er versteht sich alsein Lebensort, der dem Kind „Raum und Zeit zur Verfügung stellt“, damit es seine aktuellen Lebensfragen und Lebensprobleme sowie bedrängende Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten kann: beim Spielen, Erzählen, Bewegen, rhythmischen Gestalten, Malen, Zeichnen und Träumen.

Als heilpädagogisch-ärztliche Aufgabe baut S.o.A. auf entwicklungsneurologischen und -pädagogischen Erkenntnissen auf: Kinder können gerade durch wiederholte „Spiel-Tätigkeit“ (Fröbel) eigene, noch unverarbeitete Erlebnisse und Erfahrungen innerlich ordnen. „Wenn Kinder die Möglichkeit haben, in vielfältiger Projektarbeit ‚Vergangenheitsbewältigung‘ zu unternehmen, können auf diese Weise Irritationen, Ängste, Belastungen, Spannungen oder Ärger abgebaut werden.“ (Krenz 2013a, S. 108)

Durch diese Verarbeitungsprozesse bahnen sich die Kinder den Weg zu ihren eigentlichen Kompetenzen und zu ihren Ressourcen, die sonst verschüttet geblieben wären. In ihrem Spiel liegen die heilenden (ganz machenden) Kräfte, von denen der Erzieher und Psychotherapeut Hans Zulliger sprach. Der therapeutische Erzieher gibt dem Kind „SEELENPFELGE“ im Sinne der Waldorfpädagogik und schafft eine Umgebung, in der die Entwicklung des Kindes sich normalisieren kann. (Klein 2018, S. 137)

Fazit

Der „Situationsorientierte Ansatz“ ist geplantes und strukturiertes Leben und Lernen mit Kindern, wobei entwicklungsneurologisch und (heil)pädagogisch zu verantwortende Vorhaben (Projekte) sorgfältig zu planen, durchzuführen und zu prüfen sind. Kinder bekommen die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen und Erlebnisse im Spiel und in gemeinsam geplanten Projekten zu verarbeiten und zu verstehen, bedeutsame Fragen zu beantworten und Zusammenhänge zu begreifen, um aus der Bewältigung erlebter Situationen und Ereignisse individuelle Kompetenzen auf- und auszubauen. (Klein 2015, S. 178; 2018, S. 137 ff.)

Therapeutische Erziehung

Mit Prof. Gerhard Neuhäuser und Prof. Ferdinand Klein berichten ein Arzt und ein Pädagoge gemeinsam von langjährigen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Anhand zahlreicher Fallbeispiele wird deutlich, wie Kinder durch therapeutische Erziehung Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit von Beginn an erleben und wie sie von der Entwicklungsunterstützung persönlich profitieren können. Das Buch enthält viele Anregungen für ein kindgemäßes pädagogisches Handeln.

Neuhäuser/Klein: Therapeutische Erziehung, 192 Seiten,

ISBN: 978-3-96304-605-6, Burckhardthaus 2019

5. Jedes Kind auf seinem Entwicklungsweg leiten und unterstützen

Der S.o.A. ist ein beziehungsorientiertes, ganzheitliches Erziehungs-, Betreuungs- und Bildungskonzept, das jedes Kind möglichst situationsgerecht

- leitet (besonders durch die Haltung) und

- unterstützt (besonders durch die Berücksichtigung seiner Erlebniswelt).

- Dadurch kann es seine personale Kompetenz (Ich-Kompetenz), soziale Kompetenz (Sozialkompetenz) sowie gegenstands- und aufgabenbezogene Kompetenz (Sachkompetenz) selbst strukturieren und aufbauen.

Der Ansatz ist an der Korczak-Pädagogik orientiert, denn er „gleicht einer Haltung, einer persönlichkeitsbedingten Sichtweise von ‚ganzheitlicher Pädagogik‘ unter besonderer Berücksichtigung der

- Wertschätzung von Kindern,

- Achtung der Rechte jedes einzelnen Kindes,

- Nichtausgrenzung von aktuellen Situationen,

- Bedeutung jedes einzelnen Tages und

- Arbeit an eigener Identität und Professionalität.“ (Krenz 2013a, S. 160)

Der „Situationsorientierte Ansatz“ achtet

- Grundbedürfnisse, die jeder Mensch in sich trägt und nach einer Sättigung sucht,

- Selbsttätigkeit, die durch die Neugierde einer Selbst- und Weltentdeckung in Gang gesetzt werden will,

- Spiel als Bildungsmittelpunkt, der Grundlage für alle bedeutsamen Lernprozesse,

- Spiel und Sprachförderung, um sich selbst als Entdecker seiner selbst zu erleben, sich selbst sowie die Welt um sich herum immer besser kennenzulernen und sich immer wieder aufs Neue als Mitgestalter zu erfahren

(1) Grundbedürfnisse

Grundbedürfnisse drücken einen Bedarf an Befriedigung aus – entsprechend einem hungrigen Menschen, der auf der Suche nach Nahrung ist oder sich in einer völlig dunklen Umgebung befindet und vehement nach einer Lichtquelle ist. Neurobiologische und entwicklungspsychologische Untersuchungen haben immer wieder deutlich gemacht, dass die Befriedigung von Grundbedürfnissen in entscheidender Weise dazu beiträgt, lebensbedeutsame Fähigkeiten und Fertigkeiten auf- und auszubauen.

So sind an dieser Stelle die entscheidenden Grundbedürfnisse kurz erwähnt:

- Zeit gewähren, damit Kinder sich selbst und ihr Umfeld wahrnehmen können;

- Ruhe fördern, um Kindern eine Wahrnehmungsdifferenzierung zu ermöglichen;

- Liebe geben, um Kindern dabei zu helfen, sich selbst annehmen zu können;

- Vertrauen leben, um Stolz und Ich-Stärke bei Kindern aufzubauen;

- den Kindern das tiefe Gefühl des Verstandenwerdens geben, damit sie intensiven Kontakt zu sich selbst aufnehmen können und sich der eigenen Person sowie ihrer Welt öffnen;

- Sicherheit vermitteln, damit Kinder in den Prozess einer Selbstentwicklung kommen wollen und können;

- Bewegung und Rhythmik zu einem zentralen Aspekt erklären, damit durch den damit verbundenen Stressabbau die Basisfähigkeit einer Selbststeuerung eintreten kann;

- Intimität und Geheimnisse den Kindern zugestehen, so dass sich ihr Differenzierungspotenzial zwischen ihrer öffentlichen und privaten Person entwickeln kann;

- eine Mitsprache ermöglichen und einfordern zum Aufbau eines Wertigkeitsempfindens;

- vielfältige Erfahrungsräume bereitstellen, um Kindern dabei zu helfen, ihre Lernpotenziale zu entdecken und zu nutzen;

- Gefühle erleben lassen, um ihre Existenz zu akzeptieren und intrapsychisch zu integrieren;

- Sexualität bejahen, zulassen und unterstützen, damit Kinder ihre psycho-sexuelle Orientierung finden sowie ihre sexuelle Identität auch tatsächlich ganzheitlich bejahen und erleben können;

- Gewaltfreiheit zur obersten Priorität erklären, damit Kinder sich angstfrei auf die unterschiedlichsten Situationen und Lernvorgänge einlassen können;

- Neugierde in allen Facetten unterstützen, um Lernmotivation auf- und kontinuierlich auszubauen;

- Optimismus leben, um Kindern die Basisfähigkeit eines grundsätzlichen Konstruktivismus zu vermitteln und

- Respekt/Achtung zum festen Kommunikationsverhalten erklären, damit Kinder ihre Individualität, ihre Einmaligkeit erleben können – als Grundlage für den Aufbau eines Selbstwertgefühls. (Krenz 2013b)

(2) Selbsttätigkeit

Versucht man die Gedanken von Armin Krenz auf den Punkt zu bringen, dann stößt man auf den Begriff der Selbsttätigkeit (Selbstbildung, Selbstaktualisierung, Selbstregulation, autonomes Handeln, kompetentes Handeln), den Friedrich Fröbel, aber auch die anderen drei großen Reformpädagogen Montessori, Steiner und Korczak im Auge hatten. Unter den Bedingungen der Gegenwart geht es Armin Krenz um Selbstbildung des Erziehers und um Selbstbildung des Kindes.

Der gebildete Erzieher

- orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes,

- gibt dem Kind Seelenproviant durch empathische Entwicklungsbegleitung,

- ermöglicht ihm durch seine Haltung Identitätsentwicklung und Werteentwicklung,

- führt es in einer einladenden Atmosphäre, in der es in lebensbezogenen ganzheitlichen Projekten zusammen mit anderen spielen, üben und lernen kann.

- Diese „pädagogische Atmosphäre“ (Bollnow) ermöglicht dem Kind

- sich selbst zu bilden: in der Bildungswissenschaft wird von einer „Bildung aus I. Hand“ gesprochen, im Unterschied zu einer „Bildung aus II. Hand“, die dem Kind durch erwachsenengesteuerte Programme, zuvorderst im kognitiven Bereich und in teilleistungsorientierten Lernangeboten vorgesetzt wird, unabhängig davon, ob dies der Lebenssituation des Kindes oder seiner aktuell vorhandenen Beschäftigungsbedürfnis entspricht,

- die Welt im Spiel/ in Projekten und in den vielfältigsten Alltagssituationen zu erkunden und zu erobern,

- neugierig zu fragen und gemeinsam auf eine Antwortsuche zu gehen,

- allein oder gemeinsam Zusammenhänge zu entdecken und zu erforschen,

- zu experimentieren und zu probieren, zu erkunden und Neues zu erleben, die Welt zu begreifen und zu ergreifen,

- sich die fremde (oft ängstigende) Welt in einem förderlichen Entwicklungstempo vertraut zu machen und Sicherheit aufzubauen.

(3) Spiel als Bildungsmittelpunkt

Spiel und Freude sind wie die zwei Seiten einer kleinen Münze.

Sie zu missachten, heißt auf Reichtum zu verzichten.(Verfasser unbekannt)

Armin Krenz versteht das „Spiel als den eigentlichen Beruf des Kindes“. Im Spiel erweitert das Kind seine Lernpotenziale und vielfältige Kompetenzen. Es stabilisiert vor allem seine Ich-Identität, verbessert die Belastbarkeit, seine Aufmerksamkeit für sich selbst und sein (un)mittelbares Umfeld und seine soziale Sensibilisierung. (Krenz 2001b, 2007b, 2009a, Klein 2015, S. 182 ff.)

Das Spiel wird häufig als überflüssiger und zu vernachlässigender Zeitvertreib, als Spielerei gesehen und in der Pädagogik als ein zu vernachlässigender Faktor eingestuft. Immer seltener sind sich Eltern – und auch vermehrt Fachkräfte – der Tatsache bewusst, dass Kinder in bindungsstarken Spielsituationen alle Fähigkeiten für ihr Leben aufbauen (könnten), die sie später einmal für eine aktive, kreative und selbstbewusste Lebensgestaltung brauchen. Viele Forschungsergebnisse aus den letzten drei Jahrzehnten zeigen übereinstimmend, dass das Spiel als Vorstufe und Nährboden für einen darauf aufbauenden Erwerb schulischer und beruflicher Fähigkeiten zu gelten hat und von entscheidender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes ist.

Neurobiologen haben gezeigt, dass durch Spielen viele unterschiedliche Regionen des menschlichen Gehirns aktiviert werden, weil Kinder ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Erlebnisse des Schauens und Betrachtens, des Hörens, des Fühlens, des Begreifens ausrichten und dabei ihre Fantasie nutzen, um sich Ereignisse selbst zu verdeutlichen, diese mit einer bunten Gedankenvielfalt ausschmücken, Ziele definieren und Strategien für eine Spielhandlung entwickeln.

Kinder bringen ein außergewöhnlich großes Interesse für ihr Umfeld und ein hohes Neugierverhalten mit auf die Welt. Durch die alltäglichen Sinnesreize werden Interesse und Aufmerksamkeit für diese „Welteindrücke“ aktiviert. Interessant sind alle Dinge, die sich bewegen, die Töne erzeugen, die sich anfassen lassen, die intensiv riechen oder zu schmecken sind sowie Situationen, die das Kind vor ein Rätsel stellen und auf der Suche nach einer Antwort eine emotional-kognitive Neugierde hervorrufen. Dabei merken Kinder, dass man selbst aktiv werden und in den vielfältigsten Situationen und mit den bereitliegenden Dingen etwas tun kann. Aus dieser Neugierhandlung (Was geschieht dort? Wozu ist das da? Was kann ich damit anfangen?) entwickelt sich nach und nach eine aktiv gestaltete Spielhandlung, die sich aus unendlich vielen Einzeltätigkeiten im Dialog mit sich selbst, mit dem Anderen, dem (Bildungs)Gegentand zusammensetzt und das Ganze in einen umfeldorientierten Zusammenhang eingebunden wird.

Spielen entsteht also aus aktiven, eng miteinander vernetzten Erfahrungshandlungen – mit den eigenen Körperteilen, mit Gegenständen unterschiedlichster Art und vor allem in einer angenehm erlebten Beziehungsatmosphäre. Im Spiel eignen sich Kinder ganz nebenbei – je nach Spielform, Spielart, Spielinteresse und Spielverlauf – ein lebendiges, räumliches, kreatives, physikalisches, naturwissenschaftliches und mathematisches Wissen an. Lernpsychologen sprechen in diesem Zusammenhang von einem „concomitant learning“: einem „Lernen, das „nebenbei“, ohne direkte Vermittlung, als begleitende Auswirkung durch unterschiedliche Spielhandlungen und bedeutsame Aufmerksamkeitsimpulse entsteht und entsprechende Hirnareale anspricht. (Klein 2018, 141 ff.)

Was tun, wenn Kinder keinen Weg zum Spiel finden?

Die Frage, wie Erwachsene Kinder zum Spiel(en) motivieren können, ist ganz einfach zu beantworten. Zunächst sollten sie von Anfang an ein echtes, authentisches Interesse an den Tätigkeiten der Kinder empfinden und zeigen, um ihre geweckte Neugierde zu unterstützen und Kindern damit helfen, in Spielsituationen hineinzufinden und um anschließend viel mit Kindern zu spielen (und nicht nur Spielanleitungen geben!), weil das Spiel für viele Kinder dann besonders interessant wird, wenn Erwachsene aktive Spielpartner sind! Dabei ist noch eines wichtig: Im Vordergrund des Spiels darf nie ein Förder- oder Schulungsgedanke stehen. Damit würde jedes Spiel funktionalisiert werden – eine Tatsache, die leider in vielen Kindertageseinrichtungen in immer stärkerem Maße zu beobachten ist. Der Zweck des Spiels liegt in der Spannung, der Freude, der Aufregung, der intrinsisch vorhandenen Aktivitätsmotivation, den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und nicht in einer „Konzentrationsübung“, in der „Schulung der Grobmotorik“ oder im Aufbau „sozialer Kompetenzen“.

Der therapeutische Erzieher kann Bedingungen für das Spiel(en) schaffen: Manche Kinder haben schon soviel Spielmittel bzw. Spiel-„zeug“, dass ihre Kinderzimmer einem vollgestopften Warenlager gleichkommt. Dasselbe ist in manchen Kitas zu beobachten. Zu viele Spielmittel hemmen den fokussierten Reiz des Kindes, in sein individuelles Spielverhalten einzusteigen. Von Zeit zu Zeit sollte daher in den Gruppenräumen ebenso wie im Kinderzimmer das Spielmittelangebot überprüft werden.

Ein Lehrsatz der Spielpädagogik lautet: „Weniger das Viele als vielmehr das Wenige.“ Nur wer eher wenige (allerdings für das Kind selbst attraktive) Spielmittel hat, weiß Spielmittel zu schätzen! Wir müssen weg kommen von einer „Ex-und-hopp-Gesellschaft“ – einer Einstellung, die etwas mit Konsumüberfluss zu tun hat. In dem Fall, in dem neue Spielmittel gekauft werden, geht es darum, dass a) Kinder damit vielfältige, variable Spielmöglichkeiten haben, b) die Verarbeitung des Spielzeugs gut und es daher langlebig ist. Bewährte Spielmittel sollten eher ergänzt werden als immer neuartige Spielmittel hinzuzufügen, damit Kinder bei einer Spielgeschichte bleiben können! Statt neuer Spielmittelkäufe eignen sich mitunter unterschiedlichste Gegenstände der Erwachsenenwelt, von stabilen Kartons über Rohre, Stoffe und alte Geräte bis hin zu Brettern und Dosen, von Utensilien zum Verkleiden bis zu Werkmaterialien. Je intensiver solche Alltagsgegenstände ins Spiel mit einbezogen werden, desto weniger sind Kinder auf ständig neues Spielzeug fixiert.

Kinder wollen und müssen spielen (dürfen)

Viele Spielmittel haben sich im Laufe der letzten Jahre verändert. Doch Kartenspiele, Quartetts und Sammelkarten gab es ebenso wie heute und Ritterburgen von damals haben sich heute zu hochgerüsteten galaktischen Weltraumstationen gewandelt. Auch Barbie gab es schon – nur nicht in dieser Auswahl und Vielfalt. Rollenspiele und Kartenspiele wurden damals ebenso gespielt wie Konstruktionsspiele – was damals als „Stabilbaukasten“ zur Verfügung stand wird heute mit unendlich vielen Stecksteinaufbausätzen ermöglicht. Auch damals wurden Aggressionsspiele zum Austoben, Fußballspiele oder andere Bewegungsspiele von Kindern mit Vorliebe genutzt. Allerdings sind einige Spielformen (Märchenspiele, Theaterspiele, Sozialregelspiele, musisch-rhythmische und Handpuppenspiele) in vielen Kindergärten und Elternhäusern leider immer seltener anzutreffen, was der emotional-sozialen und intellektuellen Entwicklung von Kindern schadet. Schließlich ist bekannt, dass gerade die Bereiche Spiel- und Schulfähigkeit eng zusammenhängen. Stattdessen werden viele Tagesabläufe der Kinder mit teilleistungsorientierten Anleitungstrainings und vor allem kognitiven Übungen einen Großteil des Alltags ausfüllen sowie mit anderen Tätigkeiten voll ausgeplant sind und das Kind den Eindruck gewinnen muss, dass eigene Aktivitätsimpulse keinen Bedeutungswert besitzen – dabei muss das Spiel notgedrungen auf der Strecke bleiben.

Je mehr Kinder die unterschiedlichsten Spielformen (von Entdeckungs- über Wahrnehmungsspiele, vom Schatten- über das Rollenspiel, von vielen Bewegungs- und Musikspielen bis zu lebendigen Märchen- und Szenenspielen) kennenlernen, desto größer sind ihr Spiel- und damit auch ihr Lernpotenzial. Dabei sorgen die bei jedem Kind vorhandene Neugierde, die mit Spannung ausgefüllte Entdeckerfreude und die damit verbundenen Glückserlebnisse im Spiel zur Aktivierung des dopaminergen Systems, das den vielfältigen, unterschiedlichen Dingen und Ereignissen um das Kind herum eine nachhaltige Bedeutung verleiht.

Wird also dem Spiel diese hohe Bedeutung beigemessen, dann werden bestimmte Fertigkeiten neuronal gebahnt, z. B. Ausdauer, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und Lösungsorientierung. Was für ein bedeutsames Ergebnis! Diese im Hirn angelegten Bahnungsprozesse entscheiden wiederum im späteren Leben darüber, ob und wie intensiv sich ein Kind gerne neuen, völlig unbekannten, als Herausforderung erlebten Aufgaben zuwendet, konzentriert lernen kann und handlungsaktiv sowie selbstmotiviert nach Lernergebnissen sucht. Anders ausgedrückt: Das Spiel(en) setzt mit seinen ihm selbst innewohnenden Potenzialen Entwicklungen in Gang, die für ein komplex verschaltetes Gehirn sorgen und zeitlebens helfen, die vorhandenen Potenziale zu differenzieren und auszubauen. (Hüther 2011, 2017)

Um dem Erlebnisschwerpunkt „Spiel“ wieder zu seiner hohen Bedeutung in der Früh- und Elementarpädagogik zu verhelfen, bedarf es eines bedeutungsbesetzten Bewusstseins der Erzieher und einer selbstkritischen Reflexion, welchen Wert das SPIEL in der alltäglichen Praxis tatsächlich besitzt und wie es in Familie und Einrichtung betrachtet und erlebbar umgesetzt wird. Dazu bieten sich folgende Reflexionsfragen an, wobei die Antworten mit jeweils praktischen Ausführungen/Beschreibungen/Beispielen belegt werden sollen:

- Welche aktive oder passive Rolle nehmen die Erzieher während der unterschiedlichen Spielaktivitäten der Kinder ein?

- Ist jeder Erzieher bereit, den Kindern ein spielinteressiertes, aktives und (selbst)motiviertes Spielvorbild zu sein?

- Gibt es bestimmte Spielformen, die er besonders bevorzugt, vernachlässigt oder ganz außer Acht lässt? Wenn ja, warum und wie ist dieser Umstand zu verändern?

- Stehen den Kindern ausreichend unterschiedliche Spielmittel zur Verfügung, ohne dass diese zu einer unübersichtlichen Reizüberflutung führen?

- Besteht für die Kinder die Möglichkeit, bei jedem Wetter auch draußen zu spielen und welche Spielmöglichkeiten finden Kinder dort vor?

- Gibt es für die Kinder sowohl in der Einrichtung als auch auf dem Freigelände eine ausreichende Spielfläche?

- Wie viel „Spielzeit“ wird den Kindern täglich zur freien Gestaltung zur Verfügung gestellt?

- Können Kinder ihre Spiele zu Ende spielen oder werden ihre Spieltätigkeiten häufig unterbrochen?

- Haben die Erzieher die wissenschaftlich belegbare „Lerneffizienz“ des Spiels erkannt?

- Bilden sie sich regelmäßig im Bereich der SPIELPÄDAGOGIK weiter?

- Tragen sie regelmäßig die hohe Bedeutung des Spiels in die pädagogische Öffentlichkeit, beispielsweise durch Elternabende oder bei „Schulungsgesprächen“? (Klein 2015, S. 185 ff.)

(4) Spiel und Sprachförderung

Gerade in der heutigen aktuellen Diskussion um nötige „Sprachförderung“ geht es im S.o.A. nicht um irgendein „Sprachförderprogramm“, sondern darum,

- insgesamt im Alltag, sowohl im Spielgeschehen als auch in den unterschiedlichsten Interaktionsprozessen viel und sorgsam miteinander zu sprechen, aufeinander hören zu wollen,

- miteinander zu singen, zu dichten und zu reimen,

- lebendige Dialoge miteinander zu führen (und keine Monologe auf Kinder loszulassen),

- statt auf Fragen Antworten zu geben, gemeinsam nach befriedigenden Antworten zu suchen,

- über Kinder und ihre Tätigkeiten zu staunen (statt zu loben),

- über ‚Gott und die Welt‘ zu philosophieren,

- vielfältige Bewegungsaktivitäten gemeinsam zu erleben und zu genießen, Geschichten zu erfinden, Symbiose-, Trennungs- und Individuationsmärchen zu lauschen,

- Theaterstücke gemeinsam zu entwickeln und diese dann auch miteinander aufzuführen.

„Sprachförderung“ ist somit ein integrierter Bestandteil im pädagogischen Alltag. (Krenz 2011b, 2013c, 2014e)

In ähnlicher Form verhält es sich mit allen anderen „Förderbereichen“, in denen der therapeutische Erzieher ein fester, zuverlässiger und gern gesehener Bestandteil der Kindergruppe ist. Da Forschungsergebnisse gezeigt haben, dass Kinder bei einer frühkindlichen Fremdbetreuung häufig deutliche Verhaltensirritationen zeigen, muss es dem Erzieher gelingen, Kindern zur Entwicklung einer Resilienz zu verhelfen, um durch ihre dann vorhandene Widerstandsfähigkeit aufkommende Krisen zu meistern. Mithilfe eines starken emotionalen Immunsystems können Kinder Belastungen besser aushalten und bei Problemen lösungsorientierte Handlungsschritte in Gang setzen. Insofern können Erzieher durch ganz bestimmte Verhaltensmerkmale als Resilienten für Kinder wirken.

Hier schließt sich der Kreis im S.o.A.: Durch intensive, Sicherheit vermittelnde Bindungserfahrungen schaffen Erzieher wesentliche Voraussetzungen für eine förderliche psychosoziale und kognitive Entwicklung.

Therapeutische Erzieher aktivieren durch

- ihre Aufgeschlossenheit,

- ihre personale Stabilität,

- ein stützendes Beziehungsklima,

- ihre konstruktive Kommunikation,

- ihre ausdrucksstarke Klarheit,

- ihre klare und transparente Regeleinhaltung,

- ihre positive Verstärkung kindeigener Leistungsansätze,

- ihre Beharrlichkeit (Festigkeit ohne Starrheit) und

- das Ermöglichen einer subjektiv bedeutsamen Selbstwirksamkeit

den Rahmen dafür, dass Kinder in klaren, durchschaubaren und einschätzbaren Strukturen ihre Entwicklungsressourcen entdecken, auf- und ausbauen können: Tag für Tag.

6. Zusammenfassung

(1) „Bildung durch Bindung“ (Krenz/Klein 2013) im gestalteten Erfahrungs- und Bildungsraum des Kindes

- entspricht seinem Bedürfnis nach Sicherheit, Kontinuität, Rhythmus und Wiederholung,

- schafft Zufriedenheit, Freude und Dankbarkeit im Miteinander und

- sorgt dafür, dass sich Kinder möglichst keinen Trennungserlebnissen, Beziehungsnöten, Bedrohungsängsten, Auslieferungs- oder Ohnmachtserlebnissen ausgesetzt fühlen. Diese Vulnerabilitäten (seelische Verletzungen) zerstören Voraussetzungen für eine sichere Bindung und sind daher im Selbstverständnis des „Situationsorientierten Ansatzes“ ausgeschlossen. (Klein 2015, S. 187)

(2) Eine lebensbejahende und fröhliche Haltung in einer einladenden „pädagogischen Atmosphäre“ (Bollnow), die sich auf den Spuren des Arztes und Erziehers Janusz Korczak bewegt, sich bemüht das (auf)gegebene Kind bedingungslos zu achten

- wirkt unmittelbar und

- motiviert zum geordneten schöpferischen Tun.

(3) In diesem gemeinsam strukturierten Raum des Wohlfühlens bilden sich entwicklungsneurologisch fundierte gesundheitsfördernde und emotional stabilisierende Persönlichkeitsmerkmale sowie stabile soziale Gewohnheiten, die dem Kind mit und ohne Behinderung Sicherheit und Zuversicht in die Potenziale und Ressourcen der eigenen bio-psycho-sozialen Entwicklung geben.

Literaturhinweise

Brand, Susanne + Horn, Reinhard + Krenz, Armin (2019): Märchen – Lieder – Zeit. Erzählt – gesungen – gedeutet. Kontakte Musikverlag, Ute Horn e.K., Lippstadt 2019

Hüther, G. (2011): Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. S. Fischer, 12. Edition

Hüther, G. (2017): Raus aus der Demenzfalle. Wie es gelingen kann, die Selbstheilungskräfte rechtzeitig zu aktivieren. Arkana

Klein, F. (2015): Inklusive Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Kita. Heilpädagogische Grundlagen und Praxishilfen. 2. Auflage. Köln

Klein, F. (2018): Inklusive Erziehung in Krippe, Kita und Grundschule. Heilpädagogische Grundlagen und praktische Tipps im Geiste Janusz Korczaks. München

Klein, F. (2022): Janusz Korczak. Die Aktualität seiner Pädagogik. Regensburg: Walhalla

Krenz, A. (1983a): Auffällige Kinder – Selbsterfahrung des Erziehers statt Methodensuche. In: Kindergarten heute – Zeitschrift für Erziehung im Vorschulalter. Nr. 2, Freiburg

Krenz, A. (1983b): Verhaltensstörungen – ein ‚Defekt’ des Kindes oder …. München, 5. Nachlieferung

Krenz (1984): Verhaltensauffälligkeiten – sinnvolles und situationsangemessenes Signal- und Problemlöseverhalten von Kindern. In: Schüttler-Janikulla, K. (Hrsg.): Handbuch für Erzieher in Krippe, Kindergarten, Vorschule und Hort. München, 6. Nachlieferung

Krenz, A. (1986): Personale und fachliche Kompetenz von Erzieherinnen – Gedanken, Gründe und Hintergründe im Hinblick auf die berufliche Praxis im Kindergarten. In: Schüttler-Janikulla, K. (Hrsg.): Handbuch für Erzieher in Krippe, Kindergarten, Vorschule und Hort. München, 10. Nachlieferung

Krenz, A. (1990): Erzieherinnen als Träger von Veränderungen in der praktischen Arbeit – eine kritische Bestandsaufnahme und notwendige Konsequenzen. In: Schüttler-Janikulla, K. (Hrsg.): Handbuch für Erzieher in Krippe, Kindergarten, Vorschule und Hort. München, 24. Nachlieferung

Krenz, A. (1991/2004): Der „Situationsorientierte Ansatz“ im Kindergarten. Grundlagen und Praxis. 15. Auflage 2004. Freiburg

Krenz, A. (1992): Kinder sind lebendig, neugierig und voller Interesse; sie haben ein Recht auf eine aktive Entwicklungsbegleitung. In: KiTa- info. Senatsverwaltung für Jugend und Familie. Berlin, Heft 4

Krenz, A. (1993/1996): Seht doch, was ich alles kann! Was uns Kinder sagen wollen. Freiburg Reihe “ Spektrum“. 3. Auflage. Freiburg

Krenz, A. (1996) Der pädagogische Ansatz: Situationsorientierung in der Kindergartenerziehung. In: Dorlöcher, H. et al: Phoenix – Der etwas andere Weg zur Pädagogik. Band l., Paderborn

Krenz, A. (1999): Der Situationsorientierte Ansatz der 90er Jahre – eine Grundlage für Qualität und Humanität in Kindertagesstätten. In: Wehrfritz Wissenschaftlicher Dienst. Rodach bei Coburg. Heft Nr. 70/71

Krenz. A. (2001a): Qualitätssicherung in Kindertagesstätten – Das Kieler Instrumentarium für Elementarpädagogik und Leistungsqualität, K.I.E.L. München

Krenz (2001b): Kinder spielen sich ins Leben: Der Zusammenhang von Spiel- und Schulfähigkeit. In: Wehrfritz Wissenschaftlicher Dienst, Rodach bei Coburg. Heft Nr. 75

Krenz, A. (2006a): „Bildungsarbeit“ in der Elementarpädagogik – Kritische Anmerkungen zu einem zeitaktuellen Begriff. In: Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Vorschule und Hort. München, 58. Nachlieferung

Krenz, A. (2006b): Kinder spielen sich ins Leben. In: Erziehungskunst – Zeitschrift zur Pädagogik, Stuttgart, Heft 4

Krenz, A. (2007a): Werteentwicklung in der frühkindlichen Bildung und Erziehung. Berlin/Düsseldorf/ Mannheim

Krenz, A. (2007b): Spielen will gelernt sein! Zur pädagogischen Bedeutung des Kinderspiels. In: Kinderzeit – Das Magazin für ErzieherInnen. Freiburg, Heft 4

Krenz, A. (2008a): Kinder spielen sich ins Leben. Der Zusammenhang von Spiel- und Schulfähigkeit. In: Medizinisch-Pädagogische Konferenz. Rundbrief für in der Waldorfpädagogik tätigen Ärzte, Erzieher, Lehrer, Eltern und Therapeuten. Stuttgart, Heft 45

Krenz, A. (2008b/2013): Der „Situationsorientierte Ansatz“ in der Kita. Grundlagen und Praxishilfen zur kindorientierten Arbeit. 2. Auflage. Troisdorf (Vertrieb: Schaffhausen, SCHUBI Lernmedien AG)

Krenz, A. (2009a): Das Spiel ist der Beruf der Kinder. Die bildungsprägende Bedeutung des Kinderspiels. In: klein&groß – Lebensorte für Kinder. München, Heft 11

Krenz, A. (2009b): „Hast du heute schon gespielt?“ – Das kindliche Spiel als Selbsterfahrungsfeld und Bildungsmittelpunkt für Kinder. In: Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Kita und Hort. München, Nachlieferung Nr. 54

Krenz, A. (2010a): Was Kinder brauchen. Aktive Entwicklungsbegleitung im Kindergarten. 7. Auflage. Berlin

Krenz, A. (2010b): Wie Kinder Werte erfahren. Wertevermittlung und Umgangskultur in der Elementarpädagogik. 2. Auflage. Freiburg

Krenz, A. (2011a): Bildung zwischen „Bildungsoffensive“ und „Bildungswahn“. Eine kritische Bestandsaufnahme zur gegenwärtigen Bildungspädagogik in deutschen Kindertageseinrichtungen – Ausgangsdaten, Fakten, Forderungen. In: kinderleicht. Die Zeitschrift für engagierte Erzieherinnen und Erzieher. Nr. 5/11, Aachen

Krenz, A. (2011b): Sprache haben – sprechen wollen: Sprachförderung durch eine lebendige Kommunikationskultur im Alltag. In: Handbuch für ErzieherInnen in Krippe, Kindergarten, Kita und Hort. München, Nachlieferung Nr. 62 (Teil 5, Nr. 36)

Krenz, A. (2013a): Elementarpädagogik aktuell. Die Entwicklung des Kindes professionell begleiten. 2. Auflage. München

Krenz, A. (2013b): Kinder brauchen Seelenproviant. Was wir ihnen für ein glückliches Leben mitgeben können. 4. Auflage. München

Krenz, A. (2013c): Qualität von Anfang an! Das K.I.E.L. setzt grundlegende Maßstäbe. In: KiTa aktuell. Fachzeitschrift für Leitungen und Fachkräfte der Kindertagesbetreuung. Kronach, Heft 4, S. 99-101

Krenz, A. (2014a): Sprache als lebendiges und integriertes Alltagserlebnis für Kinder und Erwachsene – tägliche Herausforderungen an eine Sprachkompetenz von Erwachsenen. In: Henle/Dieter & Piske/Thorsten (Hrsg.): Unterschiedliche Perspektiven zu frühkindlicher Förderung. Heidenheim (Reihe: Sprachenlernen konkret! Angewandte Linguistik und Sprachvermittlung, Band 14)

Krenz, A. (2014b): Der Situationsorientierte Ansatz – Auf einen Blick. Konkrete Praxishinweise zur Umsetzung, München

Krenz, A. (2014c): Selbstbildung als Herausforderung und Notwendigkeit – Wer bin ich, was kann ich, was bewirke ich? In: KiTa aktuell. Fachzeitschrift für Leitungen, Fachkräfte und Träger der Kindertagesbetreuung. Ausgabe für Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen. Kronach

Krenz, A. (2014d): Professionalität: notwendig – schwierig – machbar. In: KiTa aktuell. Ausgabe Österreich, Redaktionsbüro Wien, Heft 03/04

Krenz, A. (2014e): Kinder spielen sich ins Leben. Über die faszinierende Wirkung des freien Spiels. In: Horizonte. Blätter für Politik und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. Schwerin, Heft Nr. 46

Krenz, A. (2015a): Professionalität als Notwendigkeit und permanente Herausforderung. In: KiTa aktuell. Ausgabe für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen. Kronach

Krenz, A. (2015b): Was willst du mir sagen? Ausdrucks- und Signalwert von Verhaltensweisen. In: klein&groß. Lebensorte für Kinder. München, Heft 04

Krenz, A. (2016a): Beziehungsorientierte Pädagogik: ein Grundpfeiler für Bildung und Bindung. In: KiTa aktuell. Ausgabe Nordrhein-Westfalen. Köln, Heft 12

Krenz, A. (2017a): Die Haltung gestaltet die Pädagogik. Bildungsgrundsätze NRW und eine vielbeobachtete Divergenz zur Praxis. In: kinderleicht!? Die Zeitschrift für engagierte Erzieherinnen und Erzieher. Aachen, Heft 5

Krenz, A. (2017b): Kinderseelen verstehen. Verhaltensauffälligkeiten und ihre Hintergründe. 5. Auflage. München

Krenz, A. (2017c): Spielraum ist Lebens- und Lernraum. Ein Plädoyer für eine alltags- und spielorientierte Elementarpädagogik. In: kinderleicht!? Aachen, Heft 6

Krenz, A. (2018): Leitlinien und Eckwerte für eine >non-formale< Selbstbildung des Kindes. Warum es sich lohnt, die aktuellen Bildungsgrundsätze zu kennen. In: KiTa aktuell. Fachzeitschrift für Leitungen, Fachkräfte und Träger der Kindertagesbetreuung. Ausgabe Nordrhein-Westfalen. Carl Link Verlag, Wolters Kluwer, Köln. Heft 06.2018, S. 128 – 130

Krenz, Armin (2020): Bildungsgut „Märchen“. Warum es so wichtig ist, dem Bildungsgut „Märchen“ eine besondere Aufmerksamkeit in der Elementarpädagogik zu schenken. In: KITA leiten Spezial. Fachwissen kompakt. Ausgabe 4 (November) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co KG, Kulmbach. S. 3 – 11

Krenz, A. (2021a): Spielen und lernen: Formen des Kinderspiels. Spielformen und ihre Bedeutung für die Entwicklung der individualen und sozialen Identität. In: https://spielen-und-lernen.online/ 25.04.2021

Krenz, A. (2021b): Starke Kinder brauchen starke Erzieher*innen. In: Kindergarten – KREATIVE IDEENBÖRSE. Ausgabe 2021/7 (September) + Reflexionskarten. Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co KG, Kulmbach. Seite 80 – 82

Krenz, A.: (2022a): Elementarpädagogische Grundsätze auf den Punkt gebracht. Kita-Basiswissen für Erzieherinnen und Erzieher. 20 Fact-Sheets für Fortbildungen, Beratungsgespräche und zur Prüfungsvorbereitung. Osterstebrink. Freiburg.

Krenz, A. (2022b): Kinder brauchen ZEIT für ihre Entwicklung: Ein Plädoyer zur notwendigen Entschleunigung des Kita-Alltags. In: spielen-und-lernen.online/23.08.2022

Krenz, A. & Fageth, B. (2022c): Bildung aus 1. Hand: Grundsätze einer bindungsorientierten Elementarpädagogik. In: Pädagogische Horizonte. Themenheft >Pädagogisch handeln – eine Rückbesinnung auf das Elementare in der Pädagogik. Ein Journal der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, Österreich. Ausgabe 6(1), September 2022. S. 57 – 70

Krenz, A. (2022d): Sprachförderung in einer beziehungsgeprägten Sprachkultur mit Kindern. Zur „Guten Sprachförderung“ gehört eine werteorientierte Kommunikations-, Interaktions-, Konflikt-, Spiel- und Sprachkultur. In: spielen-und-lernen.online, 16.11.2022

Krenz, A. (2022e): „Das Spiel ist der Nährboden für alle bedeutsamen Entwicklungsvorgänge“ In: spielen-und-lernen.online, 05. + 15.12.2022

Krenz, A. (2022/2023f): Projektarbeit neu denken: alltagsorientiert, lebensnah, gegenwartsorientiert. In: Kindergarten KREATIVE IDEENBÖRSE. Sonderausgabe, 2022/ 2023: PROJEKTARBEIT NEU DENKEN. Projektbezogenes Arbeiten als Chance begreifen. Mgo – Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co KG, Kulmbach. Dezember 2022. S. 10 – 22

Krenz, A./Klein, F. (2013): Bildung durch Bindung. Frühpädagogik: inklusiv und beziehungsorientiert. 2. Auflage. Göttingen

Der Autor

Ferdinand Klein (geb. 1934), Prof. Dr. phil. Dr. paed. et Prof. h. c., Erziehungswissenschaftler im Fachgebiet Heilpädagogik, arbeitete 20 Jahre als Erzieher und Heilpädagoge, lehrte und forschte an den Universitäten Würzburg, Mainz, Halle-Wittenberg (Aufbaudirektor des Instituts für Rehabilitationspädagogik der Martin-Luther-Universität 1992-1994) und an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik Reutlingen. Nach Emeritierung (1997) Gastprofessor an der Comenius-Universität Bratislava und von 2005 bis 2014 an der im Jahre 1900 gegründeten weltweit ältesten Hochschule für Heilpädagogik: der Gusztáv-Bárczi-Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, die sein wissenschaftliches Werk und seine Verdienste um den Ost-West-Dialog mit der Verleihung eines „Doctor et Professor honoris causa“ würdigte. 2019 wurde ihm für seine sozial- und heilpädagogische Arbeit das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Arbeitsschwerpunkte: Ethische Fragen, Forschungsmethoden, Reformpädagogik, Korczakpädagogik, Waldorfpädagogik, Früh- und Elementarpädagogik.

Durch Reflexion der (heil)pädagogischen, medizinisch-therapeutischen und neurobiologischen Fachliteratur bildet er seinen integralen und transdisziplinären Standpunkt weiter.