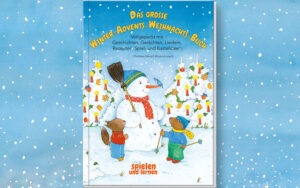

Weihnachten mit Martha Möwe – Vorlesen in 24 Kapiteln

Eine warmherzige Adventgeschichte (5 bis 10 Jahre) von Heiko Volz mit Illustrationen von Sibylle Mayer – humorvoll, kapitelweise bis Heiligabend lesbar

Eigentlich wollte Martha Möwe dem kalten Nordsee-Winter entfliehen. Nach einer Bruchlandung im Süden landet sie bei den Tieren des Waldes – und bei Erna Eule, die schnell zur besten Freundin wird. Zwischen Flohmarkt, Waldputztag, Wintersport und heimlichen Vorbereitungen wächst Martha die neue Heimat ans Herz. Doch je näher Weihnachten rückt, desto stärker wird das Heimweh nach Meer, Strand und Schiffen.

Die Tiere beschließen: Ein Weihnachtsgeschenk muss her, das den Wald zum Meer macht – zumindest für eine Nacht. Ob das gelingt? Das erfährt man im festlichen Finale am 24. Dezember.

Die Illustrationen von Sibylle Mayer

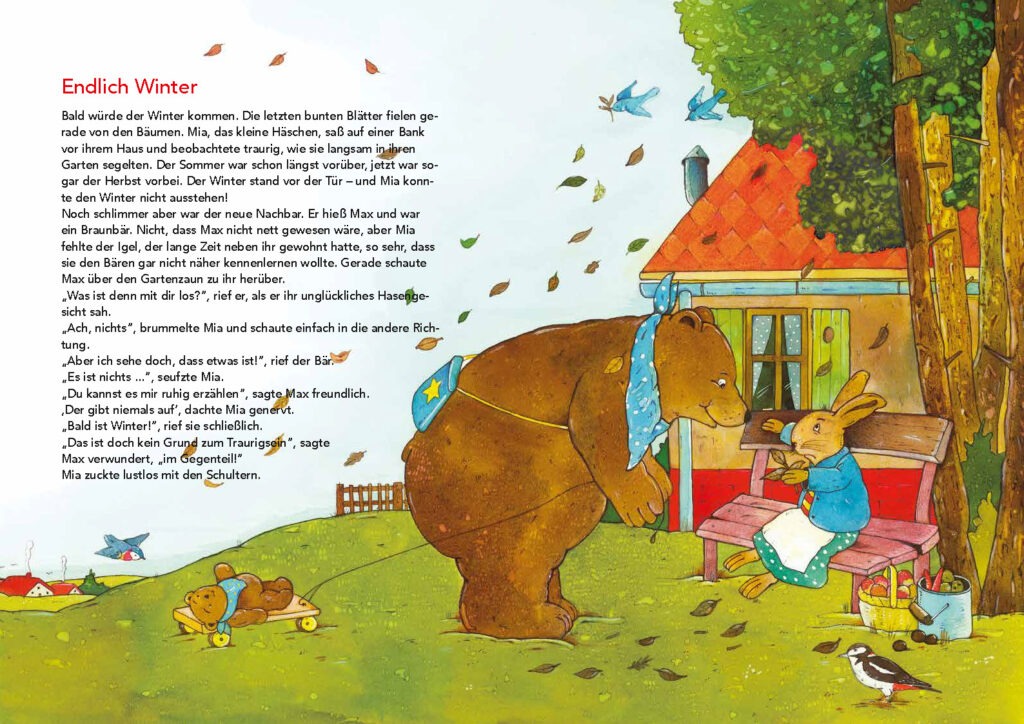

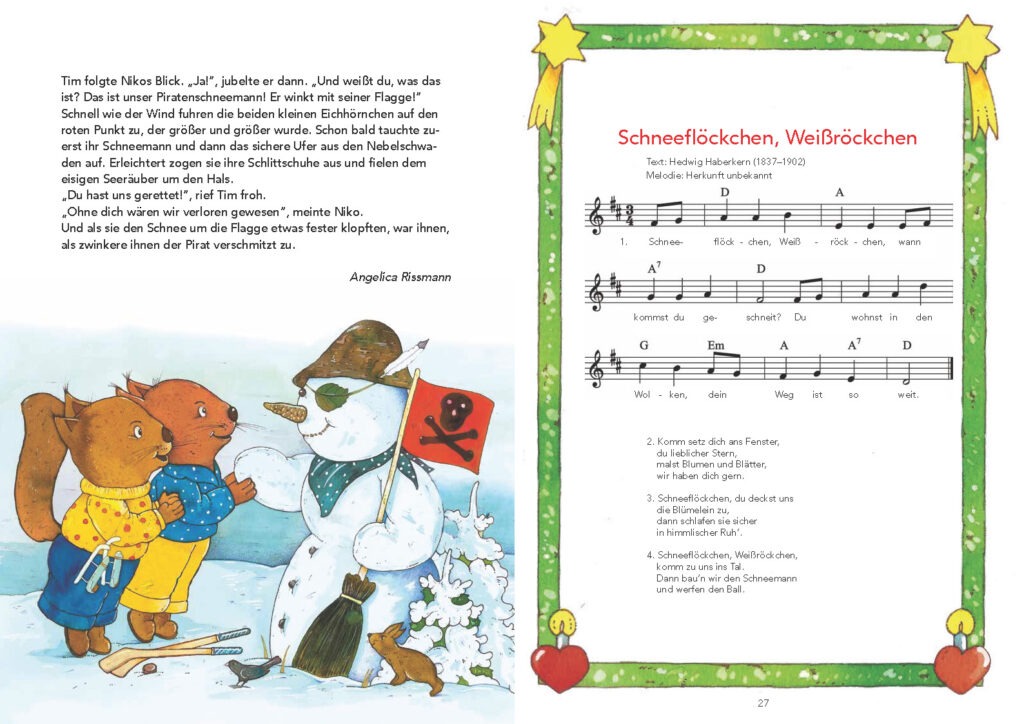

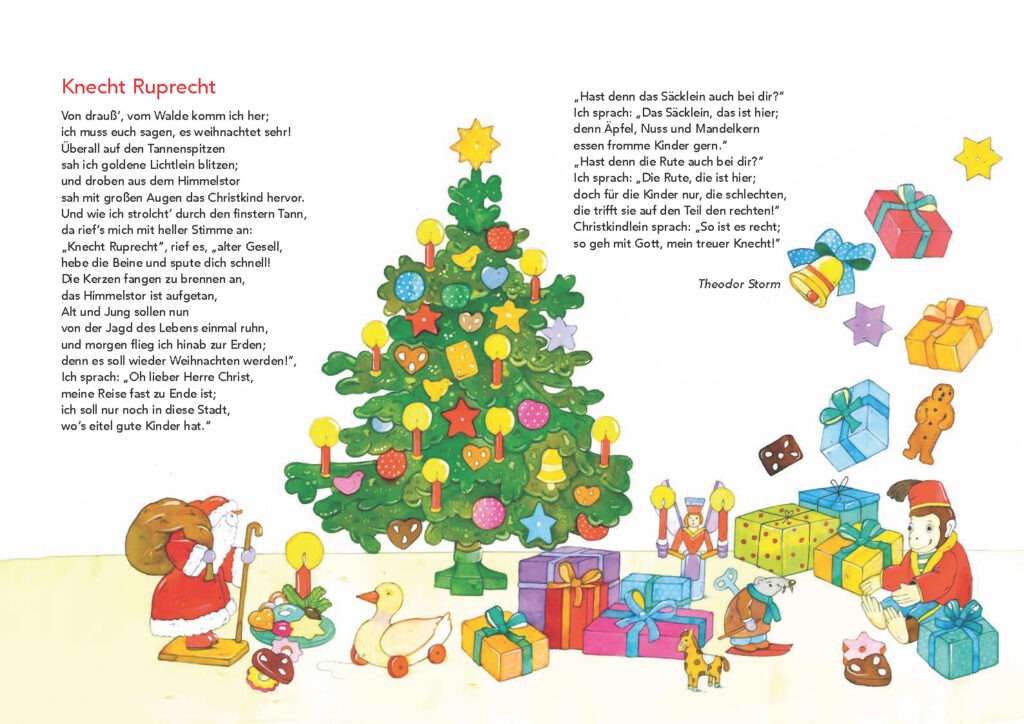

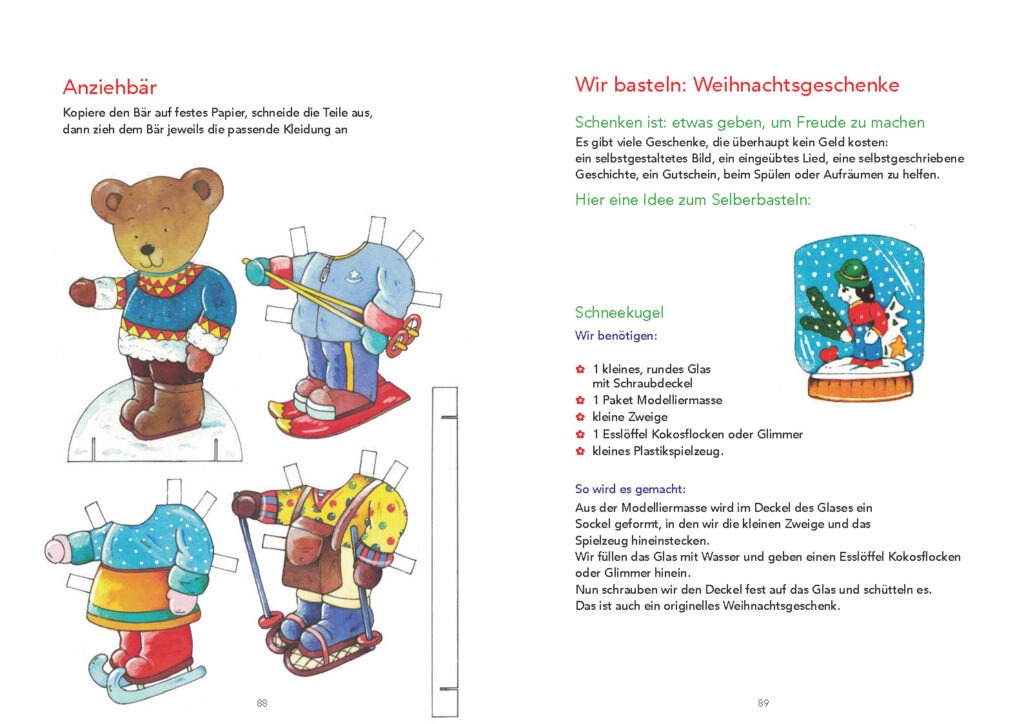

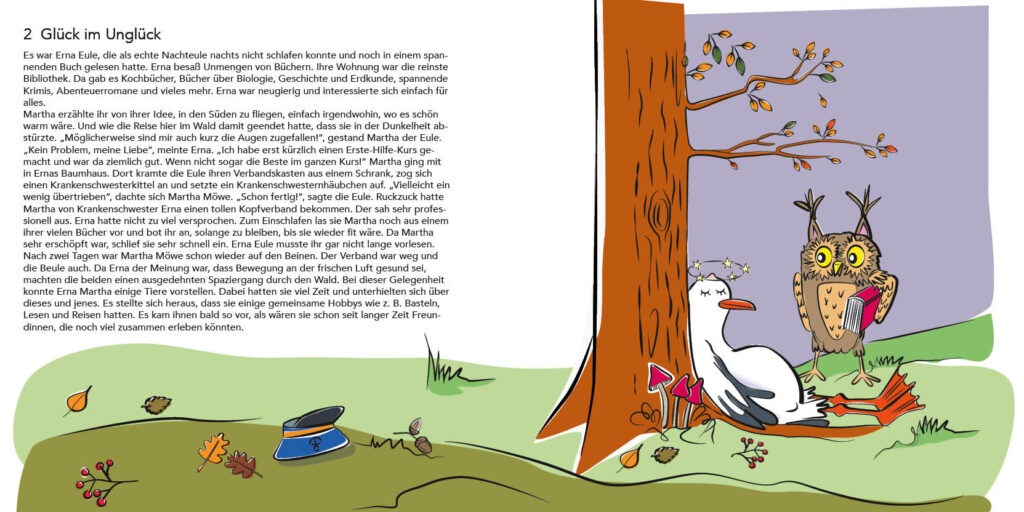

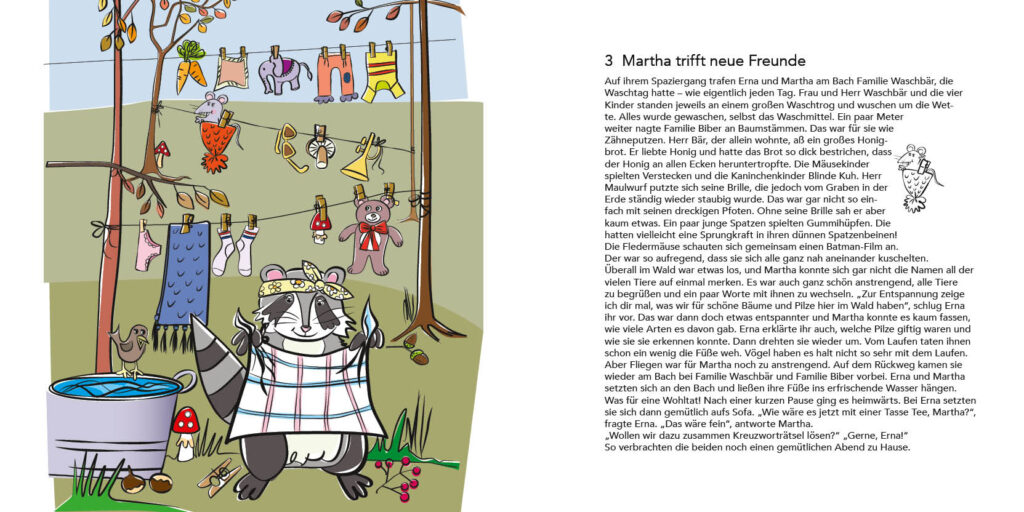

Sibylle Mayer erzählt mit Bildern, die Wärme, Humor und Detailfreude verbinden. Eine freundliche Winterpalette (Tannengrün, Schneeblau, Kerzenschein) schafft sofort Adventsstimmung, klare Figurenposen und ausdrucksstarke Mimik tragen die Pointen – für Kinder sofort lesbar, für Erwachsene mit feinen Bildwitzen. Abwechselnd großzügige Doppelseiten für Atmosphäre und kleine Vignetten für Tempo geben dem Vorlesen Rhythmus. Viele Szenen laden als Such- und Mitmachbilder ein: Wer entdeckt den „Muskelkater“? Wo versteckt sich der verfressene Bär? So stützen die Illustrationen das tägliche 24-Kapitel-Ritual und machen die Geschichte lebendig – auch bei wiederholtem Lesen.

Autor Heiko Volz (u. a. „Äffle & Pferdle“) erzählt mit feinem Humor auf zwei Ebenen: Kinder lachen über Piratenschneemann & Co., Erwachsene über schwäbische Kehrwoche und charmante Seitenhiebe. Sibylle Mayers Bilder holen den Witz visuell ab und setzen zusätzlich emotionale Akzente – von turbulant bis zu stillen, warmen Momenten.

Heiko Volz ist u.a. als Autor vieler Äffle und Pferde Sketche bekannt. Als Autor schreibt er lustige und unterhaltsame Geschichten und Bücher für alle Altersgruppen. Bei seinen Vorlesegeschichten für Kinder kommt auch für die Großen der Humor nicht zu kurz.

USP für den Handel

- Adventsbuch-Prinzip: 24 Kapitel – tägliche Vorlese-Routine bis Heiligabend

- Bildstark & humorvoll: Illustrationen von Sibylle Mayer mit hohem Wiederentdeckungswert

- Doppelter Humor: funktioniert für Kinder und erwachsene Mitleser:innen

- Veranstaltungsfähig: Vorlesenachmittage, Klassenaktionen, Kita-Advent

- Geschenk-Eignung: stimmungsvoll, witzig, altersübergreifend

Zielgruppen & Anlässe

Familien mit Kindern 5–10, Großeltern, Kitas, Grundschulen, Bibliotheken; Nikolaus, Adventskalender-Begleiter, Geschenkbuch.

Heiko Volz/Sibylle Mayer

Weihnachten mit Martha Möwe

Hardcover, 22 x 22 cm

52 Seiten, durchgehend farbig

Ab 7 Jahre

ISBN 978-3-96304-051-1

15,00 € [D], 15,50 € [A]