Frohe Weihnachten

Wir wünschen all unseren Leserinnen und Lesern ein fröhliches, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und würden uns wünschen, dass Sie bei uns bleiben. Wir werden unser Bestes dafür geben.

Wir wünschen all unseren Leserinnen und Lesern ein fröhliches, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und würden uns wünschen, dass Sie bei uns bleiben. Wir werden unser Bestes dafür geben.

Das UNICEF-Foto des Jahres 2022 hält einen seltenen Moment von Ruhe und Glück inmitten des Konflikts im Norden Äthiopiens fest. In der zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der äthiopischen Region Tigray vertiefen sich ein Mädchen und ein Junge in Bücher. Das diesjährige Siegerbild des argentinischen Fotografen Eduardo Soteras zeigt, was die Kinder von Tigray mit den Kindern auf der ganzen Welt teilen: das Bedürfnis, sich friedlich und neugierig mit etwas beschäftigen zu dürfen, das ihnen Freude bereitet.

Mit dem zweiten Preis wird ein Foto des amerikanischen Fotografen Ron Haviv aus einem Souterrain in Kiew (Ukraine) ausgezeichnet. Eine Gruppe von Kindern, die dort vor den Angriffen Zuflucht gesucht hat, blickt aufmerksam auf ein Kinderbuch, das ihnen gezeigt wird. Der deutsche Fotograf Daniel Pilar erhält den dritten Preis. Seine Reportage begleitet Schülerinnen in einer heimlichen Mädchenschule in der afghanischen Hauptstadt Kabul.

„Der Wunsch, Neues zu entdecken und zu lernen, ist bei Kindern oft so groß, dass er sie die Bedrohlichkeit einer Situation vergessen lässt. Das ist die Botschaft des UNICEF-Foto des Jahres 2022“, sagte UNICEF-Schirmherrin Elke Büdenbender bei der Preisverleihung in Berlin. „Das Siegerbild fordert uns auf, alles zu tun, damit Kinder auch unter den widrigsten Umständen spielen und lernen können. Denn nur so können sie sich ihre Hoffnung und Zuversicht in Zeiten des Krieges und anderer Krisen erhalten.“

„Der Hunger nach Wissen und Bildung ist das verbindende Element der prämierten Bilder in diesem Jahr“, sagt Peter-Matthias Gaede, Mitglied der Jury und des Deutschen Komitees für UNICEF. „Gerade in Konfliktgebieten und Krisenländern sind Schulen und psychosoziale Hilfsangebote Orte der Hoffnung, die die Kinder stabilisieren und ihnen Kraft geben.“

„Die Siegerbilder zeigen das Positive im gegenwärtigen Chaos der Welt“, erklärte Prof. Klaus Honnef, Vorsitzender der Jury. „Die Kinder auf diesen Fotos symbolisieren die Kraft und den Willen durchzuhalten und weiter nach einer besseren Zukunft zu streben.“

Der argentinische Fotograf Eduardo Soteras dokumentiert seit 2020 besonders die Situation der Kinder im Norden Äthiopiens. Dabei fotografiert er solch rare Augenblicke wie jene des Siegerbildes: In der zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der äthiopischen Region Tigray vertiefen sich zwei Kinder in Bücher. Das Lächeln in ihren Gesichtern verrät einen Moment des Glücks. Es ist ein seltener Moment umgeben von Zerstörung und Gewalt.

In Folge des Konflikts im Norden Äthiopiens braucht die Zivilbevölkerung dringend humanitäre Hilfe. Die Mehrheit der rund 5,2 Millionen Menschen in der Region Tigray hat unter Gewalt und Vertreibung, Unterernährung und Trinkwassermangel gelitten. Viele Gesundheitseinrichtungen und Schulen wurden zerstört.

Eine Lehrerin liest einer Gruppe von Mädchen und Jungen in einem Souterrain der ukrainischen Hauptstadt Kiew Geschichten vor. Vielleicht ist es ein spannendes Märchen, das sich in den Augen der Kinder spiegelt. Aber ebenso könnten es all die von den Erfahrungen der Kinder ausgelösten Emotionen sein, die sich hier zeigen: von Angst bis Erschrecken bis Fassungslosigkeit.

In seiner Reportage zeigt der US-amerikanische Fotograf Ron Haviv Bilder von Abschied und Flucht, von verlassenen Kinderwagen, von zerstörten Brücken und zerschossenen Wohngebäuden. Und von Kellern und Metrostationen, in denen Kinder geboren werden. In denen sie spielen. Und in denen sie lernen.

Millionen Ukrainerinnen mit ihren Kindern sind innerhalb des Landes auf der Flucht oder suchen in den Nachbarländern Schutz. Fast 1000 Schulen waren, Stand November 2022, beschädigt, fast 130 komplett zerstört – mindestens 400 Kinder hatten durch Artilleriebeschuss ihr Leben verloren, 800 ihre körperliche Unversehrtheit.

Die Reportage des deutschen Fotografen Daniel Pilar erzählt von einer heimlichen Mädchenschule im afghanischen Kabul. Er hat sie in einem behelfsmäßig hergerichteten Gebäude am Rande der Hauptstadt entdeckt, verborgen in einem Hinterhof. Hier unterrichtet eine junge mutige Lehrerin auch Mädchen der 7. und 8. Klasse. Und hier zeigt sich, dass deren Bildungshunger stärker ist als jedes Verbot. So anonym wie die Lehrerin müssen allerdings auch die Eltern bleiben, die ihre Töchter auf solche Schulen schicken.

Seit die Taliban im August 2021 erneut die Macht in Afghanistan übernommen haben, ist Mädchen der Besuch weiterführender Schulen wieder verboten. Mehr als einer Million Mädchen werden hierdurch Bildungschancen verweigert – während das Risiko von Ausbeutung, Missbrauch und früher Verheiratung steigt. Solidarität mit den Mädchen regt sich im Verborgenen, wie die versteckte Mädchenschule zeigt.

Eine Ausstellung mit allen prämierten Arbeiten ist bis Mitte Januar im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin zu sehen. Anschließend werden die Fotoreportagen vom Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V. ausgestellt und sind ab dem 18. Januar 2023 für die allgemeine Öffentlichkeit im Willy-Brandt-Haus zugänglich.

Zum 23. Mal zeichnet UNICEF Deutschland mit dem internationalen Wettbewerb „UNICEF-Foto des Jahres“ Bilder und Reportagen professioneller Fotojournalistinnen und -journalisten aus, die die Persönlichkeit und die Lebensumstände von Kindern auf herausragende Weise dokumentieren. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Nominierung durch eine*n international renommierte*n Fotografie-Expert*in.

Eine Übersicht aller ausgezeichneten Fotoreportagen finden Sie auf www.unicef.de/foto.

Niklas Klütsch: Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von UNICEF

Die Forschenden untersuchten die Konzentration von Aerosolpartikeln und Tröpfchen, die beim Atmen, Sprechen, Singen und Schreien abgeben werden. Ihre Messungen erfassten 132 Personen jeden Alters. Die Ergebnisse können dazu beitragen, effektive Schutzmaßnahmen vor Infektionskrankheiten wie etwa Covid-19 oder der Grippe zu treffen.

Infektionskrankheiten werden häufig über Partikel übertragen, die von infizierten Personen ausgeatmet werden. Die Größe solcher Aerosolpartikel variiert jedoch stark, je nachdem, aus welchem Bereich der Atemwege sie stammen. In der Lunge werden vor allem kleine Partikel mit einer Größe von weniger als fünf Mikrometern – das sind fünf Tausendstel Millimeter – produziert, auch bekannt als PM5. In den oberen Atemwegen entstehen hingegen größere Partikel. Wie die Messungen zeigten, atmen Kinder weit weniger kleinere Partikel aus als Erwachsene. „Wir haben festgestellt, dass die Konzentration kleiner Partikel unter fünf Mikrometern mit dem Alter zunimmt und bei Kindern besonders niedrig ist. Daher tragen Erwachsenen mit höherer Wahrscheinlichkeit zum Infektionsgeschehen bei, wenn die Infektion in den unteren Atemwegen lokalisiert ist“, sagt Mohsen Bagheri, Erstautor der Studie und Forschungsgruppenleiter am MPI-DS. Größere Partikel, die im Rachenbereich entstehen, verbreiten Kinder und Erwachsene der Studie zufolge jedoch in gleichem Maße. Einen Zusammenhang zwischen der Konzentration der ausgeatmeten Partikel und dem Geschlecht, dem Gewicht, der Fitness oder den Rauchgewohnheiten der Person haben die Forschenden nicht festgestellt.

In der umfassenden Studie erhoben die Forschenden die Daten von 132 gesunden Freiwilligen. Die Studie erfasste auch Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren, zu denen bislang nur sehr wenige Daten verfügbar waren. Die Wissenschaftler*innen verwendeten verschiedene Instrumente, um in einem Reinraum das gesamte Spektrum der ausgeatmeten Partikelgrößen von einem Zehntel Mikrometer bis zu einem Viertel Millimeter Durchmesser zu messen. Die Teilnehmenden absolvierten dabei für insgesamt 20 Minuten verschiedene stimmliche Aktivitäten wie Singen, Sprechen oder Schreien. „Vokalisation und Alter erwiesen sich als unabhängige Risikofaktoren für die Partikelproduktion“, berichtet Prof. Simone Scheithauer von der Abteilung Infektionsschutz und Infektionskrankheiten der UMG.

Obwohl menschliche Tropfen und Aerosole meist kleine Partikel enthalten, machen größere Partikel den größten Teil des Gesamtvolumens aus, das Krankheitserreger enthalten kann. „Wenn sich der Erreger hauptsächlich in den oberen Atemwegen aufhält, sind die großen Partikel daher mit Abstand der Hauptüberträger der Krankheit“, erklärt Eberhard Bodenschatz, Direktor am MPI-DS. „Es ist deshalb wichtig, den Ort der Infektion im Atemtrakt zu berücksichtigen, um geeignete Schutzmaßnahmen treffen zu können“, so Bodenschatz weiter. „Zum Beispiel scheint die aktuelle Omikron-Variante des Coronavirus eher in den oberen Atemwegen lokalisiert zu sein, weshalb auch bereits einfache filternde Gesichtsmasken einen guten Schutz bieten.“

Im Gegensatz dazu werden Infektionskrankheiten, die sich hauptsächlich in der Lunge ansiedeln, hauptsächlich über kleine Partikel übertragen. Da deren Produktion mit dem Alter zunimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder solche Krankheiten übertragen, geringer als bei Erwachsenen, heißt es in der Studie. Um die Übertragung von Lungenkrankheiten über die Luft zu verhindern, ist das Tragen von gutsitzenden und hochwirksamen Gesichtsmasken daher eine wirksame Maßnahme, um die Übertragung von Krankheiten insbesondere bei Erwachsenen zu vermeiden.

Originalpublikation:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850222001380

Dr. Manuel Maidorn, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation

Nach der Publikation der IQB-Bildungstrends hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ihr Gutachten mit Empfehlungen vorgestellt. Etwas erstaunt reagiert der Grundschulverband. Schließlich zeichnen sich die Ergebnisse schon seit dem ersten Bericht vor 10 Jahren ab. Er fordert deshalb nun endlich zu handeln.

In ihrem neuen Gutachten „Basale Kompetenzen vermitteln – Bildungschancen sichern. Perspektiven für die Grundschule“ empfiehlt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) wichtige Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Grundschule. Zentral sei die Konzentration auf basale Kompetenzen wie zum Beispiel Lesen, Schreiben und Mathematik, damit mehr Schülerinnen und Schüler die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik in der Grundschule erreichen könnten.

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz (KMK) ihr Gutachten „Basale Kompetenzen vermitteln – Bildungschancen sichern, Perspektiven für die Grundschule“ vorgestellt. Das Gutachten soll die Diagnose und Förderung grundlegender sprachlicher und mathematischer Kompetenzen als zentrale Herausforderungen in den Mittelpunkt stellen. Darüber hinaus formuliert die Kommission Empfehlungen zu strukturellen und organisatorischen Aspekten des Systems Grundschule.

Im Kern empfiehlt die SWK eine Verbesserung der Unterrichtsqualität. Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und SWK-Mitglied: „Sowohl für den sprachlichen als auch den mathematischen Bereich gibt es wirksame Unterrichtskonzepte. Diese sollten Lehrkräfte systematisch im Unterricht einsetzen, um alle Schülerinnen und Schüler zu motivieren und zu aktivieren. Dazu gehört vor allem das regelmäßige und verstehensorientierte Üben der basalen Kompetenzen im Lesen, Zuhören, Schreiben und Rechnen.“ Die Erhöhung der Unterrichtsqualität setzt zum einen ausreichende Lernzeit voraus: Für das Fach Deutsch sollten 24, für das Fach Mathematik 20 Wochenstunden in den ersten vier Grundschuljahren zur Verfügung stehen. Zum anderen empfiehlt die SWK, den Lernstand der Kinder kontinuierlich zu prüfen, mit mehreren Diagnosezeitpunkten pro Schuljahr.

Studien belegen, dass die Qualität des Unterrichts entscheidend von der Lehrkraft abhängt. Daher ist die SWK überzeugt, dass die Professionalisierung von Lehrkräften im Studium, Referendariat und im Beruf ein entscheidender Ansatzpunkt ist, um die Unterrichtsqualität zu verbessern. „Qualifizierungsangebote für Lehrkräfte erfüllen häufig nicht die Kriterien für wirksame Fortbildungen. Die Kommission empfiehlt daher die Entwicklung forschungsbasierter Fortbildungsprogramme für die Diagnose und Förderung basaler Kompetenzen in Deutsch und Mathematik, die flächendeckend implementiert werden“, so Felicitas Thiel.

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen eindeutig den Stellenwert frühkindlicher Bildung. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die SWK eine stärkere Verbindlichkeit alltagsintegrierter Bildungsangebote in der Kita sowie die Diagnostik eines möglichen Förderbedarfs bei allen Kindern im Alter von drei bis vier Jahren. „Der SWK ist bewusst, dass der Elementarbereich vor zahlreichen Herausforderungen steht, insbesondere hinsichtlich der Personalausstattung. Dennoch halten wir es für dringend nötig, zu prüfen, ob und in welcher Form Förderangebote zumindest für jene Kinder verpflichtend sein sollten, bei denen ein Bedarf festgestellt wurde. Zudem sollte der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach Vollendung des ersten Lebensjahres konsequent umgesetzt werden“, erklärt Michael Becker-Mrotzek.

Insbesondere hinsichtlich des Personals sieht die Kommission einen erhöhten Investitionsbedarf. Schulleitungen benötigen ausreichend Zeit für Leitungsaufgaben. Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sollten über Kooperationszeit verfügen und für ihre komplexen Aufgaben angemessen besoldet werden. Die SWK empfiehlt zudem eine datenbasierte Unterrichts- und Schulentwicklung. Für die Koordination dieser Aufgaben sind in größeren Grundschulen Funktionsstellen, in kleineren Schulen Entlastungsstunden erforderlich.

Besondere Aufmerksamkeit benötigen aus Sicht der SWK Grundschulen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern. „Es ist wichtig, dass Ressourcen gezielter an den Schulen eingesetzt werden, die sie benötigen. Finanzielle Mittel allein genügen aber nicht. Unterricht und Ganztag müssen auf eine wirksame Förderung basaler Kompetenzen ausgerichtet werden. Dazu ist eine datenbasierte Schulentwicklung erforderlich“, so Felicitas Thiel. Zusätzlich sollten finanzielle Zulagen und weitere Anreize geschaffen werden, um Lehrkräfte und Schulleitungen dauerhaft für die Arbeit an diesen Schulen zu gewinnen.

Etwas erstaunt reagiert der Grundschulverband auf die Publikation. In seiner Stellungnahme erklärt der Verband: „Die Erkenntnisse des IQB-Bildungstrends 2021 sind nicht neu und keinesfalls überraschend, zeichnen sie sich doch schon seit dem ersten IQB-Bericht 2011 ab. Mit anderen Worten: Die entsprechende Sachlage und der besorgniserregende Blick auf die Situation der Leistungen der Grundschülerinnen und Grundschüler zeichnet sich seit 2011 ab, findet jedoch kaum bis keinen nennenswerten Widerhall in Öffentlichkeit und Politik.“

Die Mehrzahl der Vorschläge der SEK fänden sich in den Konzepten des Grundschulverbands konkretisiert wieder. Nachzulesen in dessen Standpunkten (https://grundschulverband.de/unsere-themen/standpunkte-2/) und Stellungnahmen sowie in der Zeitschrift Grundschule aktuell.

„Wie kann es sein“, fragt der Verband, „dass die vorliegenden Befunde in ihrer Dramatik bislang nicht zu den notwendigen Maßnahmen geführt haben? Und wie lange wird es dauern, bis diese Empfehlungen umgesetzt werden? Was machen wir mit den Kindern, die aktuell die Grundschulen besuchen? Können, wollen, dürfen wir mit den notwendigen Korrekturen im System warten, oder ist nicht eher schnelles und sinnvolles Handeln angesagt?“ Wenn die entsprechenden Konzepte und Ideen tatsächlich vorlägen, bleibe die Frage, warum diese nicht in den Schulen umgesetzt und wirksam würden?

• Mit Sofortprogrammen muss gewährleistet werden, dass insbesondere Kinder in benachteiligten Situationen nicht abgehängt werden. Entsprechende Maßnahmen sind sofort umzusetzen, damit keine Generation verloren geht. Denn: KINDER LERNEN ZUKUNFT JETZT !

• Daten allein helfen nicht weiter. Es benötigt vor allem den diagnostischen Blick professionell ausgebildeter Lehrkräfte, der durch sinnvolle Diagnoseinstrumente unterstützt wird.

• Inhalte der Lehrkraftbildung in der ersten Phase sind noch deutlicher auf die Bedarfe des Grundschulunterrichts auszurichten.

• Zur entsprechenden Förderung sind die notwendigen personellen Ressourcen bereitzustellen. Diese Förderung muss grundsätzlich innerhalb der Schule stattfinden können.

• Diagnostik und Förderung sind unterrichtsintegriert einzusetzen und alle an Schule einzubeziehen.

• Die sozial-emotionale Situation des Kindes ist zu berücksichtigen. Dazu ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten Grundvoraussetzung zur Teilhabe aller Kinder an Bildung. Bildung benötigt Bindung.

• Das große Potenzial für den weiteren qualitativen Ausbau des Ganztagsangebots zu einer guten Bildungs- und Entwicklungsförderung aller Kinder ist mit Blick auf den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ab 2026 aufzugreifen.

• Es benötigt langfristige Perspektiven, in welcher die Missstände gezielt, systematisch, verlässlich und ohne ständige Neuerungen bearbeitet werden können. Dazu ist Schulfrieden von mindestens einer Dekade unabdingbar.

• Dem Personalmangel an Grundschulen muss systematisch und koordiniert gegengesteuert werden.

• Digitale Unterstützungssysteme sind unverzichtbare Bestandteile des Grundschulunterrichts. Die Ausstattung der Grundschulen in diesem Bereich ist mit Hochdruck fortzuführen, ebenso wie die Qualifizierung der Lehrkräfte in diesem Bereich in allen Phasen der Lehrkraftbildung.

• Die strukturelle Benachteiligung der Grundschulen muss sukzessiv und verlässlich abgebaut werden. Die entsprechenden finanziellen Ressourcen auch zur digitalen Ausstattung der Grundschulen müssen bereitgestellt werden.

Eine Zusammenfassung des Gutachtens können Sie hier herunterladen:

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/KMK/SWK/2022/SWK-2022-Gutachten_Grundschule_Zusammenfassung.pdf

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/KMK/SWK/2022/SWK-2022-Gutachten_Grundschule.pdf

Die Zahlen sind alarmierend. Kinder und Jugendliche bewegen sich viel zu wenig. Sportwissenschaftler des WHO-Kooperationszentrums für Bewegung und Public Health an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben jetzt im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf Grundlage nationaler und internationaler Empfehlungen eine Bestandsaufnahme zu „Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ entwickelt.

Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge sollten sich Säuglinge und Kleinkinder so viel wie möglich, Kindergartenkinder mindestens 180 Minuten pro Tag und Schulkinder und Jugendliche mindestens 60 Minuten pro Tag bewegen. Nationale Studien zeigen, dass der Anteil der Vier- bis Fünfjährigen, die sich ausreichend bewegen, unter 50 Prozent liegt und mit steigendem Alter sukzessive abnimmt. Unter den Elf- bis 17-Jährigen sind weniger als 20 Prozent ausreichend aktiv – Mädchen noch weniger als Jungen.

In diesem Kontext hat das BMG das WHO-Kooperationszentrum für Bewegung und Public Health an der FAU damit beauftragt, eine Informationsgrundlage für die Weiterentwicklung politischer Maßnahmen zu erarbeiten, um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Seit 2014 ist das Department für Sportwissenschaft und Sport WHO-Kooperationszentrum. Erst im März war die Zusammenarbeit für die kommenden vier Jahre verlängert worden. Das BMG unterstützt die Aktivitäten des WHO-Kooperationszentrums für Bewegung und Public Health seit 2020 mit einem jährlichen finanziellen Zuschuss.

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Sportstätten, Kitas und Schulen hat sich der Bewegungsmangel weiter verschärft. „Mit der Bestandsaufnahme haben wir eine kompakte Übersicht über den aktuellen Stand der Bewegungsförderung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland erstellt, die auf die Bedürfnisse des Bundesministeriums für Gesundheit zugeschnitten ist und sich an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik und Praxis richtet“, sagt Prof. Dr. Klaus Pfeifer, Leiter des Arbeitsbereichs Bewegung und Gesundheit am Department für Sportwissenschaft und Sport der FAU. „Die Corona-Pandemie hatte dramatische Auswirkungen auf das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Daher ist es nun wichtig, eine klare politische Strategie zur Bewegungsförderung zu entwickeln und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen“, erklärt Pfeifer.

Die Bestandsaufnahme enthält für Politik, Bildungseinrichtungen und weitere Akteure des Bewegungssektors einen umfangreichen Empfehlungskatalog, der auf diversen Initiativen auf nationaler und europäischer Ebene sowie dem Globalen Aktionsplan für Bewegung der WHO aufbaut. Dazu zählen unter anderem, zukünftige Eltern und junge Familien über die Bedeutung von Bewegung zu informieren, Programme für Familien einzurichten, um das aktive Spielen der Kinder zu fördern sowie Eltern aktiv in die Bewegungsförderung ihrer Kinder einzubeziehen. Auf Kindergarten- und Kita-Ebene empfehlen die Wissenschaftler*innen eine landesweite Implementierung von Programmen zur Bewegungsförderung, ebenso die Qualifizierung von Erzieher*innen und pädagogischen Fachkräften.

Was den Schulweg betrifft, sollen das Zufußgehen sowie Radfahr- und Verkehrssicherheitstrainings für Kinder gefördert werden. Zudem ist die Stadtplanung gefragt, für sichere Verkehrswege und wohnortnahe Geschäfte, Schulen, Dienstleistungen, Parks, Erholungseinrichtungen, aber auch gute Geh- und Radwege zu sorgen.

Vielerorts haben sich bereits gute Bewegungspraktiken etabliert. So gehören etwa Wandertage, Eltern-Kind-Turnen, Waldtage oder tägliches Rausgehen zur Routine in vielen Einrichtungen. Die Reichweite und Effektivität dieser Bewegungsförderung sollte den Schlussfolgerungen der Bestandsaufnahme zufolge erhöht und regelmäßig überprüft werden. Auch wird darin ein systematisches Monitoring der Politik in Sachen Bewegungsförderung gefordert – und zwar sowohl auf nationaler Ebene als auch in den Bundesländern und Kommunen. Eine stärkere Vernetzung relevanter Organisationen über politische Ebenen und Sektoren hinweg ist notwendig, um die Bewegungsförderung in Deutschland strukturell zu stärken, lautet ein weiteres Fazit.

Die Bestandsaufnahme ergänzt bestehende politische Aktivitäten der Bundesregierung zur Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche. Das Bundesinnenministerium und das BMG richteten im Dezember 2022 gemeinsam einen Bewegungsgipfel aus, und 2023 werden weitere Maßnahmen mit dem „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ des Bundesfamilienministeriums finanziell gefördert. Zudem bringt das BMG Vertreterinnen und Vertreter verschiedener politischer Ebenen und Sektoren zu einem Runden Tisch „Bewegung und Gesundheit“ zusammen, an dem Prof. Dr. Pfeifer als Vertreter des WHO-Kooperationszentrums teilnimmt. „Ich freue mich, dass das Bundesministerium für Gesundheit mit dem Runden Tisch einen Austausch über politische Sektoren hinweg fördert, und bringe dort gerne unsere vielfältigen Erfahrungen ein. Besonders wichtig ist aus meiner Sicht, bestehende Aktivitäten besser zu vernetzen und Synergieeffekte zu nutzen, beispielsweise durch die Schaffung eines Nationalen Zentrums für Bewegungsförderung“, sagt Prof. Klaus Pfeifer.

Blandina Mangelkramer, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Der Eisregen kann zu vielen Problemen. Sicher ist, gar nicht erst rauszugehen und die Glätte zu meiden. Senioren und gangunsicheren Menschen ist dringend empfohlen, bei Glatteis zuhause zu bleiben. Die Folgen eines Sturzes können Schädel-Hirntraumata oder Oberschenkelhalsbrüche sein. Fahrradfahrer lassen ihr Rad besser stehen. Wenn es sich aber nicht vermeiden lässt, nach draußen zu gehen, brauchen Fußgänger Techniken und Hilfsmittel, um auf den Beinen zu bleiben.

Wenn Sie sich bei Glätte auf zwei Beinen fortbewegen, sind Konzentration und etwas Köperbeherrschung erforderlich. Auf dem Bürgersteig ist es am sichersten, sich möglichst nah an der Häuserwand entlangzubewegen, um gegebenenfalls Halt zu finden. Ideal ist ein Geländer oder ein Zaun, an dem Sie sich schnell abfangen können, wenn Sie ins Rutschen kommen.

Ganz entscheidend ist die Gangart. Ein Vorbild für den sicheren Gang auf Glatteis ist der Pinguin. Seine Körper- und Fußhaltung ist perfekt an die Fortbewegung auf Eis angepasst.

Es ist wichtig, langsam und mit kleinen Schritten eher zu watscheln als zu gehen. Den Fuß sollten Sie nicht nur mit der Ferse, sondern komplett beziehungsweise flach aufsetzen. Sie sollten ihn außerdem leicht nach außen drehen, um das Körpergewicht auch zur Seite zu verteilen. Da es generell besser ist, nach vorne zu fallen als auf das Steißbein, den Rücken oder gar den Hinterkopf, sollten Sie den den Oberkörper vorwärts neigen. So können sie sich mit den Händen und notfalls mit den Knien abfangen. Solche Stürze sind in der Regel ungefährlicher.

Wenn noch genug Reaktionszeit besteht, ist es ideal, halten Sie sich beim Fallen die Unterarme und die gestreckten Hände vors Gesicht, um Brüche von Handgelenk oder Nase zu vermeiden.

Wer die Judorolle beherrscht, hat hier klare Vorteile: Rollen Sie sich über die Hand, den ganzen Arm und die Schulter ab und machen Sie somit eine komplette Rolle vorwärts. Falls Sie trotz aller Vorsicht doch nach hinten stürzen, sollten Sie sich ebenso ganz rund machen, um abzurollen.

Auch die richtige Ausrüstung hilft gegen das Schlittern. Festes, flaches Schuhwerk mit möglichst viel Profil ist rutschfester als Schuhe mit glatten Sohlen oder gar dünnen Absätzen. Wer beruflich schickes Schuhwerk anziehen muss, wechselt die Schuhe einfach im Büro.

Sie können Ihre Schuhe auch mit sogenannten Schuh-Spikes aufrüsten. Das sind in der Regel Überzüge aus Gummi, die eine Sohle mit Metallkrallen haben. Sie sind leicht zu befestigen und schützen gut vor dem Ausrutschen.

Ein paar dicke Wollsocken oder Einkochgummis, die über die Schuhe gezogen werden, haben ebenfalls eine Anti-Rutsch-Wirkung. Auch unter die Sohlen geklebte Heftpflaster, sollen das Ausrutschen mindern.

Quelle: Pressemeldungen von WetterOnline.

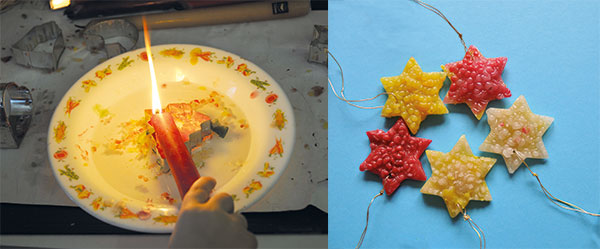

Sammeln Sie Kerzenstummel nach Farben sortiert!

Kerzenreste, leere Flaschendeckel aus Metall

Kerzenreste, Schale, Wasser, Ausstechförmchen, Nadel, Faden

Diesen Artikel haben wir aus folgendem Buch entnommen:

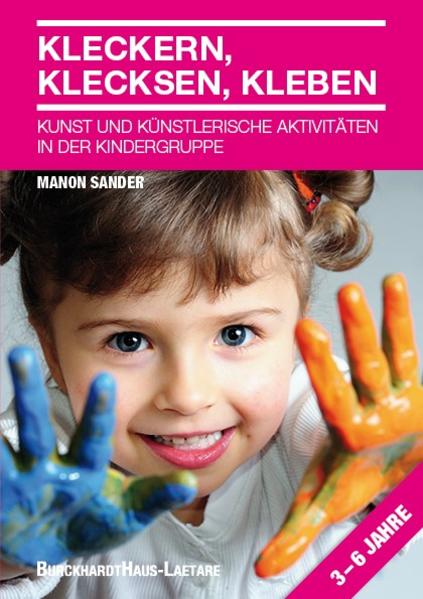

Kleckern, Klecksen, Kleben

Künstlerische Aktivitäten in der Kindergruppe

Sander, Manon

Burckhardthaus-Laetare

ISBN: 9783944548197

176 Seiten, 7,95 €

Backofen auf 190° C vorheizen. Backblech einfetten.

Butter, Zucker und Honig in einen Topf geben und bei niedriger Temperatur kochen. Die ganze Zeit dabei rühren, bis alles geschmolzen ist.

Mehl, Zimt und Backpulver verrühren, die Zucker-Honig-Mischung und das Ei hinzufügen. Erst mit dem Löffel umrühren und dann durchkneten. Den Teig dann für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Arbeitsfläche und Nudelholz mit Mehl bestäuben und dann den Teig ungefähr einen halben Zentimeter dick ausrollen. Formen ausschneiden oder ausstechen.

Die Lebkuchen auf das Backblech legen und den restlichen Teig wieder neu ausrollen. Muster einritzen oder die Korinthen hineinstecken.

Alternativ können sie auch Lebkuchenmänner ausschneiden, eine Vorlage dazu finden Sie hier zum Download.

Zehn bis 15 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.

Denken Sie daran, den Teig genauso dick auszurollen, wie es im Rezept angegeben ist. Wird er dünner, dann besteht beim Backen die Gefahr, dass er verbrennt.

Die Lebkuchen brechen dann auch leichter und schneller. Wenn Sie zu dick sind, dann backen sie nicht richtig durch.

Kinder drücken sich sehr gern überall die Nasen platt, wo sie etwas beobachten können. Leider sind Backöfen dazu nicht geeignet. Selbst wenn das Glas so isoliert ist, dass es nicht heiß wird, kann an irgendwelchen Stellen immer Hitze entweichen und natürlich wenn die Kinder die Tür aufziehen. Darum bringen Sie ihnen von Anfang an bei, dass ein Backofen heiß ist und man ihn nur vorsichtig anfassen darf. Ein Zeichen dafür, dass der Ofen heiß ist oder gerade heiß wird, kann das eingeschaltete Licht sein. So verstehen die Kinder schnell und einfach, dass sie die Scheibe nicht anfassen dürfen.

Zu Weihnachten stellt sich die Frage, was man wem schenken sollte. Plätzchen kann man verschicken oder Marmelade, die noch an den letzten Sommer erinnert oder eben diese Lebkuchenmänner und Lebkuchenfrauen. Ganz wichtig dabei ist die richtige Lagerung. Die Lebkuchenfiguren sind, wie andere Lebkuchen auch, drei bis vier Monate haltbar, wenn man sie richtig lagert. Lebkuchen muss, bevor er verpackt wird, richtig auskühlen. Das ist nach ein bis zwei Tagen der Fall. Danach sollten die Lebkuchen in einer verschließbaren Blechdose gelagert werden. Auf den Boden der Dose und zwischen die einzelnen Lebkuchenschichten sollten Sie Butterbrotpapier legen. Auch über die oberste Schicht sollten Sie noch ein Blatt legen. Sollte der Lebkuchen zu hart sein, so können Sie für zwei Stunden einen frisch angeschnittenen Apfel mit in die Dose legen. Dadurch werden die Lebkuchen wieder weicher!