Wissenschaftler weisen langfristigen Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft nach

Die von der Bundesregierung beschlossene Kindergrundsicherung hat trotz erheblicher Schwächen deutliche positive Effekte sowohl für benachteiligte Kinder und ihre Familien als auch für Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt. Das zeigt eine neue Studie der Wirtschaftswissenschaftler Prof Dr. Tom Krebs und Prof. Dr. Martin Scheffel, die von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird.

Kurzfristig sinkt die Armut im Land

Wenn laut Studie rund 1,5 Millionen Kinder mehr als bisher ihnen zustehende Leistungen auch wirklich erhalten und sich die finanzielle Lage ihrer Familien verbessert, sinkt die Kinderarmut nach Einführung der Kindergrundsicherung relativ rasch um knapp zwei Prozentpunkte. Das entspricht rund 282.000 Kindern, die nicht mehr unterhalb der Grenze der Armutsgefährdung (Haushaltseinkommen von höchstens 60 Prozent vom mittleren Nettoeinkommen in Deutschland) leben müssen.

Bedeutsame langfristige Effekte

Noch bedeutsamer sind demnach langfristige Effekte, die die Forscher aus gut gesicherten Erkenntnissen der Bildungsforschung ableiten: Ein erheblicher Teil der Kinder aus Familien, die durch die Grundsicherung finanziell bessergestellt werden, erreicht später höhere Bildungsabschlüsse. Im Jahr 2050, auf das die Ökonomen ihre Modellberechnungen beziehen, wäre die Zahl der Personen in Deutschland, die ein mittleres bis höheres statt einem niedrigen Bildungsniveau haben, dadurch um 840.000 höher als in einem Szenario ohne Grundsicherung.

Nach Abschluss der Ausbildung können viele dieser Personen höher qualifiziert, besser bezahlt und besser abgesichert arbeiten. Das verbessert die Situation der direkt betroffenen heutigen Kinder spürbar: Die so genannte „Chancenlücke“, die benachteiligte Kinder mit Blick auf ihr zu erwartendes Lebenseinkommen haben, wird durch die langfristige Wirkung der Kindergrundsicherung bis 2050 um 6,8 Prozentpunkte reduziert. Das entspricht einem Rückgang der Chancenungleichheit um gut 15 Prozent.

Gesellschaft und Wirtschaft profitieren

Auch Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt profitieren. So steigt die Beschäftigung spürbar: 2050 liegt das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsvolumen, umgerechnet auf Vollzeitstellen („Vollzeitäquivalente“), um rund 155.000 Stellen höher als ohne Einführung einer Kindergrundsicherung.

Die gesamtwirtschaftliche Produktion wächst ebenfalls stärker: 2050 ist sie als Folge der Grundsicherung um 11,3 Milliarden Euro höher als in einem Szenario ohne deren Einführung. Die Zahl der Erwerbspersonen, die unter der Armutsgefährdungsgrenze leben müssen, liegt 2050 um gut 841.000 niedriger als in einem Szenario ohne Kindergrundsicherung, was einer Reduzierung der Armutsquote für Erwerbspersonen um gut 1,8 Prozentpunkte entspricht. Die Zahl der armutsgefährdeten Kinder ist 2050 mit Kindergrundsicherung um 440.000 niedriger als ohne, was einem Rückgang bei der Kinder-Armutsquote um knapp drei Prozentpunkte entspricht.

Die Summe der Steuern und Sozialabgaben wächst

Durch diese positiven Effekte wächst auch das Aufkommen an Steuern und Sozialabgaben stärker als ohne die Reform. Daher übersteigen ab 18 Jahren nach Einführung die zusätzlichen Einnahmen der öffentlichen Hand die jährlichen Ausgaben für die Kindergrundsicherung. „Die Kindergrundsicherung ist nicht nur ein effektives Instrument zur Bekämpfung von Kinderarmut, sondern auch gut für die Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen“, lautet das Fazit der Forscher.

Makroökonomisches Modell

Tom Krebs, Professor für Makroökonomie an der Universität Mannheim, und Martin Scheffel, VWL-Professor an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management in Bonn, nutzen ein makroökonomisches Modell, mit dem sie die gesamtwirtschaftlichen langfristigen Auswirkungen einer Kindergrundsicherung kalkulieren können. Dabei legen sie den Schwerpunkt bei den langfristigen Bildungseffekten, denn aus der Forschung ist gut belegt, dass im Durchschnitt mit größeren finanziellen Möglichkeiten eines Haushalts auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Kinder höhere Bildungsabschlüsse erwerben. Dieser Zusammenhang lässt sich auf Basis der bildungsökonomischen Forschung zu „Bildungsrenditen“ und des repräsentativen sozio-ökonomischen Panels (SOEP) für Deutschland abschätzen. Für ihre Kalkulationen setzen Krebs und Scheffel konservativ einen Wert an, der „am unteren Ende“ der dabei möglichen Spannweite liegt. Für die Berechnung der Effekte wählen die Wissenschaftler das Jahr 2050, weil sich dann auch für heute sehr junge Kinder prognostizieren lässt, wie ihre Arbeitsmarktsituation nach Abschluss der Ausbildung aussehen wird.

Vorsichtig geschätzt

Bei der Modellierung der zukünftigen Wirkungen beziehen die Forscher auch den – insgesamt kleinen – Effekt ein, dass einige der heutigen Eltern ihre schlecht bezahlte Erwerbsarbeit reduzieren, wenn die Familie durch die Kindergrundsicherung etwas mehr Geld zur Verfügung hat. Die kurzfristige Steigerung des privaten Konsums in Deutschland durch erhöhte Haushaltseinkommen beziehen sie hingegen nicht ein. „In diesem Sinne bietet die Studie eine vorsichtige Abschätzung (untere Grenze) der positiven Effekte der Kindergrundsicherung“, schreiben Krebs und Scheffel daher.

Die Wissenschaftler gehen in ihrer Modellrechnung von den aktuell im Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltenen finanziellen Größen für die Kindergrundsicherung aus: Für jedes Kind wird ein Garantiebetrag von 250 Euro im Monat gezahlt. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien gibt es darüber hinaus einen Zusatzbetrag von maximal 247 bis 361 Euro monatlich, je nach Alter.

Neben einigen Fortschritten erhebliche Defizite

Dieser Zusatzbeitrag wurde im vergangenen Herbst in einer Bundestagsanhörung von verschiedenen Expert*innen als nicht „armutsfest“, da zu niedrig kritisiert. Auch Prof. Dr. Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, konstatiert in ihrer Stellungnahme neben einigen Fortschritten erhebliche Defizite: „Es ist begrüßenswert, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ein Schritt in die Richtung einer Kindergrundsicherung gegangen wird, in der viele Leistungen für Kinder und Jugendliche in einem Instrument zusammengeführt werden. Die aktuell genannten Vorhaben entsprechen aber eher einer Verwaltungsreform als einer echten Kindergrundsicherung.“

Positive Effekte durch Verwaltungsvereinfachung

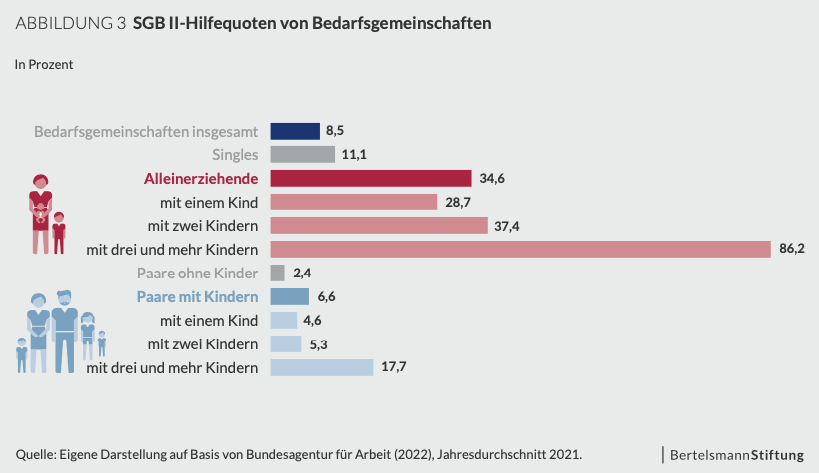

Dass selbst diese „Rumpfversion“ einer Grundsicherung in Krebs´ und Scheffels Modellrechnungen deutlich positive Effekte erzeugt, hat denn auch in erster Linie mit der prognostizierten Wirkung der Verwaltungsvereinfachung zu tun. Im aktuellen System scheitern viele Eltern daran, etwa den Kinderzuschlag zu beantragen als einkommensabhängige Leistung für Familien, die zwar ein niedriges Einkommen haben, aber kein Bürgergeld bekommen. Nach Schätzungen der Bundesregierung gibt es derzeit rund 2,3 Millionen Kindern, bei denen die Eltern Anspruch auf Kinderzuschlag haben. Aber Ende 2022 wurde nur für 800.000 von ihnen die Leistung auch wirklich bezahlt. Diese Zahl stieg bis Herbst 2023 um rund 200.000. Oft, weil die öffentliche Debatte um die Kindergrundsicherung Eltern mit Anspruch auf den Zuschlag dafür sensibilisierte, dass sie diesen aktiv beantragen müssen, schätzen die Forscher, die darin gewissermaßen eine positive Vorabwirkung der Reform sehen.

Durch die mit der Einführung der Grundsicherung avisierte Vereinfachung, durch die Digitalisierung des Antragsverfahrens und vor allem durch den „Kindergrundsicherungs-Check“, bei dem der zuständige Familienservice automatisch prüft, ob eine Familie Anspruch auf den Zusatzbeitrag der Kindergrundsicherung hat, werde sich das weiter fundamental verbessern, erwarten Krebs und Scheffel: Wenn so „aus der Holschuld der Bürger*innen eine Bringschuld des Staates“ werde, könnten fast alle Kinder das ihnen zustehende Geld bekommen – und daraus die berechneten individuellen und gesamtwirtschaftlichen Verbesserungen bei Bildung, Beschäftigung, Wirtschaftsleistung und Armutsbetroffenheit entstehen.

Kindergrundsicherung hat großes Potenzial

WSI-Direktorin Kohlrausch attestiert der Kindergrundsicherung ebenfalls ein großes Potenzial, die bislang enorme Lücke beim Abruf der Leistungen für Kinder zu schließen. „Wichtig ist, dass die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes die Zugänge berechtigter Familien tatsächlich erleichtert und alle Familien tatsächlich das erhalten, was ihnen rechtlich zusteht. Die Kindergrundsicherung ist eine große Chance und die Studie zeigt, dass nicht nur die jeweiligen Empfänger*innen, sondern die Gesellschaft als Ganzes von angemessenen Sozialleistungen profitiert. Sie sind eine gute Investition in die Zukunft.“

Die Armut senken und die Chancengleichheit erhöhen

Das betonen auch die Studienautoren Krebs und Scheffel: „Konkret trägt die Reform dazu bei, die Armut zu senken und die Chancengleichheit zu erhöhen“, schreiben die Wissenschaftler im Fazit ihrer Untersuchung. Dabei heben sie auch die prognostizierte langfristige Reduzierung der „Chancenlücke“ hervor, die sie beziffern, indem sie das durchschnittliche Lebenseinkommen eines Kindes mit geringqualifizierten Eltern mit dem vergleichen, das ein Kind aus einer durchschnittlich qualifizierten Familie erzielen kann. Ohne Kindergrundsicherung ist eine Lücke von gut 44 Prozent zu erwarten, mit Kindergrundsicherung von gut 37 Prozent – ein Rückgang um knapp 7 Prozentpunkte oder gut 15 Prozent.

„Neben diesen positiven Verteilungseffekten zahlt sich diese Reform in der langen Frist auch fiskalisch aus“, konstatieren die Wissenschaftler angesichts eines prognostizierten „fiskalischen Break Even“ 18 Jahre nach Einführung der Grundsicherung. Und das, obwohl sie für das aktuell vorliegende Konzept der Kindergrundsicherung mit etwas höheren Ausgaben rechnen als die Bundesregierung: 2,75 Milliarden Euro im Jahr, wovon 500 Millionen auf die Verwaltung entfallen.

Weitere Informationen

Tom Krebs, Martin Scheffel

Auswirkungen der Kindergrundsicherung auf Armut, Beschäftigung und Wachstum., WSI Study Nr. 36, März 2024.