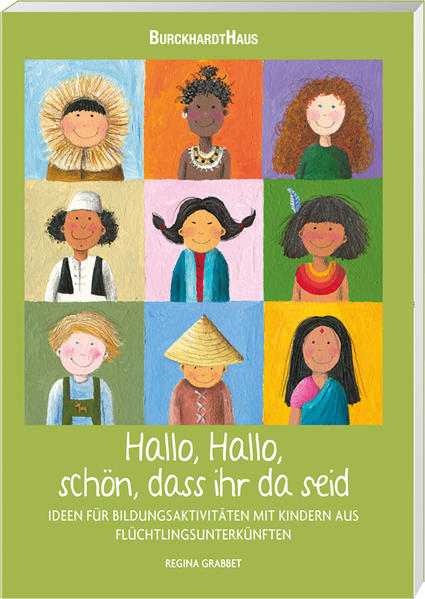

Vom Umgang mit Sprachproblemen – Spiele für die Sprachbildung

Viele Menschen, mit denen ich mich über die Aktivitäten mit den Flüchtlingskindern unterhalten habe, fragen mich, wie wir mit den Sprachproblemen zurechtkommen. Natürlich gibt es Probleme bei der Verständigung. Allerdings führt dies mitunter auch zu kuriosen und lustigen Situationen.

Wir machen uns durch Mimik und Gestik verständlich. Dadurch kommt es oft zu lustigen Situationen, in denen wir viel miteinander lachen. Außerdem lernen die Kinder sehr schnell die deutsche Sprache. Auch die Erwachsenen wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen.

So entwickeln sich die Möglichkeiten der Verständigung. Auf Ausflügen wollten die Kinder wichtige Worte, die wir ihnen unterwegs vermittelt haben, gleich auf mein Mobiltelefon sprechen. Ein Junge aus Syrien, der sich erst seit zwei Wochen in Deutschland aufhielt, sprach die Worte „Nicht rumlaufen … hinsetzen! Sonst gefährlich!“ in mein Handy. Ich habe sie bis heute nicht gelöscht.

Die Sprachprobleme sind nicht wirklich das größte Hindernis. Wir können sie durch viel Fantasie, pantomimische Kreativität, Humor, situative Flexibilität und Beziehungsaufbau überwinden. Außerdem ist die Entwicklung der Sprachkompetenz der Kinder und Erwachsenen in Bezug auf das Erlernen der deutschen Sprache ein Prozess, der Zeit braucht. Wenn wir bei den vorgeschlagenen Sprachförderspielen auch die Eltern einbeziehen, kann das viel Freude bringen und wir haben alle etwas davon.

Sprache als Motor für die Identitätsentwicklung des Kindes

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Kinder sind empfänglich für Signale, für Klangfarben, Laute, und Sprechmelodien. Gerade Kinder aus Syrien, Eritrea, Albanien, Afghanistan, Russland, denen die deutsche Sprache fremd ist, erahnen, durch die Art, wie wir unsere Information vermitteln, oft, was wir ihnen mitteilen möchten.

Die Sprachmelodie, die Art der Betonung, der Klang unserer Stimme, Mimik und Gestik spielen hierbei eine Rolle. Es ist erstaunlich, wie viel die Kinder so verstehen können, obwohl wir mit ihnen in deutscher Sprache sprechen, die sie noch nicht verstehen.

Die nonverbale Sprache ist Kommunikation in Handlungsprozessen. Auch bei der verbalen Kommunikation sollte Sprache in Handlungsprozesse eingebunden sein. Erst dann begreift das Kind die Bedeutung der Worte. Deshalb ist in der Sprachentwicklung von Kindern auch das begleitende Sprechen bei Handlungen so wichtig.

Ein sprachliches Trainingsprogramm sollte in kulturelle und soziale Kontexte eingebunden sein. Wichtig ist, dass Kinder spüren, dass Erwachsene sich dafür interessieren, was sie denken. Oft habe ich mir bei Spielen mit Kindern aus den Unterkünften gewünscht, ihre Sprache sprechen zu können, denn ich möchte ihre Gefühle verstehen und ihre Gedanken teilen.

Meist haben die Kinder einen großen Wunsch danach, sich zu verständigen. Wichtig ist, dass wir ihnen bei ihren Bemühungen Aufmerksamkeit schenken und ihre Versuche, sich in deutscher Sprache auszudrücken, mit Wertschätzung begleiten.

Die Kinder lernen die deutsche Sprache am Besten über Sinneserfahrungen. Wenn sie etwa einen Apfel anfassen, riechen und schmecken und dabei immer wieder das Wort „Apfel“ hören, werden sie das Wort für dieses runde, leckere Nahrungsmittel eher in ihren Gehirnzellen abspeichern, als wenn sie vor einem abstrakten Arbeitsblatt eines Sprachförderprogramms sitzen.

Bei der Sprachentwicklung brauchen Kinder persönliche Aktivität. Sie sollten die Möglichkeit der aktiven Teilnahme haben und nicht nur passiv partizipieren.

Begriffe ermöglichen dem Kind „Denkoperationen“ – Sprache leitet Denken ein, verknüpft Erinnerungen mit der Gegenwart. Sprache ermöglicht es, Gefühle auszudrücken. In Kitas und auch in der Kinderbetreuung in den Flüchtlingsunterkünften ist die Sprachförderung, die Unterstützung sprachlicher Bildungsprozesse, ein ganz wichtiger Schwerpunkt.

In der Kita kann die Sprachvielfalt noch besser genutzt werden als in den Unterkünften. Denn in letzteren fehlen die Kinder, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Deshalb ist es so wichtig, auch den Kindern in den Unterkünften, die keinen Kitaplatz haben, den Kontakt zu deutschen Kindern zu ermöglichen. Wir sollten sprachlicher Vielfalt mit Respekt begegnen. Nur so erfahren Kinder mit Migrationshintergrund, dass sie mit ihrer Familiensprache auch dazu gehören.

Die Sprache ist Motor für die Identitätsentwicklung des Kindes. Auch außerhalb der Familie sollte das Kind die Möglichkeit haben, sich verständigen zu können.

Das Wechselspiel von kognitiver und interaktiver Entwicklung ist wichtig für die Sprachkompetenz. Wenn die Flüchtlingskinder die Erfahrung machen, dass ihre Sprache nicht ausreicht, um sich auszudrücken und zu verständigen, bemühen sie sich, alles zu tun, um die deutsche Sprache zu lernen.

Mit der ersten Sprache hat das Kind wichtige Schritte beim Aufbau seiner Identität bewältigt. Viele Erzieherinnen und Erzieher in Kitas fordern, dass Eltern mit Migrationshintergrund mit ihren Kindern Deutsch sprechen sollten. In den Flüchtlingsfamilien bemühen sich Eltern um die deutsche Sprache. Das ist für sie jedoch nicht einfach, da wenige Deutschkurse angeboten werden. Daher ist es wichtig, die Eltern wenn möglich bei den Aktivitäten zur Sprachförderung der Kinder mit einzubeziehen.

Aus der Sprachforschung ist bekannt, dass Kinder, die ihre Erstsprache beherrschen, weniger Schwierigkeiten beim Erwerb der Zweitsprache haben. Das Erlernen einer Zweitsprache ist ein kreativer Prozess. Zu Beginn ist zu beobachten, dass die Kinder, die Deutsch als Zweitsprache lernen, im Satz Wörter auslassen, die wenig Informationen enthalten. Das Kind reduziert oft die Vielfalt in den Wortformen auf einige wenige und erleichtert sich auf diese Weise den Einstieg in die neue Sprache.

Natürlich ist die Basis des Konzeptes der situativen Sprachförderung, die Verknüpfung der Erfahrungen im Alltag mit den sprachlichen Übungen der Kinder, ihre Erlebnisse durch Sprache auszudrücken. Dieses sprachliche „Situationslernen“ der Kinder ist schon für Mitarbeiter in der Kita nicht einfach. Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kinderbetreuung ist der Ansatz noch schwieriger umzusetzen.

Da dieser Ansatz jedoch sehr sinnvoll ist, finden Sie hier einige Ideen für gezielte Aktivitäten zur Sprachförderung, die Ihnen die Vermittlung erleichtern sollen:

Sprachspiele zur Sprachförderung

Das Spiel mit der Phantasiesprache

Es ist ein schönes Gefühl für Kinder, die unterschiedliche Sprachen sprechen, sich auf eine gemeinsame Ebene zu begeben. Für ein Spielerlebnis dieser Art, schaffen wir einfach eine Phantasiesprache.

Der Spielleiter zeigt, wie es geht: Er drückt ein Bedürfnis aus. So hat er etwa Durst und möchte, dass ihm jemand etwas zu Trinken gibt. Er wählt nun erfundene Laute und sagt zum Beispiel: „Makasabadu-mokilu-dobade-schomilu!“, oder Ähnliches und zeigt dabei mit Mimik und Gestik, was er möchte.

Auch mit der Betonung seiner Stimme unterstreicht er sein Bedürfnis. Wer glaubt, herausgefunden zu haben, was der Mitspieler mit der lustigen Sprache möchte, bringt es ihm. Vielleicht unterhalten sich die beiden noch ein wenig in der Phantasiesprache. Auf jeden Fall bedankt sich der Spieler, dessen Wunsch erfüllt wurde, überschwänglich. Wer möchte, äußert dann ein anderes Bedürfnis in seiner individuellen Phantasiesprache.

Kinder mit Migrationshintergrund, ohne Kenntnisse der deutschen Sprache, sind häufig in der Situation, dass sie ihre Bedürfnisse zunächst in ihrer eigenen Sprache äußern und froh sind, wenn sie verstanden werden.

In einer Kita mit deutschen Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund, können sich die deutschen Kinder durch das Spiel besser in die anderen Kinder hineinversetzen.

Das Spiel mit Gegenständen aus Kartons

In Kartons oder Koffer haben wir verschiedene Gegenstände, darunter auch Lebensmittel, gepackt, die im täglichen Leben wichtig sind. Geheimnisvoll nehmen wir nun, vielleicht nachdem wir ein Lied gesungen haben, einen Gegenstand aus dem Karton, zum Beispiel eine Tasse. Wir benennen den Gegenstand und alle wiederholen das Wort.

Wir wiederholen das so oft, bis wir das Gefühl haben, dass jedes Kind den Gegenstand kennt. Dann kommt der nächste Gegenstand dran, etwa ein Teller, ein Löffel, eine Zahnbürste, … Wenn alles wieder im Karton ist, holen wir einen der Gegenstände heraus und tun so, als wüssten wir nicht, wie er heißt. Die Kinder helfen uns weiter und wir freuen uns darüber.

Dann folgen drei weitere Gegenstände, die wir nacheinander aus dem Karton holen. Je nach Alter sind zehn bis zwanzig Gegenstände im Karton. Wir sollten dieses Spiel öfter wiederholen. Die Kinder können die Gegenstände auch auf ein Blatt Papier malen. Sie können auch ein Blatt vorbereiten, auf dem die Gegenstände abgebildet sind. Nach dem Spiel gehen wir dann alle Wörter noch einmal durch. Die Kinder sind stolz auf jedes Wort, das sie können und sprechen die Worte auch oft mit dem Zettel in der Hand ihren Eltern vor.

Wenn die Kinder die Wörter kennen, erzählen wir eine Geschichte, in der die Wörter vorkommen. Dazu holt immer eines der Kinder den passenden Gegenstand zum Wort heraus.

Wenn wir das Gefühl haben, dass die Worte den Kindern bekannt sind, tauschen wir die Gegenstände im Karton gegen andere aus. Wichtig ist, dass wir uns dabei Zeit lassen und wirklich immer nur einen Gegenstand herausnehmen, damit wir die Kinder nicht überfordern. Auch die Wiederholung ist sehr wichtig. Wir können das Spiel mit Lebensmitteln, Kleidungsstücken, Gebrauchsgegenständen und vielen anderen Dingen spielen. Auch eine Handpuppe kann zum Einsatz kommen. Sie stellt die Dinge lustig und spielerisch vor und tut dann vielleicht so, als habe sie die Worte vergessen.

Wir lernen Deutsch mit unserer Sockenpuppe

Einzelne Socken können wir im Freundes- und Bekanntenkreis sammeln oder in günstigen Geschäften kaufen. Nun gestalten die Kinder die einzelnen Socken bunt, mit Wollresten, Knöpfen, Pappe, Glitzerfäden, Filzstiften und anderem.

Jedes Kind hat somit seine besondere Socke und gibt ihr einen Namen. Die Socke „wohnt“ in einem kleinen Karton, der ebenfalls beklebt oder bemalt wird. Darauf steht dann auch der Name des Kindes, dem er gehört. Die Sockenhandpuppe hilft dem Kind Deutsch zu lernen. Sie kann „Guten Tag!“ oder „Auf Wiedersehen!“ sagen, „Ich habe Hunger“ oder „Ich habe Durst.“, „Ich muss zur Toilette“ oder „Ich möchte mit dir spielen.“ Mit Hilfe der Handpuppe macht Deutschlernen Spaß.

Wenn die Socken dann schon etwas Deutsch können, unterhalten sie sich miteinander. Lustig ist auch ein Sockentheater. Wir schneiden in eine alte Decke oder ein Bettlaken Löcher. Durch diese Öffnungen können wir die Sockenpuppen stecken. Zwei Personen halten das Laken, die Kinder stehen dahinter.

Witzig ist auch, am Anfang Musik abzuspielen, zu der alle Sockenpuppen dann aus den Löchern schauen und tanzen. Danach sollten nur noch vereinzelte Sockenpuppen ihren Auftritt haben, um sich mit deutschen Worten zu unterhalten.

Das Spiel mit dem Aufnahmegerät und der Stimme

Die Kinder finden es lustig, wenn ihre Stimme aufgenommen wird und sie die Stimme dann anhören können. Dazu können Sie moderne Mobiltelefone mit Aufnahmefunktion benutzen, aber auch alte Kassettenrekorder, die es im Secondhandladen oder auf dem Flohmarkt gibt.

Wir können Kinder mithilfe von Bilderbüchern oder Bildkarten, Bilder benennen lassen. Sie sprechen dann die Worte in das Mobiltelefon. Wenn wir die Audioaufnahme abspielen, zeigen die Kinder auf das Bild zum Wort. Lassen Sie sich Zeit und stoppen Sie zwischendurch. Später können die Kinder auch Sätze sprechen.

Kinder drehen Sprachlernvideos für Kinder

Kinder hören nicht nur gerne ihre Stimme, sie sehen sich auch gern selbst in einem Video. Sehr viel Spaß hatten wir mit den Kindern, als sie sich verkleiden durften. Ein Kind verkleidete sich als Marktfrau und hatte einen Gemüsestand. Diesen hatten wir aus Kartons, einem Tisch und Körben angefertigt. Nun pries die Marktfrau einzeln das Obst und Gemüse an, hob jedes Stück hoch und benannte es.

So kann es dann auch beim Bäcker laufen, beim Maler, im Supermarkt an der Kasse, als Polizistin verkleidet, die die Verkehrsregeln erklärt, bei einem Lehrer, der Zahlen an die Tafel schreibt und benennt … Die Kinder finden es lustig, Videos zu drehen. Außerdem lässt sich die Filmarbeit nutzen, um aus der Unterkunft herauszukommen, wenn die Kinder etwa im Zoo die Tiere benennen und filmen, am Hafen Spannendes entdecken oder im Park die Pflanzen oder Bäume identifizieren.

Kinder machen gern Spaß, deshalb können wir beim Drehen der Videos auch lustige Sachen einbauen. Ein integratives Projekt wird daraus, wenn deutsche Kitakinder diese Videos für Kinder drehen, die Deutsch lernen. Die Videos sollten wir so aufnehmen, dass sie später über einen Beamer, einen Fernseher oder Computerbildschirm den Kindern zum Lernen gezeigt werden können.

Auf den Tisch des Hauses

Die Kinder sitzen vor einem Tisch. Ein Spieler fängt an und sagt: „Auf den Tisch des Hauses bitte.“ Und dann nennt er einen Gegenstand, der im Raum ist und geholt werden muss, etwa ein Glas, ein Papier, eine Puppe. Wer zuerst den Gegenstand auf den Tisch gelegt hat, darf sich als Nächster einen Gegenstand auf den Tisch wünschen.

Geräusche-Memo

Die Kinder bilden Paare. Wir teilen jedem Paar ein Geräusch zu (etwa Tiergeräusche). Die Kinder verteilen sich im Raum. Zwei Kinder warten vor der Tür. Wenn sie wieder im Raum sind, hören sie sich das Geräusch von jedem Kind an und ordnen die Paare zu.

Funkerspiel

Jedes Kind bekommt eine Zahl. Der Funker beginnt. Er hält sich die Daumen beider Hände an die Stir nseiten und wedelt mit den Händen. Dabei sagt er: „Der Funker funkt (eine Zahl)“, zum Beispiel 3. Die „3“ muss nun ebenfalls mit den Händen an der Stirn wedeln und einer anderen Zahl zufunken. Wer nicht aufpasst, muss ausscheiden.

Wer die falsche Zahl sagt oder eine Zahl sagt, die schon ausgeschieden ist, ist auch raus. Wer bleibt übrig? Das Spiel wird nach einiger Übung immer schneller gespielt.

Reifen und Bänder

Aus Draht biegen wir einen Kreis, umwickeln ihn und befestigen Bänder daran. Alle halten sich daran fest und bewegen sich rechts und links herum zur Musik.

Ja und Nein

Die Kinder malen sich eine Ja- und eine Nein-Karte. Wir stellen nun einzelnen Kindern Fragen, etwa: „Bist du ein Junge?“ Das Kind zeigt darauf seine Ja- oder Nein-Karte. Wir überprüfen, ob das Kind richtig geantwortet hat. Wenn es falsch liegt, geben wir eine Erklärung durch Bilder, Mimik und Gestik.

Wir können etwa auch fragen: „Ist das eine Banane?“, und dem Kind einen Apfel zeigen. Das Kind entscheidet nun, ob es die Bezeichnung für richtig hält.

So lernen die Kinder Worte zuzuordnen und wir bekommen einen Eindruck davon, welchen Wortschatz sie bereits haben.

Lachen verboten

Alle stehen in einer Reihe. Ein Spieler steht vor der Reihe und sagt laut: „Lachen verboten!“ Sofort sind alle ernst.

Alle, die sich das Lachen nicht ganz verkneifen können, werden „aussortiert“. Die „aussortierten“ Spieler helfen mit, lachende Mitspieler zu entdecken. Wer bleibt übrig?

Regina Grabbet