Kreativität: im Wechselspiel innerer und äußerer Prozesse

Helge Nyncke über sein Buch und eine der wichtigsten Kompetenzen für die Zukunft

Kreativität ist die Fähigkeit, Unbekanntes zu erforschen, die richtigen Fragen zu stellen, um schließlich Antworten zu finden. Einen Schritt weiter geht die Autorin oder der Autor der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Hier steht: „Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist… Das Wort Kreativität bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch vor allem die Eigenschaft eines Menschen, schöpferisch oder gestalterisch tätig zu sein.“ Und der bekannte Pädagoge Arno Stern bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt: „Kreativität ist eine Haltung im Leben, eine Fähigkeit jedwede Gegebenheit der Existenz zu meistern.“ Damit wäre Kreativität die wichtigste Kompetenz für die Zukunft.

Demnach geht es bei Kreativität darum, etwas Neues zu schaffen. Allzu oft ordnen viele von uns Kreativität nur den Küsterinnen und Künstlern zu. Weil ein Kunstwerk etwas Originäres und Neues hat, stimmt diese Behauptung zwar, wäre aber viel zu eng gefasst. Schließlich steckt auch in einer neuen Lösung für ein Problem ein kreativer Akt.

Denken können als Voraussetzung

Um wirklich kreativ sein zu können, müssen Menschen denken können. Zum einen geht es darum, eine Herausforderung zu erkennen und eigene, neue Lösungswege zu entwickeln. Diese Form des Denkens wird als divergentes Denken bezeichnet. Und um aus all diesen Möglichkeiten, den richtigen Weg zu herauszufiltern, ist konvergentes Denken notwendig. Dabei helfen auch Intelligenz und Erfahrung.

Viel Raum und wenige Vorgaben

Kindern fehlen diese noch. Sie müssen diese erst sammeln. Der Sozialpsychologe Prof. Dr. Hans-Peter Erb beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen. Er meint, dass viel Freiheit und möglichst wenig Einschränkungen die Grundvoraussetzungen für Kreativität sind. „Gibt es starke Normen oder Verbote, behindert das die Kreativität.“, erklärt er. Hinzu müssen noch ein gesundes Selbstwertgefühl und Begeisterung kommen.

Spielen und lernen

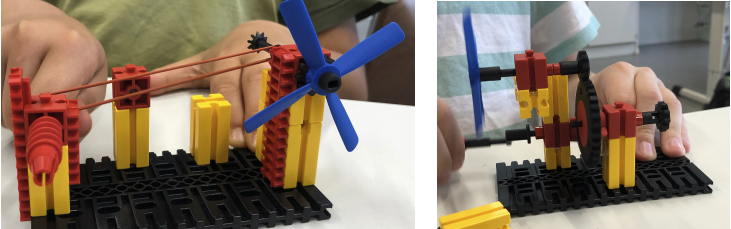

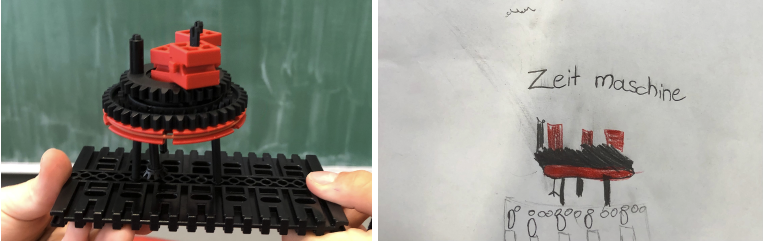

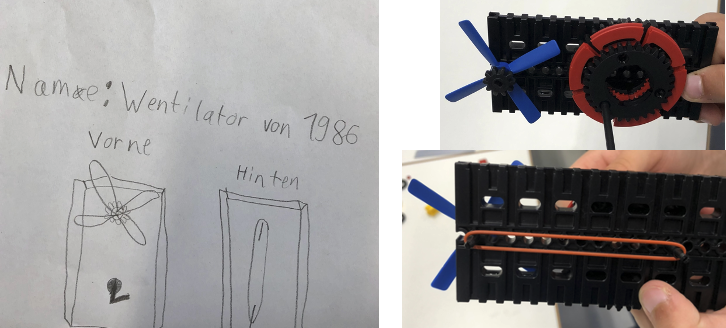

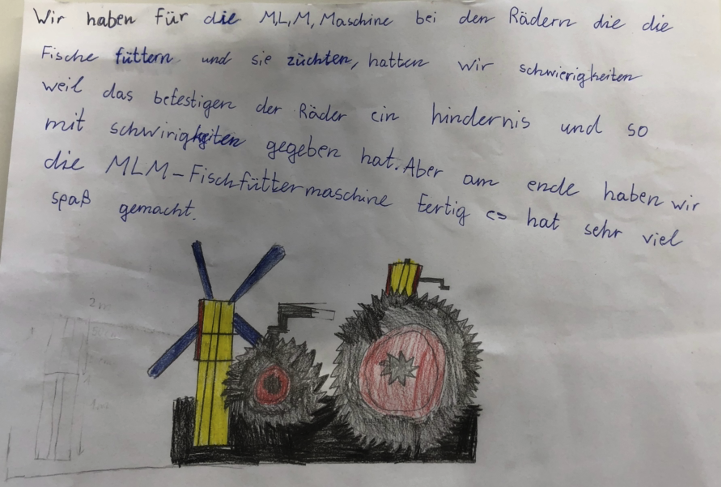

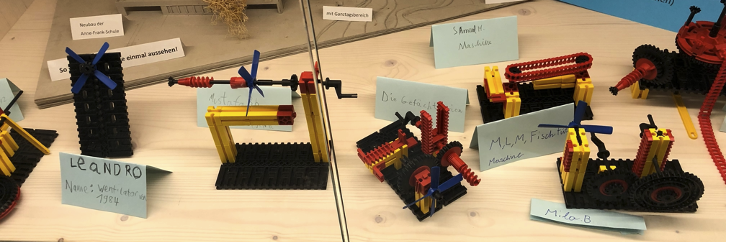

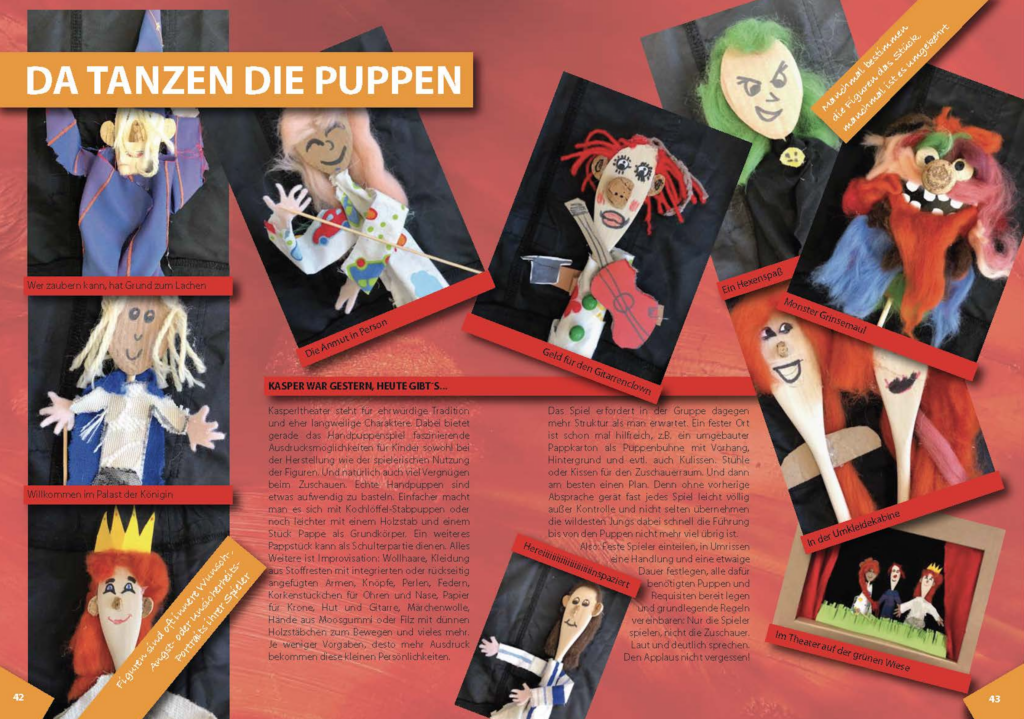

Schon wären wir wieder beim Thema „spielen und lernen“. Dieses ganzheitliche Lernen mit allen Sinnen benötigt eben viel Raum und wenige Vorgaben. Und uns, die den geschützten Raum schaffen und im richtigen Moment Impulse setzen, zu denen auch entsprechende Angebote gehören. Schritt-für-Schritt-Bastelanleitungen oder Ausmalbögen haben ihren eigenen Wert, wenn es etwa um Motorik oder die Erfahrung von Selbstwirksamkeit geht. Die Entwicklung von Kreativität fördern sie weniger.

„Was für ein großartiger Schatz!“

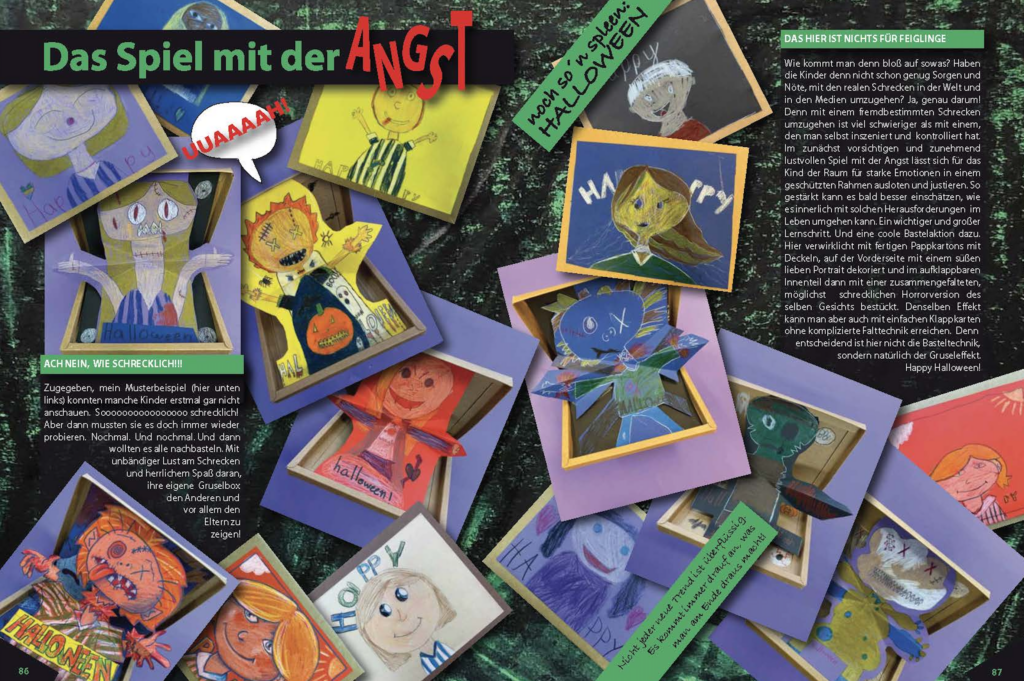

Der Illustrator Helge Nyncke zählt selbst zu den Kreativen. Eine Ausbildung zum Kreativitätspädagogen hat er ebenfalls absolviert. In seinem Buch „Kinderkunst und Kreativität berichtet Nyncke über seine Arbeit mit Kindern und gibt eine Fülle von Anregungen zu kreativen Projekten, die er mit etlichen Fotos illustriert hat. Prof. Dr. Armin Krenz würdigt dieses Buch im Kita-Handbuch mit den Worten „Endlich! Endlich ist ein Praxisbuch mit dem Schwerpunkt,Kreativität und Kinderkunst‘ erschienen, das ,Kinderkunst‘ im originären Sinne versteht und gleichzeitig ,Kreativität‘ von der ursprünglichen Bedeutung ,creare = erschaffen/ ins Leben rufen/ zur Welt bringen‘ aufgreift.“ „Was für ein großartiger Schatz!“, schließt Krenz seine Rezension ab.

Vom Newsletter zum Buch

Über die Entstehung des Buchs erklärt Nyncke im Interview (vgl. Podcast), dass das Buch letztlich aus einem Newsletter für die Eltern jener Kinder entstanden sei, mit denen er viele Jahre kreative Aktionen durchgeführt. Dafür habe er etliche Fotos und Texte gemacht. Schließlich habe er dafür ein Konzept für ein großes Buch entwickelt. Damit wolle er zu einer Bewusstseinserweiterung bei allen Menschen, die mit Kindern umgehen, beitragen. Es sei ihm wichtig, Möglichkeiten aufzuzeigen, Fenster zu öffnen, Staunen zu erregen, Neugier anzufachen, einfach Lust zu machen auf kreatives Handeln. So will er Erfahrungs- und Entfaltungsräume öffnen.

Sich beim Handeln vom Wechselspiel innerer und äußerer Prozesse leiten lassen

Kreativität bedeutet für ihn, sich beim Handeln vom Wechselspiel innerer und äußerer Prozesse leiten zu lassen. Das heiße, nicht zu sehr nur auf äußere Prozesse zu schauen und nicht zu zielgerichtet. Es gehe vielmehr darum, diese äußeren Prozesse im Wechselspiel zu sehen mit den inneren Prozessen, die sich dabei abspielen. Was habe ich für Assoziationen? Was habe ich für Ideen? Welche Entdeckungen mache ich während des Arbeitens? Wie komme ich mit Zufällen in Berührung, die mich plötzlich auf ganz neue Ideen bringen? Kreativität sei im Prinzip die Idee, diesem Wechselspiel wirklich den größten möglichen Raum zu gehen.

Anregung und Motivation in der Kindertagesbetreuung

Nyncke stellt sich sein Buch als Anregung und Motivation in der Kindertagesbetreuung vor. Denn wer sich mit dem Buch vertraut mache, komme von selbst auf unglaublich viele eigenen Ideen. „Aber er bekommt jetzt nicht die Schritt für Schritt Anleitungen, denen er einfach nur noch blind folgen müsste, sondern er bekommt eine riesige Palette von Angeboten, von Ideen, von Möglichkeiten. Ich denke mal, da wird ganz viel im Kopf selber passieren, von Erwachsenen, die für Kinder Angebote konstruieren, oder auch von Kindern, die dieses Buch durchschauen, zum Beispiel zusammen mit den Erwachsenen.“, sagt Nyncke.

Hilfestellungen, um den Zugang zu erleichtern

Dabei wären natürlich ganz viele Hilfestellungen im Buch. Etwa auch zur Beobachtung: Was passiert, wenn ich Gruppenarbeiten mache, welche für Dynamiken entstehen? Worauf muss ich Rücksicht nehmen? Womit kann ich Strukturen schaffen, die es verschiedenen Kindern ermöglichen, einen wirklich befriedigenden Einstieg zu finden und insgesamt ein tolles Gesamtkunstwerk zu schaffen? Wie sieht es wieder aus, wenn ich Einzelarbeiten mit Kindern mache? Was ist meine Rolle beim Vormachen, beim Anleiten? Wie kann ich mich da einbringen? Wie muss ich mich da zurücknehmen? „Diese pädagogischen Aspekte sind überall vorhanden und erleichtern den Zugang zum ganzen Thema.“

Beschreiben statt bewerten

Die wichtigste Botschaft für ihn, meint Nyncke, sei dabei: beschreiben statt bewerten. „Wir sind so ein bisschen dazu erzogen, Sachen sehr schnell zu bewerten. Das ist im Prinzip auch ein natürlicher Prozess… Wenn wir uns davon zu sehr vereinnahmen lassen, verhindern wir ganz viele kreative Prozesse…“. Denn wir könnten noch lange nicht abschätzen, was der Arbeitsprozess für das Kind bedeute, was daraus noch entstehen könne und was für einen Schritt das für das Kind darstelle.

„Also: beschreiben statt bewerten. Denn Kreativität entsteht eigentlich genau durch die nicht Zensur von Assoziationen, im freien Zulassen von Ideen und spontanen Impulsen und Zufälligkeiten, also sich selbst zu überraschen. Das ist eigentlich die zentrale Botschaft. Vielleicht könnten wir noch sagen, erwartet das Unerwartete, und damit beginnt einfach eine unglaublich spannende Reise, auf die sich jeder gerne mal einlassen könnte.“

Kinderkunst und Kreativität

Krickel krakel kreativ: Kunstprojekte mit Kindern „Kinder sind Künstler, wenn man sie lässt“ – davon ist Autor Helge Nyncke überzeugt. Dieses Buch stellt einfache, aber wirkungsvolle Kreativtechniken vor, die er selbst in langjähriger Projektarbeit mit Kindern erprobt und entwickelt hat. Sein kunstpädagogisches Buch zeigt auf, wie mit wenig Materialaufwand, aber viel Gespür für den kreativen Prozess, erfüllende künstlerische Arbeit mit Kindern funktionieren kann.