Der Vertrag schafft Hoffnung auf eine verbesserte Familien- und Bildungspolitik

Klar ist auch schon, welche Parteien, welches Ministerium erhalten. Das Bundesfamilienministerium wird eine Politikerin von Bündnis 90/Die Grünen übernehmen. Für die FDP übernimmt Bettina Stark-Watzinger das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

DKHW und DKSB begrüßen den Koaltitionsvertrag

Das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) und der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) sehen in dem Koalitionsvertrag eine gute Grundlage für eine modernere und sozialere Kinder- und Familienpolitik. Es sind vor allem vier Ziele, die von beiden Kinderschutzorganisationen begrüßt werden:

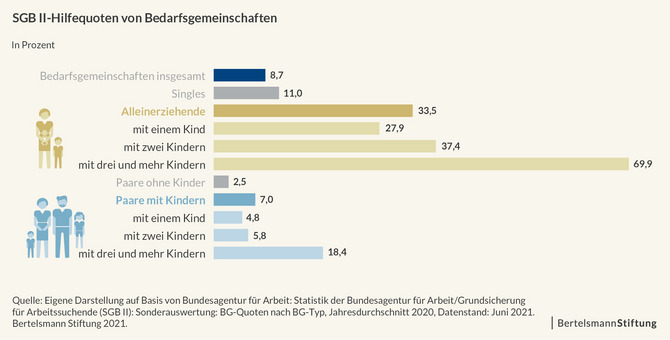

- die Einführung der Kindergrundsicherung

- die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz

- die Senkung des Wahlalters

- die Modernisierung des Familienrechts

Kindergrundsicherung

„Die Kindergrundsicherung, die der Kinderschutzbund schon seit Jahren fordert, soll noch in dieser Legislaturperiode eingeführt werden. Damit schafft der Koalitionsvertrag gute Voraussetzungen, um die Kinderarmut in Deutschland spürbar zu senken. „Die vereinbarten Eckpunkte werden im Zusammenwirken mit dem erhöhten Mindestlohn vor allem viele ‚Aufstocker‘-Familien aus dem Hartz-IV-Bezug herausholen. Das wird zur Chancengerechtigkeit vieler Kinder beitragen“, sagt Heinz Hilgers, der Präsident des Kinderschutzbunds.

Kinderrechte ins Grundgesetz

„Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz auf der Tagesordnung der nächsten Bundesregierung steht. Dies ist ein unverzichtbarer Baustein, um kindgerechtere Lebensverhältnisse und bessere Entwicklungschancen für alle Kinder zu schaffen, ihre Rechtsposition deutlich zu stärken und Kinder an den sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Mit der Aufnahme der Kinderrechte im Grundgesetz im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention besteht die große Chance, langfristig eine tragfähige Grundlage für ein kinder- und familienfreundlicheres Land zu schaffen. Hier erwarten wir von der Ampel-Koalition, dass im Gesetzgebungsverfahren eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaft stattfindet, damit in den letzten Jahren erarbeiteten fachlichen Standards angemessen Berücksichtigung finden“, erklärt Anne Lütkes, Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Herabsetzung des Wahlalters

Beide Organisationen begrüßen auch die Herabsetzung des Wahlalters für Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre. Dies sei ein wichtiger und notwendiger Schritt, um die Demokratie langfristig zu erhalten. Schließlich müsse die junge Generation die Demokratie gegen alle Angriffe von innen und außen verteidigen.

Weiterentwicklung der Jugendstrategie

„Auch die beabsichtige Weiterentwicklung der Jugendstrategie der Bundesregierung mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung ist zu begrüßen. Kinder- und Jugendbeteiligung ist in Deutschland nach wie vor ein Flickenteppich. Unabhängig vom Ort des Aufwachsens muss es allen Kindern und Jugendlichen möglich sein, ihr Recht auf Beteiligung wahrzunehmen. Ein Nationaler Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung muss die Erfahrungen aus Bund, Ländern und Kommunen in den Austausch bringen und konkrete Projekte und Maßnahmen entwickeln und umsetzen. Dabei sollte nicht vergessen werden, die Verwaltung in Ländern und Kommunen fit für das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung zu machen“, sagt Lütkes.

Kinder- und Jugendhilfe

„Wir vermissen im Koalitionsvertrag konkrete Aussagen zur Stärkung des Kinder- und Jugendhilfesystems als Ganzes. Schon vor der Corona-Pandemie war die Kinder- und Jugendhilfe vielerorts am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Länder und Kommunen haben es bislang nicht geschafft, die notwendigen Strukturen beispielsweise der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ausreichend zu finanzieren. In einem Koalitionsvertrag, der sich Zukunftsfähigkeit zum Ziel setzt, hätte deshalb auch die nachhaltige Stärkung des Kinder- und Jugendhilfesystems ganz nach vorne gehört.“

Bildungsförderung auf allen Ebenen

Insgesamt enthält der Koalitionsvertrag auch im Bildungsbereich viele interessante und hoffentlich auch umsetzbare Bekenntnisse. Hier einige Beispiele:

Klares Bekenntnis zur Inklusion

„Wir wollen allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen bieten, Teilhabe und Aufstieg ermöglichen und durch inklusive Bildung sichern. Dazu stärken wir die frühkindliche Bildung, legen den Digitalpakt 2.0 auf und machen das BAföG elternunabhängiger und bauen es für die Förderung der beruflichen Weiterbildung aus. Kinder verdienen beste Bildung. Jedes Kind soll die gleichen Chancen haben. Diese. Chancengleichheit ist aber noch lange nicht Realität. Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen, werden mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen.“

Bildungsausgaben

„Gemeinsam mit den Ländern werden wir die öffentlichen Bildungsausgaben deutlich steigern und dafür sorgen, dass die Unterstützung dauerhaft dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Mit einer Stärkung der frühkindlichen Bildung, besseren Startchancen in sozial benachteiligten Schulen, einem Digitalpakt 2.0 und einem grundlegend reformierten BAföG legen wir den Grundstein für ein Jahrzehnt der Bildungschancen.“

Bildungszusammenarbeit

„Wir streben eine engere, zielgenauere und verbindliche Kooperation aller Ebenen an (Kooperationsgebot). Die örtliche Umsetzungskraft der Schulträger, die Kultushoheit der Länder und das unterstützende Potenzial des Bundes wollen wir dafür zu neuer Stärke vereinen und eine neue Kultur in der Bildungszusammenarbeit begründen.“

Gleiche Chancen

„Wir wollen gemeinsam darauf hinwirken, dass jedes Kind die gleiche Chance auf Entwicklung und Verwirklichung hat.“

Zusammenarbeit mit Bundesländern

„Gemeinsam mit den Ländern wollen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, gemeinsam gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und Qualität, Leistungsfähigkeit und Weiterentwicklung des Bildungswesens zu stärken. Soweit erforderlich, bieten wir Gespräche über eine Grundgesetzänderung an.“

Qualitätsentwicklungsgesetz für Kitas

„Wir werden das Gute-Kita-Gesetz auf der Grundlage der Ergebnisse des Monitorings und der Evaluation fortsetzen und bis Ende der Legislaturperiode gemeinsam mit den Ländern in ein Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundesweiten Standards überführen.“

Ganztag

„Wir werden den Ausbau der Ganztagsangebote mit einem besonderen Augenmerk auf die Qualität weiter unterstützen. Mit Ländern und Kommunen werden wir uns über die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbildung und -betreuung und der qualitativen Weiterentwicklung verständigen und unter Berücksichtigung der länderspezifischen Ausprägungen einen gemeinsamen Qualitätsrahmen entwickeln.“

Bildungschancen

„Mit dem neuen Programm ,Startchancen‘ wollen wir Kindern und Jugendlichen bessere Bildungschancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern ermöglichen.“

„Wir wollen Länder und Kommunen dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. Den Mittelabruf beim Digitalpakt Schule werden wir beschleunigen und entbürokratisieren.“

Lehrerbildung

„Bund und Länder richten eine gemeinsame Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung ein, die bundesweit Fort- und Weiterbildungsangebote vernetzt, die Qualifikation von Schulleitungen unterstützt, den Austausch ermöglicht sowie die arbeitsteilige Erstellung von Fortbildungsmaterialien organisiert und fördert.“

Fachkräfte

„Gemeinsam mit den Ländern und allen relevanten Akteuren entwickeln wir eine Gesamtstrategie, um den Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern und streben einen bundeseinheitlichen Rahmen für die Ausbildung an. Sie soll vergütet und generell schulgeldfrei sein.

Mit hochwertigen Qualitätsstandards in der Kindertagesbetreuung, sorgen wir für attraktive Arbeitsbedingungen. Wir wollen die praxisintegrierte Ausbildung ausbauen, horizontale und vertikale Karrierewege sowie hochwertige Fortbildungsmaßnahmen fördern und Quereinstieg erleichtern. Umschulungen werden wir auch im dritten Ausbildungsjahr vollständig fördern.“

Den ganzen Koalitionsvertrag finden Sie hier: