Ganztag an Grundschulen stärkt Motivation und Selbstständigkeit im Schulalltag

Neue Studie zeigt: Kinder im Ganztag sind zufriedener, mobben seltener, lesen mehr und brauchen weniger elterliche Hilfe

Kinder, die eine Ganztagsschule besuchen, profitieren nicht nur schulisch, sondern auch sozial und emotional. Eine aktuelle Untersuchung von Larissa Zierow (ifo Institut, Hochschule Reutlingen) und Arnim Seidlitz (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) zeigt, dass Ganztagsangebote in der Grundschule zu einem besseren Schulklima beitragen, die Selbstständigkeit fördern und die Lernmotivation steigern.

Mehr Freude an der Schule – weniger Mobbing

Die Studie belegt, dass Kinder im Ganztag zufriedener mit ihrer Schule sind und seltener Mobbing erfahren. Der längere gemeinsame Alltag schafft Gelegenheiten, Freundschaften zu pflegen, Konflikte frühzeitig zu klären und Vertrauen zwischen Kindern und Lehrkräften aufzubauen. Das wirkt sich positiv auf das Schulklima aus und kann dazu beitragen, dass Kinder lieber zur Schule gehen und sich stärker zugehörig fühlen.

Lesen statt Nachsitzen

Auch das Lern- und Freizeitverhalten verändert sich im Ganztag deutlich. Kinder verbringen weniger Zeit mit Hausaufgaben und nutzen freie Zeiten häufiger zum Lesen oder für kreative Aktivitäten. Das entlastet Familien und stärkt die Eigenverantwortung der Kinder. Zudem berichten sie, dass sie weniger Unterstützung von ihren Eltern benötigen – ein Zeichen wachsender Selbstständigkeit.

Deutschnoten steigen – Mathe bleibt stabil

Die Auswertungen zeigen, dass sich die Deutschnoten im Schnitt verbessern, während in Mathematik keine signifikanten Veränderungen beobachtet wurden. Standardisierte Testergebnisse deuten darauf hin, dass Ganztagsschulen vor allem dann wirksam sind, wenn ihre Angebote pädagogisch gut gestaltet und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sind.

Bildungsungleichheiten bleiben – Qualität entscheidet

Die Hoffnung, Ganztagsangebote könnten soziale Bildungsunterschiede automatisch ausgleichen, hat sich in der Studie jedoch nicht bestätigt. Kinder aus weniger privilegierten Familien profitieren nicht systematisch stärker oder schwächer vom Ganztag als andere.

Das bedeutet: Der Ganztag allein gleicht keine Startnachteile aus – es kommt auf die Qualität der Angebote an. Entscheidend ist, wie Schulen ihre Zeit nutzen: ob sie Räume für individuelle Förderung schaffen, gemeinsames Lernen ermöglichen und Kindern unabhängig von ihrer Herkunft gleiche Chancen eröffnen.

Pädagogischer Mehrwert statt bloßer Betreuung

Die Forschenden sehen im Ganztag großes Potenzial, wenn er mehr ist als eine verlängerte Aufbewahrung nach dem Unterricht. Gut konzipierte Nachmittagsangebote können Selbstvertrauen, Teamfähigkeit und Lernfreude stärken – Kompetenzen, die weit über Noten hinausgehen.

Dass der Ganztag gleichzeitig die Chancen auf den späteren Besuch eines Gymnasiums leicht erhöht, ist ein zusätzlicher Effekt. Im Mittelpunkt stehen jedoch die positiven Veränderungen im Alltag der Kinder: mehr Freude am Lernen, mehr Selbstständigkeit und ein gesünderes Miteinander in der Schule.

Hintergrund der Studie

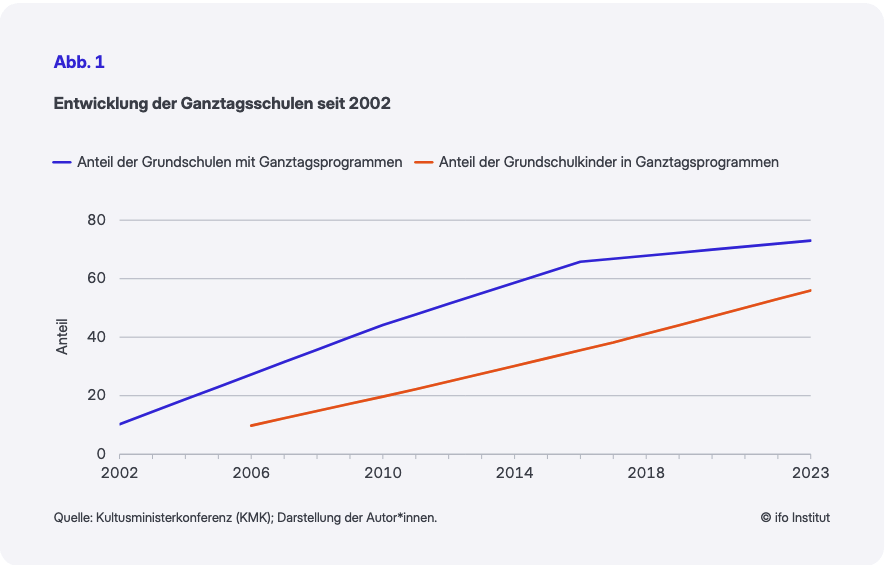

Für die Untersuchung wurden Daten der National Educational Panel Study (NEPS) mit Informationen aus dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB) verknüpft. Dieses Programm stellte zwischen 2003 und 2009 rund vier Milliarden Euro bereit, um den Ausbau von Ganztagsangeboten in Deutschland zu fördern. Der Anteil der Grundschulkinder mit Ganztagsplätzen ist seither stark gestiegen.