Kinder stärken und schützen: Ein Buch über Sexualität und Prävention

Ein empfehlenswerter Titel, der Kinder und Erwachsene sensibel ins Gespräch bringt

Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Bücher zum Themenschwerpunkt „Wie können Kinder vor sexuellen Übergriffen geschützt werden?“, die Eltern sowie (sozial-)pädagogische Fachkräfte über Möglichkeiten informieren, Kinder gegen sexuelle Gewalterfahrungen zu sensibilisieren, zu stärken und aufzuklären. Ebenso sind entsprechende Publikationen auf dem Markt, die sich als „Aufklärungs-“ und „Stark-mach-Bücher“ direkt an Kinder wenden.

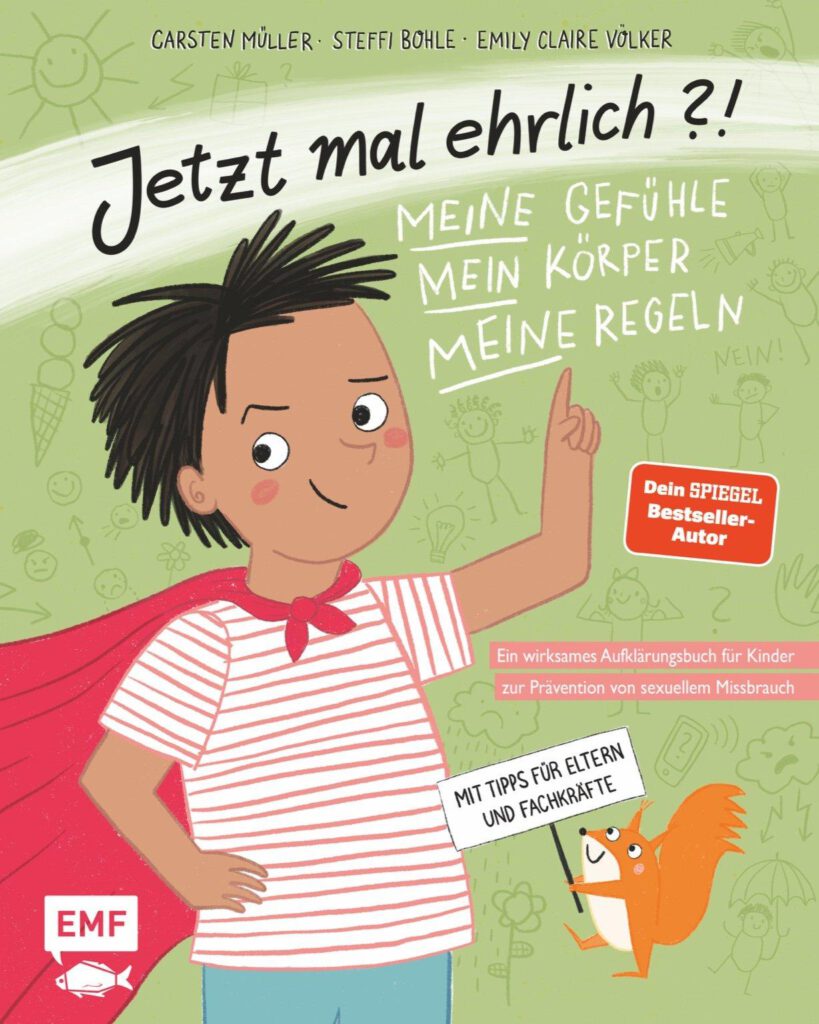

Diese Veröffentlichung verbindet nun die unterschiedlichen Aspekte in einem Buch, indem es gleichzeitig sowohl Kinder als auch Erwachsene direkt anspricht und dazu anregt, über Sexualität und über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Alle Informationen werden auf jeder Seite von der freischaffenden Künstlerin Emily Claire Völker (aus Berlin) vielfältig illustriert.

Worte finden und Sprachlosigkeit überwinden

Dieses Buch unterstützt Erwachsene dabei, eine mögliche Sprachlosigkeit, Scham oder Befangenheit zu überwinden bzw. die „richtigen“ Worte für sexuelle sowie sexualisierte Begriffe und Vorgänge zu finden. Andererseits stellen der Autor und die Autorin sowohl den Unterschied zwischen einer lustvoll erlebbaren Sexualität des Kindes und unter Kindern sowie grenzüberschreitenden sexualisierten Übergriffen als auch die lustvoll erlebte Sexualität unter Erwachsenen heraus.

Klar strukturierte Impulse für Kinder und Erwachsene

Dabei befinden sich auf nahezu jeder Seite Textkästen für Erwachsene, in denen in kurz gefasster Form das Wesentliche des jeweiligen Schwerpunktes auf den Punkt gebracht wird. Gleichzeitig bietet das Buch noch weitaus mehr:

Es stellt den einzigartigen Wert jedes Kindes in den Vordergrund, bietet Gesprächs- und Übungsimpulse an, eingebettet in eine Beschäftigung mit den unterschiedlichen Gefühlen, die jeder Mensch empfinden kann. Es erfasst verschiedene Formen von Gewalt und Zwängen, informiert über Rechte, die jedes Kind hat.

Strategien erkennen und Selbstbehauptung stärken

Weiterhin benennt es Strategien, wie Menschen, die sexuelle Gewalt an Kindern planen, vorgehen, und wie Kinder sensibilisiert werden können, solchen von Erwachsenen geplanten Strategien nicht auf den Leim zu gehen.

Stattdessen werden die „mutigen Fünf der Selbstbehauptung“ zum Ausdruck gebracht:

durch eine aufrechte Körperhaltung, einen festen Blickkontakt, eine ernste Mimik, eine grenzsetzende Gestik sowie eine laute Sprache mit dem Wort: „Stopp!“.

Vertrauen finden und Gefühle ernst nehmen

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass es sehr hilfreich ist, sich vertrauensvollen Erwachsenen anzuvertrauen, wenn Kindern etwas komisch vorkommt oder sie unter Druck gesetzt werden.

Mit diesen verschiedenen Inhalten werden Kinder in ihrer individuellen Einmaligkeit und in ihren gespürten Gefühlen gestärkt, erhalten Wissen und können erfahren, ihre Gefühle und Eindrücke in Worte zu fassen, sprachlich auszudrücken und letztlich den eigenen Empfindungen zu trauen.

Weiterführende Hinweise und kleine Anmerkung

Auf der vorletzten Buchseite befindet sich schließlich ein QR-Code, über den weiterführende Informationen und Literaturhinweise zur Verfügung gestellt werden.

Alle Inhalte sind „unverkrampft“ formuliert, und die Illustrationen sind in einer sehr ästhetisch ansprechenden, kindorientierten Weise dargestellt.

Es gibt allerdings ein kleines Fragezeichen: So findet sich auf Seite 19 die sachlich berechtigte Anmerkung, dass der Begriff „Missbrauch“ nicht gut sei, weil es auch keinen „Gebrauch“ gibt und stattdessen der Begriff „sexualisierte Gewalt“ weitaus angebrachter ist. Gleichzeitig lautet der Untertitel des Buches aber: „Ein wirksames Aufklärungsbuch für Kinder zur Prävention von sexuellem Missbrauch“.

Gleichwohl kann dieser minimale Widerspruch in keiner Weise das überaus empfehlenswerte Buch schmälern. Es gehört daher zu den Spitzentiteln dieser Literaturkategorie!

Prof. Dr. Armin Krenz

Müller, Carsten, Bohle, Steffi & Völker, Emily Claire: Jetzt mal ehrlich? MEINE GEFÜHLE, MEIN KÖRPER, MEINE REGELN. Ein wirksames Aufklärungsbuch für Kinder zur Prävention von sexuellem Missbrauch. Edition Michael Fischer, München 2025. 48 Seiten, 16,00 €. ISBN: 978-3-7459-2740-5