Soziale Angst bei Kindern und Jugendlichen: Warum elterliche Wärme schützt

Eine internationale Meta-Analyse mit über 38.000 Jugendlichen zeigt: Zuwendung von Mutter und Vater mindert soziale Angst – übermäßige Kontrolle der Mutter verstärkt sie

Soziale Angst – die Furcht, im Mittelpunkt zu stehen, etwas Peinliches zu sagen oder von anderen abgelehnt zu werden – gehört zum Aufwachsen dazu. Doch wenn sie überhandnimmt, kann sie das Leben junger Menschen stark einschränken. Eine neue Meta-Analyse aus 45 Studien in 15 Ländern hat nun untersucht, welchen Einfluss Eltern darauf haben.

Das Ergebnis ist eindeutig: Elterliche Wärme schützt. Jugendliche, die sich von beiden Elternteilen angenommen, unterstützt und verstanden fühlen, berichten deutlich seltener von sozialer Angst. Und das gilt unabhängig voneinander – sowohl die Zuwendung der Mutter als auch die des Vaters trägt dazu bei.

Ganz anders sieht es bei Kontrolle aus: Wer seine Kinder zu sehr überwacht, bevormundet oder ständig beschützen will, riskiert das Gegenteil. Auffällig ist dabei, dass in dieser Analyse vor allem mütterliche Kontrolle mit mehr sozialer Angst verbunden war. Wenn beide Eltern gleichzeitig betrachtet werden, verschwindet der Zusammenhang bei den Vätern – nicht aber bei den Müttern.

Was macht Mütter und Väter unterschiedlich?

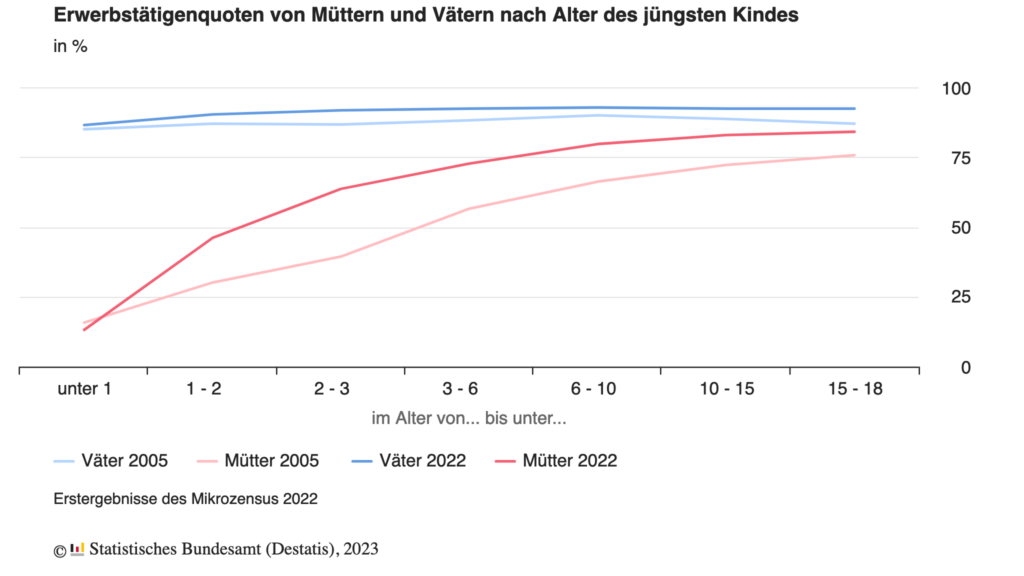

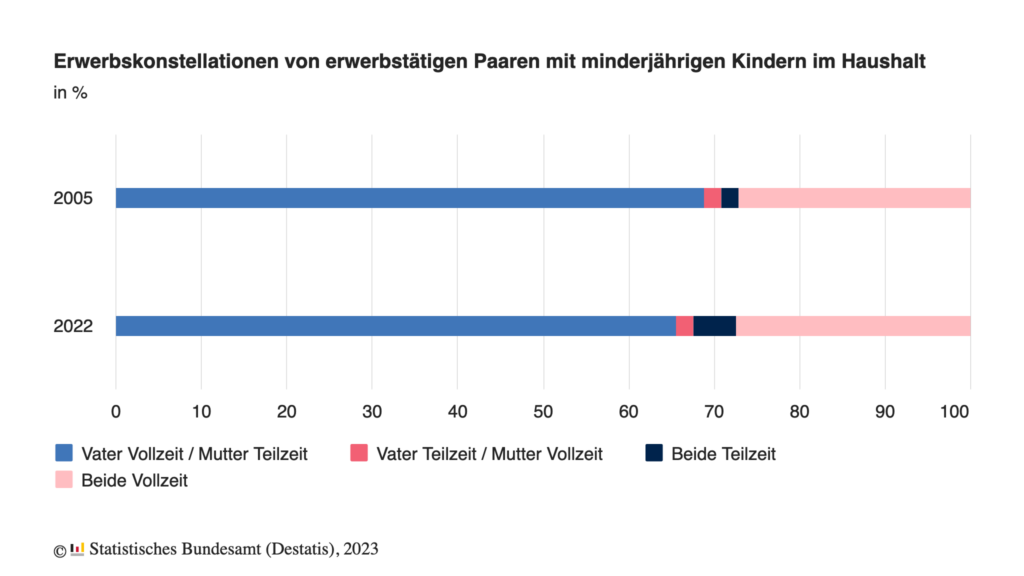

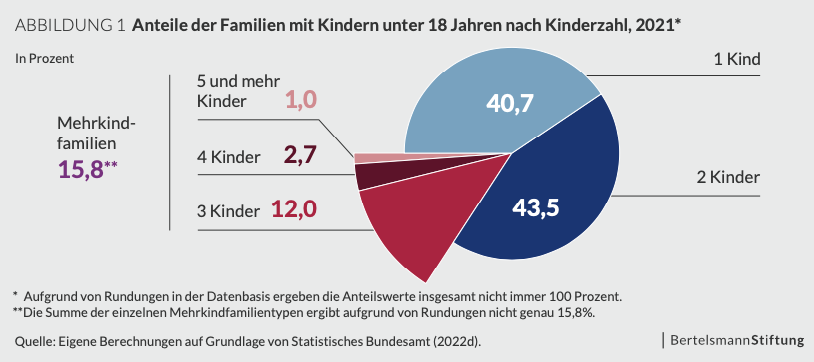

Warum scheint Kontrolle von Müttern schwerer zu wiegen? Eine Erklärung liefert der Familienalltag selbst: In vielen Familien verbringen Mütter nach wie vor mehr Zeit mit ihren Kindern, übernehmen Organisation, Betreuung und emotionale Fürsorge. Wird diese Nähe von Kontrolle begleitet, also von Überbehütung oder starkem Einmischen, wirkt das schnell einengend. Jugendliche spüren dann weniger Freiheit, sich auszuprobieren – und trauen sich auch im sozialen Miteinander weniger zu.

Bei Vätern fällt derselbe Effekt schwächer aus. Vermutlich, weil Jugendliche von ihnen eher erwarten, dass sie Grenzen setzen oder Regeln betonen. Kontrolle von Vätern wird also anders gedeutet – sie verletzt seltener das Bedürfnis nach Autonomie. Außerdem zeigt die Analyse, dass der Einfluss väterlicher Kontrolle über die letzten Jahrzehnte abnimmt, möglicherweise, weil sich Väterrollen verändert haben: weg vom strengen Kontrolleur hin zum aktiven Begleiter.

Nähe, die stark macht

Die Studie bestätigt, wie wichtig emotionale Wärme für die psychische Entwicklung Jugendlicher ist. Jugendliche, die spüren, dass sie gemocht werden, auch wenn sie Fehler machen, entwickeln ein stabileres Selbstbild und weniger Angst vor sozialer Bewertung. Das gilt in ähnlicher Weise in allen untersuchten Kulturen – in ostasiatischen Ländern sogar noch etwas stärker.

Wärme bedeutet dabei nicht grenzenlose Nachgiebigkeit, sondern eine zugewandte Haltung: Interesse zeigen, zuhören, Zuneigung ausdrücken, gemeinsame Zeit verbringen. Diese elterliche Unterstützung schafft einen sicheren Rahmen, in dem Jugendliche soziale Erfahrungen machen und ihr Selbstvertrauen wachsen lassen können.

Forschung mit Weitblick

Durchgeführt wurde die Untersuchung von einem internationalen Team um Cullin Howard, Doktorand am College of Family and Consumer Sciences der University of Georgia. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern wertete er die Daten von über 38.000 Jugendlichen im Alter zwischen zehn und neunzehn Jahren aus. Die Studie wurde im Juli 2025 veröffentlicht und gehört zu den bislang umfassendsten Arbeiten zu den unterschiedlichen Rollen von Müttern und Vätern bei der Entstehung sozialer Ängste.

Die Forschenden nutzten ein modernes statistisches Verfahren, das es erlaubt, die Einflüsse beider Eltern gleichzeitig zu betrachten. Frühere Analysen hatten Mutter und Vater meist getrennt untersucht – und dadurch übersehen, wie stark sich ihre Erziehungsweisen überschneiden. Erst das neue Verfahren machte sichtbar, welche Anteile wirklich eigenständig wirken.

Ein klarer Blick auf Familienklima und seelische Gesundheit

Die Ergebnisse zeigen, dass nicht die eine „richtige“ Erziehung zählt, sondern das Zusammenspiel von Nähe und Freiheit. Jugendliche brauchen Eltern, die ihnen Vertrauen schenken, statt sie zu lenken – und die dennoch da sind, wenn Unsicherheit aufkommt.

Die internationale Studie aus Georgia verdeutlicht dabei, was viele Pädagoginnen und Psychologen schon lange vermuten: Wärme ist universell wohltuend, Kontrolle dagegen bleibt ein Risiko – vor allem, wenn sie aus Fürsorge geboren wird, aber Freiheit verhindert.

Mehr zum Beitrag: https://link.springer.com/article/10.1007/s40894-025-00268-0