Arme Kinder starten mit Nachteilen – reiche erben Erfolg und ein langes Leben

Neue Langzeitstudie zeigt: Wohlstand schafft Vorteile durch Selbstkontrolle, Wohlbefinden, Netzwerke – und wirkt bis in Gesundheit und Lebenserwartung hinein

Bundeskanzler Friedrich Merz forderte jüngst im Bundestag einen „neuen Konsens der Gerechtigkeit“. Es gehe, so Merz, „um nichts weniger als um Gerechtigkeit“ – und darum, was dieser Begriff in unserer Zeit bedeutet. Diese politische Forderung trifft auf aktuelle Forschung, die deutlich macht, wie stark Herkunft, Wohlstand und Netzwerke das Leben von Kindern und Jugendlichen prägen – von der Karriere bis hin zur Gesundheit und Lebenserwartung.

Das Märchen von der Leistungsgesellschaft

Die Ergebnisse einer neuen Untersuchung der Concordia University in Montreal stellen die Frage neu, ob in modernen Gesellschaften tatsächlich Leistung, Fleiß und Talent über Erfolg entscheiden – oder doch eher der Geldbeutel und die Kontakte der Eltern.

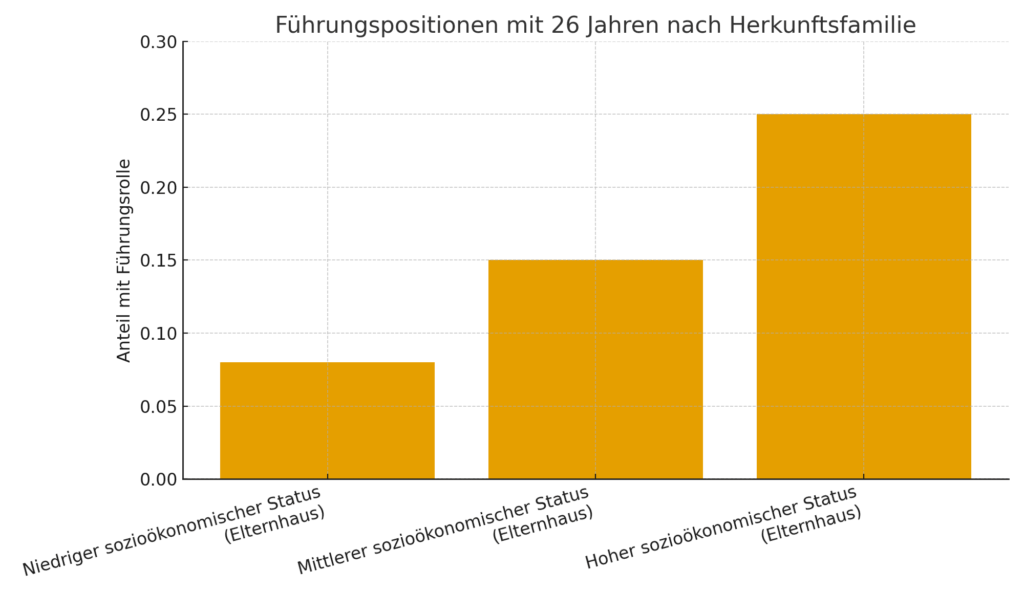

Die Forschenden haben Daten der British Cohort Study ausgewertet, einer Langzeiterhebung mit knapp 6.800 Kindern. Sie alle wurden 1970 geboren und bis ins Erwachsenenalter begleitet. Ergebnis: Kinder aus wohlhabenden Familien haben wesentlich bessere Chancen, schon mit Mitte zwanzig eine Führungsposition einzunehmen.

„Wohlstand bedeutet die Möglichkeit zu haben, Hobbys nachzugehen, zu reisen und eine gute Schule zu besuchen“, erklärt Studienautor Steve Granger. „Diese Möglichkeiten helfen, soziales Kapital aufzubauen – also Ressourcen und Chancen, die wir durch unsere Netzwerke erwerben.“

Vermögen wirkt – Geld öffnet Türen

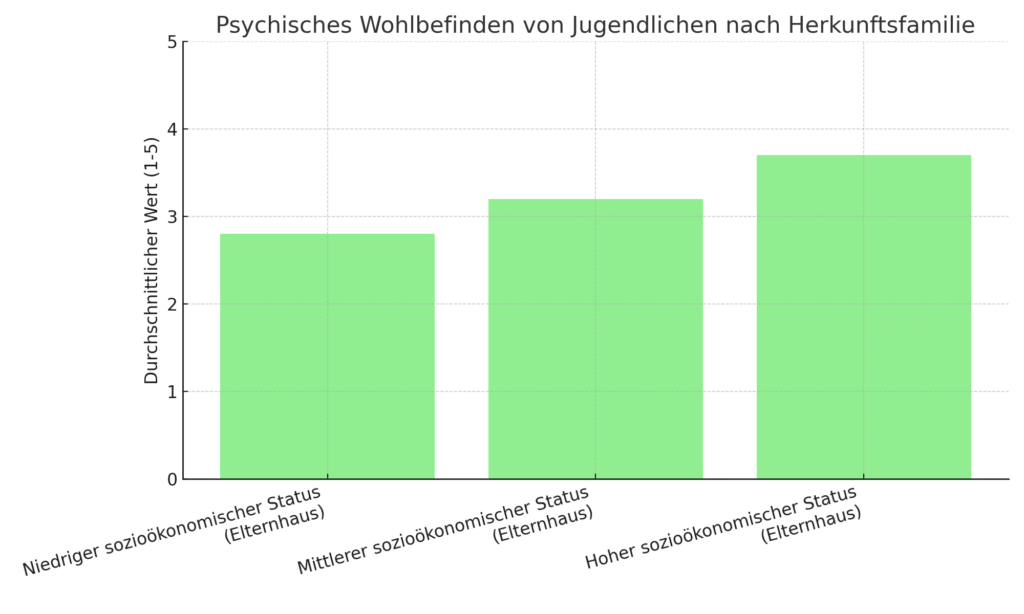

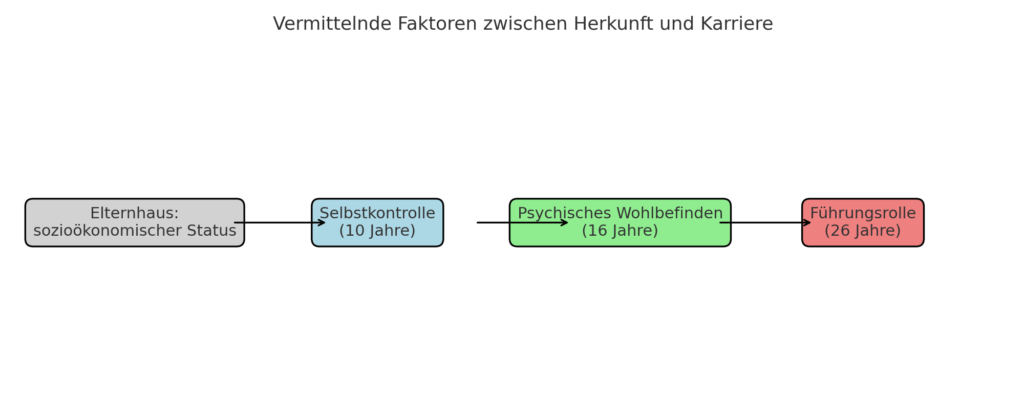

Vermögen wirkt gleich mehrfach: Es sorgt für materielle Sicherheit, ermöglicht Zugang zu guter Bildung und eröffnet Erfahrungen, die wiederum Kontakte nach sich ziehen. Auch wenn die Studie Selbstkontrolle und psychisches Wohlbefinden als Vermittler herausstellt, spielt die finanzielle Ausgangslage eine kaum zu unterschätzende Rolle.

„Frühe Widrigkeiten – sei es eine dysfunktionale Familie, berufliche Unsicherheit, ständige Umzüge oder wirtschaftliche Belastungen – können Kindern wichtige Ressourcen vorenthalten“, so Granger. „Diese Erfahrungen behindern ihre Entwicklung und wirken bis ins Erwachsenenalter hinein.“

Netzwerke als Karriere-Sprungbrett

Neben dem Geld sind es die Netzwerke der Eltern, die entscheidend sind. In den Befragungen berichteten Jugendliche schon mit 16 Jahren, ob sie jemals durch familiäre Beziehungen an einen Arbeitsplatz gekommen waren. Die Daten zeigen: Wer gut vernetzte Eltern hat, profitiert oft direkt beim Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Das widerspricht der liberalen Erzählung, dass jede und jeder „seines Glückes Schmied“ sei. Zwar spielen Talent und Anstrengung eine Rolle – doch der Zugang zu Gelegenheiten, Praktika oder ersten Jobs ist ungleich verteilt.

Gesundheit und Lebenserwartung – ein doppelter Vorteil

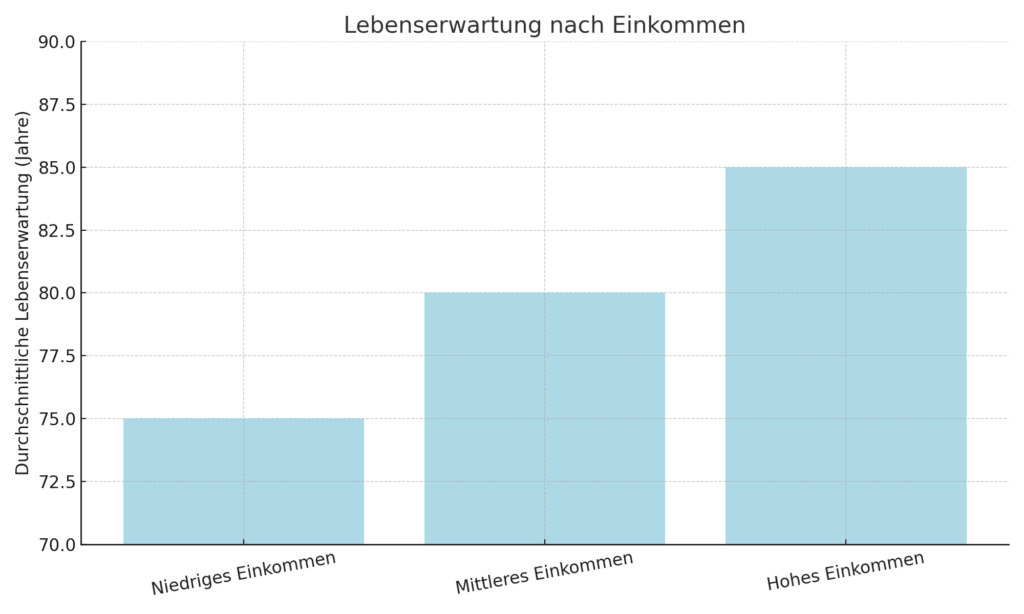

Die ungleichen Startbedingungen wirken sich nicht nur auf Karrierewege aus, sondern auch auf Gesundheit und Lebenszeit. Wer in einer wohlhabenden Familie aufwächst, hat besseren Zugang zu medizinischer Versorgung, gesunder Ernährung und sicheren Wohnumfeldern. Zahlreiche Studien zeigen, dass die Lebenserwartung zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Gruppen in westlichen Gesellschaften oft um zehn Jahre oder mehr auseinanderliegt.

Reichtum verschafft also nicht nur bessere Chancen auf Bildung und Karriere, sondern auch höhere Chancen auf ein langes und gesundes Leben. Wenn also derzeit so viele Reiche und Prominente ihren 90. oder gar 100. Geburtstag feiern, ist das kein Zufall, sondern schlicht das Ergebnis einer besseren medizinischen Versorgung. Damit stellt sich die Frage nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit noch grundlegender: Wenn Herkunft über beruflichen Erfolg, Gesundheit und Lebensdauer entscheidet, kann von gleichen Chancen kaum die Rede sein.

Gesellschaftliche Gerechtigkeit auf dem Prüfstand

Die Befunde werfen Fragen nach Gleichheit der Chancen auf. Wenn Vermögen und soziale Netzwerke schon früh Weichen stellen, wird die Idee eines fairen Wettbewerbs fragwürdig. Kinder aus benachteiligten Familien müssen oft doppelt so hart arbeiten, ohne vergleichbare Chancen auf Förderung oder Protektion.

Gleichzeitig zeigt die Studie: Interventionen sind möglich. Selbstkontrolle und psychisches Wohlbefinden lassen sich durch stabile Umfelder, schulische Unterstützung und außerschulische Aktivitäten fördern. Die Forschenden regen an, diese Ressourcen gezielt zu stärken und zugleich Unternehmen stärker in die Verantwortung zu nehmen, Talente auch jenseits privilegierter Herkunft zu fördern.

„Sozialneid“ – ein Kampfbegriff gegen Gerechtigkeit

In gesellschaftlichen Debatten wird die Forderung nach gleichen Chancen häufig mit dem Schlagwort „Sozialneid“ abgetan. Doch diese Vokabel ist weniger eine sachliche Diagnose als eine rhetorische Abwehrstrategie: Sie verunglimpft berechtigte Anliegen nach fairen Startbedingungen als Neidreaktion.

Wer aber nüchtern auf die Daten blickt, erkennt: Es geht nicht um Neid, sondern um fundamentale Fragen der Gerechtigkeit. Kinder aus armen Familien leben kürzer, sind häufiger krank und haben geringere Chancen auf Bildung und beruflichen Aufstieg. Das zu kritisieren, bedeutet nicht Neid – sondern den Anspruch auf eine Gesellschaft, in der Herkunft nicht über Lebenschancen entscheidet.

Schlussfolgerung für die Politik

Für die Politik bedeutet dies: Ein „neuer Konsens der Gerechtigkeit“, wie ihn Bundeskanzler Merz einfordert, muss zwar auch über Steuerfragen oder Bildungspolitik geführt werden. Er muss zudem die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen Herkunft, Gesundheit und Lebenschancen berücksichtigen. Wenn die Bundesregierung den Anspruch auf mehr Gerechtigkeit ernst nimmt und nicht nur leere Worthülsen von sich geben will, muss sie Strukturen schaffen, die allen Kindern unabhängig vom Elternhaus faire Chancen ermöglichen – auf gute Bildung, stabile Gesundheit und eine Zukunft, in der Leistung nicht länger hinter Vermögen und Beziehungen zurückstehen muss.

Mag dies alles auch längst bekannt sein, steckt doch der Hauptgrund für die Radikalsierung vieler demokratischer Gesellschaften darin. Eine wirkliche faire soziale Gerechtigkeit böte deshalb viele Chancen auf ein friedliches Leben für alle in Wohlstand. Eine glückliche Kindheit, mehr Motivation und damit bessere Leistungen zählen dazu.

Zur Studie: Early family socioeconomic status and later leadership role occupancy (Journal of Organizational Behavior, 2023): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/job.2730

Gernot Körner