Die Lernbedingungen müssen sich für alle verbessern!

Stellungnahme des Grundschulverbands zu den IQB-Bildungstrends 2021 der Bundesländer

Als Mitte Oktober die IQB-Bildungstrends der Bildungsländer erschienen, war die Aufregung groß. Die negativen Trends seien erheblich, hieß es hier. Der Anteil der Viertklässler, die nicht einmal die Mindeststandards erreichen, sei zu hoch. Während die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft klagte, dass die Politik die Grundschulen im Stich ließe, forderte der Philologenverband ein stärkeres Zusammenstehen von Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, um das aufzuholen, was die Grundschüler nicht gelernt hätten. Nun nimmt auch der Grundschulverband (GSV) Stellung.

Besonders benachteiligte Kinder besser fördern

Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 zeigten bundesweit einen enorm hohen Prozentsatz an Kindern, die die anvisierten Mindeststandards nicht erreichen – und dies im Vergleich zu 2016 in einem zunehmenden Maße, erklärt der GSV in seinem Schreiben. So verfehlten mittlerweile in Deutsch je nach Kompetenzbereich zwischen 18 und 30 Prozent der Viertklässler den Mindeststandard, in Mathematik seien es rund 22 Prozent. Der Prozentsatz sei seit 2016 um sechs bis acht Prozent gestiegen. Diese Muster und diese doch dramatischen und ungünstigen Trends zeigten sich trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen (mit wenigen Ausnahmen) in allen Bundesländern. Dringend notwendig wären deshalb verbesserte Lernbedingungen insbesondere für benachteiligte Kinder.

Starker Zusammenhang zwischen häuslichem Umfeld und Lernerfolg

So offenbare der im Bildungstrend 2021 festgehaltene Negativtrend im Grundschulbereich weiterhin einen starken Zusammenhang zwischen häuslichem Umfeld, der Ausstattung mit Lernmitteln und den Leistungen der Kinder. Besonders betroffen wären Kinder mit Zuwanderungshintergrund. In dieser Gruppe seien Familien mit Migrationshintergrund mit ungünstigen sozio-ökonomischen Bedingungen deutlich überrepräsentiert.

„Auch wenn die aktuellen Daten durch die Erhebung während der Pandemie mit Einschränkung zu betrachten sind, so hat sich infolge des laufenden Wirtschaftskriegs die Situation insbesondere der bisher schon benachteiligten Kinder weiter verschlechtert. Die Zahl der von Armut betroffenen Familien wird weiter steigen.“, schreibt der GSV.

So erhielten die Kinder in den Bundesländern während der Pandemie unterschiedlich viel Präsenzunterricht. Der Anteil von Kindern aus Familien in prekären Verhältnissen stelle sich je nach Bundesland sehr unterschiedlich dar. Zudem sei der Anteil an Zuwandererkindern und Kindern mit traumatischen Erlebnissen nicht nur schulbezogen höchst unterschiedlich, sondern auch zwischen den Bundesländern.

Große Unterschiede zwischen den Grundschulen

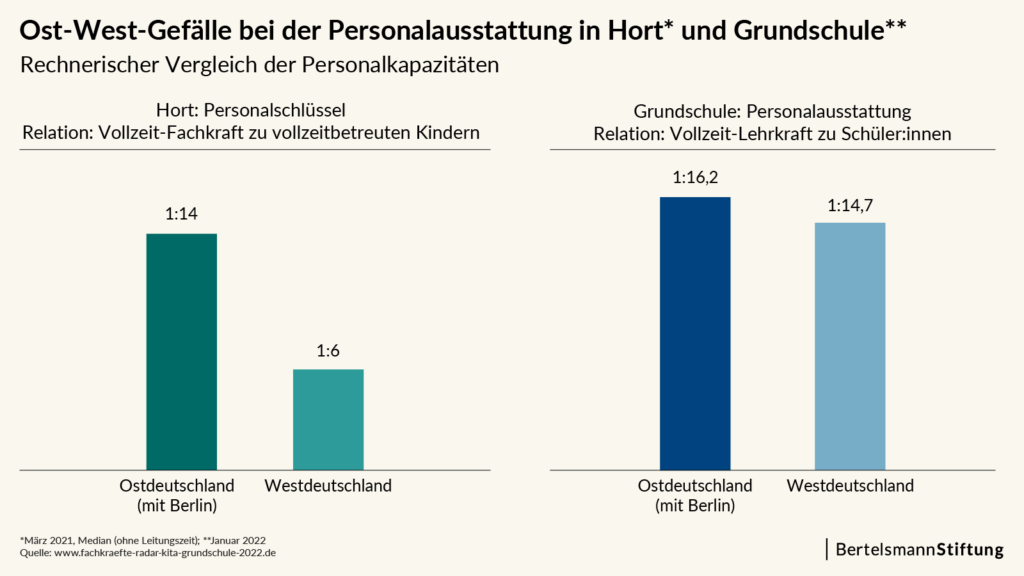

Grundschulen unterschieden sich deutlich hinsichtlich der Personalausstattung und zwar sowohl bezogen auf die Qualifikation und Profession (Anteil der Quereinsteigern, Einsatz von Sozial- und Sonderpädagogen, Hilfspersonal) als auch bezüglich der Personaldichte. Hier gebe es nicht nur Unterschiede zwischen den Bundesländern, sondern auch regional. So existiere ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Der Personalmangel im pädagogischen Bereich führe nicht nur dazu, dass die Bundesländer untereinander um qualifizierte Mitarbeiter konkurrierten, sondern zudem auch mit schulfernen Berufsfeldern.

Auch die Inklusion verlangsamt sich

Die Entwicklung der inklusiven Grundschule sei in den Ländern sehr unterschiedlich und verlangsame sich mit Blick auf Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF): „Seit dem Schuljahr 2015/2016 ist der Anteil der Kinder mit SPF, die statt einer Förderschule eine allgemeine Schule besuchen, in einigen Ländern weiter gestiegen, in anderen stabil geblieben und in mehreren Ländern zurückgegangen.“, heißt es im IQB-Bildungstrend 2021 auf Seite 27.

Grundschulen erhalten noch immer die geringsten finanziellen und personellen Ressourcen

Obwohl die Grundschule den Einstieg in die schulische Bildungskarriere der Kinder leiste, stünden ihr noch immer die geringsten finanziellen und personellen Ressourcen im Vergleich zu den weiterführenden Schulen zur Verfügung und das, obwohl der Grundschulverband bereits im Jahr 2016 ein Gutachten des Bildungsforschers Dr. Klaus Klemm dazu veröffentlicht habe. Hamburg bilde hinsichtlich des allgemeinen Trends eine Ausnahme, konnte in den vergangenen Jahren mehr Ressourcen zur individuellen Förderung einsetzen und den Abwärtstrend in den Leistungsergebnissen umkehren. Investition in Grundschulen verspreche also Wirkung!

Der Grundschulverband (GSV) fordert deshalb:

- Die Lernbedingungen aller Schülerinnen und Schüler in den Bundesländern sind zu verbessern, insbesondere für Schulen in kritischen Lagen sind Prioritäten zu setzen.

- Die personelle und sächliche Ausstattung von Grundschulen muss dringend angehoben werden, insbesondere sind Ressourcen zur individuellen Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler verstärkt und langfristig einzuplanen und dürfen nicht als Vertretungsreserve „missbraucht“ werden.

- Die Verantwortung für Zuwandererkinder und Kinder mit traumatischen Erlebnissen kann die Grundschule nicht alleine tragen. Sie braucht sofort Unterstützung durch externe speziell qualifizierte Fachkräfte. Wo die Klassenräume knapp werden, muss Zusatzraum zur Verfügung gestellt werden.

- Die soziale Arbeit mit Familien in prekären Verhältnissen muss jetzt ausgebaut und in Kooperation mit der Grundschule im Ortsteil weiterentwickelt werden, ehe die Wirtschaftskrise noch größeren Schaden anrichtet. Die Kopplung von Bildungserfolg und sozialer Herkunft wird sich ohne zusätzliche Investition in der frühen Bildung und in der Grundschule tendenziell verschärfen und ausweiten.

- Um Fachkräfte gewinnen zu können, müssen die gesellschaftliche Anerkennung und die Attraktivität pädagogischer Berufe, insbesondere der Lehrkräfte der Grundschule, deutlich verbessert werden.

- Die Inklusion an Schulen muss gestärkt werden. Dem begonnenen Rückschritt muss mit allen Mitteln Einhalt geboten werden. Die personellen Ressourcen für die spezielle Förderung von Kindern mit anerkanntem Förderbedarf müssen aus den Förderzentren an die Grundschule verlagert werden.

- Um den zunehmend durch Krisen verschärften Bedingungen schnell begegnen zu können, sind multiprofessionelle Teams in allen Grundschulen zu etablieren und durch geeignete Strukturen abzusichern. Teamarbeit statt Einzelprofilierung ist zu entwickeln.

- Das Bildungswesen erzeugt besonders in der Grundschulzeit durch institutionelle Übergänge einen erhöhten Kooperationsbedarf zur Herstellung einer guten Anschlussfähigkeit zwischen den Einrichtungen. Daher muss die Kooperation zwischen Kindergärten und Grundschule, Grundschule und weiterführenden Schulen gestärkt und personell wie strukturell abgesichert werden. Das gilt insbesondere für eine durchgängig zu gestaltende Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.

- Schul- und Unterrichtsentwicklung (einschließlich der Anschlussfähigkeit zwischen den Stufen) muss vor Ort geleistet werden. Hinderliche Papier- und Strategievorgaben sind zu vermeiden. Es muss aber strukturell, finanziell und personell möglich sein, dass sich die Einzelschule externe Moderation und Unterstützung für ihren Entwicklungsprozess sichert.

- Dieser Forderung steht entgegen, dass erhebliche Mittel und Kapazitäten in eine Vielzahl einzelner Projekte fließen, die nach wenigen Jahren verblassen. Erforderlich ist eine langfristige, unterstützte und evaluierte Entwicklung an jeder Schule.

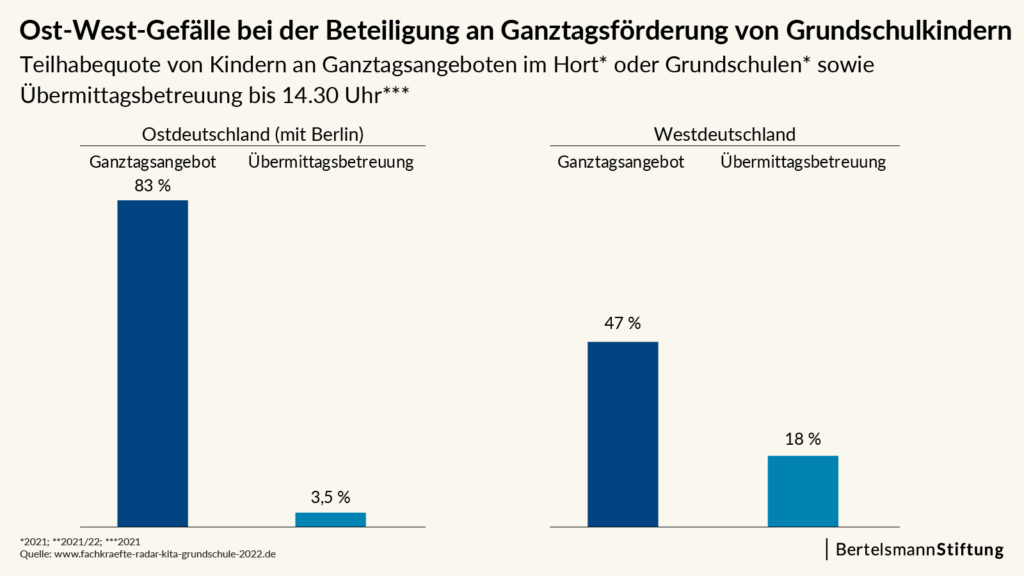

- Untersuchungen zeigen, dass nur qualitativ hochwertiger Ganztagsunterricht einen Beitrag zur besseren Bildung der Kinder leisten kann. Mit Blick auf den Ganztagsanspruch ab 2026 sind zumindest die Potenziale einer durchgängigen sprachlichen Bildung bzw. Förderung als ein bedeutsames konzeptionelles Element einzubinden und als Ressource verlässlich für alle Kindertageseinrichtungen und Grundschulen abzusichern und anschlussfähig zu gestalten. Auch im Bereich des Mathematiklernens sind die fachdidaktischen Entwicklungen so weit fortgeschritten, dass die durchgängige Förderung aller Kinder gewährleistet werden muss. Die qualitativ hochwertige Ausbildung von zusätzlichen Fachkräften für den Ganztagsbereich ist sofort um ein Vielfaches zu steigern.

- Die Förderung einer begrenzten Anzahl von Einrichtungen reicht nicht aus. Die Lage erfordert sofortiges flächendeckendes politisches Handeln!