Der neue Datenreport 2021 – ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland:

Eben ist der Datenreport 2021 erschienen. Er ist der Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Mehr Menschen sind von Armut bedroht und immer mehr geraten dauerhaft in Armut. Das betrifft auch die Kinder. Denn wer arm ist, hat auch schlechtere Chancen.

Einmal arm, immer arm?

Wer in Deutschland einmal unter die Armutsgrenze rutscht, bleibt immer öfter länger arm. So beträgt der Anteil dauerhaft von Armut bedrohter Menschen an allen Armen 44 Prozent – und ist damit mehr als doppelt so hoch wie noch 1998. Zudem droht die Corona-Pandemie die finanzielle Situation benachteiligter Gruppen zu verschärfen: Auch wenn höhere Einkommensgruppen im ersten Lockdown häufiger Einkommenseinbußen hatten, kämpften neben Selbstständigen besonders Menschen mit niedrigen Einkommen, Geringqualifizierte und Alleinerziehende mit finanziellen Schwierigkeiten.

Ungleichheit und Ungerechtigkeit

Die Ungleichheit der Einkommen schlägt sich auch in den Einstellungen der Bevölkerung nieder. Niedrige Einkommen werden überwiegend als ungerecht bewertet. Gleichzeitig hält nur knapp jeder zweite Beschäftigte den eigenen Bruttolohn für gerecht. Diese Befunde zu den Lebensverhältnissen liefert der neue Datenreport 2021 – ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Fachleute aus amtlicher Statistik und Sozialforschung haben darin Zahlen und Fakten zu wichtigen Lebensbereichen zusammengestellt.

Mehr Menschen sind dauerhaft von Armut bedroht

2018 lebte in Deutschland fast jeder Sechste (15,8 %) unterhalb der Armutsrisikoschwelle. Diese lag 2018 bei 1 040 Euro monatlich für einen Ein-Personen-Haushalt. Bei einem Ein-Elternhaushalt mit einem Kind (unter 14 Jahre) bei rund 1 352 Euro. Der Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr (17,3 %) leicht gesunken, das Armutsrisiko liegt aber deutlich über dem Niveau Ende der 1990er-Jahre (knapp 11 %).

Auch verfestigen sich die Armutsrisiken. Wer einmal unter die Armutsgrenze rutscht, verbleibt immer länger in diesem Einkommensbereich: Von den Personen, die im Jahr 2018 unter die Armutsrisikoschwelle fielen, waren 88 % bereits in den vier Jahren zuvor (2014 bis 2017) zumindest einmal von Armut bedroht.

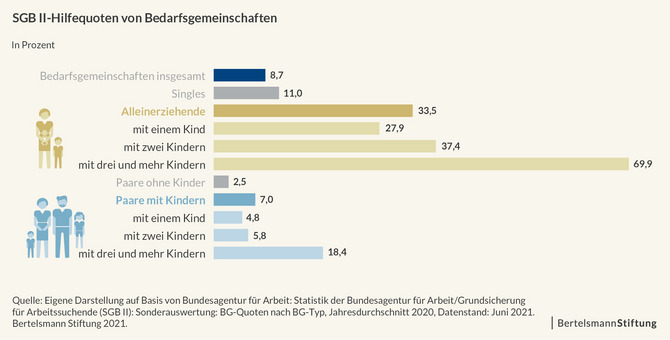

Die Hälfte davon (44 %) befand sich in diesem Zeitraum vier Jahre durchgehend in diesem niedrigen Einkommenssegment. Damit hat sich der Anteil der dauerhaft von Armut bedrohten Personen an allen Armen in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdoppelt: 1998 betrug er noch 20 %. Das Risiko, in Armut zu leben, ist besonders hoch für Alleinerziehende (41 %), Menschen mit Hauptschulabschluss und ohne Berufsabschluss (35 %) und Menschen mit Migrationshintergrund (29 %).

Nur jeder Zweite findet den eigenen Bruttolohn gerecht

Das hohe Ausmaß sozialer Ungleichheit schlägt sich auch in den Einstellungen und Wahrnehmungen der Menschen nieder. Nur knapp die Hälfte der Bevölkerung sieht das eigene (Brutto-)Einkommen als gerecht an. Vor allem niedrige Einkommen werden als ungerecht wahrgenommen. Sehr hoch ist auch der Anteil derjenigen, die sich dafür aussprechen, dass sich der Staat für den Abbau von Einkommensunterschieden engagieren soll. Das befürworten in Westdeutschland mittlerweile fast drei Viertel der Menschen (2002 war es noch weniger als die Hälfte), in Ostdeutschland sind es rund 80 %.

Corona: Finanziell trifft es Geringqualifizierte, Alleinerziehende, Selbstständige und Zugewanderte

Große Unterschiede zeigen sich bei den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. So berichteten für Ende März bis Anfang Juli 2020 17 % der an- und ungelernten Arbeiterinnen und Arbeiter und knapp 14 % der einfachen Angestellten von finanziellen Schwierigkeiten. Bei Bezieherinnen und Beziehern von Niedrigeinkommen war es fast jeder Fünfte. Bei den Facharbeiter-, Meister- und qualifizierten Angestelltenberufen fielen die Anteile mit rund 9 % deutlich niedriger aus. Am häufigsten waren Alleinerziehende (25 %) und Selbstständige (20 %) von finanziellen Problemen im Zuge der Pandemie betroffen. Auch Menschen, die nach Deutschland zugewandert sind, berichteten mit 15 % fast doppelt so häufig von finanziellen Schwierigkeiten wie Menschen ohne Migrationshintergrund (8 %).

Ungleiche Bildungschancen – vor und nach Corona

Nach wie vor hängen in Deutschland Bildungschancen stark von der sozialen Herkunft ab. Zwei von drei Kindern an Gymnasien haben Eltern, die selbst Abitur haben. Aber nur 8 % der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben Eltern, die als höchsten Schulabschluss einen Hauptschulabschluss oder gar keinen allgemeinbildenden Schulabschluss besitzen.

In der Corona-Krise zeigt sich einmal mehr, dass auch materielle Voraussetzungen Bildungschancen beeinflussen. Augenfällig ist dies beim Zugang zu digitalen Unterrichtsformaten, für die es Computer und Tablets braucht. Familien mit höherem Einkommen besitzen im Durchschnitt mehr Endgeräte, während Familien mit niedrigen Einkommen oft nicht für jedes Kind einen Computer haben. So standen Familien mit hohem monatlichem Haushaltsnettoeinkommen (5 000 bis unter 18 000 Euro) Anfang 2020 im Durchschnitt vier PCs zur Verfügung. In der untersten Einkommensgruppe (unter 2 000 Euro) waren es durchschnittlich zwei Geräte.

Chancengleichheit bei der Bildung betrifft auch das Geschlechterverhältnis. Frauen holen auf, sind aber an der Spitze immer noch unterrepräsentiert. In den letzten zehn Jahren ist der Anteil der Professorinnen von 18 auf 26 % gestiegen. Doch mit 21 % ist nur jede fünfte der am höchsten besoldeten Professuren (C4 und W3) mit einer Frau besetzt. Der Anteil liegt damit immer noch traditionell auf niedrigem Niveau.

Corona: Homeoffice nutzen vor allem Besserverdienende

Während bis vor einem Jahr Homeoffice ein Randphänomen war und nur 5 % überwiegend von zuhause aus gearbeitet haben, waren es während des ersten Lockdowns 23 %. Bezogen auf diejenigen, die weiterhin beschäftigt und zum Beispiel nicht in Kurzarbeit waren, lag der Homeoffice-Anteil sogar bei knapp 30 %. Einiges spricht dafür, dass Homeoffice infolge der Erfahrungen während der Corona-Krise eine neue Normalität für viele wird.

Allerdings sind die sozialen Unterschiede bei der Nutzung von Homeoffice enorm. Das liegt daran, dass einige Berufe nicht für Homeoffice geeignet sind – anders als typische Büroberufe wie Marketing oder Finanzdienstleistungen. Besonders selten arbeiteten Menschen in Berufen im unteren Drittel der Einkommensverteilung im ersten Lockdown von zuhause aus. So betrug in rund der Hälfte dieser Berufe der Homeoffice-Anteil weniger als 6 %. Ganz anders zeigt sich das Bild bei Berufen im oberen Einkommensdrittel: Fast zwei Drittel dieser Berufsgruppen hatten einen Homeoffice-Anteil von 20 % und mehr.

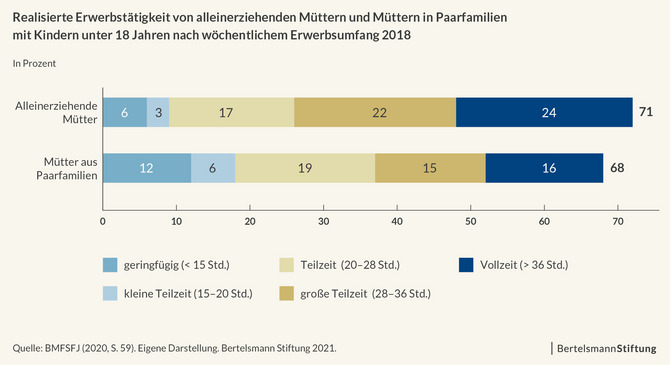

Anhaltende Geschlechterungleichheit

Auch wenn Elternzeit für Väter heute recht verbreitet ist, werden noch immer 90 % der Elternzeitmonate von Müttern genommen. Zudem arbeiten viele Mütter in Teilzeit. Diese Arbeitsteilung hat Auswirkungen auf die finanzielle und berufliche Situation von Müttern. So stagniert beispielsweise das Berufsprestige und damit die Karriere von zweifachen Müttern nach ihrer Familiengründung nahezu gänzlich. Dagegen gewinnen kinderlose Frauen sowie Männer und Väter vom Berufseinstieg bis zum 45. Lebensjahr im Schnitt etwa 4 Prestigepunkte.

Dass viele Frauen und Männer nach der Familiengründung in alte Rollenmuster zurückfallen, liegt auch an gesellschaftlichen Normen: Fast 60 % der Personen im Familienalter zwischen 24 bis 43 Jahren denken, die Gesellschaft spreche einer vollzeiterwerbstätigen Mutter mit einem zweijährigen Kind ab, eine „gute Mutter“ zu sein. Demgegenüber stimmen aber nur 17 % der Befragten selbst dieser Aussage zu. Die wahrgenommene gesellschaftliche Norm bildet also möglicherweise etwas anderes ab als die tatsächlichen Einstellungen in der Gesellschaft.

Hintergrund

Der Datenreport wird herausgegeben vom Statistischen Bundesamt (Destatis), dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Zusammenarbeit mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Er erscheint als Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb).

Quelle: Pressemitteilung destatis