Eckpunkte KiBiz NRW – Stellungnahme von Gerhard Stranz

Sozialarbeiter und Bildungsexperte legt differenzierte Einschätzung zur KiBiz-Vereinbarung vor

Gerhard Stranz, langjährig in Dortmund sozialpolitisch engagiert und durch seine Mitarbeit im Didacta-Verband bekannt, hat die Vereinbarung zu den Eckpunkten des KiBiz NRW aufmerksam verfolgt. In seiner Stellungnahme beleuchtet er differenziert Chancen und Grenzen der geplanten Regelungen – stets mit dem Blick auf die praktische Wirkung für Kinder, Familien und Fachkräfte. Wir veröffentlichen seinen Beitrag mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Anmerkungen zur Vereinbarung über Eckpunkte einer Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Anmerkungen zu der

„Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände (KSV) und der freien und kirchlichen Träger in Nordrhein-Westfalen mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen über Eckpunkte einer Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)“

(Aus dem Titel kann vermutet werden, dass es sich um eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege handelt, die mit der Landesregierung eine Vereinbarung schließt – also nicht um eine Initiative der Landesregierung!)

Meine zentralen Bewertungen:

Es handelt sich um

– eine Bankrotterklärung der öffentlichen und freien Wohlfahrtsverbände in Bezug auf die Verantwortlichkeit für die Förderung von Kindern nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches VIII – § 22 ff. und

– ein historisches Versagen: Verdrängen der eigenen Verantwortlichkeit an der eingetretenen Misere – eine fachliche Inkompetenz in Bezug auf eine dem Kindeswohl entsprechende Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege.

Ich komme zu dieser Einschätzung aufgrund meiner langjährigen aktiven Beteiligung in dem Arbeitsfeld. Dazu einige erläuternde Eckpunkte:

Die Notwendigkeit einer ausgeweiteten, qualitativ verbesserten Förderung und der Abschaffung der Elternbeiträge wurde als Konsequenz aus den Ergebnissen der umfangreichsten Längsschnittuntersuchung an 100 Standorten in den Jahren 1970–75 festgestellt und führte nach der Auswertung im Jahr 1977 u. a. zu dem Beschluss des Landtages, ab dem 1.1.1983 auf Elternbeiträge zu verzichten, damit dieses zentrale Hemmnis für den Besuch von Kindergärten beseitigt wird und alle Kinder Einrichtungen besuchen können. Dieser Beschluss wurde leider im Jahr 1982 zurückgenommen.

Ich habe bei der Weiterentwicklung des Kindergartengesetzes (KiGa) zum Gesetz über Tageseinrichtungen (GTK) mitgewirkt und dabei die Vernetzung zwischen dem im Landtag erkennbaren Willen, Tageseinrichtungen besser auszustatten, mit den Beteiligten des Ministeriums und den Verbänden der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Gang gebracht. Ich habe den Prozess der politischen Diskussion im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in einer Buchveröffentlichung dokumentiert.

Als Mitarbeiter eines Wohlfahrtsverbandes in der Landesgeschäftsführung und für den Bereich der Elterninitiativen, als Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Freien und der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege habe ich sowohl Details der Praxisbedingungen in dem Arbeitsfeld als auch die Fachlichkeit der Trägerverbände und ihr Verhältnis zur Landespolitik kennengelernt.

Mit der Übernahme der Verantwortung für über 100 Einrichtungen bei einem Trägerzusammenschluss in NRW und der Koordination eines Bündnisses, bei dem u. a. alle Gewerkschaften, Fachverbände und auch Wohlfahrtsverbände beteiligt waren, habe ich daran mitgewirkt, die Landespolitik an den Anforderungen der Kinderrechtskonvention zu orientieren und dazu nicht nur Stellung genommen, sondern auch als persönlich Verantwortlicher mit einer erfolgreichen Volksinitiative und landesweiten Protestveranstaltungen – auch vor dem Landtag – auf die Unzulänglichkeiten bei der Abschaffung der Horte und der Billiglösung OGS, der Kürzungen im Landeshaushalt und die vom Ansatz und der Ausstattung her völlig unzulänglich vorgesehene Einführung des Kinderbildungsgesetzes aufmerksam gemacht.

Dabei habe ich – da ich in einem bundesweiten Beratungszusammenschluss eingebunden war – darauf hingewiesen, dass die vorgesehene Umstellung des Fördersystems von der objekt- zur subjektorientierten Förderung, wie sich das in Untersuchungen in anderen Ländern bereits herausgestellt hatte, grundsätzlich nicht geeignet ist, qualitative Verbesserungen zu erreichen. Zudem habe ich durch die Nachverfolgung der Vorlagen aus dem Städtetag NRW herausgefunden, dass neben den berechneten Pauschalwerten für die OGS durch das Schulministerium die Kindpauschalen auf falschen Grundwerten berechnet waren. So waren die Pauschalen für die OGS um rund 33 % zu gering bemessen und bei Tageseinrichtungen, je nach Personengruppe, ebenfalls um bis zu 30 % zu gering.

Diese Hinweise berücksichtigten die Trägerverbände und das Ministerium nicht. Die Trägerverbände akzeptierten die falsch berechneten Pauschalen mit dem abgeschlossenen „Kontrakt für die Zukunft“ mit der Staatskanzlei, da die Frage der eigenen Förderung (durch die sogenannte „Globaldotation“) im Raum stand.

Das zuständige Fachministerium und der damals zuständige Minister Laschet bezeichneten mich u. a. in einer Presseerklärung als Lügner, der die Eltern und Mitarbeitenden in NRW aufhetze. Das war jedoch nie der Fall. Öffentlich hat sich der Minister inzwischen bei mir mit dem Hinweis entschuldigt, dass ich immer recht gehabt hätte, er jedoch die falschen Berater im Ministerium hatte.

Die Beratungsresistenz des Ministeriums und die Kurzsichtigkeit der Verbände und der Kirchen, die zum Zeitpunkt der Einführung des Rechtsanspruchs die Möglichkeit gehabt hätten, aber darauf verzichtet haben, für die Erfüllung dieses Anspruchs die Erstattung der tatsächlich entstehenden Kosten aus öffentlichen Mitteln einzufordern – also auch eine Gleichbehandlung mit kommunalen Einrichtungen, bei denen das der Fall ist –, haben wesentlich zu dem heutigen Dilemma beigetragen:

Dadurch wurde seit 2007 (sprunghafter Anstieg der Teilzeittätigkeit) das Arbeitsfeld unattraktiver für viele junge Menschen, und das Ausbildungsangebot wurde nicht frühzeitig genug ausgeweitet, sodass es zu dem heute bestehenden Fachkräftemangel kommen musste!

Nach dieser Grundsatzeinführung zu den Inhalten der Vereinbarung:

Die Beteiligten der Vereinbarung scheinen ihre Aufgabenstellung nicht zu kennen, die sich aus dem SGB VIII, den Regelungen der §§ 22 ff., ergibt.

Bei der Förderung von Kindern, die untrennbar aus den Anteilen Erziehung, Bildung und Betreuung besteht, geht es nicht um die Erfüllung eines „Aufstiegsversprechens“, sondern um eine Förderung des Kindes im Sinne des Kindeswohls. Dabei geht es um eine elementare Förderung, damit um mehr als um „bestmögliche Startchancen“ im Sinne von „gesellschaftlichem Aufstieg“ und aus der Sicht der Gesellschaft um „gesellschaftliche Investitionen“.

Es geht um jedes einzelne Kind, das für seine Entwicklung jetzt die bestmöglichen Bedingungen benötigt.

A) Die Beteiligten der Vereinbarung verfehlen ihre Aufgabenstellung, wenn sie nicht das Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen.

Kinder benötigen für ihre Entwicklung und den eigenständigen Selbstbildungsprozess eine umfängliche Förderung.

Das ist mehr als nur „Betreuung“.

Diese Unterscheidung ist elementar, zumal die Beteiligten der Vereinbarung scheinbar davon ausgehen, dass sich Kinder in bestimmten Zeiten nur „betreuen“ lassen und sich in dieser Zeit dann nicht selber weiterbilden, ihr eigenes Bild von der Welt, in der sie leben, machen.

- Kinder unterscheiden nicht nach Zeiten der Bildung, Erziehung und Betreuung.

- Kinder leben und lernen immer.

- Jede Zeit ist damit auch eine Bildungszeit. Kinder heben keine Lernzeiten für festgelegte Zeiträume in der Zukunft auf.

So fachfremd können nur Erwachsene mit Konzepten für Rand- und Hauptzeiten denken, die vielleicht noch an die Zeit der Pädagogik des „Nürnberger Trichters“ erinnert.

B) Das Land und die Kommunen haben bei der Bedarfsplanung versagt

Nach den Regelungen des SGB VIII bestand seit 1991 die Verpflichtung, die Bedarfsplanung so auszurichten, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf abgedeckt werden kann. Anstelle dieser Aufgabenstellung, zu der der Bund auch eine Anschubfinanzierung zur Verfügung gestellt hatte, wurde alleine schon bei der Planung von Kindergartenplätzen der Fehler gemacht, dass für die Versorgung nur 3 Jahrgänge berücksichtigt wurden, obwohl Kinder nicht mit dem Erreichen des 6. Lebensjahres eingeschult wurden.

Es hätten von Anfang an tatsächlich 3,7 Jahrgänge berücksichtigt werden müssen.

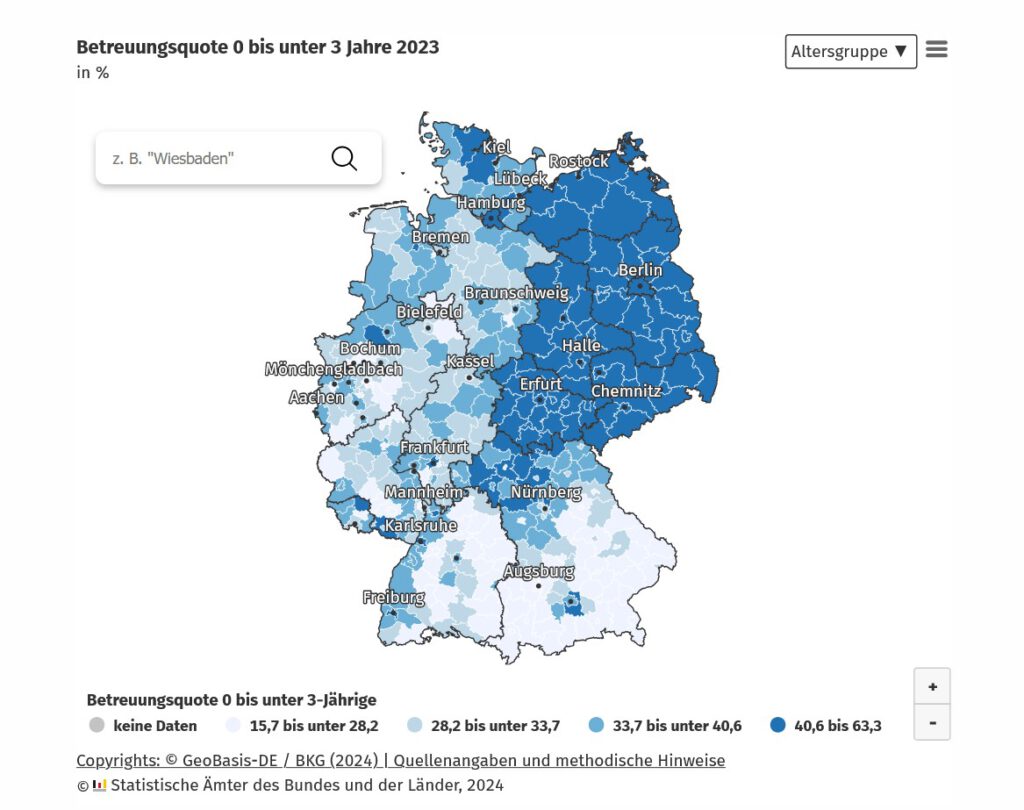

Die Landesregierung hat diese öffentlichen Hinweise, die auch bei Landtagsanhörungen vorgetragen wurden, nicht aufgegriffen. Dies gilt ebenso für die Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren, wobei in NRW eine Bedarfsquote von 35 % bei der Landesförderung und auch von vielen Kommunen bei der örtlichen Planung unterstellt wurde. Diese Quote hatte aber lediglich die Bundesregierung für die Bereitstellung von Mitteln für den Ausbau zugrunde gelegt.

Angesichts dieser Fehlplanung wurde es auch versäumt, die generative Entwicklung bei den damals tätigen Fachkräften und den Ausbaubedarf für Ausbildungskapazitäten in den Blick zu nehmen.

(Ich habe in vielen Veranstaltungen darauf aufmerksam gemacht und auch im Zusammenwirken mit der Stadt Düsseldorf, die die Notwendigkeit erkannte, Informationsveranstaltungen für junge Menschen zur Berufsfindung organisiert.)

Es muss dem Eindruck aus der Vereinbarung entgegengetreten werden, als sei der Fachkräftemangel, die Inflation und das Steigen der Vergütungen „vom Himmel gefallen“.

C) Verschlimmbesserung des KiBiz verhindern

Neben der überfälligen Bereitstellung von mehr Mitteln für den Elementarbereich des Bildungswesens ist es notwendig, das KiBiz abzuschaffen und nicht zu reformieren.

Damit würde das grundsätzlich falsch angelegte System nur noch optimiert. Insofern muss eine systemimmanente Überarbeitung verhindert werden, zumal es ansonsten schwierig werden dürfte, die notwendige Abkehr von der subjektorientierten Förderung zu erreichen. Diese würde auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben und Generationen von Kindern müssten unter unzulänglichen Bedingungen auf ihrem Lebensweg begleitet werden. Familie und Fachkräfte würden unnötig belastet. Insofern wäre es total falsch, „das System zu stabilisieren und verlässlicher zu machen“.

Das System muss abgeschafft und völlig neu aufgelegt werden.

JETZT.

Insofern reicht in keiner Weise die Zusicherung der „Stabilitätsgarantie“ (Ziffer 12) (die sich die Vereinbarungspartner gegenseitig geben, anstatt diese Erklärung einseitig von der Landesregierung abgegeben wird!), dass das „Niveau der Kindpauschalen … garantiert“ wird. Das Niveau ist als Ausgangsbasis für eine Reform im System einerseits zu gering und andererseits für eine zukünftige Neuregelung der Finanzierung nicht ausreichend.

Zu den einzelnen Ansätzen:

6. Einführung von Kern- und Randzeiten

Wie bereits oben grundsätzlich ausgeführt, stellt die Absicht, Kern- und Randzeiten einzuführen, indem z. B. „Fachkräfte auf die bildungsorientierten Kernzeiten konzentriert werden“, eine pädagogische Bankrotterklärung dar, in der deutlich wird, dass die Bildungsprozesse von Kindern, deren Wohl und auch die pädagogische Aufgabenstellung, die untrennbar aus Erziehung, Bildung und Betreuung besteht, nicht „verstanden“ sind und die Anforderungen des SGB VIII missachtet werden.

Kinder müssen zu jeder Zeit die bestmögliche Begleitung bei ihrem Selbstbildungsprozess erhalten. Tageseinrichtungen dürfen in Randzeiten nicht wieder als „Verwahranstalten“ gedacht werden und dazu „verkommen“, bei denen es nur darauf ankommt, die „Aufsicht und Kinderschutz“ zu garantieren.

7. Bedarfsgerechte Steuerung der wöchentlichen Betreuungszeiten

Maßgabe für die Bemessung der Zeiten, in denen Kinder eine Tageseinrichtung besuchen oder im Rahmen der Kindertagespflege begleitet werden – was also mehr als eine „Betreuungszeit“ ist –, muss der Bedarf des Kindes sein. Insofern müssen die Bemühungen darauf gerichtet sein, mit den Eltern der Kinder zu erörtern (wobei aus der Einrichtung auch darauf aufmerksam gemacht werden sollte, wenn für Kinder ein längerer Aufenthalt als förderlich angesehen wird), welcher passende Zeitrahmen für den Aufenthalt des Kindes in dem jeweiligen Angebot geeignet ist. Dabei müssen finanzielle Erwägungen zurückgestellt werden.

8. Flexibilisierung der Gruppengrößen

Die vorgesehene „Flexibilisierung“ nach oben ist im Hinblick auf die sowieso schon viel zu große Gruppengröße ein Angebot zu einer „strukturellen Kindeswohlgefährdung“, indem dazu beigetragen wird, dass Bedürfnisse einzelner Kinder nicht mehr angemessen wahrgenommen und berücksichtigt werden.

9. Neue Kita-Formel (= reine Kindpauschale) / 10. Erprobungsklausel

Anstelle der vorgeschlagenen Regelung sollten alternative Förderungskonzepte erprobt werden können, bei denen auf der Grundlage der einzelnen Einrichtung der Ausstattungs- und Förderbedarf einschließlich eines präaktiven Handlungsrahmens vorgesehen wird, so wie das in anderen Bundesländern der Fall ist oder auch dem Ministerium nach einem Planspiel von mir als Modellmaßnahme vorgeschlagen wurde.

(Der Modellantrag wurde abgelehnt, weil die Ministeriumsverwaltung zu „bequem“ war, sich auf ein begrenztes Modellprojekt einzulassen.)

Plätze in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sind keine Stadtteilautos, die punktuell und zeitlich befristet genutzt werden können.

Kindertageseinrichtungen sind Lebensorte für Kinder, die diesen verlässlich und in einer Beziehung zu verlässlichen und fachlich qualifizierten Begleitenden zur Verfügung stehen müssen.

Es kommt dabei nicht auf die optimale Nutzung der Einrichtung an, sondern darauf, dass die Einrichtung bedarfsgerecht für die Kinder zur Verfügung steht und dabei auch, gemessen an der Anzahl der Plätze, ein strukturelles Überangebot vorhält.

Dies muss ansonsten auch sichergestellt werden, zumal Eltern andernfalls von dem ihnen verbrieften Wunsch- und Wahlrecht keinen Gebrauch machen könnten.

Anmerkung zu Ziffer 2 c.)

Die vorgesehene Auslauffinanzierung von Waldkindergärten und eingruppigen Einrichtungen widerspricht der Maßgabe des § 5 SGB VIII, nach dem Eltern ein Wunsch- und Wahlrecht in Bezug auf die Ausgestaltung des Angebotes haben. Der evtl. Hinweis auf die Begrenzung, wenn unverhältnismäßige Mehrkosten entstehen, tritt zurück, wenn es in dem Lebenszusammenhang der Familie die den eigenen Erziehungsvorstellungen entsprechenden Angebote nicht gibt, sodass mit dieser Regelung ein Elternrecht beschnitten würde und sich das Land und die Träger – wie schon bisher bei der Jugendhilfeplanung – über bundesgesetzliche Regelungen hinwegsetzen (was auch in anderen Ländern mit noch größerer Bedeutung scheinbar eine Selbstverständlichkeit geworden ist).

Ich hoffe, mit meinen Hinweisen einen Anstoß gegeben zu haben, die Bedarfslage von Kindern als Ausgangspunkt für die Gestaltung der Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und auch die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit alle Träger in vergleichbarer Weise in den Stand gesetzt sind, unter optimalen Bedingungen die Förderung von Kindern im Elementarbereich sicherzustellen.