Hauptproblem „Fachkräftemangel“ – In 2023 fehlen 384.000 Kita-Plätze

Neue Bertelsmann Studie offenbart enorme Lücken bei der Kinderbetreuung auch im kommenden Jahr

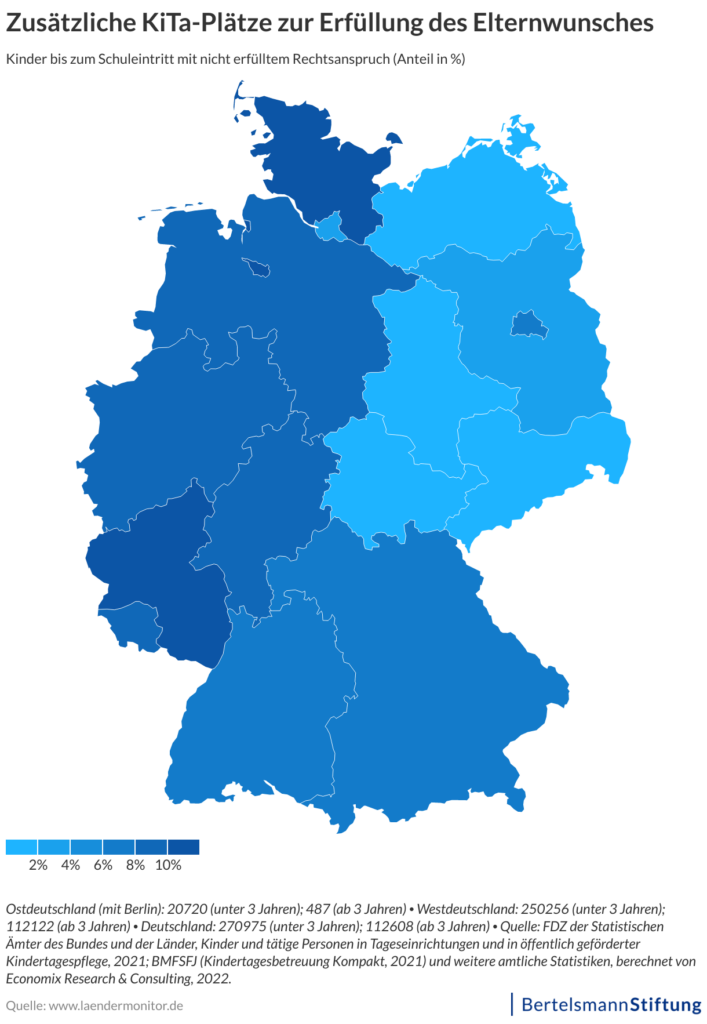

In Deutschland gibt es noch immer zu wenig Kita-Plätze, um die Nachfrage zu decken. Gemessen an den Betreuungswünschen fehlen im kommenden Jahr voraussichtlich bis zu 383.600 Plätze bundesweit: 362.400 im Westen und 21.200 im Osten. Das geht aus neuen Berechnungen der Bertelsmann Stiftung für das aktuelle Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme hervor.

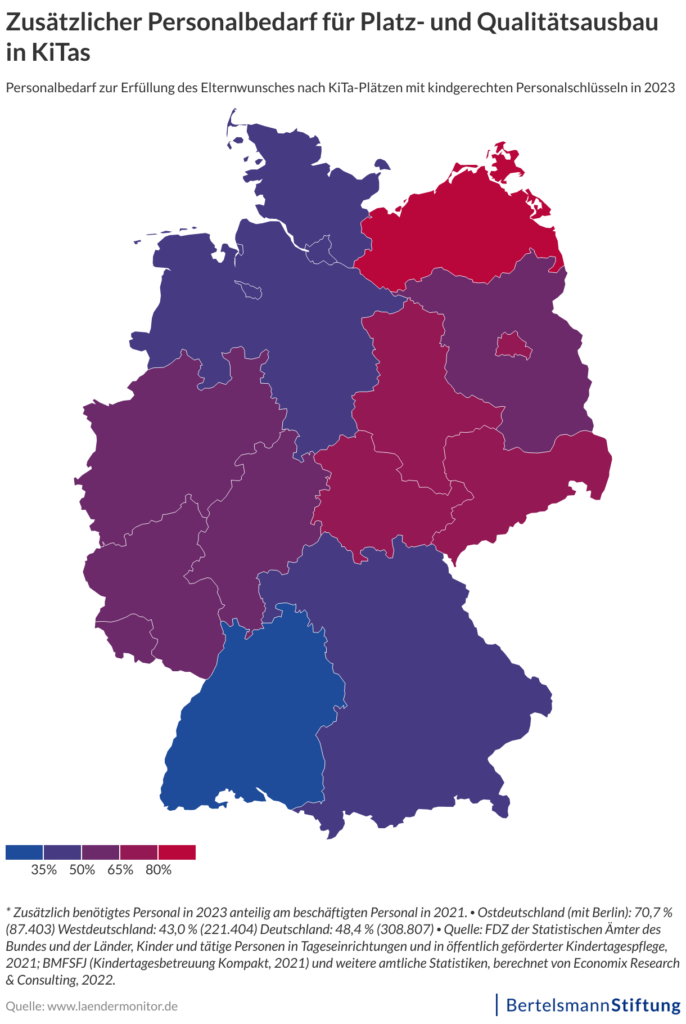

Knapp 100.000 neue Fachkräfte benötigt

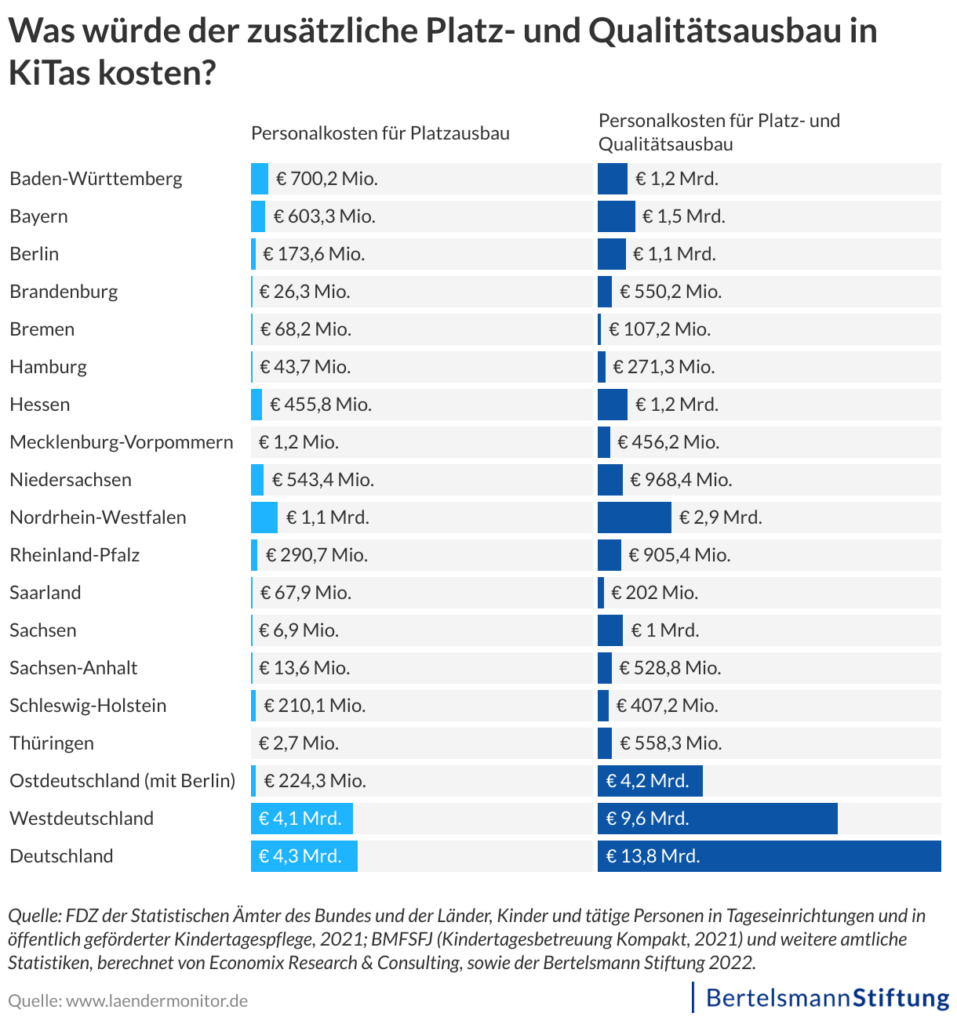

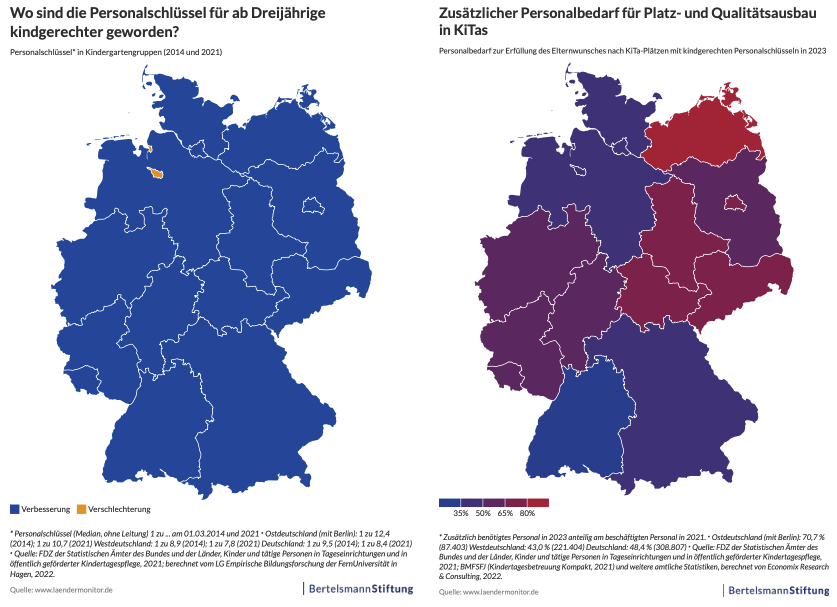

Um den Betreuungsbedarf der Eltern zu erfüllen, müssten zusätzlich zum vorhandenen Personal weitere 93.700 Fachkräfte im Westen und 4.900 im Osten eingestellt werden. Für diese insgesamt 98.600 Personen würden zusätzliche Personalkosten von 4,3 Milliarden Euro pro Jahr entstehen, von denen der Großteil (4,1 Milliarden Euro) auf die westdeutschen Bundesländer entfiele. Hinzu kämen Betriebs- und mögliche Baukosten für Kitas. Noch herausfordernder als die Finanzierung wird es jedoch sein, die benötigten Fachkräfte für die Kitas zu gewinnen.

Die meisten Plätze fehlen in NRW

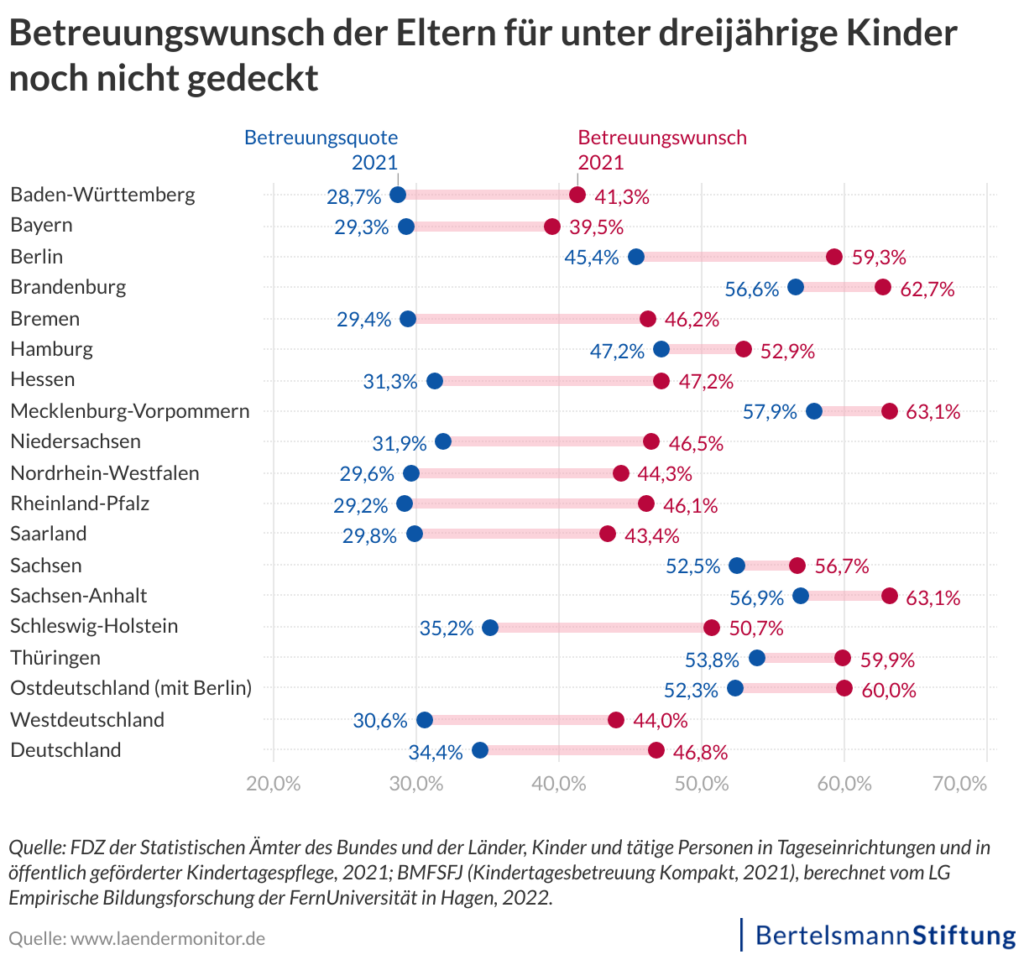

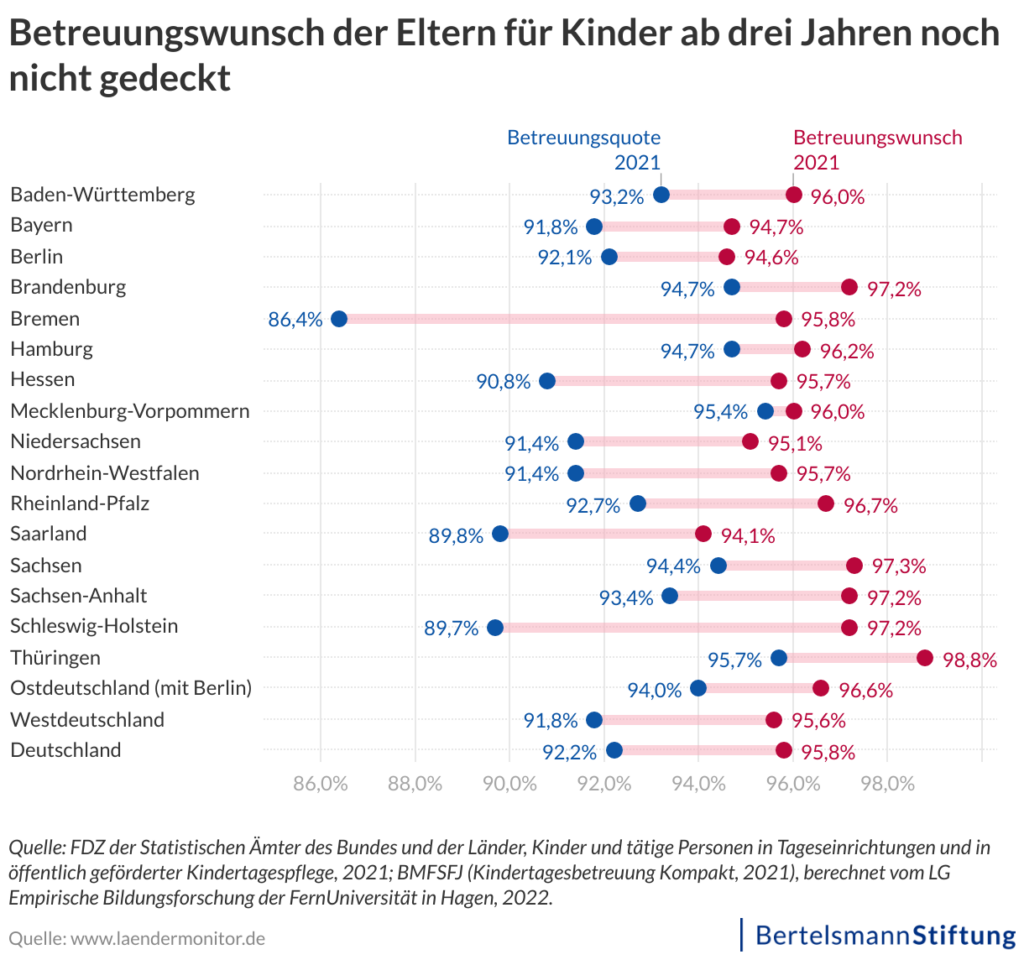

Um die Zahl der fehlenden Kita-Plätze in allen Bundesländern zu ermitteln, hat die Bertelsmann Stiftung die Betreuungsquoten der Kita-Kinder im Jahr 2021 mit dem Anteil der Eltern abgeglichen, die im gleichen Jahr in der Kinderbetreuungsstudie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) einen Betreuungsbedarf äußerten. Ein genauerer Blick zeigt, dass in fast allen Bundesländern, vor allem in den westdeutschen, die Nachfrage der Eltern nach Kita-Plätzen höher ist als der Anteil an Kindern, die 2021 betreut wurden.

Der größte Mangel besteht im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 101.600 fehlenden Kita-Plätzen, während in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen kein Platzausbau erforderlich ist.

Auch in den Stadtstaaten ist der Platzmangel unterschiedlich ausgeprägt. In Berlin gibt es 17.000 Kita-Plätze zu wenig, was einer Unterversorgung von rund sieben Prozent entspricht. In Bremen fehlen 5.400 (rund dreizehn Prozent) und in Hamburg 3.700 Plätze (drei Prozent).

Über doppelt so viele Krippen- wie Kindergarten-Plätze benötigt

Der Ausbaubedarf unterscheidet sich darüber hinaus nach Altersgruppe. Den Berechnungen zufolge fehlen für unter dreijährige Kinder in Westdeutschland rund 250.300 Kita-Plätze, in Ostdeutschland (inklusive Berlin) sind es rund 20.700. Für die Kinder ab drei Jahren gibt es in den westdeutschen Bundesländern 112.100 Plätze zu wenig, gegenüber 500 im Osten.

„Rechtsanspruch auf Betreuungsplatz endlich erfüllen“

„Trotz des massiven Kita-Ausbaus in den vergangenen Jahren finden noch immer zu viele Eltern keinen Platz für ihre Kinder. Das ist in doppelter Hinsicht untragbar: Die Eltern müssen die Betreuung selbst organisieren, während den Kindern ihr Recht auf professionelle Begleitung in der frühen Bildung vorenthalten wird. Schon jetzt ist abzusehen, dass sich der gesetzlich verankerte Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung auch 2023 vielerorts nicht einlösen lässt“, sagt Anette Stein, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung. Seit 2013 gilt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, für Kinder ab drei Jahren besteht er schon seit 1996.

Und wo bleibt die Qualität?

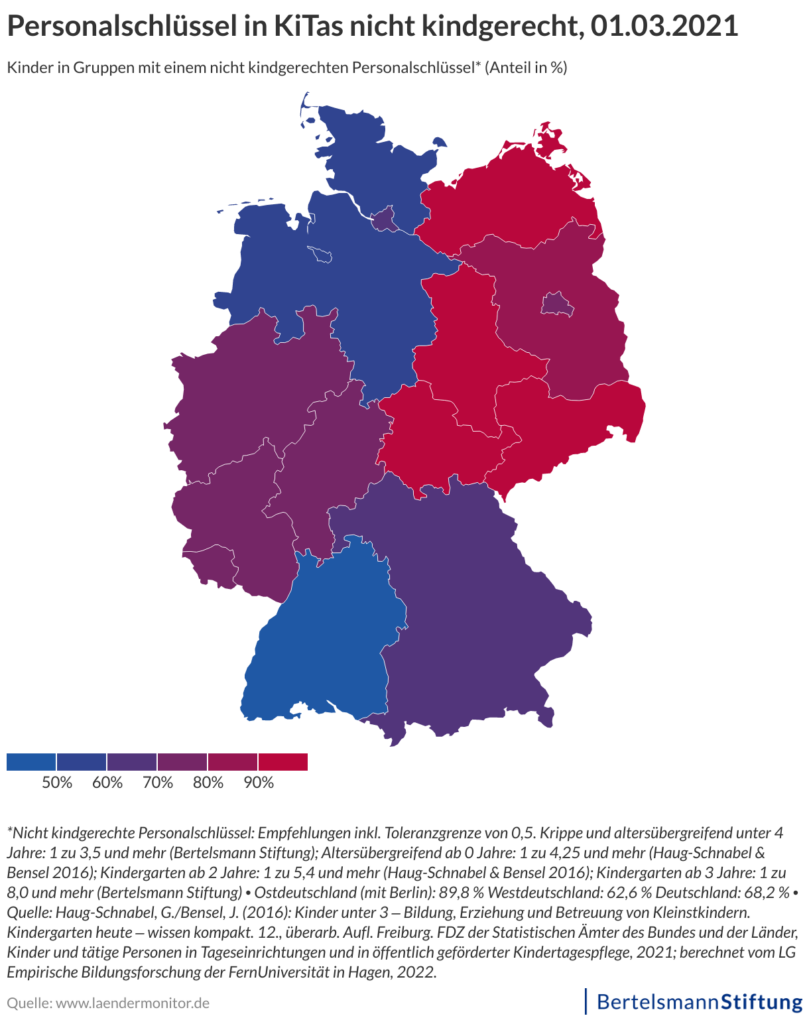

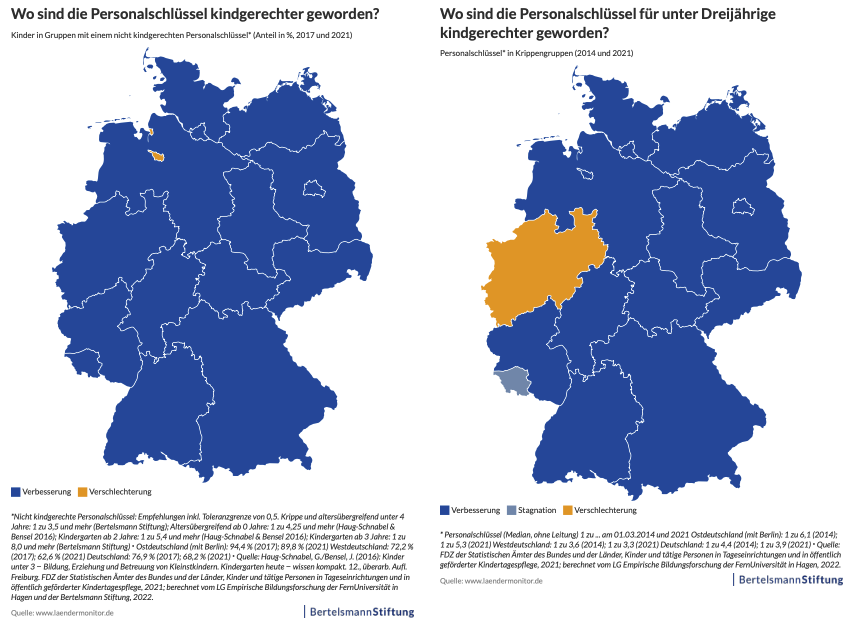

Die Problemlage tritt noch deutlicher zutage, wenn auch die Qualität der frühkindlichen Bildung verbessert werden soll. Denn noch immer werden bundesweit 68 Prozent aller Kita- Kinder in Gruppen betreut, deren Personalschlüssel nicht den wissenschaftlichen Empfehlungen entsprechen. In Ostdeutschland trifft dies auf rund 90 Prozent der Kita-Kinder zu, doch auch im Westen ist der Anteil mit 63 Prozent zu hoch.

Damit 2023 nicht nur ausreichend Kita-Plätze zur Deckung der Betreuungsbedarfe bereitstehen, sondern auch alle Plätze kindgerechte Personalschlüssel aufweisen, müssten 308.800 Fachkräfte zusätzlich beschäftigt werden. Das entspräche Personalkosten von rund 13,8 Milliarden Euro jährlich.

Wunsch und Realität

„Die Länder und Kommunen müssen den Platzausbau jetzt mit Nachdruck vorantreiben“, sagt Anette Stein. Zwar sieht das neue Kita-Qualitätsgesetz vor, dass der Bund 2023 und 2024 jeweils bis zu zwei Milliarden Euro für die frühkindliche Bildung bereitstellt. Doch weil diese Mittel nicht reichen werden, sei es laut Stein unausweichlich, dass der Bund in größerem Umfang in die dauerhafte Finanzierung des Kita-Systems einsteigt. Die Bundesmittel sollten dazu eingesetzt werden, den Qualitätsausbau in Form kindgerechter Personalschlüssel voranzutreiben. Dieses Vorhaben hat die Ampelregierung im Koalitionsvertrag vereinbart.

Arbeitsbedingungen spürbar verbessern – auch durch bessere Personalausstattung

Allerdings sind die Kosten nicht das Kernproblem. „Die größte Hürde auf dem Weg zu genügend Plätzen und mehr Qualität in der frühkindlichen Bildung ist und bleibt der enorme Fachkräftemangel. Es muss jetzt sehr schnell gelingen, viel mehr Personen für das Berufsfeld zu gewinnen“, betont Stein, und verweist auf die Wechselwirkung: „Mit mehr Personal verbessern sich die Arbeitsbedingungen für alle. Damit steigen die Chancen, dass sich mehr Menschen für die Arbeit in einer Kita entscheiden, und zugleich die vorhandenen Fachkräfte im Beruf verbleiben.“ Damit mittelfristig eine bessere Personalausstattung möglich ist, braucht es eine verbindliche Strategie, wie zukünftig mehr und qualifiziertes Personal hinzukommen wird. Hierfür können gesetzlich verankerte Stufenpläne hilfreich sein. Ansonsten verlieren die Kitas ihre Attraktivität als Arbeitsplatz und können ihren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen.

Kein Ende des Mangels in Sicht

Es wird Zeit beanspruchen, die benötigten Fachkräfte zu gewinnen und vor allem zu qualifizieren. Dennoch muss es bereits jetzt gelingen, das vorhandene Kita-Personal zu entlasten. Dazu kann die zusätzliche Beschäftigung von Hauswirtschaftskräften gehören. Vor allem aber sollte das jetzige Aufgabenspektrum von Kitas konsequent überprüft und priorisiert werden. Denn die Anforderungen an das Kita-Personal sind sehr vielfältig und lassen sich mit der aktuellen Personalbemessung nicht mehr umsetzen. „Die Politik muss gemeinsam mit der Praxis und mit Beteiligung der Eltern die Frage beantworten: Worauf kann verzichtet werden, ohne das Recht der Kinder auf Bildung und gutes Aufwachsen zu verletzen?“, so Stein.

Zusatzinformationen

Für das Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme wurden Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik (Stichtag 1. März 2021), des BMFSFJ („Kindertagesbetreuung Kompakt“, 2021) und weiteren amtlichen Statistiken ausgewertet. Die Berechnungen haben das LG Empirische Bildungsforschung der FernUniversität in Hagen, Economix Research & Consulting und die Bertelsmann Stiftung durchgeführt. Die Daten und Quellen sind auf der Seite www.laendermonitor.de sowie in den Länderprofilen unter www.laendermonitor.de/laenderprofile zu finden. Eine kompakte Darstellung der Ergebnisse bietet dazu die Online-Broschüre www.bertelsmann-stiftung.de/kita-personal-braucht-prioritaet.

Quelle: Mitteilung Bertelsmann Stiftung