Kinderbetreuung in Deutschland: Bedarf übersteigt weiter das Angebot

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie 2025 macht deutliche Unterschiede zwischen Ost und West sichtbar und zeigt soziale Hürden beim Zugang zu Kitas

Die aktuellen Ergebnisse der DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) zeigen: Auch mehr als zehn Jahre nach Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Geburtstag bleibt die Versorgungslage in Deutschland angespannt. Obwohl die Geburtenzahlen sinken, besteht ein erheblicher Mangel an passenden Angeboten in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE).

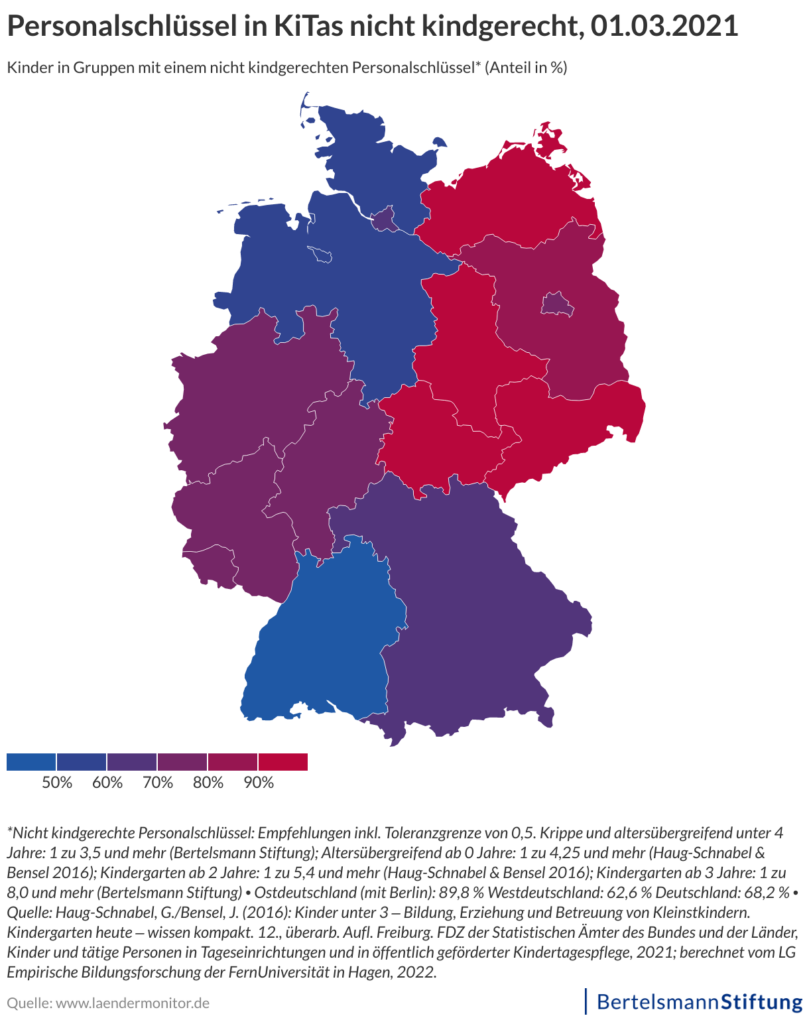

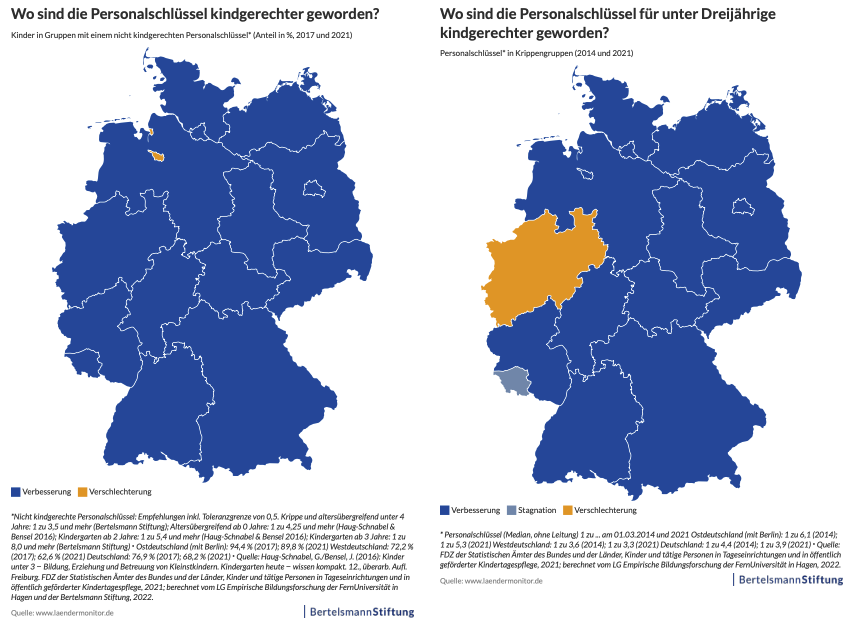

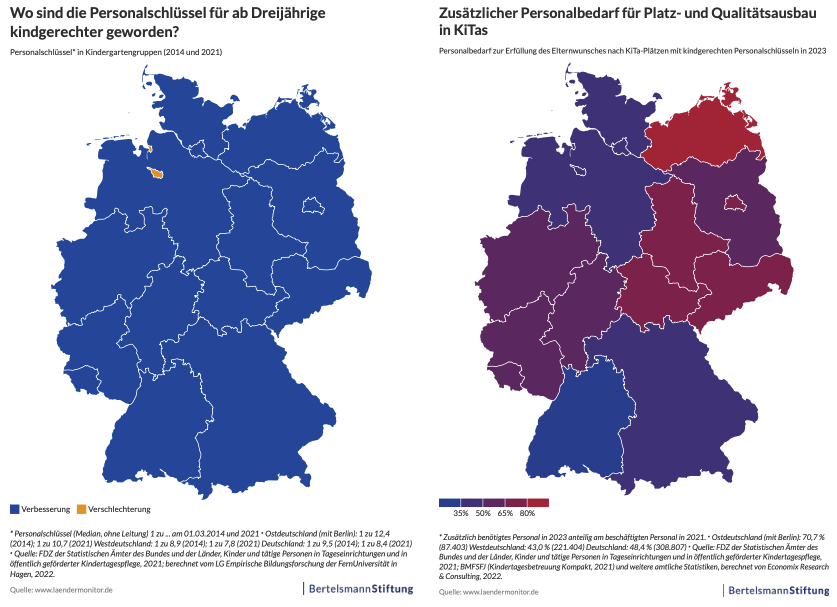

West- und Ostdeutschland mit deutlichen Unterschieden

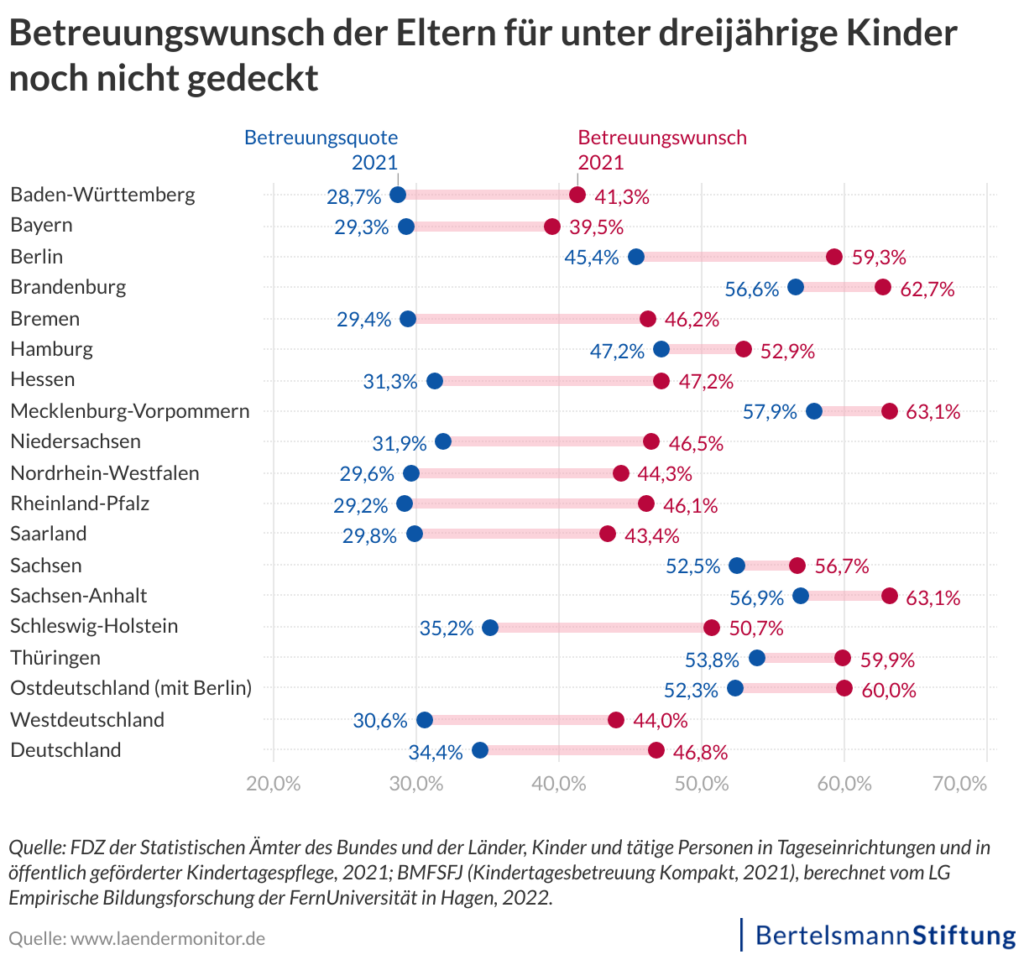

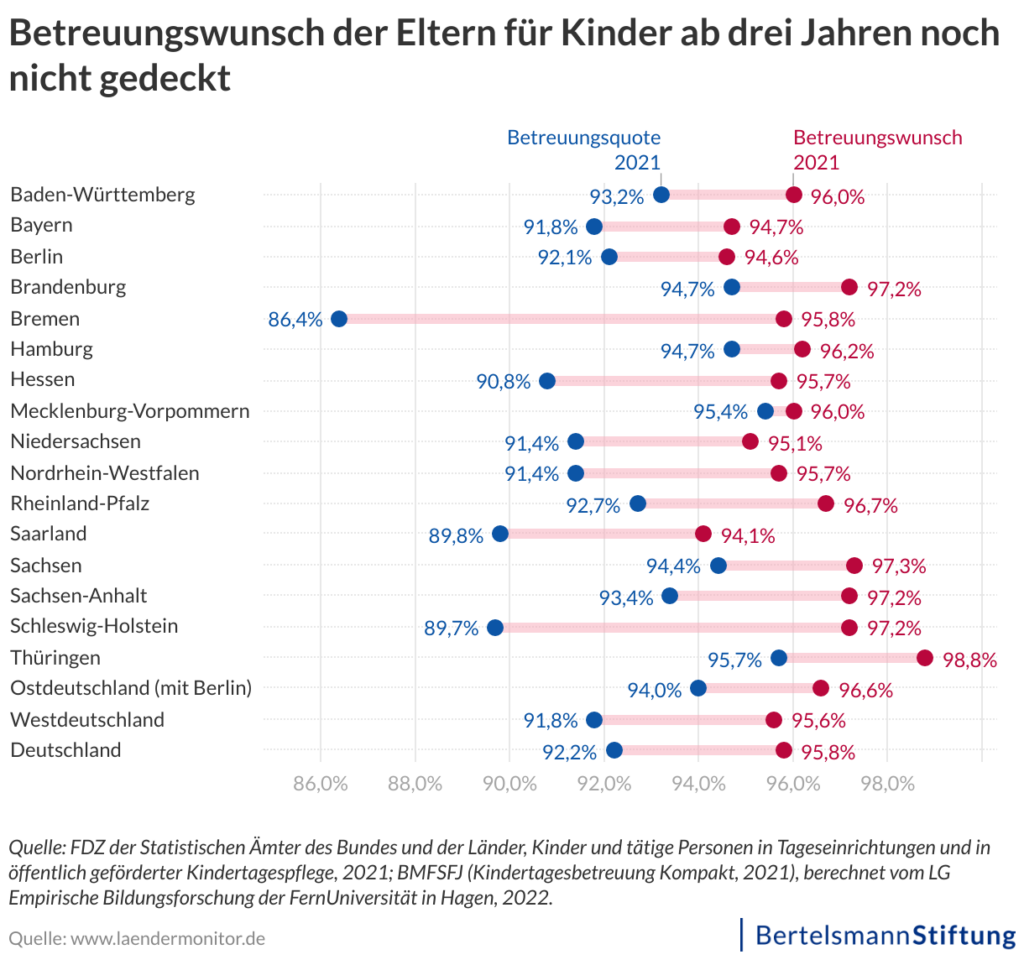

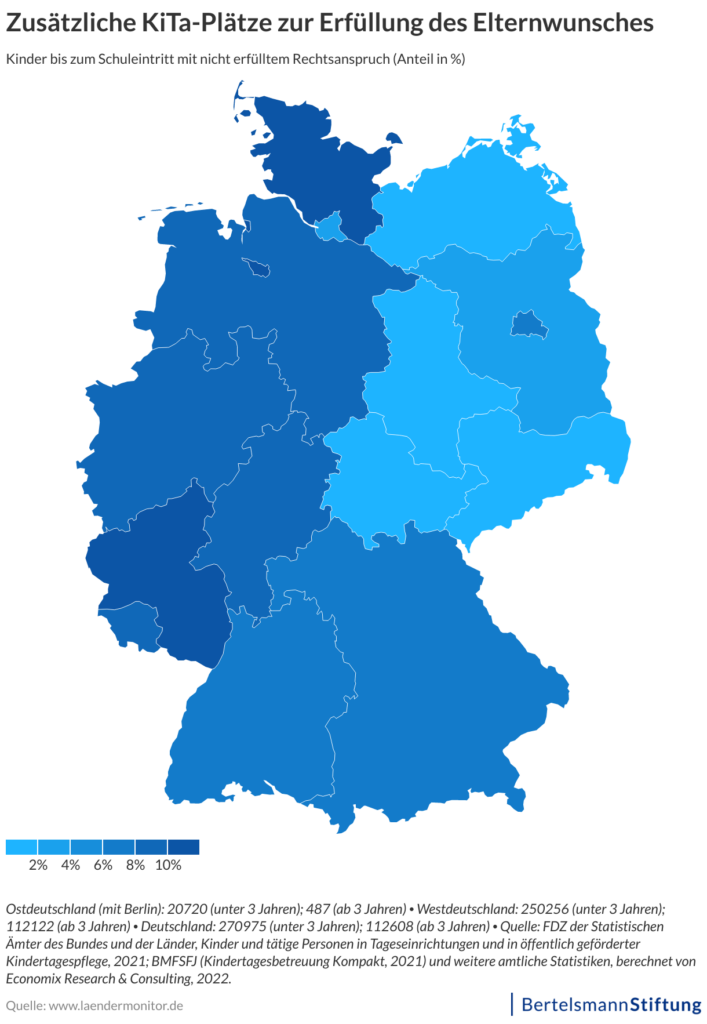

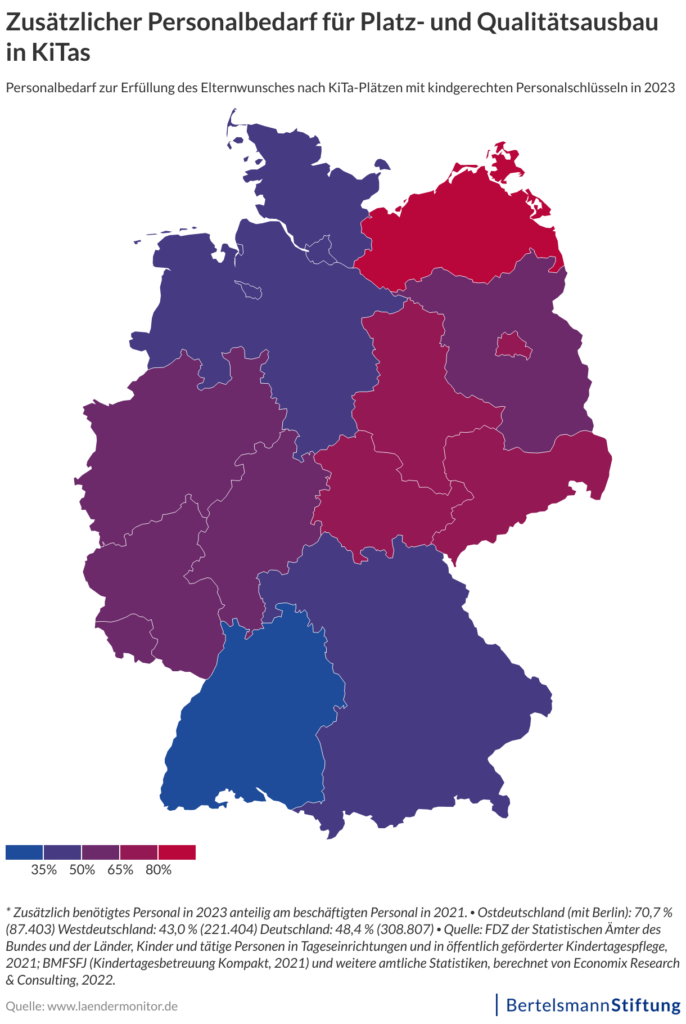

Besonders auffällig sind die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Während in Westdeutschland 23 Prozent der Familien mit ein- oder zweijährigen Kindern trotz Bedarf keinen Platz nutzen, liegt dieser Anteil im Osten bei lediglich 9 Prozent. Hinzu kommt, dass weitere 6 Prozent der Eltern im Westen und 4 Prozent im Osten ihre aktuellen Betreuungszeiten als unzureichend einschätzen.

Nach Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) an der Technischen Universität Dortmund könnten sinkende Geburtenraten in Ostdeutschland dazu führen, dass künftig Plätze für Kinder ab drei Jahren in Angebote für unter Dreijährige umgewandelt werden. Im Westen bleibt die Lage dagegen aufgrund der konstant hohen Lücke zwischen Angebot und Nachfrage sowie des Personalmangels besonders schwierig.

Soziale Ungleichheit beim Zugang zur Kinderbetreuung

Die Analysen verdeutlichen auch, dass benachteiligte Familien seltener einen Betreuungsplatz erhalten. Familien mit Migrationsgeschichte haben trotz vergleichbaren Bedarfs signifikant schlechtere Chancen (-10 Prozentpunkte). Ebenso nutzen Familien, die Transferleistungen beziehen oder in denen der höchste Schulabschluss ein Hauptschulabschluss ist, die Angebote seltener (-9 bzw. -8 Prozentpunkte). Dieser Befund gilt seit 2016 unverändert.

„Die Angebotsplanung, vor allem vor Ort in den Kommunen, muss professioneller werden, damit alle Kinder gleiche Chancen auf einen bedarfsgerechten Platz haben. Kommunen müssen ressourcenschonend auf die Bevölkerungsentwicklung und Zuzugswellen reagieren können und dürfen zugleich die Angebotsqualität nicht vernachlässigen“, kritisiert Prof. Dr. Susanne Kuger, Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut. Sie betont: „Damit wurde eines der zentralen Ziele des Rechtsanspruchs – die Teilhabechancen aller Kinder zu verbessern und für mehr Chancengerechtigkeit beim Zugang zur Kindertagesbetreuung zu sorgen – bislang nicht erreicht.“

Unterschiedliche Bedarfe von Eltern in Ost und West

Seit 2013 ist der Betreuungsbedarf von Eltern mit ein- und zweijährigen Kindern deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 liegt er bundesweit bei 65 Prozent (Einjährige) beziehungsweise 82 Prozent (Zweijährige). In Ostdeutschland ist die Nachfrage traditionell höher: 82 Prozent der Eltern mit einjährigen Kindern und 92 Prozent mit zweijährigen wünschen einen Platz, in Westdeutschland sind es 62 beziehungsweise 80 Prozent.

Auch die bevorzugten Betreuungsumfänge unterscheiden sich: Während ostdeutsche Eltern überwiegend Ganztagsplätze mit 35 bis 45 Wochenstunden nachfragen, bevorzugen westdeutsche Eltern meist erweiterte Halbtagsplätze zwischen 25 und 35 Stunden. Doch nicht immer können die gewünschten Modelle auch tatsächlich genutzt werden. Unzureichende Verlässlichkeit der Angebote – etwa durch ungeplante Schließtage – verschärft die Situation zusätzlich.

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie

Die DJI-Kinderbetreuungsstudie (KiBS) ist eine jährliche, bundesweit repräsentative Befragung von rund 33.000 Eltern. Sie untersucht die aktuelle Betreuungssituation, elterliche Bedarfe sowie die wahrgenommene Qualität der Kindertagesbetreuung. Zudem wird erfasst, warum Familien kein Angebot nutzen. Gefördert wird die Studie durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Die neuesten Ergebnisse sind im DJI-Kinderbetreuungsreport 2025 (Studie 1) sowie in der Publikationsreihe „Kindertagesbetreuung Kompakt“ erschienen. Dort werden die Befunde mit den Beteiligungsquoten der AKJStat an der TU Dortmund verknüpft, um regionale Entwicklungen sichtbar zu machen.

Quelle: Deutsches Jugendinstitut (DJI), Pressemitteilung vom August 2025