Informationen und Materialien zur Hygiene in Kitas

Die wichtigsten Websites, Broschüren, Vorlagen für Kintertageseinrichtungen

Als Gemeinschaftseinrichtung mit Küche, Speiseraum und sanitären Anlagen sollte und muss die Einhaltung der Hygiene-Richtlinien eine Selbstverständlichkeit jede Kita sein. Hier finden Sie die wichtigsten kostenlosen Materialien, die Sie dabei unterstützen können.

Zum Umgang mit dem Coronavirus

- 5 Leitlinien für den Kita-Regelbetrieb in der Corona Zeit finden Sie hier. Die Empfehlungen sind nicht nur für die Kita gedacht, sondern auch für Eltern. Sie sollen ihnen helfen, den Kita-Regelbetrieb aufrecht zu erhalten.

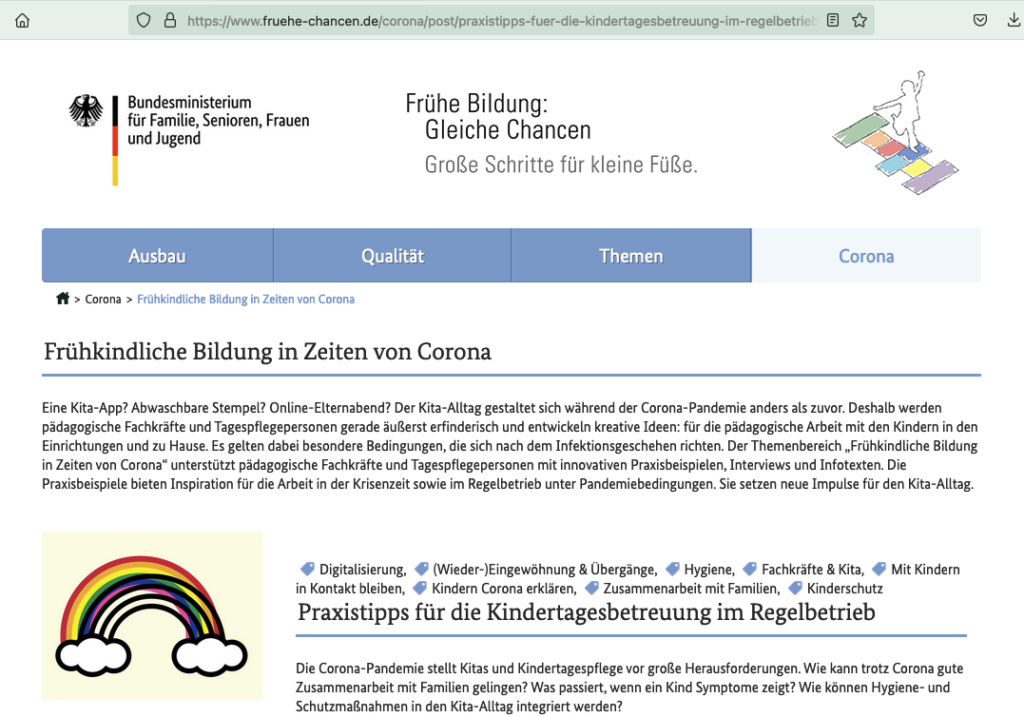

- Wie der Regelbetrieb in der Kindertagesbetreuung trotz Corona gelingen kann, dazu findet sich vieles auf der Website des Bundesfamilienministeriums „Frühe Bildung: Gleiche Chancen“. Hier finden Sie Ideen und Tipps für eine gute Zusammenarbeit mit Familien, zum Umgang mit Symptomen und zur Integration von Schutzmaßnahmen.

- Hinweise für Eltern in der Corona Zeit gibt der Bundesverband für Kindertagespflege heraus . Das zweiseitige Informationsblatt bietet die wichtigsten Informationen. Es kann kostenlos downgeloadet und ausgedruckt werden.

- Um die Schutzstandards in Kitas geht es in einer Broschüre der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGV). Die Hinweise und Empfehlungen konkretisieren auf 14 Seiten die Arbeitsschutz-Standards für die Kindertagesbetreuung und bündeln die bisherigen Erkenntnisse im Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. Sie werden auf der Grundlage von aktuellen wissenschaftlichen und politischen Entwicklungen ständig angepasst.

- Der Deutsche Bildungsserver bietet einen Überblick für den Gesundheitsschutz, zur Hygiene und zum Arbeitsschutz in Corona-Zeiten. In dem Dossier finden Sie vor allem eine Zusammenstellung der Hygiene-Leitlinien und-Empfehlungen der Bundesländer für die Corona-Zeit in der Kita.

- Zahlreiche Materialien und Medien zum Schutz vor dem Coronavirus für Kinder und Jugendliche sowie für Bildungseinrichtungen sind auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter der Domain www.infektionsschutz.de zu finden. Hier finden Sie auch eine Fülle von Materialien zum freien Download.

- Rund ums Kind geht es auf der Website hygiene-tipps-fuer-kids.de. Das Angebot eignet sich für Familien wie für Kitas. Hier sind Informationen, Materialien, Bücher und Arbeitsblätter für den Alltag wie für das Krankenhaus zu finden.

- Fragen und Antworten zur Gemeinschaftsverpflegung in Kitas und Schulen rund um das Coronavirus finden sich auf der Website des Nationalen Qualitätszentrums für Ernährung in Kita und Schule (NQZ). Für alle, die es ganz genau wissen wollen, hält die Website auch weitere Links zu Vernetzungsstellen Kitaverpflegung oder zu Vernetzungsstellen Schulverpflegung bereit.

- Was das Coronavirus für die Bildungseinrichtungen bedeutet, damit beschäftigt sich ein Angebot der Gewerkschaft Bildung und Erziehung (GEW). Hier finden sich die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Thema „Corona“

Hygieneanforderungen – Ratgeber und Leitfäden

In unserem föderalen System hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln zur Hygiene in Gemeinschafseinrichtungen, zu denen eben auch die Kitas zählen.

- Ganze 234 Seiten ist der „Hygieneleitfaden für die Kindertagesbetreuung“ des LandesGesundheitsAmts Baden Württemberg lang. Er eignet sich perfekt als Nachschlagewerk und enthält sogar einen Musterhygieneplan. Hier geht es zum Download.

- Einen dreiseitigen Elternbrief zu Speisen bei Festen bietet FIT KID auf seiner Website. FIT KID ist eine Aktion der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V..

- Hinweise für pädagogische Fachkräfte zum Umgang mit abgepumpter Muttermilch in der Kita hält das Bundesinstitut für Risikobewertung bereit. Das Infoblatt enthält die wichtigsten Informationen zu den Themen Annahme, Aufbewahrung, Erwärmen, Auftauen und Reinigung.

Hygiene-Pläne

Jede Kita muss laut §36 IfSG einen Hygieneplan haben. Neben dem im Hygieneleitfaden enthaltenen Hygieneplan gibt es hier noch weitere Beispiele:

- Der Hautschutz- und Händehygieneplan für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kindetagesstätte stammt von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Er zeigt recht anschaulich wie wann und womit die Haut zu schützen und die Hygiene gewährleistet ist.

- Ein Musterhygieneplan und einen Rahmenhygienenplan finden Sie beim Infoportal für Kita-MitarbeiterInnen, Kindertagesplfegepersonen & Eltern, eine Initiative des Bündnisses Kinder- und Jugendgesundheit. Beide Pläne sind recht ausführlich und können angepasst werden.

- Was, wann, wie, womit und von wem in Sachen Hygiene in der Kindertageseinrichtung routinemäßig zu tun ist, hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zusammengefasst. Auch dieses Informationsblatt ist recht umfangreich geraten.

- Der Rahmen-Hygieneplan für Kinder und Jugendeinrichtungen des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist die perfekte Grundlage für ein schlüssiges Hygienekonzept.

Rechtliches zur Kita-Hygiene

- Mit Kindern zu backen oder Eltern selbstgemachte Speisen mitbringen zu lassen, ist in Kitas bewusst gelebter Alltag. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt, was Sie dabei beachten müssen. Die Information ist kurz und übersichtlich gehalten, enthält aber alles, was es zu beachten gibt.

- FIT KID informiert ebenfalls über das Hygienerecht. Auch diese Website ist kurz und übersichtliche gehalten und eignet sich für einen guten Überblick.

Infektionsschutz & Hygiene

Viele weitere Informationen und Materialien zu Infektionsschutz & Hygiene hält die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf dem Infoportal www.infektionsschutz.de bereit. Hier gibt es Filme für Kinder, Infografiken zum Händewaschen , Tipps für das Hygieneverhalten in verschiedenen Sprachen und Malblätter „Richtig Hände waschen / Richtig husten und niesen“ für Kitas.

Wir haben uns bei unserer Aufzählung an www.kindergesundheit-info.de gehalten.