Worauf Lehrkräfte und Eltern achten sollten, damit sich Kinder entwickeln können

Können Sie sich vorstellen, dass eine Schülerin so etwas sagt? „Wenn ich an die Schule denke, weine ich. Ich habe dort alles gefunden, was ich brauche: Freunde, Familie…“ Sollte das für Sie zum Alltag gehören, brauchen Sie hier nicht weiter zu lesen. Im anderen Fall kann Ihnen dieser Artikel vielleicht ein Stück weiterhelfen.

Die begeisterte Äußerung stammt von einer Schülerin der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg, die vor einiger Zeit den Deutschen Schulpreis gewonnen hat. Neben ihr ist das in den vergangenen Jahren noch 91 weiteren Schulen gelungen. Und im Vergleich zu anderen Schulen mit den üblichen Schulproblemen sind diese Bildungseinrichtungen nicht bessergestellt.

Die Stadteilschule in Hamburg ist eine öffentliche Gesamtschule mit 1600 Schülerinnen und Schülern in dem wenig privilegierten Stadtteil Dulsberg. Sie ist eine Schwerpunkt Schule für Inklusion und die Kinder und Jugendlichen stammen aus 86 Nationen.

Der Unterschied zu vielen anderen Schulen besteht in einer durchweg motivierten Schülerschaft und dem Kollegium.

Es fängt beim Verständnis von Schule und Bildung an

Woran liegt das und was machen andere Schulen anders? Das fängt schon beim Verständnis von Schule und Bildung an. Für den Schulleiter Björn Lengwenus, an seiner früheren Arbeitsstätte hat er die Schülerinnen und Schüler seiner Abschlussklasse schon mal für eine Currywurst nach Dänemark reisen lassen – ohne Geld und irgendwelche Transportmittel –, ist Bildung „viel mehr als nur Deutsch, Mathe und Englisch“. Der Grundgedanke, der seine Haltung und sein pädagogisches Handeln prägt ist „Schule ist Heimat“. „Die Schule muss spürbar eine herzliche Willkommenskultur haben.“, sagt Eckhard Feige, der viele Jahre lang in Bremen als Schulleiter aktiv war und heute in der Lehrerausbildung tätig ist. „Die Schüler müssen vom ersten Tag an das Gefühl haben, hier komme ich gerne hin. Hier gibt es eine schöne Umgebung und Lehrer, die sich für mich interessieren“.

Was sich so selbstverständlich anhört, ist vielerorts Mangelware. Angefangen bei heruntergekommenen Treppenhäusern, kaputten Heizungen, stinkenden Toiletten und kahlen Räumen bis hin zu Lehrkräften, die der Meinung sind, immer die falschen Schüler zu haben. Ein schönes Beispiel dafür bietet etwa die Stadt Freiburg im Breisgau. Hier sollen aktuell rund 3,3 Millionen Euro in die Überwachung von Park + Ride Parkplätzen investiert werden. Aber Geld für die dringende Sanierung der maroden Schultoiletten hat man hier nicht genug. Seltsame Prioritäten.

Das Lernumfeld trägt zur Motivation bei

Selbstverständlich trägt das Lernumfeld, in dem sich Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag aufhalten, erheblich zur Motivation bei. „So eine Schule als Ganzes vom Gebäude bis zum Personal muss irgendwie eine positive Ausstrahlung haben.“ erklärt Feige. „Ja, hier ist es toll, hier möchte ich sein. Es ist wichtig, dass ein Klassenraum ein angenehmes Aussehen und eine Struktur hat, damit sich die Kinder zurechtfinden. Kinder brauchen Struktur und gleichzeitig die Möglichkeit für Kreatives.“ Feige beklagt auch, dass das viele Kolleginnen und Kollegen nicht sähen. Da gäbe es dann Stuhlreihen und kahle Wände. Anders sieht es etwa im Hamburger Stadtteil Barmbek aus, auf dessen Schulhof Lengwenus einst gegen viele Widerstände einen Klassenraum in einen Baum bauen ließ.

Auf die Haltung kommt es an

Und schon sind wir wieder bei der Person des Lehrers. Seit Jahren tobt die Diskussion um die Haltung der Lehrkräfte gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Wenn wir die Situation einer Schulklasse mit der einer Fußballmannschaft vergleichen, zeigt sich das besonders deutlich. Ulf Häfelinger, bis vor kurzem Mentaltrainer des FC RB Salzburg bringt es auf den Punkt, wenn er danach fragt, ob sich die Lehrkraft von ihrer Klasse distanziert oder sich als Teil des Teams sieht, um Erfolg und Misserfolg zu teilen.

„Wichtiger als ein guter Fachdidaktiker zu sein, ist die Fähigkeit eine gute soziale und vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufzubauen.“, sagt Feige. „Man kann in zwei Fächern wunderbar ausgebildet sein. Wenn man dann aber in den Fächern 35 Jahre lang an den Kindern vorbei unterrichtet, hat man nichts erreicht, außer, dass man gut verdient hat.“ Lehrkräfte, die den Wert eines Menschen nach dessen Noten und Wohlverhalten beurteilen, sollten nach Meinung aller Fachleute längst Geschichte sein. Die Realität ist zu oft noch eine andere. Edgar Bohn, ebenfalls langjähriger Schulleiter und Vorsitzender des Grundschulverbandes kennt viele dieser Beispiele. So erzählt er etwa von einer Kollegin, die bei „schwierigen Schülern“ grundsätzlich Verhaltensauffälligkeiten diagnostizierte. Genauso weiß er aber auch von anderen Lehrpersönlichkeiten zu berichten.

Sorgen und Nöte auch bei den Lehrkräften

„Als Lehrer muss ich es bemerken, wenn ein Schüler nicht mehr mitkommt. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass viele meiner Schüler meine Fragen nicht richtig verstanden haben. Dann bin ich dazu übergegangen, bei Fragen, auf die nur wenig Reaktionen kamen, jene Schüler zu bitten, aufzustehen, die meine Fragen verstanden hatten. Diese bat ich zu erklären, was ich gefragt habe. Mit der Zeit standen so immer mehr Schüler auf. Manchmal dauerte es sehr lange, bis alle standen. Da musste ich meine Fragen präzisieren und habe gelernt, die Fragen richtig zu stellen,“ sagt Bohn.

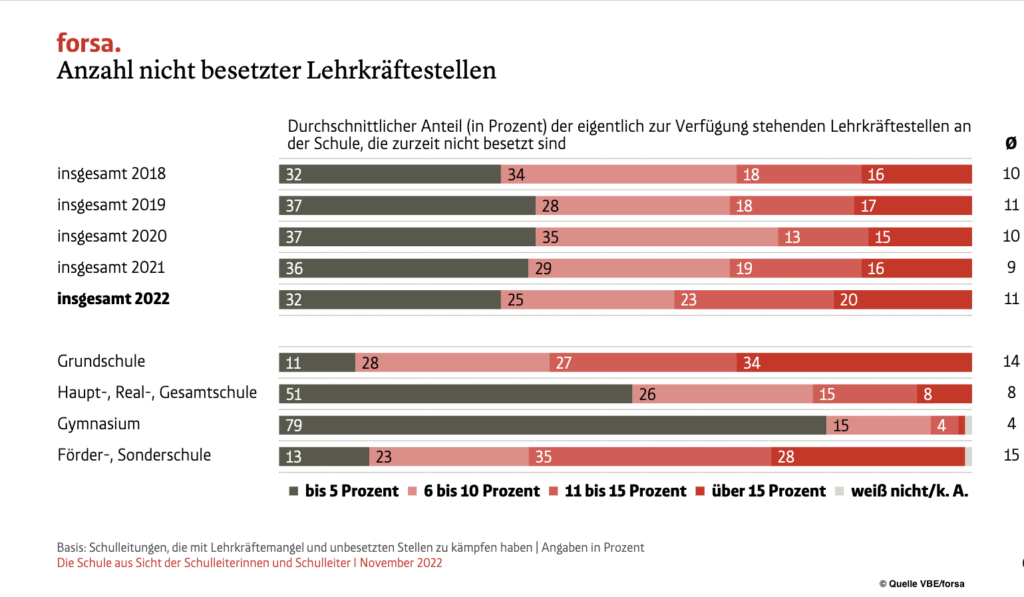

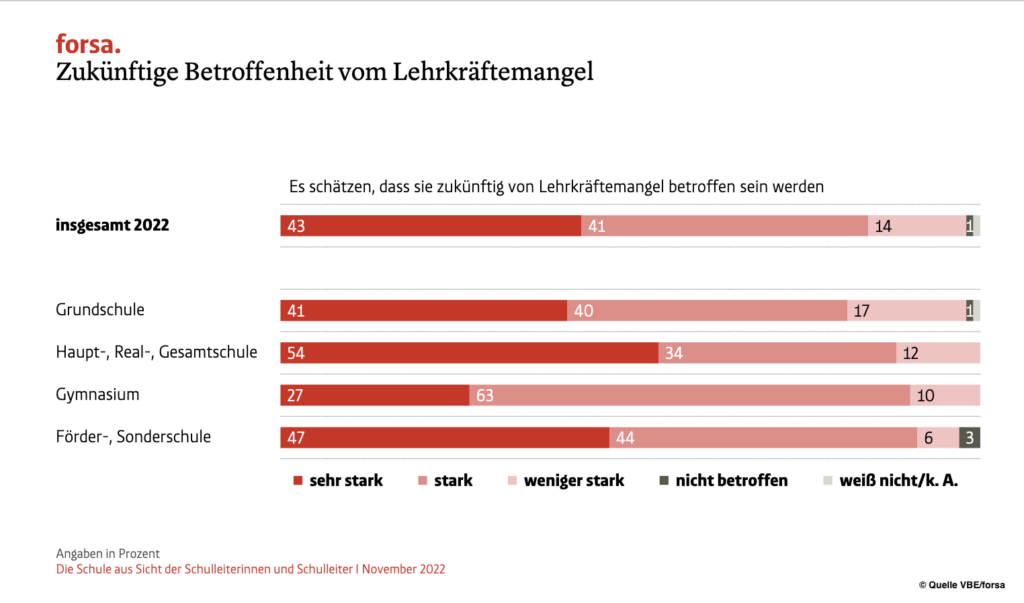

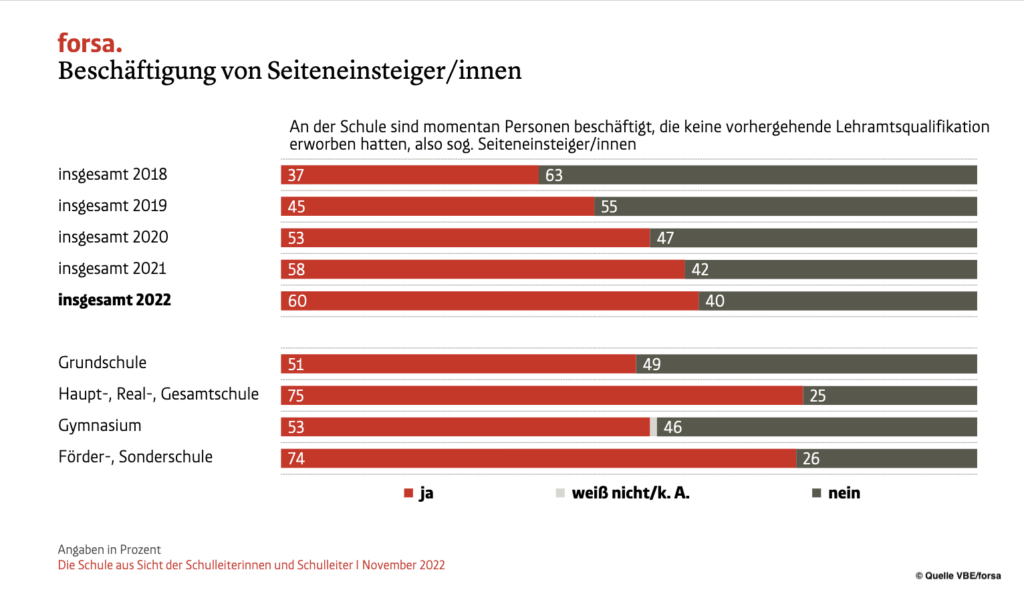

Bohn kennt viele Sorgen seiner Kolleginnen und Kollegen. Der Kampf mit dem Regierungspräsidium, auf sich alleine gestellt zu sein bei teilweise enormen Herausforderungen, ein Berg von Überstunden aufgrund des Lehrkräftemangels, sind nur drei von den vielen, die er nennt. Er wünscht sich eine Behörde, die mehr unterstützt als zu kontrollieren, Vorgaben zu machen und zu verwalten. Gruppen von Kolleginnen und Kollegen, die sich gegenseitig im Unterricht besuchen, und miteinander darüber diskutieren, mehr Fortbildungsbereitschaft, mehr Freiräume für die Schulen und eine klare Vision von Schule, die auf die modernen Erkenntnisse der Wissenschaft baut. Der Grundschulverband hat natürlich eine (www.grundschulverband.de).

Wie kann ich ein Angebot machen, das Interesse weckt?

Aber was ist mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler selbst? Häfelinger erklärt, dass er keinen Menschen wirklich motivieren könne, weil diese eigentlich schon motiviert seien. Wenn es hier einen Einbruch gebe, müsse man nach den Ursachen dafür suchen. So sieht es auch Bohn. „Die Fragestellung lautet nicht ,Wie kann ich jemanden motivieren?‘ Sondern die Fragestellung lautet ,Wie kann ich ein Angebot machen, das Interesse weckt?‘“

Mitte der achtziger Jahre entwickelten die beiden Psychologen Edward L. Deci und Richard Ryan ihre Selbstbestimmungstheorie. Ausschlaggebend für die Motivation eines Menschen sind danach Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Auch wenn diese Theorie heute allgemein anerkannt ist, ist die Realität meist anders.

Soziale Eingebundenheit

Über die Bedeutung der sozialen Eingebundenheit, also eine gute Verbindung zu den Lehrkräften und zu den Mitschülern zu haben, sich willkommen zu fühlen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, ist hier bereits einiges angeklungen. Aber wie sieht es mit der Autonomie aus. Aus der Entwicklungspsychologie wissen wird, wie entscheidend das Gefühl der Autonomie schon von frühen Kindesbeinen an für die Entwicklung ist. Das Grundproblem sieht Bohn darin, wenn die Lehrkraft die Schulstunde so vordenkt, wie sie zu laufen hat, damit am Ende genau das herauskommt, was sie sich am Anfang vorgestellt hat. Mit der Autonomie ist es dann nicht mehr weit her. Um davon weg zu kommen, empfiehlt Bohn mehr Projektunterricht, in dem die Kinder und Jugendlichen auf sich gestellt oder in Gruppen mit Unterstützung der Lehrkräfte zu eigenen Ergebnissen kommen. Häfelinger empfiehlt ein Wegkommen vom 45-Minuten-Takt, damit Lehrkräfte und Schüler genügend Zeit haben. Feige, der Gymnasiallehrer und gleichzeitig Sonderpädagoge ist, betont die Notwendigkeit zu individuellen Förderung und einem differenzierten Unterricht.

Aus jahrzehntelanger Lehrerfahrung weiß er selbst, wie schwierig das ist, aber auch wie wertvoll. Chancen sieht er dabei vor allem in einer verbesserten Lehrerausbildung mit Bezug zur Inklusion und im vermehrten Einsatz von Sozial- und Sonderpädagogen im Schulbetrieb. Und schließlich setzt er erheblich stärker auf die Entwicklung sozialer Fähigkeiten und die Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen an der Schule. Dazu hat er jüngst ein Buch für Lehrkräfte mit dem Titel „Gemeinsinn in der Klasse schaffen“ geschrieben, das in diesen Tagen erscheint. Wenn es tatsächlich gelingt, dass sich mehr Menschen die Gefühle von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit haben, werden sie auch ihr Leben in die Hand nehmen und gestalten. Damit wäre eigentlich alles erreicht.

Wir dürfen die Eltern nicht vergessen

Wenn wir aber über Motivation reden, dürfen wir die Eltern nicht vergessen. Was können sie tun, damit ihre Jüngsten mit am Ball bleiben. Das Gespräch über Noten ist sicher nur dann gefragt, wenn die Kinder damit Probleme haben. Feige erinnert sich, dass er mit seinen Kindern genau zwei Mal über Noten gesprochen hat: „in der vierten Klasse und in der achten, als es gerade schwierig wurde.“ Dabei können Eltern ihre Kinder tatsächlich gut unterstützen, aber eben anders, als es sich viele oft vorstellen.

Eltern können die Schulleistungen und Motivation ihrer Kinder stärken, indem sie eine positive Erwartungshaltung vermitteln und sich an Aktivitäten der Schule beteiligen. Eine aktive Rolle beim Lernen zu Hause wirkt sich dagegen nur geringfügig aus und kann im Fall der Hausaufgabenkontrolle sogar schaden. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor ein paar Monaten mit der größten Forschungssynthese der Technischen Universität München (TUM) zum Einfluss der Eltern nachgewiesen. Dabei sind vor allem fünf Dinge wichtig:

- Eltern sollten sich am Lernen zu Hause beteiligen. Das verbessert zwar die Schulleitungen nicht, motiviert aber. Kinder entwickeln eine positivere Einstellung zum Lernen, wenn sie ermutigt werden, selbstständig zu arbeiten, zum Beispiel eigene Lösungswege auszuprobieren.

- Gute Leistungen können Eltern begünstigen, wenn sie zu Hause eine Umgebung schaffen, die zum Lernen geeignet ist. Hilfe bei den Hausaufgaben kann sich jedoch negativ auswirken, wenn sie sich darin erschöpft, die Kinder und Jugendlichen zu kontrollieren. Dies ist vor allem bei Schülerinnen und Schülern mittleren Alters der Fall.

- Eltern sollten Regeln festlegen, wann und wo die Aufgaben erledigt werden, Hilfestellungen anbieten und Feedback zur Genauigkeit der Bearbeitung geben.

- Eltern sollten ihren Kindern eine positive Erwartungshaltung zur Bildung vermitteln. Indem Eltern mit ihren Kindern über mögliche Leistungen, Schulabschlüsse oder Berufswege sprechen, indem sie Lernstrategien diskutieren oder Lob und Kritik möglichst differenziert auf einzelne Schularbeiten beziehen, können sie positiv darauf einwirken, was sich die Kinder in den einzelnen Fächern selbst zutrauen und inwieweit sie sich in der Schule engagieren. Dieser Effekt nimmt mit dem Alter der Jugendlichen zu. Weniger wirkungsvoll sind dagegen Diskussionen über die Bedeutung von Bildung im Allgemeinen.

- Offenbar hilft es auch, wenn sich Eltern an der Schule engagieren.

„Die Ergebnisse zeigen, dass die Beteiligung der Eltern die Leistung und Motivation der Schülerinnen und Schüler über alle Altersstufen hinweg und unabhängig vom sozioökonomischen Status stärken kann“, sagt die Studienleiterin Doris Holzberger, Professorin für Schul- und Unterrichtsforschung. „Umso wichtiger ist eine gute und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern. Wenn Lehrerinnen und Lehrer die Väter und Mütter erreichen, können sie auch außerhalb des Unterrichts Kinder fördern, bei denen eine positiv wirkende Rolle der Eltern nicht selbstverständlich ist.“

Auch Eltern müssen Anregung geben

Feige ergänzt: „Eltern sollten versuchen, eine Vertrauensperson für ihre Kinder zu sein. Das hört sich so selbstverständlich an, ist es aber nicht. Wenn Kinder sich aufgehoben und sich gesehen und gehört fühlen und dadurch wirklich Vertrauen entsteht, können Eltern auch eine große Rolle dabei spielen, Kinder für alles Mögliche zu begeistern. Das ist nicht für alle selbstverständlich. Wir hören immer wieder, dass die Eltern keine Zeit für ihre Kinder haben oder wenn sie Zeit haben, diese nicht von Aufmerksamkeit, Interesse oder Wertschätzung geprägt ist.

Eltern sollten in der Lage sein, den Kindern Anregungen zu geben, die sie neugierig machen auf das, was sie umgibt. Neugierde wecken ist ansteckend. Ich habe ganz viele Kinder und Familien in meiner Amtszeit an der Schule erlebt, die sehr Reizarm aufgewachsen sind. Und die hatten unglaubliche Defizite.“

Und hier gilt es dann wieder, die Eltern zu unterstützten. Denn Armut, soziale Ungleichheit und der Mangel an Elternbildung führen nachweislich zu weniger Motivation und schlechterer Schulleistung.

Lange ließe sich noch über das Thema schreiben. Ganze Bibliotheken sind voll davon. Das größte Problem dürfte sein, dass wider besseres Wissen, Kinder in ihrer Entwicklung noch immer deutlich eingeengt und nicht in ihrer Entwicklung gefördert werden. Wie es anders geht, lässt sich an vielen positiven Beispielen ablesen. Einige finden sich auf der Website des Deutschen Schulpreises. Eines steht aber fest: Zu Anfang ihrer Schullaufbahn sind Kinder immer motiviert und bereit zur Kooperation.

Gernot Körner