„Musik ist ein Geschenk“ – Marko Simsa über die Kraft der Klänge für Kinder

Wie der Wiener Künstler seit vier Jahrzehnten Kinder für Musik begeistert – und warum er pädagogischer Arbeit größten Respekt zollt

Seit vier Jahrzehnten bringt der Wiener Künstler Marko Simsa mit seinem kleinen Ensemble vorwiegend klassische Musik auf Kinderbühnen – lebendig, humorvoll und mit großem pädagogischem Feingefühl. Für SPIELEN UND LERNEN erzählt er, warum Musik für Kinder mehr ist als Unterhaltung, wie Konzerte zur Initialzündung fürs eigene Musizieren werden – und weshalb er der Bildungsarbeit mit Kindern großen Dank ausspricht.

„Ich bin eigentlich Siebdrucker“, sagt Marko mit einem Augenzwinkern, „kein ausgebildeter Musiker, kein Schauspieler.“ Und doch steht er seit 40 Jahren auf der Bühne – mit Begeisterung, die ansteckt. Er erzählt Geschichten, singt, moderiert, lässt Kinder mitmachen, sich bewegen und lachen. „Der Humor ist ein Schlüssel. Kinder haben oft schon einen feinen Schmäh, wie wir in Wien sagen. Wenn sie lachen, sind sie offen – auch für Mozart oder Strauß.“

Diese Offenheit greift Marko auf und führt sie weiter: „Ich will Kindern Gusto machen auf Musik – auf klassische, auf weltweite, auf jede Art von Musik. Wenn ich sehe, wie sie aufhorchen, mitmachen, begeistert sind, dann weiß ich: Es funktioniert.“

„Musik soll kein Fremdwort sein“

Musik ist für Marko weit mehr als ein kulturelles Angebot – sie gehört für ihn zum Menschsein. „Ich glaube, dass Musik für Kinder nicht viel anderes bedeutet als für Erwachsene. Sie kann uns trösten, aufheitern, durch den Tag begleiten.“ Und: Musik wirkt nachhaltig. „Wenn du als Kind mal Vivaldi oder Mussorgsky gehört hast, dann ist das später nichts Fremdes. Dann bleibt es ein Teil deines Lebens.“

Deshalb will er Kinder nicht nur aktiv musizieren lassen, sondern auch ihre Hörkompetenz stärken. „Meine Konzerte sollen in erster Linie unterhalten. Wenn dabei ein Aha-Erlebnis entsteht oder ein Kind plötzlich ein Instrument erkennt – wunderbar. Aber zuerst kommt die Freude.“

„Viele Kinder wollen danach selbst musizieren“

Immer wieder erhält Marko Rückmeldungen, dass seine Konzerte bleibende Spuren hinterlassen. „Eine Mutter hat mir erzählt: ‚Meine Tochter lernt jetzt seit drei Jahren Cello, weil sie das bei euch gesehen hat.‘ Oder ein Kind will Horn spielen, weil es das bei Peter und der Wolf gehört hat.“

Dabei sei das eigene Musizieren oft fordernd, aber umso wertvoller. „Es prägt, es verändert den Alltag. Und vor allem: Gemeinsames Musizieren – sei es im Chor oder Ensemble – ist etwas ganz Besonderes. Schon das gemeinsame Singen im Kindergarten bleibt im Gedächtnis.“

„Lasst die Musik im Kindergarten“

Auf die Rückläufigkeit von musikalischen Aktivitäten in den Kindertageseinrichtungen angesprochen, antwortet Marko. „Ich glaube, es liegt nicht an den Pädagog*innen – viele leisten unglaublich viel. Aber wenn der Rahmen enger wird, wenn alles dokumentiert werden muss, dann ist Musik oft das Erste, das gestrichen wird.“ Dabei sei sie ein „starker Motor für Entwicklung – emotional, sozial, sprachlich“.

Er beobachtet die Wirkung auch in seiner Familie: „Ich habe zwei Enkelkinder, vier und sechs Jahre alt. Wenn Musik läuft, passiert etwas. Da wird sich bewegt, da entstehen Stimmungen.“ Dabei gehe es nicht um formale Bewegungseinheiten: „Ich sage bewusst nicht tanzen, sondern sich zur Musik bewegen. Kinder machen das intuitiv – das ist wertvoll und sollte erhalten bleiben.“

„Wenn Schulklassen kommen, ist das ein Geschenk“

Ein zentrales Anliegen ist Marko die Zusammenarbeit mit Schulen. „Wenn eine Klasse ins Konzert kommt, dann habe ich wirklich alle Kinder im Publikum – nicht nur die, deren Eltern sowieso kulturell aktiv sind. Das ist mir besonders wichtig, weil Musik kein Elitenprogramm sein soll.“

Er zollt den Lehrkräften und Pädagog*innen besonderen Respekt: „Was die auf sich nehmen – mit Öffis oder Bus anreisen, Jacken organisieren, Gruppen begleiten – das ist eine große Leistung. Und viele bereiten die Kinder auch inhaltlich auf das Konzert vor. Wir stellen dafür Materialien zur Verfügung. Ich sag einfach: Danke – denn ohne euch wären diese Erlebnisse nicht möglich.“

„Die Eltern tanzen Walzer – und das Publikum strahlt“

Besonders lebendig wird es bei Simsas Johann-Strauß-Konzerten. „Da machen wir eine Polka-Einlage: zweimal links, zweimal rechts. Und ich lade auch die Erwachsenen ein, mitzumachen – einfach zum Spaß. Und die meisten stehen wirklich auf.“

Am Ende wird gemeinsam Walzer getanzt – Eltern mit ihren Kindern, mitten im Konzertsaal. „Da entsteht eine besondere Stimmung – leicht, herzlich, verbindend. Es ist einfach schön.“

Auch Erwachsene nehmen viel mit: „Viele sagen mir nach einem Konzert: ‚Ich habe das schon oft gehört, aber jetzt habe ich die Geschichte dahinter verstanden.‘ Zum Beispiel bei Smetanas Moldau. Wenn man die Quellen hört, das Jagdsignal, die Feen – dann wird Musik zur Erzählung.“

Aufführungstermine von Marko Simsa 2025 (chronologisch):

- Sa., 24. Mai – 16:00 Uhr

Tschiribim, Tschiribam – Klezmer für Kinder

St. Pölten, Ehemalige Synagoge - So., 1. Juni – 11:00 & 15:00 Uhr

Die Kinderlieder-Schatzkiste

2294 Schloss Hof, Schloss, Schloss Hof 1 - So., 22. Juni – 11:00 & 14:00 Uhr

J. Strauß für Kinder – Walzerschritt & Polkahit

Oestrich-Winkel, Kelterhalle, Rheinallee 1, Rheingau Musik Festival - Mi., 6. August – 11:00 Uhr

Tschiribim – Klezmermusik für Kinder

St. Gilgen, Kindermusikfestival, Mozarthaus St. Gilgen, 5340 St. Gilgen - Fr., 15. August – 11:00 & 15:00 Uhr

Das Zookonzert (Quintettfassung)

2294 Schloss Hof, Schloss, Schloss Hof 1 - Fr., 29. August – 16:00 Uhr

Die Kinderlieder-Schatzkiste

Schloss Herzogenburg, Prandtauerring 2, 3130 Herzogenburg - So., 31. August – 11:00 & 15:00 Uhr

Der kleine Bär und das Zirkusfest

2294 Schloss Hof, Schloss, Schloss Hof 1 - So., 21. September – 11:00 Uhr

Tschiribim – Klezmermusik für Kinder

Wien, Theater am Spittelberg, 1070 Wien, Spittelberggasse 10 - Mi., 8. Oktober – 16:00 Uhr

Walzerschritt & Polkahit – Johann Strauß für Kinder

Horn, Jeunesse Horn, Kunsthaus Horn, 3580 Horn - Fr., 10. Oktober – 16:00 Uhr

Der kleine Bär und das Zirkusfest

Wien, Kabarett Niedermair, Lenaugasse 1a, 1080 Wien - Sa., 11. Oktober – 17:00 Uhr

Walzerschritt & Polkahit – Johann Strauß für Kinder

Wörgl, Jeunesse Wörgl, KOMMA, Pichlerstr 21A, 6300 Wörgl - So., 12. Oktober – 14:00 Uhr

Nachtmusik und Zauberflöte – Mozart für Kinder

Wien, Haus der Musik, Seilerstätte 30a, 1010 Wien - So., 12. Oktober – 16:00 Uhr

Walzerschritt & Polkahit – Johann Strauß für Kinder

Wien, Haus der Musik, Seilerstätte 30a, 1010 Wien - Fr., 17. Oktober – 15:00 & 16:30 Uhr

Die vier Jahreszeiten – Vivaldi für Kinder

Klosterneuburg, Kulturamt, Kellertheater Wilheringerhof, 3400 Klosterneuburg - Sa., 25. Oktober – 11:00 Uhr

Walzerschritt & Polkahit – Johann Strauß für Kinder

Bamberg, Bamberger Symphoniker, Konzerthalle, Mußstraße 1, D-96047 Bamberg

Wer mehr über die Arbeit von Marko Simsa erfahren möchte, findet dazu einiges unter https://markosimsa.at/

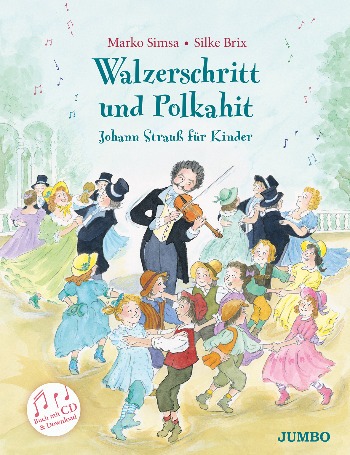

Johann Strauß für Kinder

Aus Anlass des 200. Geburtstages des Weiner Walzerkönigs Johann Strauß hat Marko Simsa das Buch „Johann Strauß für Kinder – Walzerschritt und Polkahit“ herausgebracht. Mit seinem neuen Buch lädt Marko Simsa Kinder ab fünf Jahren zu einer musikalischen Zeitreise in die Welt der berühmten Wiener Familie Strauß ein. Zum 200. Geburtstag von Johann Strauß Sohn präsentiert er schwungvolle Walzer und Polkas und erzählt unterhaltsam aus dem Leben der Musikerfamilie. Die musikalischen Klassiker – darunter Werke von Johann, Josef und Eduard Strauß – werden durch die lebendigen Illustrationen von Silke Brix ergänzt. Die enthaltene CD (oder der digitale Download) lädt zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfühlen ein – ein klangvolles Porträt für junge Musikentdeckerinnen und -entdecker im Strauß-Jahr 2025.

Marko Simsa

Walzerschritt und Polkahit. Johann Strauß für Kinder

Buch mit CD

Illustrationen: Silke Brix

Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren

Hardcover: 230 x 300 mm, 32 Seiten

Jumbo Verlag

ISBN: 978-3-8337-4800-4

24 €

Gernot Körner