Kinderarmut in Deutschland 2024 – Wenn fehlendes Geld zur Gefahr wird

Wie finanzielle Not Familien destabilisiert, Chancen mindert und das Kindeswohl gefährdet – aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts zeigen die wachsende Dringlichkeit

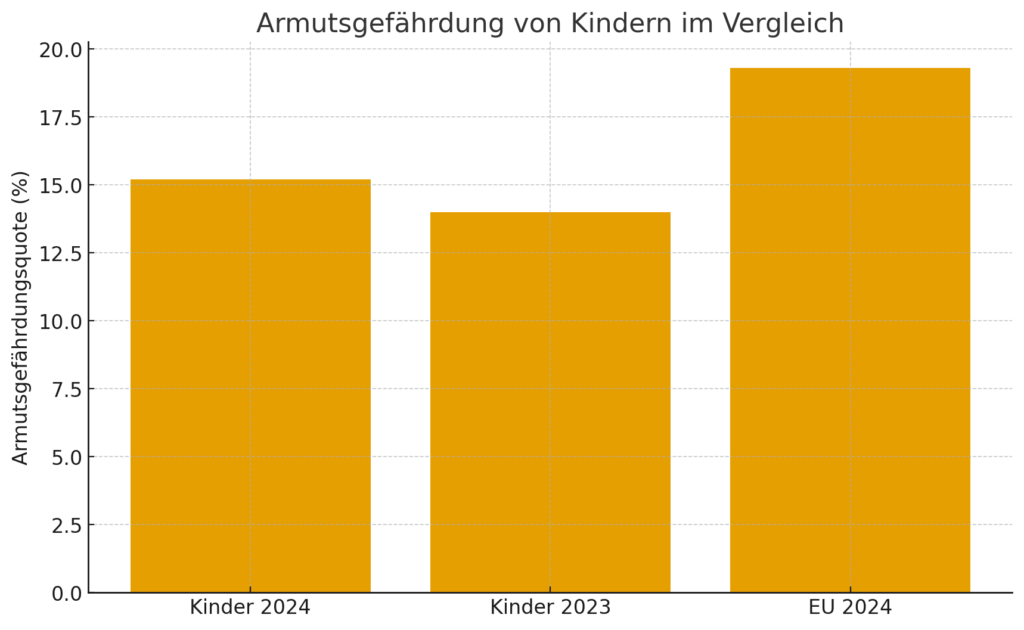

2024 waren in Deutschland 15,2 % aller Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet. Das heißt: Rund 2,2 Millionen Minderjährige wuchsen unter Bedingungen auf, die ihre Entwicklung einschränken, ihre Gesundheit belasten und ihre Zukunftschancen mindern. Kinderarmut ist kein Randphänomen – jedes siebte Kind ist betroffen.

Die Daten stammen aus der europäischen Erhebung EU-SILC und wurden zum Internationalen Tag der Kinderrechte veröffentlicht. Zwar liegt Deutschland damit unter dem EU-Durchschnitt (19,3 %), doch die Quote steigt – und mit ihr das Risiko von Bildungsbenachteiligung, sozialem Rückzug und psychischer Belastung.

Armut bedeutet mehr als wenig Geld – sie bedroht das Kindeswohl

Wenn Familien unter der Armutsgrenze leben, fehlen nicht nur Euro und Cent. Es fehlen stabile Routinen, ein sicherer Lebensraum, Teilhabe und Möglichkeiten, Kindsein auszuleben. Studien zeigen: Kinderarmut kann zu Vernachlässigung, gesundheitlichen Problemen und Entwicklungsverzögerungen führen – nicht, weil Eltern nicht lieben, sondern weil Ressourcen fehlen.

2024 lag die Armutsgefährdungsschwelle bei:

· 1.381 € monatlich für Alleinlebende

· 1.795 € für Alleinerziehende mit einem Kind (unter 14 Jahren)

· 2.900 € für zwei Erwachsene mit zwei Kindern (unter 14 Jahren)

Wer darunter liegt, muss sparen – manchmal an Lebensnotwendigem.

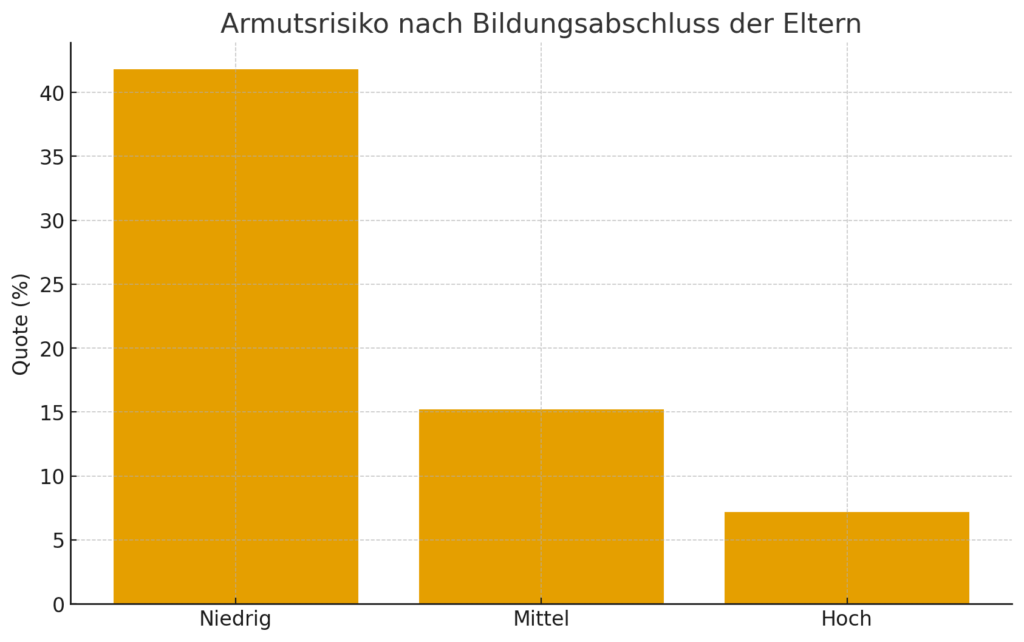

Bildung der Eltern – ein entscheidender Schutzfaktor

Bildung wirkt wie ein Schutzschirm:

- Kinder von Eltern mit niedrigem Bildungsabschluss sind zu 41,8 % armutsgefährdet

- Mit mittlerem Abschluss sinkt das Risiko auf 15,2 %

- Bei höherem Abschluss sind nur 7,2 % betroffen

Die soziale Schere zeigt sich hier gnadenlos. Wo Bildung fehlt, fehlen oft auch Zugang zu stabiler Arbeit, Perspektiven – und zugleich die Möglichkeiten, Kindern ein förderliches Umfeld zu bieten.

Kinder mit Einwanderungsgeschichte viermal häufiger armutsgefährdet

Besonders deutlich wird die Ungleichheit bei Familien mit Migrationsgeschichte. 31,9 % der unter 18-Jährigen mit Einwanderungsgeschichte leben in Armut – gegenüber 7,7 % ohne Zuwanderungshintergrund. Wer neu ankommt, kämpft häufiger mit unsicheren Jobs, niedrigen Einkommen und hohen Wohnkosten. Kinder tragen die Folgen – mit geringeren Chancen auf gute Bildung und auf gesellschaftliche Teilhabe.

Deprivation – Wenn Armut zur sozialen Isolation führt

11,3 % der unter 16-Jährigen in Deutschland erlebten 2024 sogenannte kinderspezifische Deprivation – sie konnten zentrale Bedürfnisse nicht erfüllen, weil Geld fehlte. Beispiele:

- 19 % konnten kaputte Möbel nicht ersetzen

- 12 % hatten nicht die Möglichkeit zu verreisen

- 5 % mussten auf Sportverein oder Kino verzichten

- 3 % hatten nicht einmal zwei gut erhaltene Paar Schuhe

Zwischen 1–2 % konnten weder Freund*innen einladen noch Geburtstage feiern oder täglich frisches Obst und Gemüse bekommen. Armut isoliert – leise, oft unsichtbar, aber folgenreich.

Kinderschutz und Gesellschaft?

Kinderarmut ist eine der häufigsten strukturellen Ursachen von Kindeswohlgefährdung. Wo finanzielle Ressourcen fehlen, steigt das Risiko für:

- Vernachlässigung von Gesundheit und Hygiene

- Entwicklungs- und Lernverzögerungen

- psychischen Stress, familiäre Überforderung

- fehlende soziale Teilhabe und Chancenungleichheit

Armut schafft keine Gewalt – aber sie schafft Risiken, Belastungen und Zukunftshürden. Wenn ein Land seine Kinder schützen will, muss es ihre Familien stärken.

Gernot Körner