Wie Pappbilderbücher die Lesefreude von Anfang an fördern

Schon Babys und Kleinkinder lesen mit allen Sinnen: Sie sehen, hören, fühlen und begreifen ihre Welt. Pappbilderbücher unterstützen die natürliche Lesefähigkeit – wenn sie entwicklungsgerecht gestaltet sind und an die Lebenswelt der Kleinsten anknüpfen

Kein Mensch wird der These widersprechen, dass schon das neugeborene Kind außer zu schlafen und Milch zu trinken, nichts anderes tut, als zu lesen. Natürlich kann es noch keine Buchstaben und Wörter entziffern, aber es beobachtet und erfasst ganz genau, was um es herum geschieht. Diese Aneignung findet auf allen Ebenen der Sinneswahrnehmungen statt und ist eine grundlegende Form von Lesen.

Das Kind begreift Schritt für Schritt seine Umwelt

Das Baby riecht die Nahrungsquelle, die Muttermilch und ist schon nach wenigen Tagen Lebenszeit in der Lage, die eigene Mutter mit dem Geschmack der begehrten Milch in Verbindung zu bringen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das 72 Stunden alte Kind durch Mimik und sogar durch Verweigerung alternativer Milch auf der einen einzigen zu ihm gehörenden Milch mit ihrem für dieses Kind unverwechselbaren Geschmack besteht. Glücklicherweise ist das Kindchen bestechlich und kann zum Milchersatz verführt werden, wenn auch in der Regel unter gehörigem Protest.

Dass es seine Mutter ebenso durch den Geruch, wie auch akustisch erkennen kann, ist eine grandios komplexe Leistung des Gehirns. Man weiß, dass das Kind schon während der Schwangerschaft das Sprechen der Mutter aufgenommen hat und nun jenseits der Fruchtwasserblase die Satzmelodie und den Sprachrhythmus der Mutter als vertraut erkennt, wenngleich es die Bedeutung der Wörter noch nicht kennt, sondern erst lernen muss.

Ebenso verhält es sich mit dem Aussehen der ersten Bezugspersonen. Die kitzelnden Haare der Mutter beim Stillen werden mit dem Klang der Stimme, dem Duft ihrer Haut verbunden, desgleichen der kratzende nicht frisch rasierte Vater, mit seinem ebenfalls unverwechselbaren Geruch und seinem Tonfall. Das alles ergibt ein Bild, das als Basis festgeschrieben sein wird im Gedächtnis eines sich entwickelnden Menschen. Der Säugling ist dabei ständig in Bewegung und begreift Schritt für Schritt seine Menschen und seine Umwelt. Das Ertasten, das Sehen, das Hören, das Fühlen und Schmecken sind also unverzichtbare Grundformen des Lesens.

Entwicklung findet sowohl analog, als auch systematisch statt

All diese ersten Erfahrungen werden einzeln aufgenommen und gleichzeitig im Gehirn mit seinen reichen Verzweigungen eingeordnet. Welterfahrung ist also ein systemisches Geschehen, das die Ordnung und Kategorisierung der unterschiedlichen Bereiche bestätigt. Das alles geschieht durch ein sich Erlesen der einzelnen Phänomene, an denen sich inhaltlich genau bestimmte Begriffe bilden, die dann zu Sätzen oder ersten kleinen Erzählungen werden.

Alle Informationen werden über die Sinnesorgane ins Gehirn transportiert

Wie ein großer Baum, der durch die Wurzeln über den Stamm alle lebenswichtigen Nährstoffe in die Äste und einzelnen Zweige transportiert, so werden beim Menschen alle Informationen über die Sinnesorgane ins Gehirn transportiert, wo sich durch ständiges Wiederholen und Überprüfen die zu Begriffen gewordenen Eindrücke an ihrem Platz im Gehirn eingeschrieben werden. Es ist absolut faszinierend, wie Kinder mit der im Laufe der ersten zwei Jahre gewonnenen und ausgebildeten Sprache immer wieder die Richtigkeit ihrer Erkenntnisse bekunden. Sie erzählen in Dreiwortsätzen oder auch schon mit komplexen Formulierungen kleine Geschichten und beweisen damit gerne, was sie alles schon begriffen haben. Diese Übersetzung von Phänomenen und Erlebnissen in Begriffe und Erzählungen ist ein Prozess der Analogie als Grundlage für die Entstehung von systemischen Zusammenhängen.

Erste Bücher müssen für das kleine Kind lesbar sein und sollten die Lebenswelt des Kindes widerspiegeln

Weil die Fähigkeit, mit Gegenständen sorgfältig umzugehen, noch nicht abschließend ausgebildet ist, braucht das ganz kleine Kind Bücher, die so stabil sind, dass sie die hunderte Male, die sie gelesen werden wollen, überstehen können. Dicke Pappseiten so zum Buch gebunden, dass das geöffnete Buch auch wirklich offen liegen bleibt, ist deshalb die ideale Form. Diese Bücher müssen auch essbar sein, denn alles muss durch Lutschen und Knabbern in seiner Funktion getestet werden. Der Buchmarkt bietet diesbezüglich ein unüberschaubares Angebot und genau hier liegt ein Problem. Eltern, die ihr Kind in seiner Entwicklung unterstützen und fördern wollen, sind gerne bereit, viele dieser ersten Bilderbücher zu erwerben und vorzulesen. Zu viele Bücher im Kinderzimmer können allerdings leicht zur Überflutung werden und bloßes Vorlesen ist in dieser Entwicklungsphase nicht für die Ausbildung von Selbstbewusstsein geeignet, denn das noch so kleine Kind will bereits selber lesen. Es will sogar richtig lesen.

Das bedeutet, dass die Bilder, die es auf diesen wunderbaren Pappseiten findet, so gezeichnet und gemalt sein müssen, dass sie das Bild als Abbildung des Abgebildeten verstehen können. Es ist eine große Kunst, Gegenstände, aber auch die Mimik und Gestik von Lebewesen so zu malen, dass sie diese Notwendigkeit erfüllen. Der moderne Buchmarkt, der mit seiner Massenproduktion und der Möglichkeit mit digital erstellten Bildern billige Endprodukte drucken zu können, und auch die postmoderne Egozentrik vieler KünsterInnen, die sich vor allem selbst verwirklichen wollen und nicht darauf achten, dass sie Bücher für kleine Kinder mit ihren spezifischen Bedürfnissen machen. Beides ist eher schädlich für das, was Leseförderung von Anfang an ausmacht. Die begeisterten Jubeläußerungen der kleinsten Kinder, die richtig gelesen haben, könnten aber durchaus auch alle Erwachsenen, die das erleben davon überzeugen, dass ihre Kinder „altmodische‘‘ Bücher brauchen.

Welche Bücher brauchen Kinder als Grundlage für ihre Lesekompetenz

Schon im Krabbelalter interessieren sich Kinder für Bücher, wenn sie sich von ihnen angesprochen fühlen. Ein dicker grau gefüllter Kreis mit einem Haken dran stellt nicht zwingend einen Elefanten dar, sondern ist eine Totalabstraktion, die bestenfalls für kunstinteressierte Erwachsene gemeint sein kann. Auch wenn das Wort „Elefant‘“ unter diesem Zeichen steht, ist es für das Kind eine große Verwirrung, ja sogar eine Lüge, auf jeden Fall aber eine falsche Information. Sogar ein noch so realistisch einzeln abgebildeter Elefant ist nur dann interessant, wenn das Kind schon mal im Zoo durch das Tröten und Posaunen dieser Tiere auf sie aufmerksam geworden ist. Bücher mit solchen Illustrationen sind eher als Kontraproduktiv zur Leseförderung einzuordnen.

Viel interessanter sind für das Kind Abbildungen von Tassen, Tellern, Löffeln, Fläschchen, Bananen, Äpfeln und eben all der Dinge, die es aus seiner Umgebung kennt. Sie müssen so gezeichnet sein, dass man das Material der glänzenden gusseisernen Pfanne und das bruzzelnde Spiegelei darin genau erkennen kann, dass man die Banane zu fühlen glaubt und am liebsten schälen und essen möchte. Vor allem aber ist wichtig zu bedenken, dass Kinder ganz andere Dinge und Leute interessant finden, als Erwachsene sich das vorstellen.

Viel vertrauter als ein Elefant ist also eine Fliege, ein Schmetterling, ein Vogel, eine Katze, ein Hund, oder ein Huhn, das aber erst dann, wenn es auch ein Ei gelegt hat, oder als Familie mit Hahn und vielen kleinen Küken angetroffen werden kann. In den allerersten Büchern dürfen diese Lebewesen eine ganze Seite für sich beanspruchen und können so immer wieder besucht und bewundert werden – was für ein Wunder: ein sonst bellender, springender, lustiger Hund sitzt hier ganz artig und wartet darauf gestreichelt zu werden.

Und obwohl diese Pappseiten immer und immer wieder untersucht werden, ob sie nicht doch plötzlich lebendige Spielfreunde entlassen, entwickelt sich das Kind in rasender Geschwindigkeit. Bald braucht es, noch immer auf fester Pappgrundlage, tatsächlich schon erste Handlungsabläufe. Das Futterhäuschen im Winter bietet Platz für an- und abfliegende Vögel, da wird in den Körnern gepickt und gesungen. Wichtig ist auch hier, dass die einzelnen Tiere korrekt in ihrem Kontext vorgestellt werden. Wenn von einer Blaumeise die Rede ist, dann sollte nicht der blaue Hintergrund gemeint sein, sondern ihr unverwechselbares Aussehen, das sich von Kohlmeisen unterscheidet.

Das Gedächtnis gleicht Sedimentgestein

Leider sind solche Fehler nicht selten in schnell und unwissend gemachten Büchern zu finden. Kinder stört das sehr, denn sie sind ausgesprochen ehrlich und wollen, dass alle Leute den richtigen Namen haben, schließlich nehmen sie sie mit in ihr ganzes Leben. Gedächtnis muss man sich vorstellen wie Sedimentgestein. Alles was ganz unten liegt, geht nie mehr verloren. Es wird sicher überdeckt von vielen Schichten immer neuer Daten, Informationen, Geschichten. Noch im hohen Alter lieben Greise es, Verstexte aus ihren allerersten Bilderbüchern zu zitieren. Vielleicht sollten auch deshalb die ersten Bücher freundliche, auf Verstehen ausgerichtete Inhalte vermitteln. Auf jeden Fall ist es wichtig, ohne Zweideutigkeiten in Bild und Wort für Kinder davon zu erzählen, was sie lieben können.

Erste Bildergeschichten für die Entwicklung der Sprachvielfalt

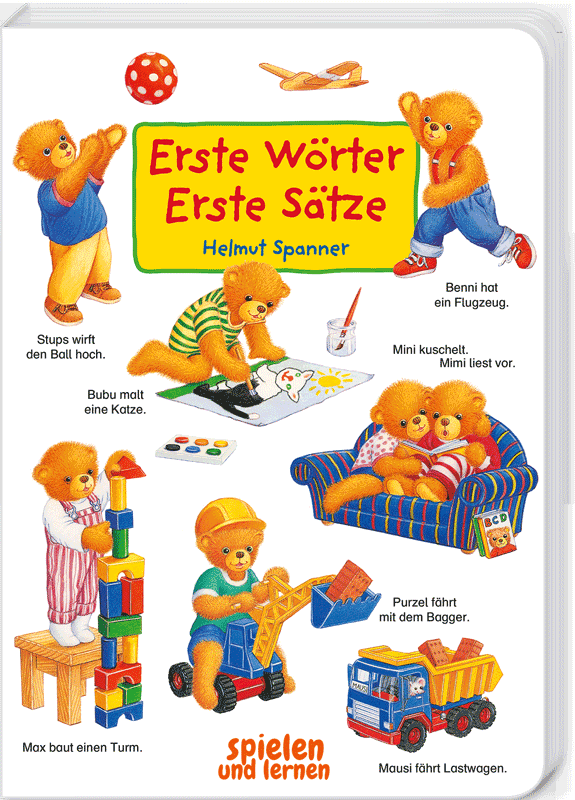

Von Dreiwortsätzen war schon die Rede. Nun braucht das Kind einen nächsten Schritt. Nach einzelnen Abbildungen müssen nun erste Bildergeschichten die Entwicklung der Sprachvielfalt locken. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, dass ein kleiner Bär in einem Zug sitzt, sondern um die unterschiedlichen Möglichkeiten, sich fortzubewegen, angesaust zu kommen. Das wird nun durchgespielt: man kann Fahrrad oder Roller fahren, den Leiterwagen ziehen, hüpfen, rennen, auf Stelzen gehen, man muss tanken, zurückwinken und stolpern und so viel mehr. Kinder wollen auch gerne helfen: beim Kochen, beim Putzen, beim Wäsche aufhängen, beim Blumengießen.

Dabei kann es zu verschiedenen Pannen kommen:

man kann hinfallen, etwas fallen lassen, etwas kaputt machen, die Tomatensuppe überkochen lassen usw. All diese Beschäftigungen sind Kindern bestens bekannt, und sie in einem Buch zu finden, ist sehr interessant. Großes Vergnügen bereitet es Bekanntes und aufregend ist es Neues zu entdecken. Wichtig ist dabei nur, dass Neues in vertraute Zusammenhänge eingebettet ist.

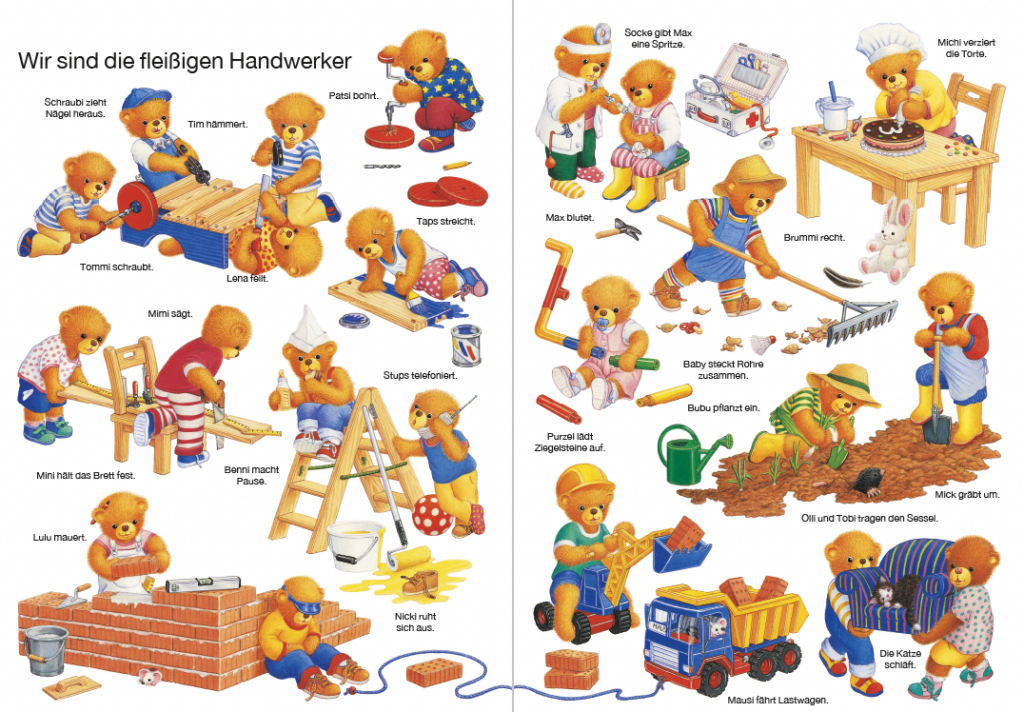

Eine große Doppelseite zum Thema „Fleißige Handwerker“ erzählt in Bildern, dass man mit dem Bagger Steine transportieren kann; das kann man auch mit dem Lastwagen tun; aber ein Gebäude zu mauern, das hat man im Zweifel noch nicht selber gemacht. Auf jeden Fall braucht man nun Gesprächspartner, die mitlesen und viel davon erzählen können, wie sich die Bilder zu kleinen Geschichten ausbauen lassen. Sinnvoll ist es, Motive aus vorhergehenden in weiterführenden Büchern zu finden. Wenn also auf Doppelseiten verschiedene Räume einer Wohnung, wie Küche, Badezimmer, Kinderzimmer usw. mit ihren Utensilien vorgestellt wurden, dann ist es herrlich, in einem neuen Buch Spiel- und Tätigkeitsszenen in ebendiesen Zimmern mit ersten kleine Versen begleitet, vorzufinden.

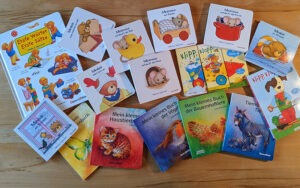

Und schon braucht das Kind weitere Bücher, die nun nicht mehr zwingend dicke Pappseiten brauchen. Idealerweise schließen sie aber mit ihren Inhalten an das bisher Entdeckte an und legen damit eine Leiter, auf der das begeistert lesende Kind nun immer weiter nach oben klettert, bis es irgendwann Bücher auch ohne Bilder zur Hand nehmen wird im Vertrauen darauf, dass es darin wunderbare Welten für sich entdecken wird. Wer als ganz kleines Kind die richtigen Pappbilderbücher angeboten bekommt, wird Bücher niemals als etwas Fremdes empfinden, sondern ganz selbstverständlich in allen weiteren Entwicklungsphasen gerne danach greifen.

Leseförderung geht so ganz organisch den Weg der Freude und Bereicherung. Die Bücher selbst sind es dann, die für Leser zum Leben gehören.

Einige Empfehlungen von unverzichtbar wichtigen Titeln:

Rotraud Susamme Berner:

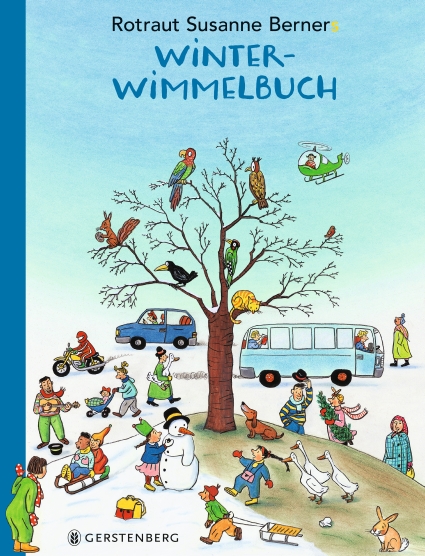

Rotraut Susanne Berner: Frühlings-Wimmelbuch, 25 x 32,5 cm, 16 Seiten, Gerstenberg, 978-3-8369-6261-2, 14 € ab 2 Jahren

Rotraut Susanne Berner: Sommer-Wimmelbuch, 25 x 32,5 cm, 16 Seiten, Gerstenberg, 978-3-8369-6262-9, 14 € ab 2 Jahren

Rotraut Susanne Berner: Herbst-Wimmelbuch, 25 x 32,5 cm, 16 Seiten, Gerstenberg, 978-3-8369-6263-6, 14 € ab 2 Jahren

Rotraut Susanne Berner: Winter-Wimmelbuch, 25 x 32,5 cm, 16 Seiten, Gerstenberg, 978-3-8369-6260-5, 14 € ab 2 Jahren

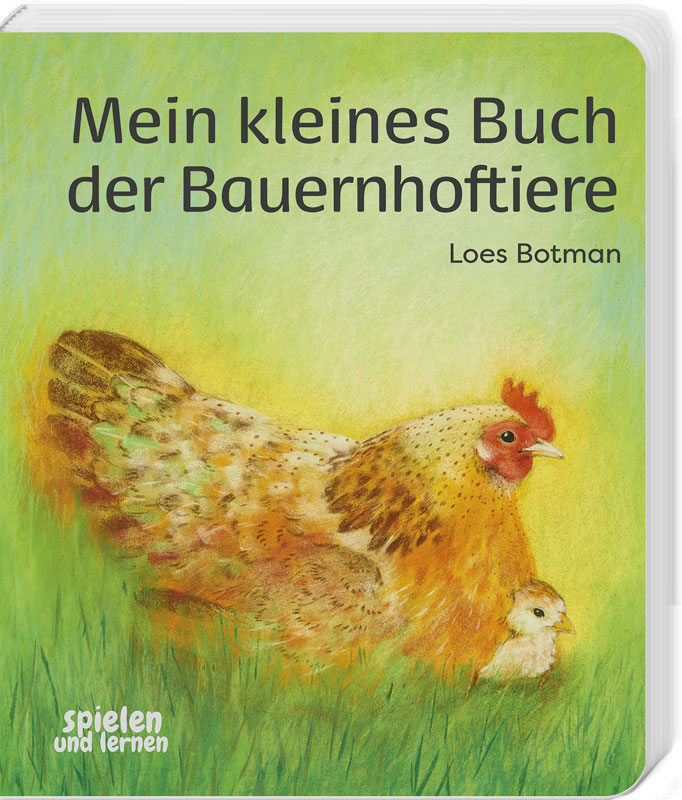

Loes Botman:

Loes Botman: Mein kleines Haustierbuch, 14 Seiten, 17 x 19,5 cm, Oberstebrink, 978-396304-043-6, 9 € ab 10 Monaten

Loes Botman: Mein kleines Insektenbuch, 14 Seiten, 17 x 19,5 cm, 978-3-96304-035-1, Oberstebrink, 9 € ab 10 Monaten

Loes Botman: Mein kleines Buch der Vögel, 14 Seiten, 17 x 19,5 cm, Oberstebrink, 978-3-96304-036-8, 9 € ab 10 Monaten

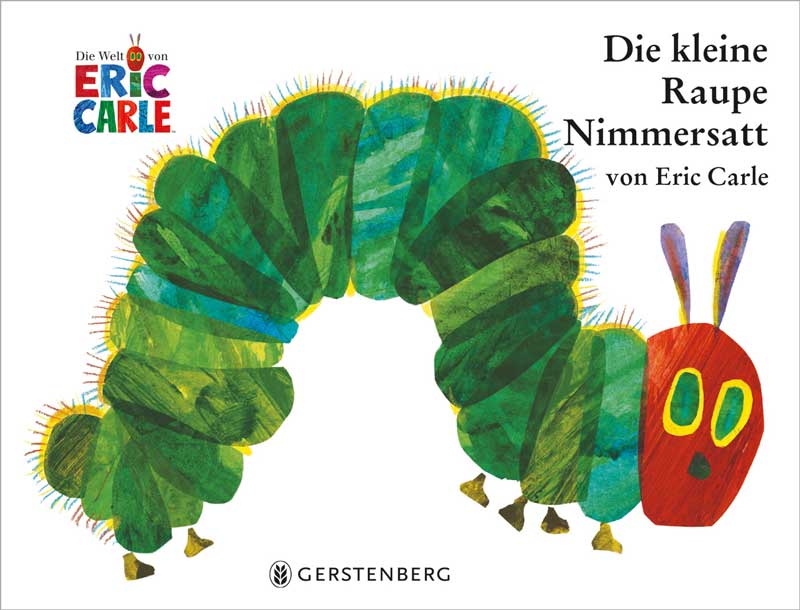

Eric Cale:

Eric Carle: Die kleine Raupe Nimmersatt, 21 x 15,5 cm, 26 Seiten, Gerstenberg, 978-3-8369-5857-8, 14 € ab 2 Jahren

Eric Carle: Von Kopf bis Fuß, 13 x 18 cm, 28 Seiten, 978-3-8369-4923-1, 12 € ab 2 Jahren

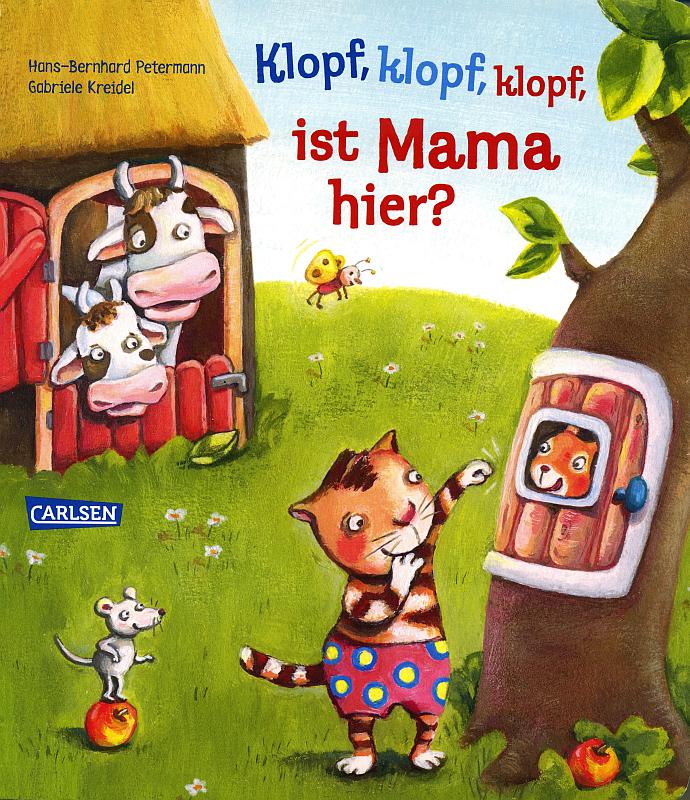

Hans-Bernhard Petermann/Gabriele Kreidel: Klopf, klopf, klopf, ist Mama hier? 17,3 x 22,4 cm, 20 Seiten, Carlsen, 978-3-551-17059-0, 9.99 € oder über spielen und lernen ab 2 Jahren

Helmut Spanner:

Helmut Spanner: Minimaus entdeckt die Küche, 15×15 cm, 24 Seiten, Oberstebrink, 978-3-96304-003-0, 7,95 € ab 10 Monaten

Helmut Spanner: Minimaus entdeckt das Haus, 15×15 cm, 24 Seiten, Oberstebrink, 978-396304-002-3, 7,95 € ab 10 Monaten

Helmut Spanner: Minimaus entdeckt das Bad, 15×15 cm, 24 Seiten, Oberstebrink, 978-396304-002-3, 7,95 € ab 10 Monaten

Helmut Spanner: Minimaus auf Reisen, 15×15 cm, 24 Seiten, Oberstebrink, 978-3-96304-009-2, 7,95 € ab 10 Monaten

Gabriele Hoffmann, Diplom-Pädagogin und Entwicklungspsychologin, sammelt seit 1968 professionelle Erfahrungen mit Kinderbüchern als Buchhändlerin, Inhaberin „Leanders Leseladen” (1980-2014), Rezensentin (u.a. im „Buchmarkt”, „Harry und Pooh bei Libri” 2000-2013, Kataloge „Leanders Lieblinge” Kleinkind, Grundschule, Jugendliche). Sie hat etliche Vorträge und Fortbildungsseminare für Erzieherinnen, Schulen, Buchhändlerinnen, Autor*innen und Verlage gehalten. 2004 gründete sie LeseLeben e.V. zur Förderung der Sprach- und Lesekultur mit inzwischen über 200 Video- Buchempfehlungen. (Mehr dazu unter: https://www.leseleben.de/)