Personalmangel in Kitas: Studie zeigt großen Ost-West-Unterschied bei Förderung

Nur jede siebte Kita erreicht die wissenschaftlich empfohlene Personalausstattung – besonders groß sind die Defizite in Ostdeutschland. Das geplante Startchancen-Programm könnte gezielt unterstützen, wenn Mittel bedarfsgerecht eingesetzt werden

Kita-Kinder in Deutschland haben sehr unterschiedliche Bildungs- und Förderbedarfe. Besonders Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache oder mit Anspruch auf Eingliederungshilfe benötigen eine intensivere pädagogische Begleitung. Doch eine aktuelle Auswertung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung zeigt: In vielen Einrichtungen fehlen dafür die notwendigen Fachkräfte.

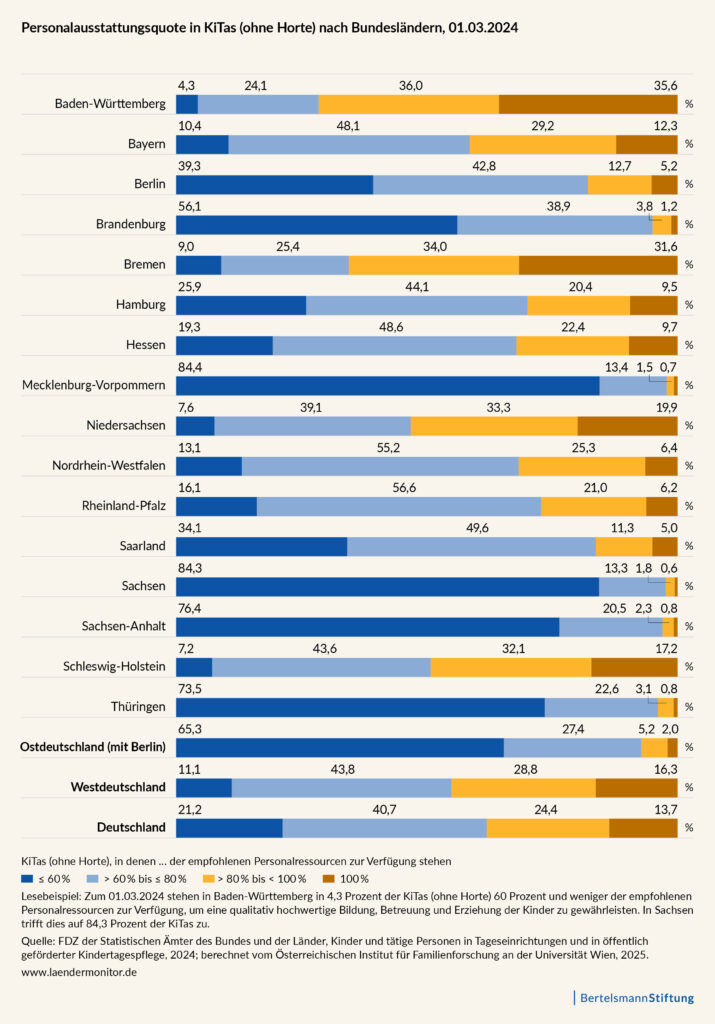

Demnach erreicht nur rund jede siebte Kita bundesweit (etwa 14 Prozent) eine vollständige, wissenschaftlich empfohlene Personalbesetzung. Ein knappes Viertel der Kitas liegt bei 80 bis unter 100 Prozent der empfohlenen Ausstattung. 41 Prozent kommen auf Werte zwischen mehr als 60 und 80 Prozent. Etwa jede fünfte Kita verfügt über 60 Prozent oder weniger der eigentlich benötigten Personalkapazitäten.

Besonders deutlich fallen die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland aus. Während im Westen nur 11 Prozent der Kitas eine Ausstattung von 60 Prozent oder weniger erreichen, sind es im Osten 65 Prozent. Umgekehrt schaffen es 16 Prozent der westdeutschen Kitas, die bestmögliche Personalausstattung zu erfüllen – im Osten gelingt das lediglich 2 Prozent der Einrichtungen.

Auch zwischen den Bundesländern zeigen sich erhebliche Differenzen. Die höchsten Anteile an Kitas mit einer Personalausstattung gemäß wissenschaftlicher Empfehlung finden sich in Baden-Württemberg (36 Prozent), Bremen (32 Prozent) und Niedersachsen (20 Prozent). Besonders kritisch ist die Lage dagegen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, wo jeweils 84 Prozent der Kitas nur 60 Prozent oder weniger des benötigten Personals zur Verfügung haben. In Sachsen-Anhalt liegt dieser Anteil bei 76 Prozent.

Worauf es bei der Bildung und bedarfsgerechten Förderung von Kita-Kindern ankommt

Eine angemessene Personalausstattung gilt als zentrale Voraussetzung für gute frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Wie hoch der tatsächliche Personalbedarf in einer Kita ist, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab: der Größe der Einrichtung, dem Alter der Kinder und den besonderen pädagogischen Anforderungen.

Solche Anforderungen entstehen etwa, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen oder eine Eingliederungshilfe benötigen – beispielsweise aufgrund körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigungen. Die Förderung dieser Kinder erfordert zusätzliche pädagogische Ressourcen und eine differenzierte Arbeit im Team.

Anette Stein, Director Bildung und Next Generation der Bertelsmann Stiftung, betont, dass Kitas Kinder deutlich besser unterstützen könnten, wenn sie bedarfsgerecht ausgestattet wären. Gerade Einrichtungen, die Mehrsprachigkeit fördern oder Kinder mit Eingliederungshilfe begleiten, stünden vor besonderen Herausforderungen. Chancengerechtigkeit könne nur erreicht werden, wenn auf die individuellen Bedarfe aller Kinder eingegangen werde.

Zugleich weisen die Expertinnen darauf hin, dass zusätzliches Personal nur dann wirksam sei, wenn es pädagogisch qualifiziert ist und die Zusammenarbeit im Team funktioniere.

Startchancen-Programm könnte gezielt helfen

Die Bertelsmann Stiftung sieht im geplanten Kita-Startchancen-Programm eine Möglichkeit, Kinder mit besonderem Förderbedarf stärker in den Fokus zu rücken. Allerdings sei die Umsetzung anspruchsvoll.

Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung der Stiftung, warnt davor, dass viele Kitas nicht einmal die notwendige Grundausstattung an Fachkräften erreichen. Dadurch könnten zusätzliche Mittel zunächst genutzt werden, um bestehende Personallücken zu schließen. Eine spürbare Wirkung entfalte das Programm jedoch vor allem dann, wenn die finanzierten zusätzlichen Personalstunden tatsächlich den Kindern mit besonderen Förderbedarfen zugutekämen.

Die Auswertungen zeigen zudem: Empfehlungen für kindgerechte frühe Bildung werden bei einem steigenden Anteil an Kindern mit Eingliederungshilfe im Durchschnitt eher erreicht als bei einem steigenden Anteil an Kindern mit nichtdeutscher Familiensprache. Dies verdeutlicht, wie unterschiedlich Förderbedarfe in der Praxis berücksichtigt werden.

Personalausstattungsquote als Vergleichsgröße

Um die Personalsituation in Kitas differenziert bewerten zu können, haben Expert:innen der Bertelsmann Stiftung und des Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) die sogenannte Personalausstattungsquote eingeführt. Diese Kennzahl zeigt, in welchem Umfang eine Kita die fachlich empfohlene Personalausstattung erreicht.

Dabei wird berücksichtigt, dass eine Fachkraft im Durchschnitt nur rund zwei Drittel ihrer Arbeitszeit direkt für die pädagogische Arbeit mit Kindern einsetzen kann. Die Quote liegt bundesweit sowie auf Ebene der Länder, Kreise und kreisfreien Städte vor und kann wichtige Hinweise für die Steuerung zusätzlicher Fördermittel liefern.

Die Berechnungen wurden vom ÖIF im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt und sollen insbesondere als Grundlage dienen, um das geplante Startchancen-Programm dort einzusetzen, wo der Handlungsbedarf am größten ist.