Studie zu Müttern mit Zuwanderungsgeschichte

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung analysiert Erwerbs- und Sorgearbeit, Geschlechternormen und schulische Unterstützungsleistungen

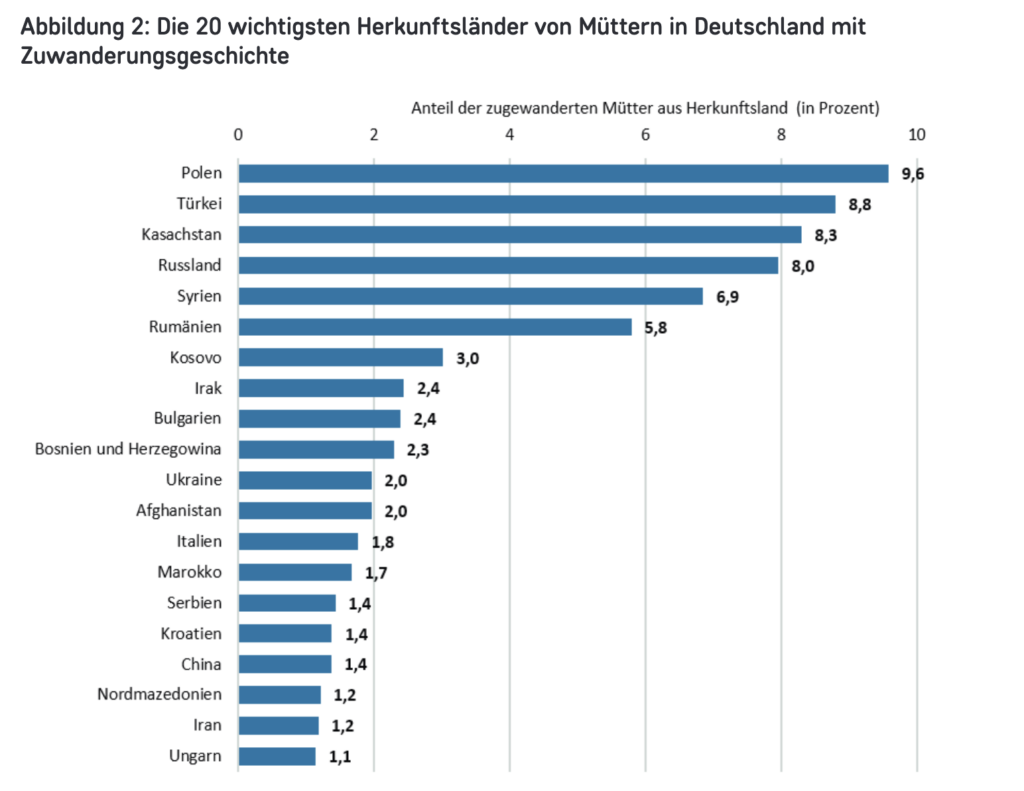

Mütter mit Zuwanderungsgeschichte sind in Deutschland eine bedeutende Gruppe der Bevölkerung und der Gesellschaft. Eine Betrachtung von Familien mit Kindern zeigt, dass mehr als jede dritte Mutter mit minderjährigen Kindern eine Zuwanderungsgeschichte hat. Von diesen Müttern sind etwa vier Fünftel selbst zugewandert, während ein Fünftel eine Zuwanderungsgeschichte aufgrund der Zuwanderung eines Elternteils hat.

Eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) unter Leitung der Bildungs-, Familien- und Bevölkerungsökonomin Prof. Dr. C. Katharina Spieß beleuchtet die Erwerbs- und Sorgearbeit, Geschlechternormen und schulischen Unterstützungsleistungen von Müttern, die selbst zugewandert sind.

„Mehr als jede vierte Mutter mit minderjährigen Kindern ist nach Deutschland zugewandert“, sagt Prof. C. Katharina Spieß. „Ihr Anteil an allen Müttern mit Kindern unter 18 Jahren in der Bundesrepublik ist in den vergangenen zehn Jahren von 23 auf 29 Prozent angestiegen.“ Die 2022 gestartete Studie untersuchte drei zentrale Themenbereiche, die bislang noch nicht auf Grundlage aktueller, repräsentativer Daten systematisch erforscht wurden. Zum einen wurden zugewanderte Frauen in ihrer Rolle als Mütter und zum anderen in ihrer Rolle als (Ehe-)Partnerinnen und Erwerbstätige betrachtet.

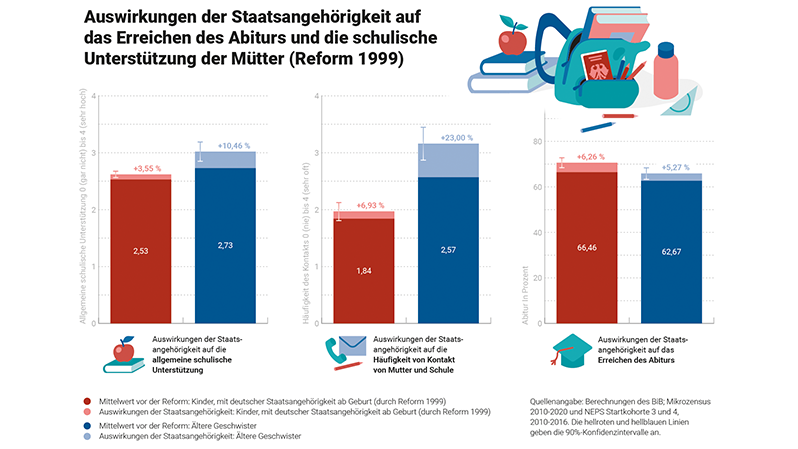

Bildungsförderung durch Staatsangehörigkeit

Eines der zentralen Ergebnisse der Studie: Mütter mit Zuwanderungsgeschichte, deren Kinder seit Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, unterstützen ihre Kinder intensiver in schulischen Belangen als Mütter mit Kindern ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Die Studie zeigt, dass die bereits seit Geburt besessene Staatsangehörigkeit die Bildungsförderung und den langfristigen schulischen Erfolg dieser Kinder positiv beeinflusst.

Zur Untersuchung dieser Effekte wird in der Studie die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1999 analysiert, die unter bestimmten Voraussetzungen die Staatsangehörigkeit ab Geburt ermöglicht. In der Evaluation werden dafür unterschiedliche Gruppen verglichen: Kinder, die im Jahr vor der Reform geboren sind, mit Kindern, die im Jahr nach der Reform geboren wurden, sowie Kinder, deren Eltern nach Deutschland zugewandert sind, mit Kindern, deren Eltern beide in Deutschland geboren sind. Dies ermöglicht es den bloßen Effekt der Änderung in der Staatsangehörigkeit zu isolieren.

Von der Bildungsförderung von Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit profitieren auch ältere Geschwister unabhängig von deren eigener Staatsangehörigkeit: Denn die Mütter unterstützen nicht nur die betreffenden Kinder mehr und häufiger, sondern auch deren ältere Brüder und Schwestern.

Eine Annahme, warum Mütter mit Kindern mit deutscher Staatsangehörigkeit mehr unterstützen wir in der Studie wie folgt formuliert: „Es ist auch möglich, dass Mütter ihre Kinder, welche die deutsche Staatsangehörigkeit haben, eher unterstützen, da diese eine größere Wahrscheinlichkeit haben, in Deutschland zu bleiben und damit von einem guten schulischen Abschluss in Deutschland besonders profitieren könnten.“

Längerfristig wirkt sich das auf die Schulabschlüsse der Kinder positiv aus.

Erwerbs- und Sorgearbeit von Müttern und Anerkennung von Berufsabschlüssen

In einem zweiten Teil der Studie wurde die Arbeitsmarktteilhabe von Müttern, die ihren Berufsabschluss außerhalb der EU erworben haben, untersucht. Es zeigt sich, dass die durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2012 transparentere und schnellere Anerkennung dieser Berufsabschlüsse einen erheblichen Effekt auf die Integration der Mütter in den deutschen Arbeitsmarkt hat. Die Erwerbsarbeit nimmt zu. Allerdings führt dies nicht zu einer Reduzierung der Sorgearbeit der Mütter an Werktagen.

Bedeutung regionaler Bildungs- und Betreuungsangebote

Der Zugang zu Bildungs- und Betreuungsangeboten spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Integration von Müttern mit Zuwanderungsgeschichte. Bei diesem dritten Forschungsschwerpunkt lag der Fokus auf Müttern aus der Ukraine, die in Deutschland Schutz suchen. Ihnen können bedarfsgerechte Kita-Angebote die Teilnahme am Arbeitsmarkt erleichtern und damit auch zur Reduktion des Fachkräftemangels in Deutschland beitragen. „Der soziale Austausch mit anderen Müttern und im Falle der Kinder mit Gleichaltrigen kann den Schutzsuchenden helfen, ihr Leben in Deutschland ohne ihre zurückgebliebenen Familienangehörigen so zu gestalten, dass sie besser an der deutschen Gesellschaft teilhaben können“, sagt Elena Ziege.

Unerschlossene Potenziale und politische Implikationen

Die Studie zeigt aber auch, dass bei Müttern mit Zuwanderungsgeschichte vor allem im Hinblick auf die Teilhabe am Arbeitsmarkt und die Bildungskarrieren ihrer Kinder noch nicht alle Potenziale ausgenutzt sind. Die Erwerbsbeteiligung liegt um 29 Prozentpunkte niedriger als bei Müttern ohne Zuwanderungsgeschichte. Darüber hinaus sind Unterschiede im Bildungserfolg von Kindern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte sowie der schulischen Unterstützung der Mütter dokumentiert, was auch langfristige Auswirkungen auf die Entwicklungspotenziale der Kinder hat. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Frauen leben und arbeiten, sind entscheidend für ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sowie für den Bildungserfolg ihrer Kinder. Der Fachkräftemangel in Deutschland könnte durch eine bessere Unterstützung dieser Mütter reduziert werden. Gleichzeitig könnte das Bildungspotenzial der nächsten Generation stärker ausgeschöpft werden.

Die Studie kann hier heruntergeladen werden: www.bib.bund.de/muetter-zuwanderung

Dr. Christian Fiedler (BiB)