Macht Musik zusammen! Tanzt! Singt!

Wie die Kinderlieder zu Matthias Meyer-Göllner kamen

Zum Kinderliedermacher wird man nicht geboren. Matthias Meyer-Göllner lernte Gitarre bei einem Fernsehgitarrenkurs. Am Ende seines Sonderpädagogik-Studiums übernahm er einen Musikstudenten-Job an: Musikalische Früherziehung im Kinderladen. Das war die Geburtsstunde des Kinderliedermachers. Seit vielen Jahren zieht er nun schon mit seinen Liedern durch die Lande, komponiert, gibt Konzerte, nimmt CDs auf, schreibt Bücher und gibt Kurse. Er wünscht sich einen Platz für das gesungene Lied im Alltag und nach der Pandemie einen neuen Trend: „Macht Musik zusammen! Tanzt! Singt!“ Hier erzählt er uns einiges über sich und viel über Musik:

Daisy und Prokofjew

Als kleines Kind, im Alter meiner heutigen Zielgruppe, nutzte ich einen Plattenspieler meiner Mutter, bei dem der Deckel gleichzeitig der Lautsprecher war. Ich nannte ihn „Daisy“ nach dem Song „Daisy Bell“. Denn zu meinen bevorzugten Platten gehörten neben Glenn Miller und Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“ auch sogenannte „American Folksongs“, zu denen dieser britische Schlager vom Ende des 19. Jahrhunderts gezählt wurde.

Mit neun Jahren bekam ich meine erste Gitarre und lernte bei John Pearse im dritten Programm: „Akkord & Rhythmus“ nannte sich der Fernsehgitarrenkurs, mein Lehrer blieb immer freundlich und geduldig mit mir. Die cooleren Sachen habe ich mir dann als Teenager bei coolen Typen abgeschaut, die auf meiner Schule waren, aber auch schon in Neumünster im Fußgängertunnel Straßenmusik machten.

Mit Sauf- und Liebesliedern hat es begonnen

In dieser Zeit wurden Liedermacher meine Helden: Wecker, Wader, Hoffmann, van Veen und auch ein bisschen Degenhardt und Danzer. So entstanden erste eigene Songs und bald auch die erste Band: Mit Sauf- und Liebesliedern durch die Jahrhunderte begann es, mit Antikriegsliedern ging es weiter und um die Abiturzeit mit Kindertheaterstücken aus dem Grips-Theater: Bei „Doof bleibt doof“ war ich zuständig für die Lieder.

Sonderpädagoge und Musiker

Nach der Schule hatte ich nur eine vage Vorstellung von einem Beruf: Irgendetwas journalistisches schwebte mir vor, nichts, wofür es einen klar vorgezeichneten Ausbildungsweg gab. Volontär natürlich, aber da braucht man schon ein abgeschlossenes Studium, hieß es. Also probierte ich es ohne ganz großen Verve mit Germanistik und Geschichte, merkte aber schnell, dass mir dabei die Menschen fehlten. Im Zivildienst hatte ich viele Kontakte zu sonderpädagogischen Einrichtungen, mit denen ich auch im Anschluss immer wieder locker zusammenarbeitete. So landete ich schließlich an der Pädagogischen Hochschule und studierte Sonderpädagogik, mit den Fächern Musik und Deutsch.

Die Geburtsstunde des Kinderliedermachers Matthias

Zur Zivi- und Studienzeit gab es unterschiedliche musikalische Formationen mit wenigem bis gar keinem Erfolg, mal als Sänger, mal als Keyboarder, selten an der Gitarre. Aber immer schon mit eigenen Songs und eigenen Texten. Gegen Ende eines (langen) Sonderpädagogik-Studiums wurde ein Musikstudenten-Job an mich weitergegeben: Musikalische Früherziehung im Kinderladen. Das war die Geburtsstunde des Kinderliedermachers Matthias (damals noch) Meyer. Mit Songs von Frederik Vahle, Gerhard Schöne, Klaus W.Hoffmann, seltener Zuckowski, Jöcker und Rosin bestritt ich meine wöchentlichen Kurse. Da blieb es nicht aus, dass auch eigene Songs entstanden, was durch die Geburt meines Sohnes noch befeuert wurde.

Das Repertoire wuchs. 1992 erschien die erste Musikkassette im Selbstverlag, ohne dass ich damals schon im Hotel die Berufsbezeichnung „Kinderliedermacher“ eingetragen hätte. Was zum einen daran lag, dass ich noch selten in Hotels übernachtet habe. Zum anderen lernte ich diesen Beruf und die Tatsache, dass es ihn gibt, erst im Selbstversuch kennen.

Die ersten Alben

Erst 1998 – nach dem vierten selbstverlegten Album – lernte ich die ersten Kollegen und Kolleginnen kennen. Der erste Kinderliedkongress in Hamburg war eine Initialzündung, das Netzwerk Kindermusik entstand. Kurz darauf legte ich gemeinsam mit Jumbo Neue Medien die Grundlage für eine langjährige Zusammenarbeit. In dem Hamburger Verlag sind seitdem 25 Titel und ungezählte Compilations erschienen.

Von den Kursen zur Projektarbeit

Im Laufe der Jahre hat sich meine Tätigkeit von den regelmäßigen Kursen immer mehr zur Projektarbeit verlagert. Konzerttourneen lassen sich schlecht mit wöchentlichen Terminen verbinden, deshalb gab ich die musikalische Früherziehung im klassischen Sinne Mitte der 2000er Jahre auf. Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen wie der Bastian-Studie im Gepäck, war ich der Überzeugung, mit meiner musikalisch-pädagogischen Mission offene Türen einzurennen, musste aber im Laufe der Jahre erleben, wie „Musik in der KiTa“ und das Kinderlied weiterhin nur über einen schwachen gesellschaftlichen Status verfügen. Leider wird die universelle Kraft wie sie zum Beispiel Daniel Bahrenboim in seinem Projekt „Erziehung durch Musik“ beschworen hat der Musik meines Erachtens nicht ausreichend gewürdigt und genutzt.

Wo bleibt noch Platz für das gesungene Lied?

Das liegt zum einen am riesigen, allgegenwärtigen Angebot, dass jedes einzelne Lied zu jeder Sekunde des Tages medial verfügbar macht. Wo bleibt da noch Platz für das selbst gesungene Lied auf dem Klo, auf dem Weg, mit Mama, Papa und anderen Kindern?

Auf der anderen Seite wird Musik in den Einrichtungen immer mehr auf Spezialisten abgeschoben: „Du spielst ja Gitarre, dann machst du das mit dem Kindersingen, zum Sommerfest laden wir dann einen Kinderliedermacher oder eine Kinderliedermacherin ein.“ Das bedeutet aber auch: Musik ist nur ein Teilbereich, ein Sachgebiet unter vielen, ihre Universalität bleibt ungenutzt.

Dabei ist Musik viel mehr

Dabei ist Musik so viel mehr: Ihre Sprache ist zugleich rational und emotional, wir erfassen sie mit dem Verstand und mit dem Herzen. Musik gibt mir die Möglichkeit, Gefühle zu erleben, die ich sonst nicht hätte. Sie verbindet mich mit andren Menschen, mit denen ich sonst wenig gemeinsam hätte. In dieser Beziehung eröffnet sie mir neue Horizonte: Das spürte ich, als ich auf einer türkischen Hochzeit zum ersten Mal in einer großen Gruppe nur mit Männern tanzte.

Musik macht Türen in der Seele auf

Musik verbindet aber auch vieles in mir, macht Türen in meiner Seele auf, die neue emotionale Wege ermöglichen. Es gibt Lieder, bei denen ich ohne erkennbaren Grund weinen muss. Vor Rührung.

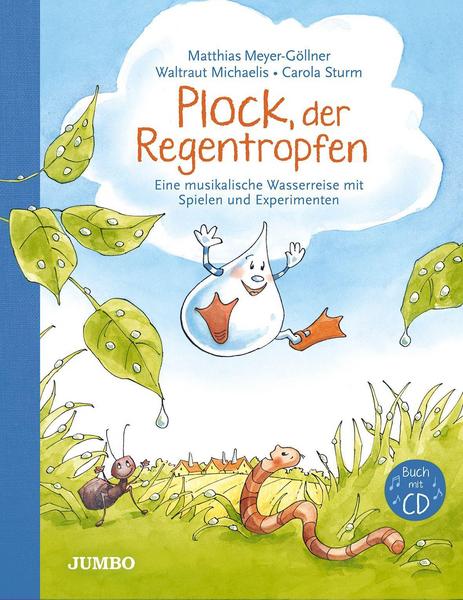

Plock, der Regentropfen

Eine musikalische Wasserreise mit Spielen und Experimenten

Zu Hause in den Wolken wird es immer enger und schon macht sich die Regentropfenfamilie auf zur Erde. Dort gruselt sich Plock in den unterirdischen Gängen, rutscht eine turbulente Wasserachterbahn entlang und wird durch Sonne und Wind in die Wolken zurückgetragen. Experimente, Spiel- und Bastelideen machen den Wasserkreislauf für Kinder sinnlich erfahrbar. Abwechslungsreiche Lieder laden zum Musizieren und Bewegen ein und bieten sich für eine Musicalinszenierung im Kindergarten oder in der Grundschule an.

Format: 215 x 280 mm • 56 Seiten • Buch mit CD

ISBN: 978-3-8337-4044-2

20 €

Genau das macht die Musik unverzichtbar in der Arbeit mit Kindern: Ihre universelle Kraft fördert Entwicklung, Resilienz und soziale Kompetenz. Kinderlieder ermöglichen niederschwellig, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen an unüberwindbaren Hürden scheitert: kulturelle Teilhabe.

Warum der Mitmachaspekt so wichtig ist

Wenn ich mit Kindern zusammensitze – unabhängig davon, ob es 500 Menschen im Konzert sind oder 15 in der Kindergartengruppe, freue ich mich über Dinge, die wir gemeinsam tun können. Ein andächtig lauschendes Publikum wäre mir in den meisten Fällen zu wenig, ich möchte erleben, dass Verbindung entsteht. Deshalb haben die allermeisten meiner Lieder einen Mitmachaspekt – zumindest einen kleinen.

Wenn ich im Konzert erlebe, dass wir – große und kleine Menschen des Publikums, Musikerinnen und Musiker und ich – gemeinsam an einer Sache Spaß haben, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dieser „ideale“ Moment kommt nicht oft – aber wenn er dann da ist, ist es umso schöner.

Kontakt, Interaktion und Resonanz

Der Kontakt, die Interaktion, die Resonanz – das sind für mich ganz wichtige Aspekte meiner Arbeit als Kinderliedermacher. Ja, inzwischen trage ich diese Berufsbezeichnung auch in Formulare ein, schon seit geraumer Zeit. Die habe ich in den vergangenen (Pandemie-)Monaten schmerzlich vermisst. Durch verschiedene Online-Formate konnte ich zwar inhaltlich und finanziell die Zeit überbrücken, aber nach zuletzt acht Monaten am Stück ohne Begegnung merkte ich, wie wichtig das für mich ist.

Online Formate und die Arbeit mit echten Menschen

Online-Formate ließen sich vor allem als Fortbildungen für pädagogisches Fachpersonal realisieren. Und so sehr ich mich auch jetzt wieder auf die Arbeit mit echten Menschen freue, hat mir das doch noch einmal geholfen, meine Ziele dieser Weiterbildungen deutlicher zu benennen. Es geht mir dabei um dreierlei:

1. Vermittlung von pädagogisch-musikalischen Inhalten etwa zu Themen wie Musik und Bewegung, Musik und Sprachentwicklung, Resilienz und Inklusion.

2. Praktische Anregungen für die praktische Arbeit in Krippe, KiTa und Grundschule.

3. Gemeinsam Spaß haben an Musik und Kinderliedern.

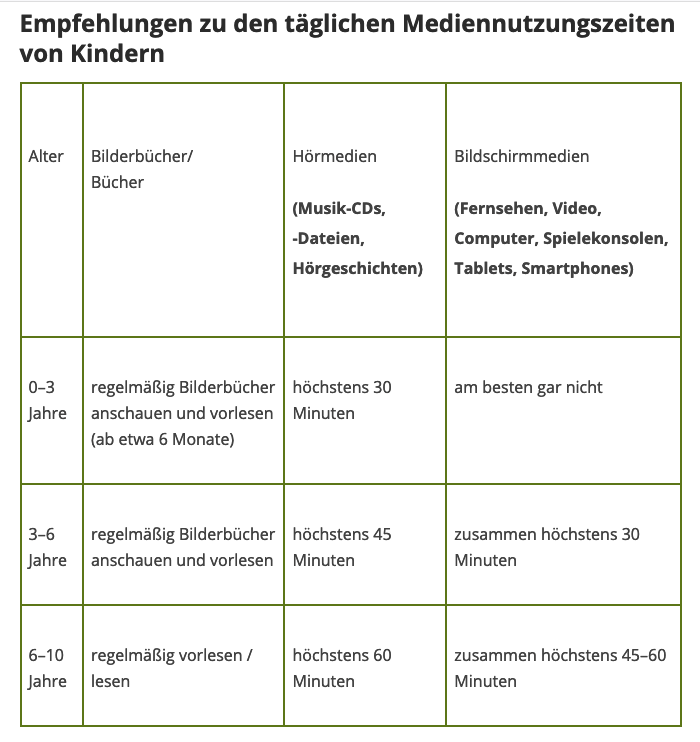

Ein körperlich-emotionales Gegengewicht gegen die notwendige Digitaliserung

Gerade vor dem großen Narrativ der dringend notwendigen Digitalisierung erscheint es mir wichtig, eine körperlich-emotionales Gegengewicht zu setzen. Menschen sind fühlende Körperwesen. Das sind Eindrucke, die ein Tablet nicht bieten kann, deshalb halte ich diese Arbeit für immer wichtiger.

Gerade die Pandemie hat meiner Meinung nach gezeigt, dass Homeoffice und Homeschooling auch eine Falle sein kann, aus der es irgendwann kein Entrinnen mehr gibt. Deswegen wäre ein neuer Trend geradezu zwingend notwendig: Macht Musik zusammen! Tanzt! Singt!

Löwenzahn und Pusteblume, Schmetterling und ich:

Mein Garten- und Wiesen-Erlebnis-Buch

Was gibt es im Garten und vor der Tür zu entdecken? Wofür sind Insekten gut? Der eigene Garten hält viele Möglichkeiten bereit, die Natur kennenzulernen und Kinder zum Entdecken anzuregen. Mit einer liebenswerten Geschichte, eingängigen Liedern, Spiel- und Bastelideen sowie ausführlichen Informationen lädt Matthias Meyer-Göllner dazu ein, die Natur vor der eigenen Haustür intensiv kennenzulernen. Martina Hoffmann unterstützt ihn dabei mit vielen bunten Illustrationen.

Hardcover, 56 Seiten, mit CD und Plakat, ab 5 Jahren

ISBN: 978-3-8337-4264-4

20 €

Und was kommt jetzt?

Derzeit arbeite ich an verschiedenen neuen Projekten. Nachdem im Frühjahr mein Buch „Löwenzahn und Pusteblume, Schmetterling und ich“ erschienen ist – eine Geschichte mit Liedern und vielen Ideen rund um das Thema Natur und Garten, arbeiten wir derzeit am Nachfolgeprojekt mit Jumbo (Einzelheiten dürfen leider noch nicht bekannt gegeben werden). Ein musikalisches Theaterstück zum Klimawandel („Pingugirl rettet die Welt“) werde ich mit dem „Theaterfimmel“ hoffentlich im Herbst endlich auf die Bühne bringen. Und in Zusammenarbeit mit meiner Band, der Zappelbande, und Faryna, einer Kinderliedermacherin aus Herford entsteht gerade eine neue Weihnachts-CD.

Mit dem Netzwerk Kindermusik planen wir einen neue Kinderliederkongress für 2023. In diesem Zusammenhang soll ein Podcast entstehen, der die „Szene“ im deutschsprachigen Raum abbildet.

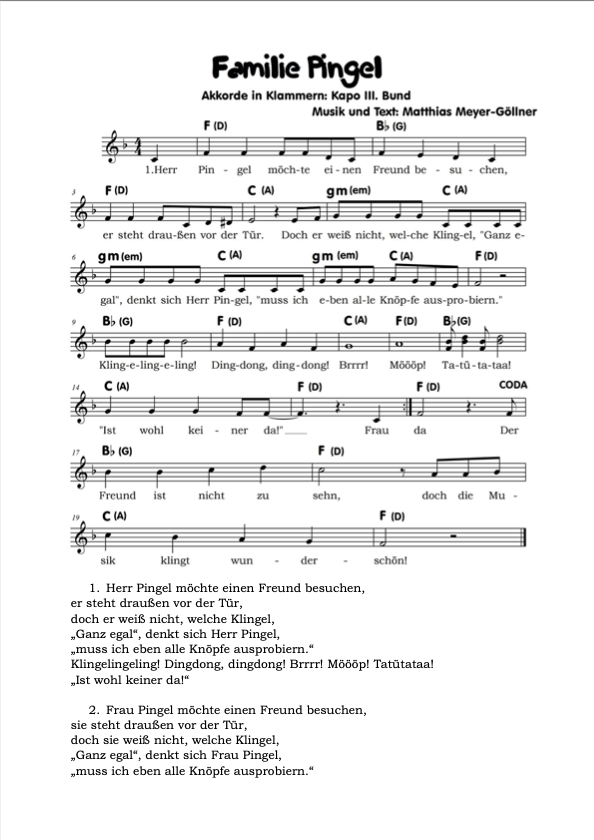

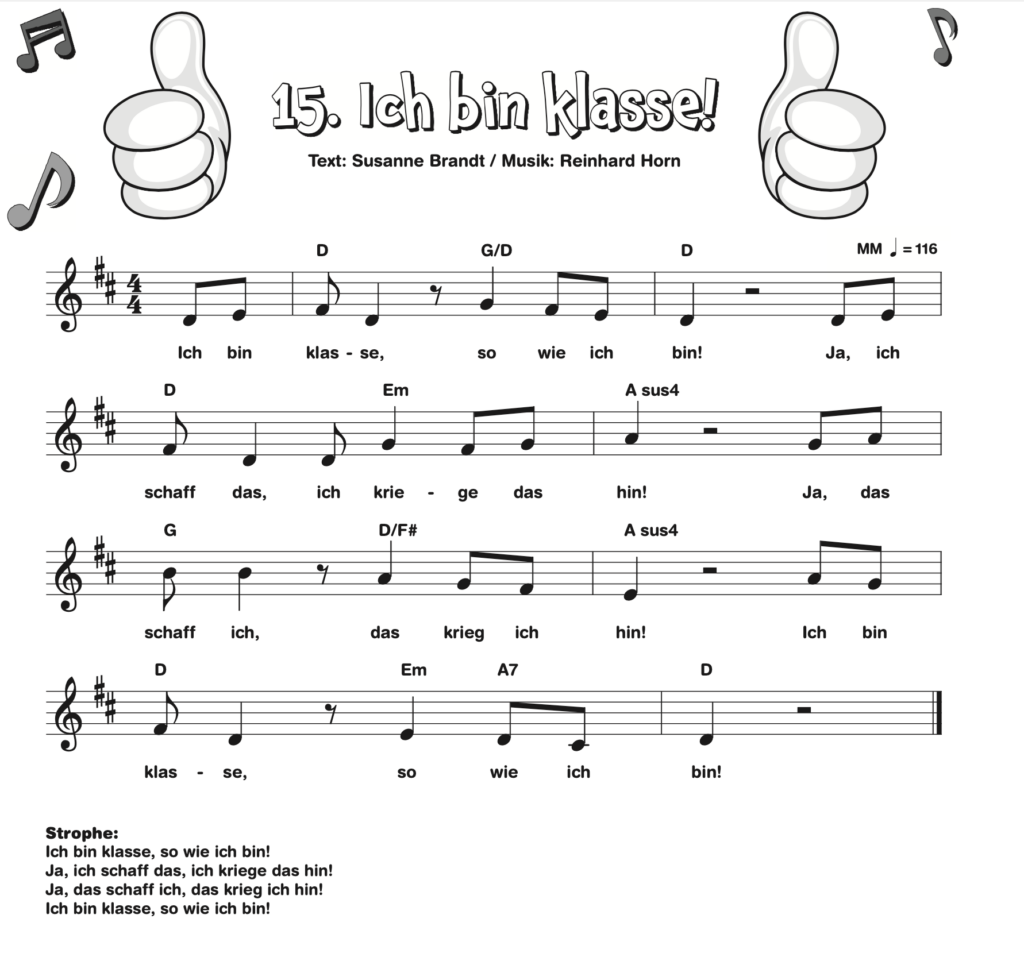

Und – wie kann es anders sein – hier noch ein Lied und Noten zum Download