Soziale Herkunft prägt die Anstrengung von Schulkindern

Experimentelle WZB-Studie zeigt: Belohnungen können soziale Unterschiede im Engagement verringern

Wie stark Kinder sich bei schulischen Aufgaben anstrengen, hängt auch mit ihrer sozialen Herkunft zusammen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), die im Fachjournal American Sociological Review veröffentlicht wurde. Erstmals wurde dabei nicht nur die Leistungsfähigkeit untersucht, sondern gezielt die Anstrengungsbereitschaft von Schülerinnen und Schülern.

Was beeinflusst die Anstrengungsbereitschaft?

Seit vielen Jahren ist belegt, dass der Bildungserfolg eng mit dem sozialen Hintergrund verknüpft ist. Deutlich weniger erforscht war bislang jedoch die Frage, ob und in welchem Ausmaß sich Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus unterschiedlich stark anstrengen – unabhängig von ihren kognitiven Fähigkeiten. Genau hier setzt das Forschungsprojekt „Effort and Social Inequality“ an, das seit 2018 am WZB durchgeführt wurde.

Das Studiendesign: 1.360 Kinder im Experiment

An der experimentellen Studie nahmen 1.360 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler aus Berlin und Madrid teil. Insgesamt waren 60 Klassen aus 32 Schulen beteiligt. Die Kinder bearbeiteten einfache, aber bewusst anstrengende kognitive Aufgaben. Diese erforderten Konzentration, Aufmerksamkeit und Selbstkontrolle. Ziel war es, das tatsächliche Engagement bei der Aufgabenbearbeitung messbar zu machen.

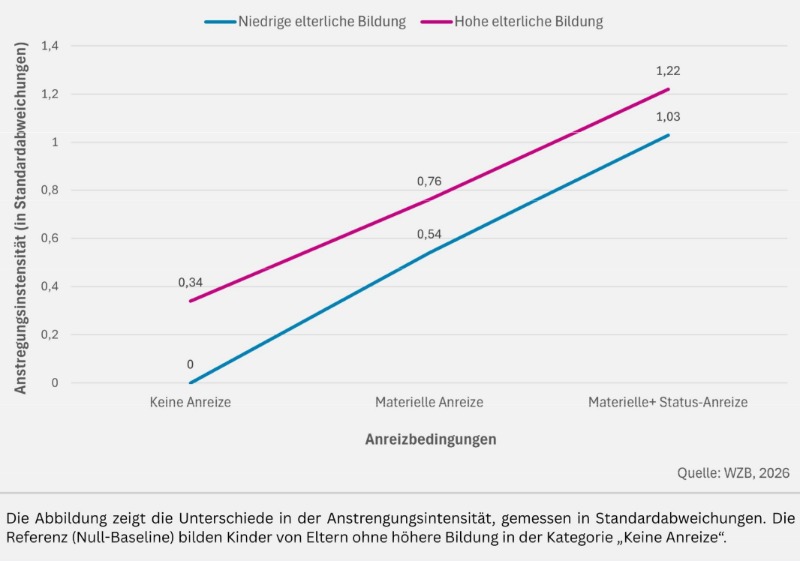

Die Aufgaben wurden in unterschiedlichen Settings durchgeführt. In einer Variante erhielten die Kinder keine Belohnung für richtige Lösungen. In einer zweiten Situation wurden kleine materielle Anreize, etwa kleine Geschenke, in Aussicht gestellt. In einer dritten Konstellation arbeiteten die Schülerinnen und Schüler im Wettbewerb und erhielten zusätzlich symbolische Anerkennung.

Zentrale Ergebnisse der Studie

Die Auswertung zeigt ein differenziertes Bild. Kinder aus sozial privilegierten Familien investierten im Durchschnitt mehr kognitive Anstrengung als Kinder aus weniger privilegierten Haushalten. Besonders deutlich wurde dieser Unterschied in der Situation ohne Belohnung, also dort, wo ausschließlich intrinsische Motivation gefragt war.

Gleichzeitig fällt auf, dass die Differenz insgesamt moderat bleibt. Sobald kleine Anreize eingeführt wurden, verringerte sich der Abstand zwischen den Gruppen deutlich. Kinder aus sozial benachteiligten Familien arbeiteten unter diesen Bedingungen nahezu ebenso engagiert wie ihre privilegierteren Mitschülerinnen und Mitschüler. Der Effekt zeigte sich sowohl bei materiellen Anreizen als auch bei symbolischer Anerkennung im Wettbewerb.

Von den sozialen Rahmenbedingungen geprägt

Interessant ist zudem, dass sich die Unterschiede nicht durch Intelligenz oder stabile Persönlichkeitseigenschaften erklären lassen. Vielmehr deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das Anstrengungsverhalten stark von den sozialen Rahmenbedingungen geprägt wird. Ressourcen im Elternhaus, zeitliche Unterstützung, materielle Sicherheit und alltägliche Stabilität beeinflussen offenbar, wie viel Energie Kinder in eine Aufgabe investieren können oder wollen.

Kinder, die mit knapperen finanziellen Mitteln oder unter größerem familiären Druck aufwachsen, erleben häufiger Unsicherheiten. Diese können sich auf Konzentration und Ausdauer auswirken. Umgekehrt verfügen privilegierte Kinder oftmals über stabile Unterstützungsstrukturen, die kontinuierliches Engagement begünstigen.

Die Autorinnen und Autoren der Studie kommen zu dem Schluss:

Gezielte schulische Anreize können dazu beitragen, sozioökonomische Ungleichheiten zu verringern – und damit langfristig für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem sorgen.

Die im Februar veröffentlichte Studie „The Social Origins of Effort: How Incentives Reduce Socioeconomic Disparities among Children“ liefert damit empirische Hinweise darauf, dass Anstrengungsbereitschaft nicht allein individuell verankert ist, sondern in einem sozialen Kontext entsteht und durch situative Bedingungen beeinflusst werden kann.