Nur wenn ein Kind wirklich spielfähig ist, wird es auch schulfähig:

Heute wissen wir, dass unsere gesamte Denkentwicklung daraus entsteht, wie häufig und intensiv wir als Kind aktiv gewesen sind. Diese Aktivität besteht bei Kindern fast immer aus dem Spiel. Darüber und über vieles andere schreibt Prof. Dr. Armin Krenz in seinem Beitrag über das Spielen und Lernen.

„Spiel“ – ein Wort, das ungeahnte Möglichkeiten birgt

Gerade das Thema Spiel(en) gleicht aufgrund der Häufigkeit seiner Bearbeitung fast einem „ausgelatschten Schuh“, weil kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein Buch über das „Spiel“ veröffentlicht wird. Und fast keine Fachzeitschrift der Pädagogik darauf verzichtet, zumindest einmal in ihrer Ausgabe zum Phänomen „Spielen“ Stellung zu beziehen. Spielseminare werden veranstaltet. Spielemessen durchgeführt, Spielpädagogik in Schulen unterrichtet und Spielmittelvertreter bieten immer neuere Produkte an. Wo also hingeschaut wird, begegnet uns der Begriff „Spiel“. Einerseits scheint eine ungeheure Faszination von dem Wort auszugehen, andererseits birgt es ungeahnte Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen.

Die Folgen häufigen Aussagenmatsches

Tja, und nun dieser Artikel: Was kann er schon Neues bringen, ohne alte Kamellen aufzuwärmen, und warum lohnt es sich, ihn zu lesen? Die Antwort ist klar und unmissverständlich: Weil viele Veröffentlichungen das Phänomen „Spiel“ zerschlissen, zu viele Aussagen das Thema verwässert und zu viele Menschen das „Spiel“ zerredet haben. Was bleibt, ist nicht selten ein „Matsch von Aussagen“, die wirklichkeitsfremd, zu abgehoben und letztlich unklar sind.

Deshalb soll in dem Artikel ein Bereich besonders beachtet werden: bestehende Zusammenhänge zwischen Spiel- und Schulfähigkeit bei Kindern im Kindergartenalter. Die Folge häufigen „Aussagematsches“ über das Spiel sind bedenklich und nicht selten in der Praxis des Kindergartens zu beobachten:

Es werden zum Beispiel so unsinnige Trennungen gezogen zwischen dem „freien“ und „gebundenen Spiel“. Spiel wird als methodisches Mittel eingesetzt oder in den Erklärungen von ErzieherInnen Eltern gegenüber, warum das Spiel für Kinder wichtig ist, folgen ungenaue und unvollständige Erklärungen. Außerdem sind Seminare zum Thema „Spiel“ nahezu immer ausgebucht. Obgleich ja davon ausgegangen werden kann, dass ErzieherInnen während ihrer Ausbildung in dieser Frage genügend Spielkompetenz erworben haben. Es verwundert in diesem Zusammenhang nicht, dass etwa acht von zehn Kindergärten, die einen Referentenelternabend durchführen, den Wunsch äußern, zum Thema dieses Artikels dezidierte Ausführungen zu hören.

Spielen ist lernen – nicht mehr und nicht weniger

Wenn, wie wir wissen, die gesamte Denkentwicklung von Menschen daraus entsteht, wie häufig und intensiv sie als Kind aktiv gewesen sind/sein konnten, und wir gleichzeitig wissen, dass das gesamte Handeln von Kindern dazu dient, sich selber als ein „selbstbestimmter Bewirker“ zu erleben, sich in seinen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren, alte Erfahrungen auf neue Situationen zu übertragen und neue Erfahrungen zu bestaunen, dann heißt das zunächst einmal, dass das Tun für Kinder absolute Priorität vor allen anderen Äußerungsmöglichkeiten hat.

Wenn wir zudem wissen, dass das Spiel die Hauptaktivität von Kindern ist – nicht das Reden oder Zuhören, nicht das Besprechen von irgendwelchen Situationen –, dann ergibt sich die logische Zusammenführung, dass das Spiel eine kindgemäße, von ihm selbst gewünschte und mit Erlebnissen besetzte Handlungsaktivität ist, die immer im Zusammenhang mit seiner Lebensumwelt verbunden und daher für das Kind ernst, bedeutungsvoll und real ist.

Kinder lernen durch Handeln

Nur durch Tätigkeit lernt ein Kind Verhaltensweisen, die es in sein Verhaltensrepertoire aufnimmt und damit in seine Persönlichkeit integriert. Daher nimmt es – in diesem Zusammenhang – nicht wunder, dass zum Beispiel viele Gespräche mit Kindern über irgendetwas in der Regel keine langfristigen Auswirkungen haben. Und dies den Kindern zum Vorwurf zu machen hieße, entwicklungspsychologische Schritte bei Kindern zu missachten.

Spielen ist ein innerer Impuls

So heißt „Spielen“ für Kinder, den eigenen, inneren Impulsen nach Aktivität zu entsprechen, bestimmte Handlungsmöglichkeiten zu erproben und seinen Verhaltensspielraum zu erweitern. Es erscheint in diesem Zusammenhang fast überflüssig zu sein, eindringlich darauf hinzuweisen, dass also der Begriff „Lernen“ zunächst nichts mit „Intelligenzerweiterung“, „Begabungsausbau“ oder ähnlichen Begriffen zu tun hat. zumal – wie oben erwähnt – Kinder in ihrer Entwicklung mit/aus ihrem Spielen Verhaltensweisen (zum Beispiel Konzentration, Aufmerksamkeit) auf- und ausbauen.

Spielförderung bedeutet Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung

Spielförderung von Kindern im Kindergarten geht somit mit der Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Fähigkeitenerweiterung Hand in Hand; Fähigkeiten, die sowohl für ihr eigenes Leben als auch für die Schule wichtig und bedeutsam sind. Die Entwicklung der Spielfähigkeit bei Kindern unterbrechen heißt, sie in ihrer Gesamtpersönlichkeitsentwicklung zu bremsen, Teilleistungsschwierigkeiten (zum Beispiel in der Sprache) zu provozieren und wesentliche Kompetenzen bezüglich der Schulfähigkeit zu beschneiden.

Spielfähigkeit als Voraussetzung zur Schulfähigkeit

Auf Grund der zuletzt vorgenommenen Aussage ist es nicht verwunderlich, dass zum Beispiel bei schulversagenden Kindern, die trotz durchschnittlicher, guter oder sogar sehr guter Begabung/Intelligenz große oder größte Schwierigkeiten in der Schule zeigen, immer wieder folgende Daten auffallen:

- Sie wurden zu früh eingeschult.

- Sie wurden im Kindergarten und/oder zu Hause zu früh mit kognitiven Ansprüchen konfrontiert und damit über- fordert und

- ein überaus großer Teil der Kinder ist in seiner Spielfähigkeit eingeschränkt.

Es kann in diesem Zusammenhang nicht Aufgabe sein, in besonderem Maße auf die ersten beiden Punkte einzugehen. Nur soviel sei kurz angemerkt: Häufig werden in der Beurteilung von Schulfähigkeit bei Kindern zwei Merkmale miteinander verwechselt: Begabung und Schulfähigkeit. Unter Begabung verstehen wir die Leistungskapazität von Kindern. Also ihre Möglichkeiten, sich sprachlich auszudrücken, logisches Denken zu realisieren, Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen oder Sinnzusammenhänge zu erfassen.

Demgegenüber ist Schulfähigkeit etwas völlig anderes, nämlich neue und unbekannte Anforderungen auf Grund einer stabilen Selbstsicherheit neugierig und aufmerksam sowie angstfrei aufzugreifen und mit Interesse und Konzentration nach einer Lösung zu suchen und zu finden.

Geht es bei der Begabung also um eine eher kopforientierte (= kognitive) Leistungsmöglichkeit, so zeichnet sich Schulfähigkeit durch eine reale, zu beobachtende Handlungsaktivität aus.

Ein simpler Vergleich sei erlaubt: Eine Person mit Angst vor Hunden kann zwar wissen, dass ein bestimmter Hund nicht beißt, wird aber dennoch die Straßenseite wechseln, um ihm nicht zu begegnen. Das Wissen hilft der Person also nicht dabei, ihren Weg auf der Straßenseite mit dem Hund fortzusetzen. Oder: Ein Kind mit massiven Sprachschwierigkeiten weiß zwar, dass ihm nichts Ernsthaftes passiert, wenn es spricht und dabei stottert, schränkt seine Sprechhäufigkeit aber trotzdem immer weiter ein. Wissen (= Begabung) und Können (= Schulfähigkeit) sind daher immer zwei deutlich unterschiedliche Bereiche.

Kinder wollen ihre Lebenssituation begreifen

Zum anderen wissen wir, dass Kinder im Kindergartenalter – gerade auf Grund heutiger veränderter Lebenssituation im Vergleich zu früheren Kindheitserfahrungen – vor allem darum bemüht sind, ihre besondere Lebenssituation zu begreifen, Erfahrungen zu verarbeiten, Enttäuschungen und „Unbegreiflichkeiten“ (zum Beispiel Elternstreit unverstandene Fernsehgeschichten) nachzuvollziehen und für sie offene Fragen zu beantworten. Kinder sind mit sich beschäftigt, ihrer Sicht von Wirklichkeit und ihrem Verständnis von Richtigkeit. Dabei stören letztendlich irgendwelche, von Erwachsenen ausgearbeitete Denkaufgaben den Prozess der Kinder sich zu definieren und umfassend zu begreifen.

Auch wenn vorschulische Arbeit von ErzieherInnen und Eltern mit noch so guten Absichten eingesetzt wird: Dies geht grundsätzlich an der Aufgabe des Kindergartens vorbei, entspricht nicht der Entwicklungsrealität von Kindern und bedingt langfristig genau das Gegenteil im Hinblick auf Intelligenzförderung. Verschiedene Untersuchungen belegen dies eindeutig. Leider ist dies schon lange bekannt. Dennoch hält sich das Märchen von der „frühen Vorschulförderung als ein guter Start fürs Leben“ weiterhin aufrecht mit dramatischen Folgen für Kinder.

Schulversagen und Einschränkung der Spielfähigkeit

Nun folgt eine entscheidende Beobachtung: Kinder, die in Teilbereichen oder auf ganzer Linie in der Schule versagen, zeigen in hohem Maße Einschränkungen in ihrer Spielfähigkeit. Umgekehrt ist es so, dass Kinder mit einer ausgesprochen guten Spielfähigkeit durchweg den Anforderungen in der Schule entsprechen.

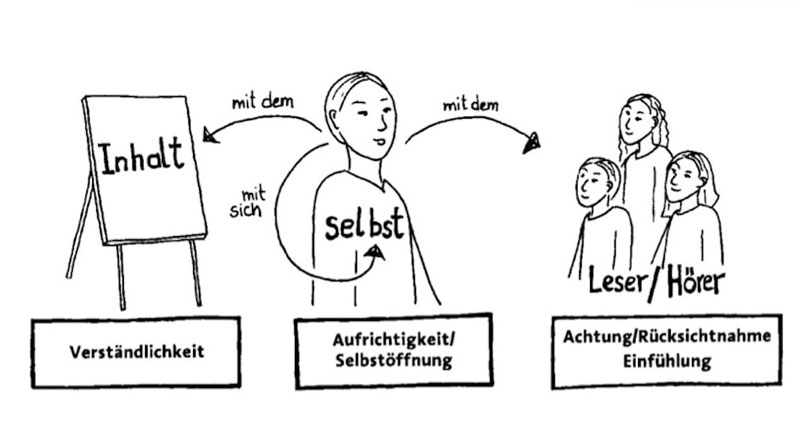

Natürlich können und müssen hier Vermutungen geäußert werden: Offensichtlich haben Kinder mit einer guten Spielfähigkeit Kompetenzen zur Verfügung, die notwendig für ihr Bestehen in der Schule sind. Gleichzeitig bringen kognitive Förderungsprogramme den emotionalen Entwicklungsprozess bei Kindern durcheinander, der wiederum dafür verantwortlich ist, dass sie in ihrem Aufbau der Spielfähigkeit gehandicapt werden. Und genau hier schließt sich der Kreis. Folgendes Schaubild mag dies verdeutlichen:

Eingeschränkte Spielfähigkeit, bedingt durch Geschehnisse/Situationen in der unmittelbaren Umgebung des Kindes = eingeschränkte Schulfähigkeit

Im Gegensatz dazu:

Gute Spielfähigkeit bedingt durch kindgerechte Rahmenbedingungen im Kindergarten bezüglich des Spiels und einer hohen Wertschätzung durch die Eltern = vorhandene Schulfähigkeit

Was „Spielfähigkeit“ bedeutet

Spätestens jetzt kommt die Frage auf, was denn unter Spielfähigkeit verstanden wird: Darunter verbirgt sich die grundsätzliche Fähigkeit (= Kompetenz), die Fülle der Spielformen, wie zum Beispiel Rollen-, Imitations-, Bewegungs-, Regel-, Fantasie-, Strategie-, Funktions-, Imaginations- und darstellendes Spiel aktiv zu erleben und ohne und mit Material, alleine und mit anderen Personen, langfristig und ausdauernd sowie mit Neugierde, Aufmerksamkeit und Konzentration belastbar eine Spielsituation zu gestalten.

Selbstverständlich können sich Kinder nur dort spielend erfahren und verwirklichen, wo einerseits die gesamte Atmosphäre zum Spielen motiviert, andererseits Kinder genügend Raum zur Verfügung bekommen, in dem sie sich ernst genommen fühlen. Dies passiert dann, wenn Kinderbedürfnisse zum Ausgangspunkt der Pädagogik gemacht werden und nicht Eltern/ErzieherInneninteresse die Arbeit bestimmt.

Schulfähigkeit als Folge von Spielfähigkeit

Es fasziniert immer wieder, Verhaltensweisen bei Kindern zu beobachten, die viel und intensiv spielen, im Kindergarten, zu Hause und mit Freunden in deren Umgebung. Sie zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie in der Regel ausgeglichen, zuversichtlich, voller eigenem Vertrauen, bewegungsaktiv und -koordiniert, kontaktfreudig, ausdauernd und motiviert, sprachaktiv und kooperativ, wahrnehmungsoffen und aufmerksam, interessiert, neugierig und fantasievoll sind. Bringen wir diese Beobachtungen und weitere differenzierte Wahrnehmungen in ein Ordnungsraster im Hinblick auf grundsätzliche Kriterien zur Schulfähigkeit, so ergibt sich folgendes Bild: Schulfähigkeit ist definiert als ein Kompetenzgefüge mit folgenden Teilfähigkeiten:

Kognitive Schulfähigkeit, zum Beispiel

- Kinder zeichnen sich durch Konzentration, also Ausdauer und Genauigkeit aus,

- haben ein aktives Sprechverhalten,

- besitzen einen guten Sprachfluss, einen großen Wortschatz,

- denken in folgerichtigen Kausalzusammenhängen,

- können Informationen abstrakt und logisch weitergeben,

- besitzen eine gute Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit.

Emotionale Schulfähigkeit, zum Beispiel

- Kinder sind gefühlsmäßig eher ausgeglichen,

- stehen neuen Anforderungen zuversichtlich gegenüber,

- haben Vertrauen in die eigene Person,

- verarbeiten Enttäuschungen eher ruhig und konstruktiv,

- können uneindeutige Situationen in gewissem Rahmen aushalten,

- zeigen eine hohe Anstrengungsbereitschaft

Motorische Schulfähigkeit, zum Beispiel

- Kinder haben ein gutes Reaktionsvermögen,

- zeichnen sich durch eine gute visuellmotorische

- Koordinationsfähigkeit aus,

- können ihre Feinmotorik steuern,

- setzen grobmotorische Aktivitäten bewusst ein.

Soziale Schulfähigkeit, zum Beispiel

- Kinder haben eine altersentsprechende Toleranzhaltung,

- nehmen gerne Kontakt zu anderen Menschen auf,

- sind in einer Gruppe ansprechbar,

- halten Kontakte einerseits aufrecht, brechen aber auch Kontakte überlegt und gezielt ab,

- haben keine Schwierigkeiten, sich von vertrauten Personen zu lösen,

- halten Regeln ein beziehungsweise arbeiten an ihrer Veränderung.

Spielfähigkeit und Schulfähigkeit

Vergleichen wir nun die Fähigkeiten von Kindern, die sich durch eine gute Spielfähigkeit auszeichnen, mit den Anforderungen der Verhaltensweisen, die einer Schulfähigkeit zugerechnet werden, fällt auf, dass Deckungsgleichheit besteht. Das heißt im Einzelnen:

- Kinder erwerben beim Spielen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie brauchen, um schulfähig zu sein.

- Schulfähigkeit ist eine mittelbare Folge aus der Spielfähigkeit. Sie zu beschneiden hieße, Kinder im Aufbau ihrer Schulfähigkeit aktiv und passiv behindern.

- Kognitive Lernprozesse geschehen gerade während des Spiels. Also in Situationen, die nicht von Erwachsenen im Hinblick auf kognitive Förderung strukturiert sind!

- Eine der wesentlichen Grundlagen für Intelligenz und Selbstbewusstsein von Menschen ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen, ihre Absichten und Gedanken, hinein- versetzen zu können. Genau dies geschieht im Spiel und gerade nicht beim so genannten „vorschulischen Arbeiten“.

- Die „allgemeine Schulfähigkeit“ ist immer nur dann ge- geben, wenn die „emotionale Schulfähigkeit“ ausgeprägt ist. Sie dominiert an erster Stelle und kann sich nur dort entwickeln, wo Kinder ausgiebig spielen.

- Nur wenn die „emotionale Schulfähigkeit“ bei Kindern ausgeprägt ist, kann sich die „kognitive Schulfähigkeit“ am besten entwickeln.

Ausblick

Spiel schafft Kindern Identität und vermittelt ihnen, wer sie sind, was sie können, wie ernst sie genommen werden und welche Achtung sie real erfahren. Natürlich wäre es völlig falsch, die Förderung der Spielfähigkeit lediglich unter dem Aspekt einer Schulfähigkeit zu sehen: Damit würde das Spiel pervertiert werden. Vielmehr dient das Spiel den Kindern dazu, sich in ihrer Gesamtpersönlichkeit zu erfahren und zu entwickeln. Weil es genau ihre Möglichkeit ist, ihr Leben spielend zu begreifen.

Wir wissen, dass auf der einen Seite die Lebensrealität von Kindern sowohl durch Elternforderungen und familiären Druck, massiv zunehmende Medieneinwirkungen und ökologische Dramen gekennzeichnet ist. Auf der anderen Seite durch gleichbleibend ungünstige Bedingungen in pädagogischen Einrichtungen immer größere Anforderungen an Kinder ( Eltern und ErzieherInnen) gestellt werden. So nimmt es nicht wunder, dass „auffällige Verhaltensweisen“ bei Kindern in einigen Verhaltensbereichen, wie zum Beispiel Sprache, Psychosomatik und Selbstwertgefühl, in Form von Sprachauffälligkeiten, körperlicher Anfälligkeit bei seelischer Belastung und zunehmender Angst in den letzten beiden Jahr- zehnten erheblich zugenommen haben.

Dem muss kompetent begegnet werden in Gesprächen mit KollegInnen, Eltern, MitarbeiterInnen anderer Einrichtungen, Berufs- verbänden und mit Trägern sowie in der Veränderung von Situationen. So auch in der Forderung, zum Beispiel dem Spiel absolute Priorität im Umgang mit Kindern zu gewähren, vorschulische Arbeitsblätter und -programme zu verbannen und eine Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung des Spiels für die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern – auch im Hinblick auf ihre Schulfähigkeit – voranzubringen, dass gerade ErzieherInnen auf Grund ihres faktischen Wissens daran mitarbeiten, die Welt von Kindern aktiv mitzuverändern im Sinne des Schaffens von Spielwelten, wo es Spaß macht, als Kind zu leben und ausgiebig zu spielen.

Gleichzeitig sind aber auch politische Mandatsträger gefordert, Vorschulen systematisch aufzulösen, für wirklich attraktive Spiel- flächen und -plätze zu sorgen und vor allem endlich Konsequenzen aus Untersuchungsergebnissen zu ziehen, wenn es zum Beispiel um das Einschulungsalter geht. Wir wissen, dass die Zahl der schulversagenden Kinder, die mit knapp sechs Jahren eingeschult werden, um ein Vielfaches höher ist als die Anzahl der Kinder, die erst mit sieben Jahren eingeschult werden. Gleichzeitig wissen wir, dass die Entwicklung der Spielfähigkeit sich bis ins 7. Lebensjahr der Kinder hineinbringt (Parallelität von Schul- und Spielfähigkeit).

Welch ein Beleg zur Durchsetzung der Forderung, Kinder erst mit sieben Jahren einzuschulen! Die Schule muss sich fragen, wie kinderfreundlich und kindfähig sie ist. Lehrerinnen haben eine Antwort auf die Frage zu finden, welches Lernverständnis sie zur Grundlage ihres Unterrichts gewählt haben und wie kindzentriert ihre Schulstunden ausgerichtet sind. Die Arbeit der ErzieherInnen wird sich daran messen, wie spielkompetent die Kinder während der Kindergartenzeit wurden, ohne dass das Spiel zu einem methodischen Mittel degradiert und sinnentleert wurde.

Armin Krenz