Immer mehr Kinder wachsen in bildungsfernen Milieus auf

Eine entsprechende Förderung würde sich laut IW für die Gesellschaft auszahlen

In den vergangenen Jahren wachsen immer mehr Kinder in Deutschland in bildungsfernen Milieus auf. So ist laut der Vierteljahrsschrift „IW-Trends“ der Anteil der Minderjährigen mit Eltern ohne berufsqualifizierenden Abschluss zwischen den Jahren 2011 und 2021 von 11,4 Prozent auf 17,6 Prozent gestiegen. Mehr als jedes zwanzigste Kind gehört gemäß der Publikation des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) inzwischen der besonders vulnerablen Gruppe der Kinder mit Eltern ohne Schulabschluss an.

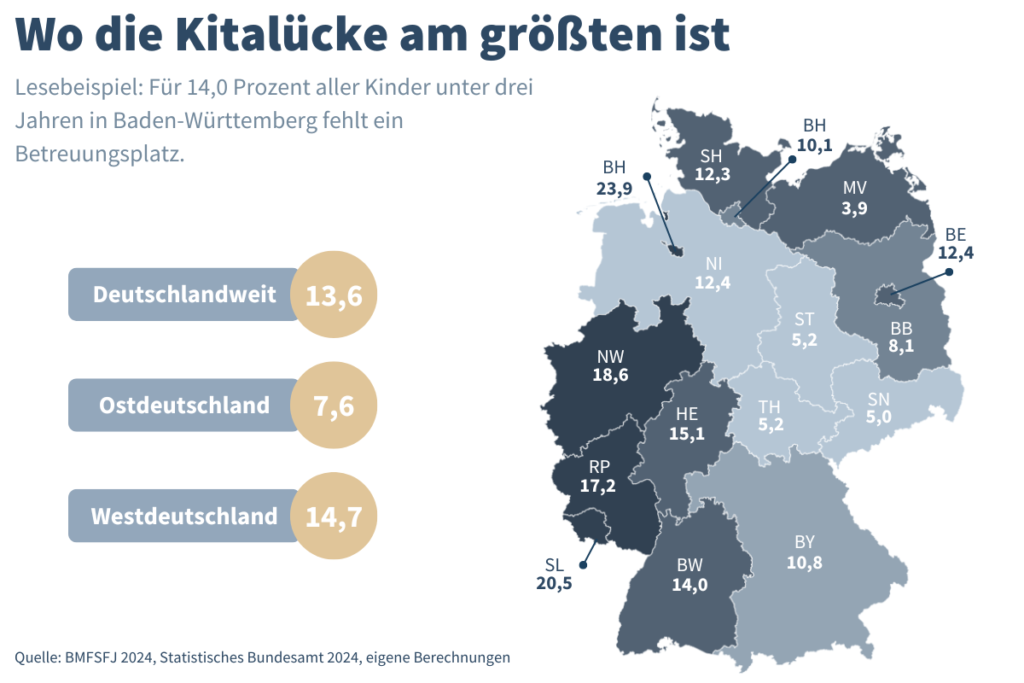

Regional unterschiedliche Situationen

Allerdings sei die Lage regional sehr unterschiedlich. Besonders hoch sind wohl die Anteile in den Großstädten in Nordrhein-Westfalen und eher niedrig in den kleineren Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern in den neuen Bundesländern und in Bayern.

Risiko für Bildungslaufbahn und Gesundheit

Bei vielen dieser bildungsfernen Kinder bestünden noch weitere Risikofaktoren für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn, wie Fremdsprachigkeit und Arbeitsmarktferne der Eltern. Im Ergebnis besuchten sie nicht nur wesentlich seltener in der Sekundarstufe I ein Gymnasium. Zudem sind laut der Auswertung des IW die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren auch weit häufiger übergewichtig als die nicht bildungsfernen Kinder.

Krippen- und Kindergartenbesuch unterdurchschnittlich

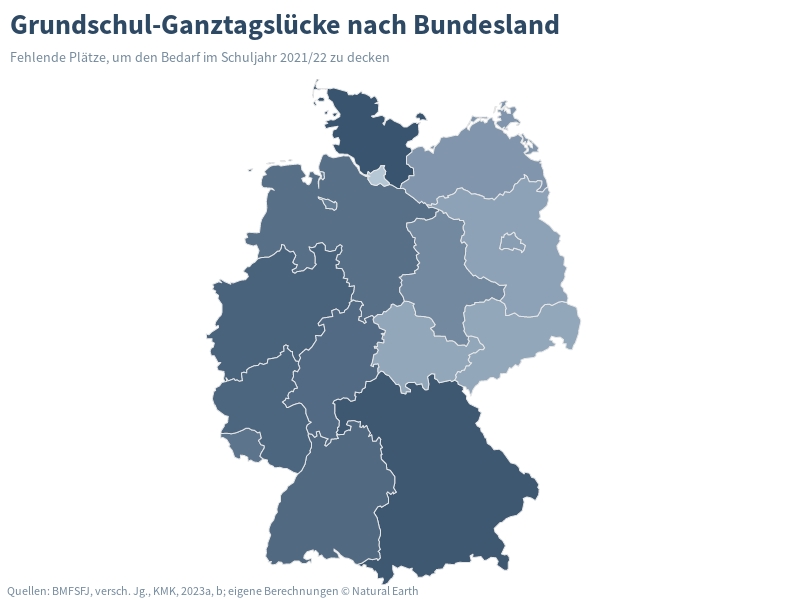

So benötigten sie nicht nur im Bildungsbereich eine gezielte kompensatorische Förderung, die möglichst direkt in ihrem Lebensumfeld angesiedelt sein sollte. Allerdings besuchten im Jahr 2021 den Angaben im Mikrozensus zufolge nur 17,1 Prozent der bildungsfernen unter Dreijährigen und 73,4 Prozent der bildungsfernen Drei- bis Fünfjährigen eine Kita, im Vergleich zu 29,6 Prozent und 87,5 Prozent der nicht bildungsfernen Kinder in diesem Alter.

Negative Folgen für Karriere und Arbeitsmarkt

Und das hat laut IW zahlreiche negative Folgen nicht nur auf den Bildungserfolg der betroffenen Kinder, sondern auch auf die gesamte Gesellschaft. So sei der Anteil der Niedrigqualifizierten in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen von 12,9 auf 16,7 Prozent gestiegen. Das sei nicht allein eine Folge der starken Zuwanderung. Auch bei den im Inland geborenen Menschen sei der Anteil von 9,3 auf 11,3 Prozent gestiegen.

Förderung lohnt sich

„Seit Erscheinen der ersten PISA-Studie im Jahr 2001 besteht kein Zweifel mehr daran, dass der Bildungserfolg maßgeblich vom elterlichen Hintergrund abhängt und diese Zusammenhänge in Deutschland stärker sind als in anderen hochentwickelten Ländern.“, heißt es in dem Bericht. Deshalb fordert der IW verstärkte Aktivitäten um die betroffenen Kinder besser voranzubringen. „Hilfreich wäre dabei vor allem eine Stärkung der kompensatorischen Bildungsarbeit an Kitas und Schulen, für die Einrichtungen mit besonders hohen Anteilen förderbedürftiger Kinder zusätzliche personelle Ressourcen benötigen. Dass sich die entsprechenden Ausgaben auch gesamtfiskalisch lohnen, zeigen Modellrechnungen von Geis-Thöne und Plünnecke (2024) zum Startchancen-Programm.“