Kindeswohl in Gefahr: Warum Kitas jetzt stärker unterstützt werden müssen

Neue Zahlen zeigen einen Höchststand bei Kindeswohlgefährdungen – präventive Teamarbeit in Kitas wird zum Schlüsselfaktor

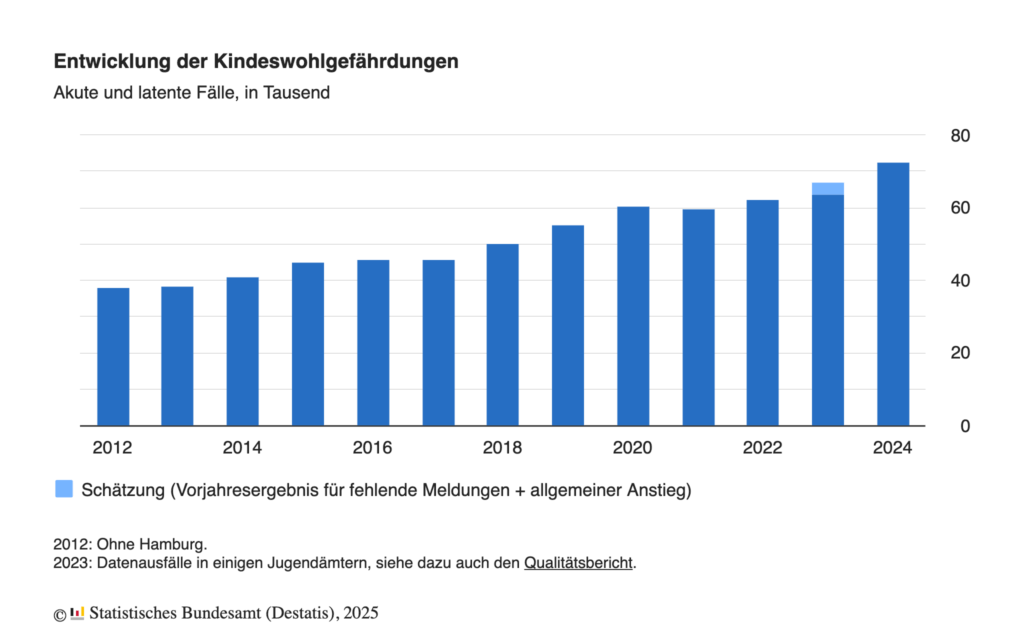

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen in Deutschland steigt weiter – und erreicht erneut einen Höchststand. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stellten die Jugendämter im Jahr 2024 bei rund 72.800 Kindern und Jugendlichen eine akute oder latente Gefährdung ihres Wohls fest. Damit hat sich die Zahl innerhalb von fünf Jahren um fast ein Drittel erhöht. Auch im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich ein deutlicher Anstieg.

Besonders aussagekräftig ist der Blick auf die Vorstufe: Rund 239.400 Verdachtsmeldungen wurden 2024 geprüft. In vielen dieser Fälle lag zwar keine akute Kindeswohlgefährdung vor, sehr wohl aber ein erheblicher Unterstützungsbedarf. Die Statistik macht deutlich: Belastungen in Familien nehmen zu, und die Schwelle, ab der Kinder in kritische Situationen geraten, wird offenbar schneller erreicht.

Junge Kinder besonders häufig betroffen

Auffällig ist das Alter der betroffenen Kinder. Mehr als jedes zweite war jünger als neun Jahre, jedes dritte sogar unter sechs Jahre alt. Das durchschnittliche Alter lag bei 8,3 Jahren. Damit betrifft ein großer Teil der Gefährdungen Kinder im Kita-Alter oder in der frühen Grundschulzeit.

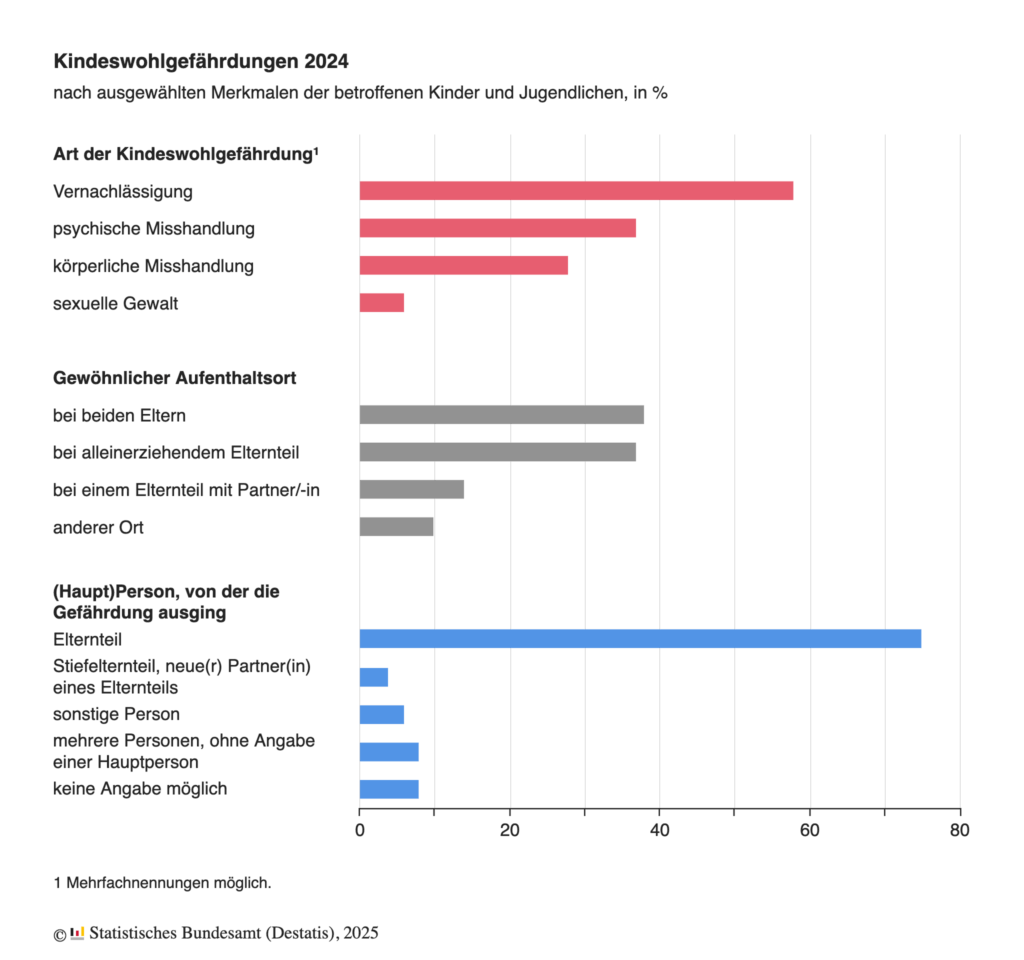

Die häufigste Form der Gefährdung war Vernachlässigung, gefolgt von psychischer Misshandlung. Körperliche Gewalt spielte ebenfalls eine relevante Rolle, sexuelle Gewalt trat seltener auf, betraf dann jedoch überwiegend Mädchen. In drei von vier Fällen ging die Gefährdung ausschließlich oder hauptsächlich von einem Elternteil aus.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Kindeswohlgefährdung in den meisten Fällen kein Randphänomen ist, sondern im familiären Alltag entsteht – oft schleichend und über längere Zeit.

Kitas als frühe Beobachtungs- und Schutzorte

Kitas sind für viele Kinder der wichtigste außerfamiliäre Lebensraum. Erzieherinnen und Erzieher erleben Kinder täglich über viele Stunden hinweg, beobachten ihr Verhalten, ihre Entwicklung, ihre Sprache, ihre Emotionen. Sie sind häufig die ersten, denen Veränderungen auffallen.

Entsprechend bedeutsam ist die Rolle der Kitas im Kinderschutz. Hinweise auf mögliche Gefährdungen stammen zwar häufig von Polizei und Justiz, aber auch aus dem sozialen Umfeld der Kinder und aus dem System der Kinder- und Jugendhilfe. Kitas sind dabei ein sensibler Schnittpunkt zwischen Familie, Hilfesystem und öffentlicher Verantwortung.

Hohe Belastung für pädagogische Fachkräfte

Diese Verantwortung bleibt für die Fachkräfte nicht folgenlos. Eine bundesweite Befragung von rund 21.000 Kita-Fach- und Leitungskräften zeigt, wie stark sie belastet sind, wenn sie Situationen erleben, in denen Kinder möglicherweise nicht ausreichend geschützt sind. Fast 70 Prozent gaben an, sich dadurch stark oder eher stark belastet zu fühlen.

Während ein Teil der Befragten angibt, solche Situationen selten zu erleben, berichten andere von einer nahezu täglichen Konfrontation mit problematischen Situationen. Das macht deutlich: Kinderschutz ist für viele Erzieherinnen kein Ausnahmefall, sondern Teil ihres Berufsalltags – oft ohne ausreichende strukturelle Unterstützung.

Gute Teamarbeit als wirksamer Schutzfaktor

Genau hier setzt die Analyse der Bertelsmann Stiftung an. Ihre Befunde zeigen: Entscheidend für kindgerechtes Handeln ist nicht allein die Personalausstattung, sondern vor allem die Qualität der Zusammenarbeit im Team. Wo Kommunikation funktioniert, Zuständigkeiten klar sind und eine offene Feedback-Kultur besteht, gelingt es deutlich besser, sensibel und professionell mit schwierigen Situationen umzugehen.

Umgekehrt steigt das Risiko für unangemessenes Verhalten gegenüber Kindern dort, wo Teams unter dauerhaftem Stress stehen, Abläufe unklar sind und Probleme nicht offen angesprochen werden können. Unterbesetzung, Überlastung und fehlende Reflexionsräume verstärken sich gegenseitig – mit Folgen für Kinder und Fachkräfte.

Reflexionskompetenz braucht Zeit und Strukturen

Ein zentrales Ergebnis der Befragung ist die Bedeutung der Reflexionskompetenz. Gemeint ist die Fähigkeit, das eigene pädagogische Handeln kritisch zu hinterfragen und im Austausch mit Kolleginnen, Kollegen und Leitung weiterzuentwickeln. Diese Kompetenz ist Grundlage professionellen Handelns – gerade im sensiblen Feld des Kinderschutzes.

Gleichzeitig zeigen sich strukturelle Defizite: Der Anteil einschlägig ausgebildeter Fachkräfte geht seit Jahren zurück, Fortbildungsangebote sind ungleich verteilt, und vielen Kita-Leitungen fehlt schlicht die Zeit, Teamprozesse aktiv zu gestalten.

Mehr Fachberatung, mehr Leitungszeit, bessere Qualifizierung

Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt daher ein Bündel an Maßnahmen, das über reine Personalzahlen hinausgeht. Fachberatung für Kitas sollte personell und zeitlich ausgeweitet werden, um Teams gezielt bei Reflexion, Konfliktklärung und Qualitätsentwicklung zu unterstützen. Leitungen benötigen ausreichend Leitungszeit – mindestens 20 Stunden pro Woche –, um Teamarbeit, Kommunikation und Schutzkonzepte wirksam zu gestalten.

Zugleich ist es notwendig, die Fachkraft-Quote langfristig wieder zu erhöhen und berufsbegleitende Qualifizierungen systematisch zu fördern. Kinderschutz gelingt dort am besten, wo Fachlichkeit, Teamkultur und strukturelle Rahmenbedingungen zusammenwirken.

Prävention beginnt im Alltag der Kitas

Angesichts steigender Zahlen von Kindeswohlgefährdungen wird deutlich: Prävention darf nicht erst einsetzen, wenn Jugendämter tätig werden. Sie beginnt im pädagogischen Alltag – in stabilen Teams, in reflektierter Praxis und in einer Kultur, die Belastungen ernst nimmt und Unterstützung ermöglicht.

Mit ihrer Initiative „Es geht um jedes Kind“ macht die Bertelsmann Stiftung genau darauf aufmerksam. Für Erzieherinnen und Erzieher bedeutet das eine klare Botschaft: Sie tragen eine zentrale Verantwortung für den Schutz von Kindern – und brauchen dafür verlässliche Bedingungen, fachliche Begleitung und politische Unterstützung.

Weitere Informationen

Detaillierte Ergebnisse der Statistik zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, einschließlich Angaben nach Bundesländern, stehen in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 22518) und auf der Themenseite „Kinderschutz und Kindeswohl“ im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes bereit. Weiterführende Daten bietet der neue Statistische Bericht „Statistik zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“.

Gernot Körner