Wie Familien heute leben

Familienreport 2020 veröffentlicht:

Wie leben Familien heute? Und wie ging es Familien im Corona-Lockdown? Wie haben sich Einkommen, Erwerbstätigkeit und Partnerschaftlichkeit in Familien entwickelt? Und wie steht es um die Familienfreundlichkeit der Unternehmen? Sind Familien in der Krise? Antworten auf diese und andere Fragen bietet die 7. Ausgabe des Familienreports „Familie heute. Daten.Fakten.Trends“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Familie ist der wichtigste Lebensbereich

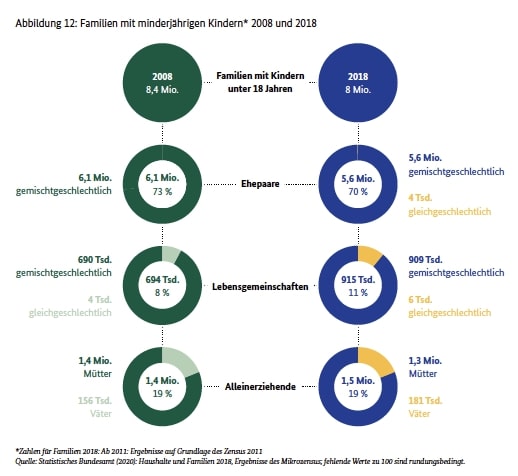

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zu den zentralen Befunden: „Die Familie ist für die meisten Menschen der wichtigste Lebensbereich. Sie kann Liebe geben, Halt und Sicherheit. In der Pandemie sehen wir gerade, Familien haben ganz besondere Herausforderungen zu meistern – das Berufs- und Familienleben muss unter den veränderten Bedingungen anders organisiert werden. Der Familienreport 2020 zeigt, dass viele Familien in Deutschland die Verantwortung, aber auch die wirtschaftlichen Risiken schon längst auf mehrere Schultern verteilen. Das stärkt die Familien und damit unsere Gesellschaft. Bei fast zwei Dritteln der Paarfamilien waren im Jahr 2018 beide Eltern erwerbstätig, immer mehr Mütter konnten mit ihrer Erwerbstätigkeit ihre eigene Existenzgrundlage sichern und immer mehr Väter beteiligten sich an der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder. Diese Entwicklung unterstützen wir mit einer Familienpolitik, die auf Partnerschaftlichkeit und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt.“

Nachschlagewerk und Zahlenfundus

„Familie heute. Daten.Fakten.Trends – Familienreport 2020“ informiert in Analysen und übersichtlichen Grafiken über die aktuellen Entwicklungen von Familien in unserem Land. Der Familienreport ist ein Nachschlagewerk und Zahlen-Fundus. Er stellt auch Vorhaben, Maßnahmen und Programme der Familienpolitik der Bundesregierung dar. Daneben können ihm neueste Zahlen und Daten zu den Familienformen, Kinderwünschen, Geburten, Eheschließungen und Ehescheidungen sowie zur wirtschaftlichen Situation von Familien entnommen werden, die ein Licht auf die vielfältigen Aspekte von Familienleben in unserem Land werfen. Der Familienreport enthält eine umfassende Darstellung von Leistungen, Wirkungen und Trends rund um Familie und Familienpolitik.

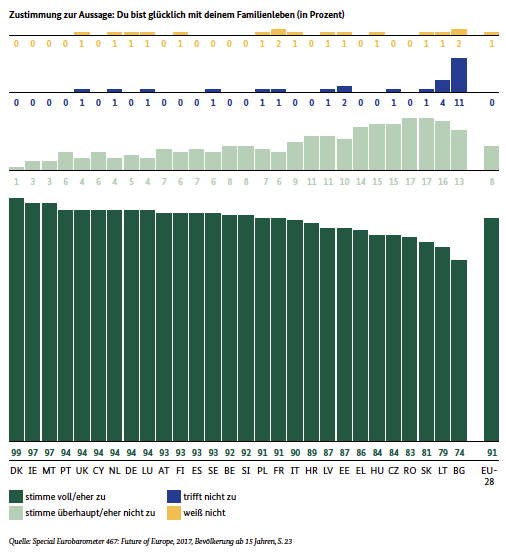

Umfangreicher Vergleich mit anderen Ländern

Neu im Vergleich zu früheren Ausgaben sind die umfangreichen Vergleiche mit anderen Ländern. Kinder in Deutschland wachsen beispielsweise häufiger bei verheirateten Eltern auf als im europäischen Durchschnitt, 74 Prozent gegenüber 68 Prozent. Bei Hochzeiten liegt Deutschland im europäischen Vergleich über dem EU-Durchschnitt. Dabei sind Deutsche bei der Eheschließung etwas älter als in anderen europäischen Ländern. Die Zahl der Scheidungen nimmt dagegen weiter ab. Hier liegt Deutschland im europäischen Mittelfeld.

Repräsentative Eltern-Corona-Befragung

Aufschluss darüber, wie es Familien im Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 erging, gibt die repräsentative Eltern-Corona-Befragung, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Bundesfamilienministeriums im April und Mai 2020 unter Eltern durchgeführt hat. Sie zeigt: Die Corona-Pandemie mit ihren Risiken, Ängsten und Beschränkungen hat insbesondere auch Familien vor große Herausforderungen gestellt und das Familienleben beeinflusst und verändert. Die Phase der Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat Familien unterschiedlich betroffen. Während ein Teil diese Zeit eher positiv erlebt hat, standen insbesondere Familien mit jüngeren Kindern vor zahlreichen Herausforderungen. Für mehr als jede zweite Familie war vor allem die Neuorganisation der Kinderbetreuung schwierig.

Väter haben sich beteiligt

Die Krise hat aber laut der Erhebung nicht zu der befürchteten Re-Traditionalisierung der Elternrollen geführt. Wir sehen: Insbesondere Väter haben sich verstärkt an den zusätzlichen Aufgaben bei der Kinderbetreuung beteiligt. Damit haben Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Aspekte der adäquaten Förderung von Kindern in vielen Familien einen neuen Stellenwert erhalten. In der Krise haben sich Unternehmen ganz überwiegend als unterstützende Verantwortungspartner der Eltern bewiesen. Dabei wurden familienbewusste Personalmaßnahmen neu eingeführt oder das Angebot ausgeweitet. Verbreitet waren Sorgen um die Förderung der Kinder sowie möglicher langfristiger Nachteile. Es zeigte sich die Notwendigkeit, den Ausbau der Betreuungsinfrastruktur weiter voranzutreiben und verlässlich zu gestalten. Finanzielle Unterstützungsleistungen wurden in der Krise von der Politik schnell speziell auch für Familien umgesetzt.

Die Eltern-Corona-Befragung können Sie hier herunterladen: www.bmfsfj.de/familien-in-der-corona-zeit

Die aktuelle Ausgabe von „Familie heute. Daten.Fakten.Trends – Familienreport 2020“ finden Sie unter: www.bmfsfj.de/familienreport2020

Quelle: Pressemitteilung des Bundesfamilienministeriums