Ein großes Wort, von dessen ursprünglicher Bedeutung in der Praxis kaum etwas übriggeblieben ist

Der Begriff „Kreativität“ ist aus der heutigen Pädagogik nicht mehr wegzudenken. Er begegnet uns täglich in Gesprächen mit Erzieher*innen, die in Kindertagesstätten arbeiten und findet sich ebenso in Konzeptionen elementarpädagogischer Einrichtungen wie in formulierten Lernzielen innerhalb der Jugendarbeit wieder. Dem ist auch grundsätzlich nichts entgegenzuhalten. Im Gegenteil: in allen Lebensbereichen ist Kreativität immer dann erforderlich, wenn gewohnte Problemlösungen nicht ausreichen, um ein anvisiertes Ziel zu erreichen oder bestimmte Aufgabenstellungen völlig neue Handlungsstrategien erforderlich machen.

Was hingegen vielmehr bei Kreativitätsforscher*innen eine zunehmend große Nachdenklichkeit provoziert, ist die Tatsache, dass einerseits viele pädagogische Fachkräfte zwar „kreative Erziehung“ propagieren und gleichzeitig davon überzeugt sind, Kreativität bei Kindern durch bestimmte Werk- oder Baselangebote zu fördern. Andererseits wurde dieser Begriff wie kaum ein zweiter „Entwicklungs- und Lernbereich“ in der Pädagogik soweit zurechtgeschnitten und didaktisch gekürzt, dass kaum noch – wenn überhaupt – etwas von seinem grundlegenden Ursprung übriggeblieben ist. Ja, der Begriff „Kreativität“ ist oft nicht mehr als eine inhaltsleere Worthülse, die heimlich, still und leise ein verkümmertes Dasein vor sich hinfristet und dem in vielen Fällen schon der Todesstoß versetzt wurde, ohne dass es öffentlich bemerkt oder deutlich thematisiert wurde.

Es besteht kein Zweifel, dass Kreativität die wichtigste menschliche Ressource überhaupt ist. Ohne Kreativität gäbe es keinen Fortschritt und wir würden ewig die gleichen Muster wiederholen.

Ausgangspunkt

Kinder brauchen eine Kita-Pädagogik und eine selbstbildungsförderliche Entwicklungsbegleitung, um lebensbedeutsame Fähigkeiten zu erwerben, Begebenheiten und Situationen ihres gegenwärtigen Lebens verstehend nachvollziehen und ebenso Ereignisse künftigen Lebens bewältigen zu können: durch situationsangemessenes und autonomes Fühlen, sachkompetentes Handeln und ein sinngebendes Denken. Es soll an dieser Stelle nicht weiter auf die Begriffe „Kompetenz“ und „Autonomie“ eingegangen werden, bis auf die Anmerkung, dass emotionale, soziale, motorische und kognitive Fähigkeiten (= Kompetenzen) notwendig sind, um selbstständig (=autonom) und unabhängig handeln zu können. Und selbstverständlich bedarf es dazu eines großen Anteils an „Kreativität“, denn sie ist es letztlich, die vor allem das Maß eines individuell passgenauen, selbstständigen und unabhängigen Handelns mitbestimmt.

- Sehen und hören, was wirklich ist, nicht: was sein sollte;

- sagen, was die Person wirklich denkt, nicht: was sie denken sollte;

- fühlen, was die Person wirklich fühlt, nicht: was sie fühlen sollte;

- fordern, was die Person möchte, nicht: immer erst auf eine Erlaubnis des Gegenübers zu warten;

- Risiken eingehen, ohne sich immer erst abzusichern).

Die fünf Freiheiten des Menschen, Virginia Satir

Zunächst einmal kann es leicht passieren, dass Leser*innen zu diesen von Satir benannten Freiheiten zustimmend nicken und glauben, eine Pädagogik in ihrer Einrichtung zu realisieren, die diesem Anspruch entspricht. Doch wenn wir einmal anfangen, diese Postulate mit Beispielen zu füllen, dann kann es schon im Vergleich von Anspruch und Wirklichkeit etwas anders aussehen und die Zustimmung leiser werden.

Sehen und hören, was wirklich ist

Die Realität, in der Kinder leben, die für Kinder wichtigen Kleinigkeiten und großartigen Dinge, die Kinder sehen und hören, wahrzunehmen: die tollen Pfützen, in denen man herumspringen kann, zum Mithüpfen zu verstehen; den Dreck, der so herrlich auf Wegen/ Parkflächen verschmiert werden kann, als großflächige Bildnisfläche anzusehen; Farben, die ganze Räume ausfüllen, staunend zu bewundern und lautes Schreien, das den Kindern Freude macht, aufzugreifen und eine Spielhandlung daraus zu entwickeln; eigene Körperlichkeit, die durch Anschauen und Vergleichen erfahrbar wird und Kinder ins Staunen und Begreifen führt, als eine identitätsfindende Neugierde zu akzeptieren; schlürfen und auch mal schmatzen beim Essen zu akzeptieren, um erstaunte Gesichter der Erwachsenen zu provozieren und Kinderlachen, was manchen Erwachsenen in dieser Intensität häufig schwerfällt, zu unterstützen.

Sagen, was ich denke

Die Realität, Worte der Kinder stehen lassen zu können, ohne mit moralisierenden Kommentaren zu versehen: die „neue“ Sprache der Kinder staunend und selbstlernbereit verstehen zu wollen; die alten „schmutzigen“ Wörter auch mal mit Humor anzunehmen, deren Gebrauch gerade deswegen für Kinder so reizvoll ist, weil sich Erwachsene im Kreislauf vergangener, normgeprägter Zeiten bewegen und immer noch aufgeregt und verärgert darauf reagieren.

Fühlen, was ich wirklich fühle

Die Realität der Gefühle von Kindern, die sich ärgern und laut schimpfen und damit etwas zum Ausgleich ihres Ärgernisses im Sinne psychohygienischer Entspannung tun, zu verstehen und mit Kindern gemeinsam zu überlegen, wie der Ärger/ die Wut runtergefahren werden kann; traurig sein und herzhaft weinen, weil es entlastet und befreit, ohne Kinder sofort von der Trauer wegführen zu wollen; sich freuen und laut lachen, ohne sich einzukriegen, vor lauter Freude im Zimmer herumrennen und Gefühle in Bewegung umsetzen, um weiter mit Kindern an ihrem Glück teilzuhaben.

Fordern, was ich möchte

Sich für eigene Vorstellungen aktiv einzusetzen, statt eigene Bedürfnisse zurückzustellen und unterwürfig zu fragen, ob es möglich wäre, dieses oder jenes eventuell machen zu dürfen. Risiken eingehen – über Grenzen hinwegdenken, Gewohnheiten infrage stellen, Bekanntes verwerfen und einfach ausprobieren, um das eigene Erfahrungs- und Erkenntnisspektrum immer wieder aufs Neue zu erweitern.

Um gleich zu Anfang einem Missverständnis entgegenzuwirken: Es geht nicht darum, grundsätzlich immer und überall den Wünschen und Vorstellungen von Kindern nachzukommen! Vielmehr geht es um die Realität und die Bedeutungswerte von Aussagen, die in ihrer Praxis so oder ähnlich aussehen.

Elementarpädagogische Grundsätze auf den Punkt gebracht

Dieses Buch ist vollgepackt mit den PowerPoint-Präsentationen und Seminarunterlagen von Dr. Krenz, die sich in zahllosen Vorträgen und Weiterbildungen bewährt haben. Sie vermitteln kurz und prägnant das Wesentliche für die pädagogische Praxis und stützen sich dabei auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Mit seinem Buch unterstützt Armin Krenz pädagogische Fachkräfte dabei, aktuelles Wissen in die Praxis umzusetzen.

Kreativität bewegt sich zwischen den Eckwerten „neu“, „anders“, „schöpferisch“, „flexibel“, „etwas selbst (er)finden“, „eigene Potenziale suchen und finden, nutzbar zur Verfügung haben und brauchen“, „Offenheit“, „originell“, „von Gewohntem abweichend“, „ausprobieren“ und „ungewöhnlich“. Das heißt doch nichts anderes, als sich in der Welt so zu bewegen, dass Menschen, die kreatives Handeln zeigen, nicht durch gewohntes und übliches, bekanntes Verhalten „auffallen“, sondern durch ihre neuen Aktivitäten, die sich vom Üblichen absetzen, ins Blickfeld geraten; sich nicht auf einer immer wieder in gleicher Weise benutzten Autobahn (Lebensweg) befinden, sich zwischen den Leitplanken (Normen) bewegen und alle Verkehrsschilder (Ge- und Verbote) exakt einhalten, nur dort anhalten, wo Rastplätze (vorgegebene Ruhepausen) eingerichtet sind und vorhandene Ausfahrten (Ausweichmöglichkeiten) ein Verlassen gerader Wege erlauben. Kreative Menschen fallen auf, gerade weil sie eigene Lösungsmöglichkeiten suchen.

Kreativität ist, wenn einem bei dem, was einem auffällt, etwas einfällt.

Gerhard Uhlenbruck

Bleiben wir noch ein wenig bei dem Begriff „Kreativität“ und bei den ihr zugrunde liegenden Verhaltensweisen, dann zeichnen sich kreative Menschen durch folgende Merkmale aus:

- Auch schwierige Probleme werden als solche wahrgenommen, aufgegriffen und nicht missachtet.

- Auseinandersetzungen mit möglichen Problemlösungen werden handelnd und probierend erfahren, ohne durch die Suche nach nur einer Lösung möglichst schnell fertig werden zu wollen.

- Neugierdeverhalten ist der Motor, festgefügte Handlungs- und Denkformen, die immer wieder ein gleiches Denk- und Handlungsmuster vorgeben, zu überschreiten.

- Aufgeschlossenheit der sozialen, materiellen und situativen Umwelt gegenüber erfordert Mut und Selbstbewusstsein; sie lassen den Vorstoß ins Neue letztlich zu. Wo diese beiden Merkmale nicht zur Persönlichkeitsstruktur gehören, kann Kreativität nicht wachsen – weder bei der pädagogischen Fachkraft noch bei den Kindern.

- Energie beflügelt die Seele, aus bekanntem Wissen neue Kombinationen zu bilden.

Das wahre Zeichen der Intelligenz ist nicht Wissen, sondern Phantasie.

Albert Einstein

Es wird nicht überraschen, wenn an dieser Stelle die These aufgestellt wird, dass selbstverständlich nur kreative Fachkräfte auch Impulse zur Förderung der Kreativität bei Kindern geben können. Nur wenn aufseiten der Fachkräfte selbst die Voraussetzungen zur Kreativität gegeben sind wie zum Beispiel

- eine offene Haltung gegenüber der Umwelt, demgegenüber aber viele Fachkräfte kollegiale Differenzen nicht offen austragen oder die massive Veränderung der Umwelt nur bruchstückhaft wahrnehmen, Eltern gegenüber vorurteilsbeladen sind oder neuen, unbequemen Gedanken eine Abfuhr erteilen;

- die Fähigkeit, differenziert auf kindeigene Ausdrucksformen zu reagieren, viele Fachkräfte aber zum Beispiel grobe oder bewertende Verhaltensbündel von Kindern zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit machen, statt spezifischen Verhaltensweisen den Vorrang zu geben;

- Kritikfähigkeit, viele Fachkräfte aber direkten Auseinandersetzungen nicht selten aus dem Wege gehen, eher methodenorientierte/ didaktisierte Fortbildung als selbsterfahrungsausgerichtete Seminare besuchen;

- Energiepotenziale zu besitzen, um bei den vollkommen unzureichenden Rahmenbedingungen für Kinder und Fachkräften genügend Energie im täglichen Allerlei zur Verfügung zu haben, einerseits das Mögliche zu schaffen und gleichzeitig das Notwendige beim Träger und den (sozial)politischen Mandatsträgern mit großer Dringlichkeit immer wieder aufs Neue anzumahnen;

- Erfolgsmotiviertheit, um im täglichen Arbeitsstress entsprechende erfolgsversprechende Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren und die Zielorientierung nicht aufzugeben;

- Selbstständigkeit und Initiative, wobei sich Fachkräfte nicht vor Auseinandersetzungen mit ihrem Träger scheuen dürfen und eigene Ideen, geboren aus der Beobachtung von Bedürfnissen von Kindern, den Merkmalen einer partizipatorisch orientierten Elementarpädagogik, den Grundaussagen des länderspezifischen Bildungsprogramms und einer situationsorientierten Notwendigkeit zum Ausgangspunkt ihrer professionellen Haltung machen;

dann scheint die Frage spätestens hier berechtigt, ob und inwieweit sich Kreativität bei Kindern überhaupt entwickeln kann, wenn Fachkräfte diese Voraussetzungen nicht erfüllen.

Ein wesentlicher Aspekt von Kreativität ist es, keine Angst vor dem Scheitern zu haben.

Edwin Land

Fördernde und hemmende Bedingungen zur Kreativitätsentwicklung

Lassen Sie mich mit einer Fabel beginnen, die einerseits sehr lustig ist, andererseits viel Tragik offenbart. Es ist offensichtlich überflüssig, eigene Gedanken zu dieser Fabel zu formulieren, weil ein Transfer zur Elementar- und Primarpädagogik ohne Abstriche hergestellt werden kann, sollte, ja muss.

Das Konzept individueller Unterschiede

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. Das Curriculum bestand aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen, und alle Tiere wurden in allen Fächern unterrichtet. Die Ente war gut im Schwimmen; besser sogar als der Lehrer. Im Fliegen war sie durchschnittlich, aber im Rennen war sie ein besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in diesem Fach so schlechte Noten hatte, musste sie nachsitzen und den Schwimmunterricht ausfallen lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis sie auch im Schwimmen nur noch durchschnittlich war. Durchschnittliche Noten waren aber akzeptabel, darum machte sich niemand Gedanken darum, außer der Ente.

Der Adler wurde als Problemschüler angesehen und unnachsichtig und streng gemaßregelt, da er, obwohl er in der Kletterklasse alle anderen darin schlug, darauf bestand, seine eigene Methode anzuwenden. Das Kaninchen war anfänglich im Laufen an der Spitze der Klasse, aber es bekam einen Nervenzusammenbruch und musste von der Schule abgehen wegen des vielen Nachhilfeunterrichts im Schwimmen. Das Eichhörnchen war Klassenbester im Klettern, aber sein Fluglehrer ließ ihn seine Flugstunden am Boden beginnen, anstatt vom Baumwipfel herunter. Es bekam Muskelkater durch Überanstrengung bei den Startübungen und immer mehr „Dreien“ im Klettern und „Fünfen“ im Rennen. Die mit Sinn fürs Praktische begabten Präriehunde gaben ihre Jungen zum Dachs in die Lehre, als die Schulbehörde es ablehnte, Buddeln in das Curriculum aufzunehmen. Am Ende des Jahres hielt ein anormaler Aal, der gut schwimmen und etwas rennen, klettern und fliegen konnte, als Schulbester die Schlussansprache. (Originalquelle unbekannt)

Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin, die alten loszuwerden.

John Keynes

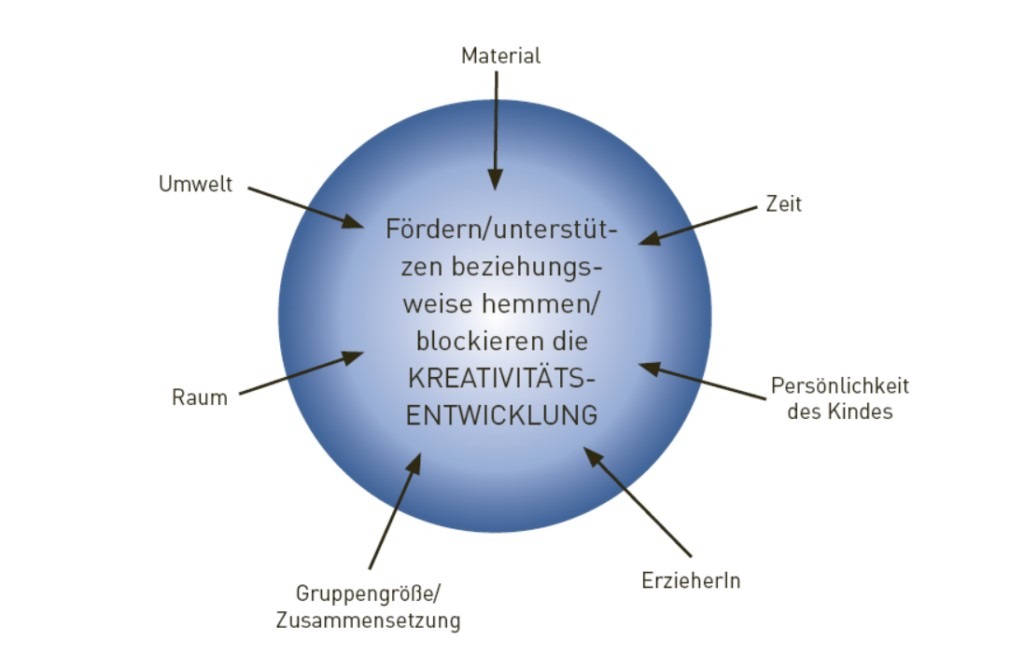

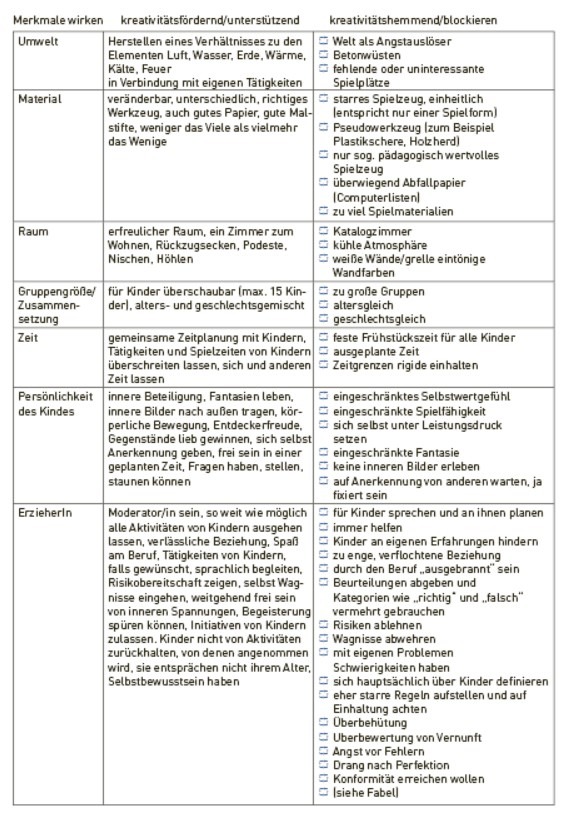

Kreativität kann sich nur dort entwickeln, wo folgende Faktoren eine günstige Ausprägung aufweisen:

- Eine entwicklungsförderliche und -unterstützende Umwelt/ ein erfahrungsreiches Umfeld

- Veränderbares, zum kreativen Handeln motivierendes Material

- Genügend Zeit, die nicht durch verplante Programme immer mehr beschnitten wird

- Ein ausreichender Raum im Innen- und Außenbereich

- Entwicklungsförderliche Rahmenbedingungen „Gruppengröße/Zusammensetzung“

- Wahrnehmungsoffene, spiel-/experimentierfreudige, handlungsaktive Erzieher*innen

- Persönlichkeit des Kindes: entdeckungsfreudig, neugierig, fantasiereich …

Da alle sieben Merkmale miteinander in Beziehung stehen, ist eine isolierte Betrachtung einzelner Elemente zwar von großer Bedeutung, in der Betrachtung fördernder oder hemmender Bedingungen allerdings nur im Beziehungsgeflecht aussagekräftig. So sind alle Aspekte miteinander vernetzt. Zeichnet sich dabei auch nur ein Merkmal als kreativitätshemmend aus, wirkt sich dieser Umstand auf alle anderen sechs Felder aus. Folgendes Bild scheint daher angebracht:

Die Vorstellungskraft ist der Anfang der Schöpfung. Man stellt sich vor, was man will – man will, was man sich vorstellt – und am Ende erschafft man, was man will.

George Bernard Shaw

Bisherige Ergebnisse der Kreativitätsforschung lassen folgende Aussagen zu:

Man muss vom Weg abkommen, um nicht auf der Strecke zu bleiben.

Hans Zaugg, Architekt

Zwischenbilanz

Halten wir einmal fest: Wenn mit dem Begriff „Kreativität“ die Fähigkeit bezeichnet wird, vor einem Problem aus dem Alltag zu stehen und nun Beziehungen zwischen vorher unbekannten Erfahrungen und den Möglichkeiten einer Problemlösung zu finden, die sich in der Form neuer Denkschemata als neue Erfahrungen, Ideen oder Produkte ergeben, dann ist sie das Ergebnis (die Auswirkung) von unterschiedlichen Momenten, die einen Einfluss auf die Kreativität des Erwachsenen und in gleicher Weise auf die Kreativität des Kind haben. Diese Erfahrungsmomente lassen es entweder zu, Kreativität zu entwickeln und umzusetzen oder wirken als Hemmnisse, dass sich keine Kreativität entwickeln kann. Und wenn es um Problemlösungen geht, dann ist damit in keinem Fall nur der Ausschnitt „kreatives Basteln“ oder Ähnliches gemeint.

Kreativität hat mit den üblichen und weit verbreiteten Bastelaktivitäten in Kindertageseinrichtungen nicht das Geringste zu tun!

Bei solchenAktivitäten, die zumeist am Tisch sitzend und mit irgendwelchen Bastelmaterialien bestückt sind, vielleicht sogar noch einer motorischen, sozialen, emotionalen oder kognitiven Zielsetzung zugeordnet wurden, um ‚Lernziele‘ zu erreichen, wird auch noch der Rest an kreativen Möglichkeiten unterdrückt. Noch unprofessioneller wird der Begriff „Kreativität“ dort genutzt, wo es eine „Kreativitätsraum“ gibt!

Kreativität lässt sich nicht auf bestimmte Räume oder Zeiten begrenzen – sie sollte/ muss überall dort zur Wirkung kommen, wo sie gefragt ist: bei einer fantasievollen Sprache, einer Nutzung von Metaphern, beim Philosophieren mit Kindern über „Gott und die Welt“, im sachentfernten Umgang mit vorhandenen Materialien, in einer lebendigen Raumgestaltung, im Umgang mit anderen Menschen, bei Problemlösungen im gesamten Leben, in Notsituationen, in der notwendigen Lösung von dringenden Umweltfragen, bei (sozial)politischen Auseinandersetzungen, bei festgefahrenen Teamkonflikten, in schwierigen und herausfordernden Elterngesprächen, bei einem radikalen Verzicht auf Schablonen‘, die schon festgelegte Muster vorgeben, die einerseits für Einschränkungen der Fantasie sorgen und andererseits ein „richtig und falsch“ festlegen (eine ‚Auswahl an Farben“ darf auch hier nicht einer Kreativität zugeordnet werden!) usw.

In dem Maße, wie Rahmenbedingungen ungünstig sind – für Kinder und Fachkräfte – und in gleicher Weise, wie Erwachsene keine eigene, inneliegende Kreativität mehr besitzen, in dem Verhältnis wurde der Begriff beschnitten und verfälscht. Damit hat er nur noch eine Alibifunktion, die aber grundsätzlich nichts rechtfertigen kann und darf.

Kreativität ist … etwas zu sehen, das es noch nicht gibt. Du musst herausfinden, wie du Ideen verwirklichen kannst, um auf diese Weise ein Spielgefährte Gottes zu sein.

Michele Shea

Eckwerte zum „kreativen Verhalten“

Wer ein wirkliches Interesse an Kindern hat, an ihrer Spontaneität, ihren fantasievollen Gedanken und ihren Möglichkeiten, noch „quer zu denken“, der wird den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Entfaltung kreativer Persönlichkeiten legen, zumal es die Aufgabe einer kreativen Fachkraft ist, Einzigartigkeiten in Kindern zu entdecken, sie zu akzeptieren und Kindern dabei zu helfen, sie zu entwickeln. Kreativität (lateinisch creare: etwas zeugen, gebären, schaffen, erschaffen) ist nur da möglich, wo Fachkräfte „Geburtshelfer“ sind und dieses auch als eine ihrer wesentlichen pädagogischen Aufgaben ansehen. Voraussetzungen zum „Schaffen“ einzuleiten, hemmende Wirklichkeiten zu verändern – diese Anforderungen haben dabei höchste Priorität. Möglichkeiten zum selbstständigen und nicht gruppengebundenen Denken, Toleranz neuen Ideen gegenüber, Probleme zu entdecken, nach neuartigen Lösungen zu suchen und auszuprobieren: darum geht es! Und dabei können Fachkräfte den Kindern immer wieder aufs Neue helfen.

Prof. Rudolf Seitz, ehemaliger Inhaber des Lehrstuhls für Kunsterziehung und Kunstpflege an der Akademie der Bildenden Künste in München, hat in seinem immer noch hochaktuellen Buch >Phantasie & Kreativität< (1998) unter anderem folgende Begriffe zur Kreativität in den Mittelpunkt gestellt:

- Kombination von Unvorhersehbarem, Mut zur Auseinandersetzung, Entfaltung, flexibel sein, assoziieren, Mut zum eigenen Ausdruck haben, eine neue Lösung für eine alte Aufgabe finden, nicht den Normen der Gesellschaft unterworfen, ausgelassen sein, Individualität zeigen, Kraft besitzen, sich nicht beeinflussen zu lassen, Neues aus Altem zusammensetzen, Lösungsmöglichkeiten finden, Humor besitzen (ohne die es keine Kreativität gibt), Grenzüberschreitungen vornehmen, um die Ecke denken und tun, scheinbar Diametrales verknüpfen, Offenheit für neue Möglichkeiten zeigen, innere Beweglichkeit besitzen, eine innere Fülle ausleben …

Kinder hören auf, dann kreativ zu sein, wenn die unmittelbare und mittelbare Umwelt nicht auf ihre Mitwirkung, ihre Vorschläge, ihre Ideen reagiert. Probleme von Kindern fernzuhalten oder sie für Kinder zu lösen ist überhaupt nicht zweckmäßig, zumal ein Problem nur dann als ein solches identifiziert wird, wenn Kindern die Möglichkeit für eine Lösung fehlt. Probleme schaffen Frustrationen, und gerade sie fordern zum Handeln und Überlegen heraus.

Und ohne Herausforderung gibt es keine Kreativität im eigenen Leben und dem der Kinder. Augen sind nicht nur zum Sehen, sondern zum Staunen, Schauen und Betrachten da. Ohren sind nicht nur zum Hören, sondern zum aufmerksamen Horchen da. Hände können nicht nur greifen, sondern auch tasten, streicheln, vorsichtig berühren, fühlen und anfassen. Mit dem Mund kann nicht nur gesprochen, getrunken und gegessen werden, sondern er kann mit und über die Lippen spüren, lauthals lachen, weinen, wie ein Rohrspatz schimpfen, tiefsinnig schweigen, aus voller Kehle singen und vieles andere mehr.

Man sollte Kinder lehren,

ohne Netz

auf einem Seil zu tanzen, bei Nacht allein

unter freiem Himmel zu schlafen,

in einem Kahn

auf das offene Meer hinauszurudern.

Man sollte sie lehren,

sich Luftschlösser

statt Eigenheime zu erträumen, nirgendwo sonst

als nur im Leben zu Haus zu sein,

und in sich selbst Geborgenheit zu finden.Hans-Herbert Dreiske

Kreativität bedeutet, aus zwanghaften Regeln auszubrechen, sich von seiner Phantasie dirigieren zu lassen, um erstaunliche Symphonien zu erzielen.

Hedwig M. Staffa

Gedanken …

Aus der Kreativitätsforschung wissen wir, dass kreative Menschen auch immer intelligent sind, intelligente Menschen aber nicht automatisch kreativ. Dort, wo Neugierde, die jeder Mensch in sich trägt, unterdrückt wird, konformes, altbewährtes Denken den Vorrang vor Originalität bekommt, werden Wagnisse gebremst, wird Kreativität blockiert. Resigniert zieht Erika Landau, eine der großen Kreativitätsforscherinnen unserer Zeit, folgendes Resümee: „Am traurigsten jedoch erscheint mir die Folgeerscheinung dieser Erziehung, die sich mit Ansammeln von Wissen begnügt, die darin besteht, dass das Individuum eigentlich für die Vergangenheit vorbereitet wird. Die Mittel, sich kreativ mit den Problemen der Zukunft zu befassen, werden ihm nicht zur Verfügung gestellt. Damit hat Kreativität selbstverständlich auch eine gesellschaftliche Bedeutung: Neue Probleme in der Umwelt, Technik, Forschung bedürfen neuer Lösungen. An der Zukunft partizipieren heißt damit, Kindern ihre eigene kreative Entwicklung erschließen helfen, damit sie auch ihre Zukunft erleben (können) und unsere Zukunft mitgestalten.“

Kreativität wartet nicht auf den perfekten Moment. Sie erschafft aus gewöhnlichen Momenten ihre eigenen perfekten Momente.

Bruce Garrabrandt

Schlusswort

Kreative Menschen – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – sind dynamisch und wortgewandt, emotional stabil, unkonventionell und nonkonform, ausdauernd und hartnäckig, haben Vorlieben für Neues und lösen sich bei Bedarf von traditionellen Anschauungen. Wenn dem so ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten in der Ausgestaltung der Elementarpädagogik: Entweder die Arbeit in Kindertagesstätten lässt diese Entwicklung zu, weil diese Verhaltensweisen kreativen Kindern zu eigen sind, oder das „Lernziel Kreativität“ verliert vollständig seine Berechtigung, in Konzeptionen aufgeführt zu sein beziehungsweise in Gesprächen mit Kollegen, Kolleginnen und Eltern genannt zu werden.

Erlauben Sie mir, zum Schluss eine kleine Geschichte wiederzugeben getreu dem bekannten Motto: >Der Kopf ist rund, damit das Denken auch einmal die Richtung wechselt<:

Auf einen Kaffee mit Gott – Eine Erlaubnis zum Beten

Zwei Mönche fahren Zug. Der ältere raucht Pfeife und betet. Der jüngere ist empört: „Aber Bruder, wir dürfen doch beim Beten nicht rauchen.“ „Kein Problem“, erwidert dieser gelassen, „ich habe die ausdrückliche Erlaubnis des Bischofs.“ Einige Wochen später sehen sich die beiden wieder. Der junge Mönch ist verärgert: „Was hast du mir da bloß erzählt? Ich habe unseren Bischof gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf, und er hat es mir strikt verboten.“ Der ältere lächelt: „Jaaa…, ich habe ihn natürlich gefragt, ob ich beim Rauchen beten darf.“ (Martin Gröschel)

Es gibt für jeden auf der Welt Platz, um kreativ und bewusst zu sein, wenn man seine eigene Person ist. Wenn du versuchst, wie jemand anderes zu sein, dann gibt es das nicht.

Tori Amos

Literaturhinweise:

- Busch, Volker: Kopf frei! Wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Droemer, 2021

- Eagleman, David + Brandt, Anthony: Kreativität. Wie unser Denken die Welt immer wieder neu erschafft. Siedler, 2018

- Hillgärtner, Verena: Nature Journaling. Dein Weg zu mehr Kreativität, Naturverbindung und Neugier. Kosmos, 2023

- Hutterer, Claudia & Fackler, Isabella (Hrsg.): Die (Wieder-)Entdeckung der eigenen Kreativität. Der selbstbestimmte zwei- und dreidimensionale Ausdruck in der pädagogischen Praxis. Kopaed, 2020

- Landau, Erika: Psychologie der Kreativität. Ernst Reinhardt, 1969

- Nehls, Michael: Das erschöpfte Gehirn. Der Ursprung unserer mentalen Energie – und warum sie schwindet. Heyne, 2022

- Nynke, Helge: Kinderkunst und Kreativität. Praxis und Philosophie. spielen und lernen, c/o Körner Medien UG, 2023

- Seitz, Rudolf: Phantasie & Kreativität. Ein Spiel-, Nachdenk- und Anregungsbuch. München 1998

Prof. h.c. Dr. h.c. Armin Krenz, Honorarprofessor für Entwicklungspsychologie und Elementarpädagogik (a.D.)